40 лет исполняется легендарному фильму Роберта Земекиса, сделавшему Майкла Дж. Фокса большой звездой, породившему два сверхуспешных продолжения, культовый в определённых кругах мультсериал и десятки подражаний. Почему «Назад в будущее» действительно не нуждается в ремейке, чем он удивляет сегодня и на какие мрачные мысли наводит, размышляет Павел Пугачёв.

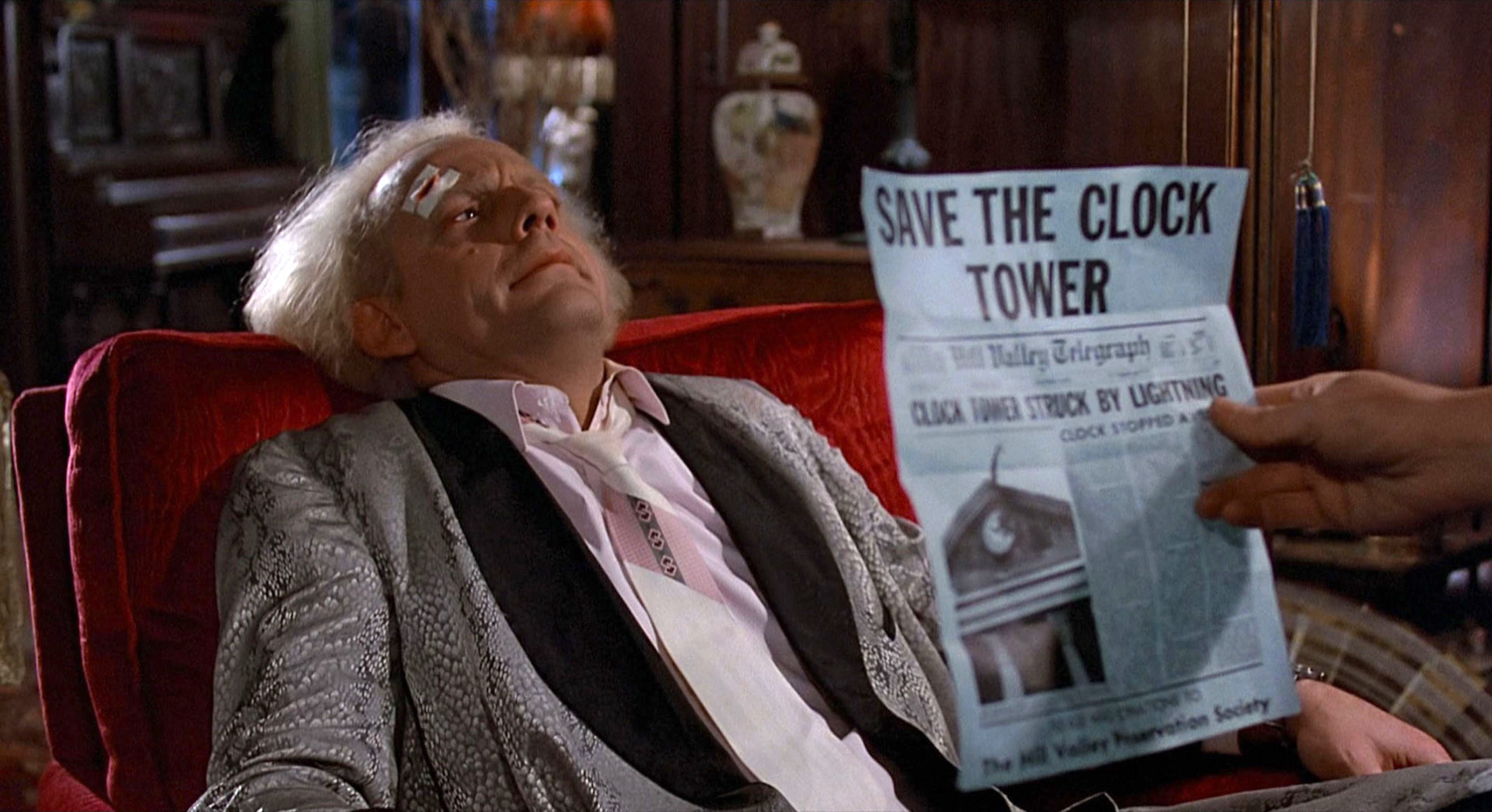

1985 год. Старшеклассник и рокер-неудачник Марти МакФлай (Майкл Дж. Фокс), приятельствующий с чудаковатым изобретателем доктором Эмметом Брауном (Кристофер Ллойд), попадает с помощью машины времени в 1955 год, где случайно срывает знакомство своих будущих родителей (Криспин Гловер и Лиа Томпсон). Теперь нужно влюбить маму и папу друг в друга, а ещё как-то вернуться обратно, в будущее.

С течением времени

Лето конца нулевых. Гостим с мамой у близких и любимых родственников и, получив от них упрёк в том, что «Назад в будущее» мы ещё почему-то не смотрели, садимся все вместе поздним вечером перед телевизором, запускаем DVD. Взрослые старше тридцати, подросток лет четырнадцати, двое детей начального школьного возраста — все вместе, не отрываясь, смотрели, кто впервые, кто в десятый раз, фильм примерно 25-летней давности.

Интересно вот что: и полтора десятка лет спустя он вызывает те же чувства. Про знаковые фильмы часто говорят как про «неустаревающую классику», но на практике кино — искусство очень быстро устаревающее. Не в смысле технологий (хотя и это тоже) или изменений зрительских привычек (а это ещё важнее), а из-за нас самих. Кино одновременно обращается к первичным эмоциям и интеллектуальной сфере, оно страшно зависимо от нашего на него взгляда и наших о нём мыслей. Нас вряд ли может вывести из себя картина в музее, а музыка едва постижима головой, если вы не профессиональный её исследователь. Кино же задействует нас целиком. И отношение к нему меняется вместе с нами. Мы взрослеем и меняемся, а фильмы остаются такими же: и часто из-за этого случаются разрывы, мы можем «перерасти» любимое.

Но с «Назад в будущее» почему-то так не происходит. И ладно бы только у автора этих строк. В эру ремейков, перезапусков, ностальгических оммажей и легаси-сиквелов, пожалуй, только с этим фильмом аудитория отвечает резким «Да как вы посмели покуситься!» даже на любые намёки о пересъёмках «Назад в будущее». И дело тут не в том, что получиться может что-то отвратное, и даже не в культовом (практически в религиозном смысле) статусе оригинала. А в чём-то другом.

Ритмика и эксцентрика

Интересно и непросто сейчас взглянуть на «Назад в будущее» именно как на отдельный фильм, а не первую часть грандиозной трилогии. Сегодня они, примерно как «Брат» и «Брат 2» в народном восприятии, слились в один неделимый фильм, но так было не всегда. Режиссёр Роберт Земекис и его соавтор, сценарист Боб Гейл, ни о каких предложениях поначалу не помышляли. И пусть конец фильма вас не смущает: эпилог с настоятельным предложением Дока отправиться на машине времени в будущее был доснят после сверхуспешного кинотеатрального проката, к выходу фильма на видеокассетах.

Это вообще довольно странное кино. Как и предыдущая работа Земекиса, «Роман с камнем», тут многое строится на логике сновидения. Главный герой примерно половину фильма не может до конца поверить в реальность всего происходящего, а финал с похорошевшими родителями и вовсе кажется то ли издёвкой, то ли сном внутри сна (обратите внимание на совершенно линчевский пересвет в этой сцене). А какое тут моментально вводящее в фильм вступление: долгое панорамирование по заставленной часами прихожей Дока. Часики тикают первые шесть минут фильма, создавая совершенно гипнотическое ощущение и задавая ритм.

Собственно, ритм — одна из сильнейших черт «Назад в будущее». Режиссёры монтажа Гарри Керамидас и Артур Шмидт работают тут словно механики на пит-стопе «Формулы-1». Смена кадров не кажется пулемётной — это совсем не клиповый монтаж, но каждый эпизод просчитан до миллисекунды и нет, кажется, ни единой нерациональной склейки. Будучи блестящим комедиографом, Земекис особенно чувствует важность тайминга и умеет просчитать удар так, чтобы панчлайн был сильнейшим.

С юмором тут тоже интересно. Да, «Назад в будущее» — кино про подростков, которое можно смотреть всей семьёй. Но это не значит, что тут нет двусмысленностей и совсем не детских шуток. Ладно, что одна из важнейших сюжетных коллизий строится на том, что бедному Марти МакФлаю приходится избегать домогательств его будущей матери, юмор тут местами очень чёрный, «привыкай к решётке, дядя». Есть люди, умеющие шутливо оскорблять людей так, что почти никто не обижается. Роберт Земекис из таких.

А ещё он умеет сочетать несочетаемое как само собой разумеющееся. Тут есть черты триллера, скрюболла (фривольной эксцентрической комедии) и разве что не мюзикла, но всё кажется естественным. Будучи по натуре эксцентриком (не забывайте: этот же режиссёр снял «Смерть ей к лицу» и «Кто подставил кролика Роджера»), Земекис прекрасно чувствует землю под ногами: ведь, чтобы взлететь, надо хорошенько оттолкнуться. Большая часть актёрского состава «Назад в будущее» работает с сильнейшим наигрышем (чего только стоит отрывистый смех Криспина Гловера), но в фильме это не ощущается переигрыванием, поскольку уравновешивается Майклом Дж. Фоксом, выступающим тут и главным героем, и героем-наблюдателем одновременно: за нормальность тут отвечает именно он.

Там, где все учились, он преподавал

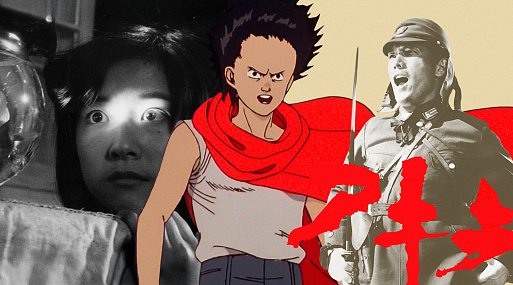

«Терминатор» вышел на год раньше «Назад в будущее», но именно последний оказал большее влияние на сюжеты о путешествиях во времени. Там, где Кэмерон видел угрозу человечеству, Земекис нашёл возможность разобраться людям в самих себе. Встретить убийцу и спасителя из другого таймлайна — это, конечно, занятно, но куда интереснее пообщаться со своими родителями в юном возрасте. Американская «Застава Ильича» покорила весь мир, и теперь нас не удивляют истории про игры с пространственно-временным континуумом: в диапазоне от ромкомов («Кейт и Лео», «Бойфренд из будущего») и мелодрам («Жена путешественника во времени», «Дом у озера») до драм («Радиоволна», «Эффект бабочки») и триллеров (сериалы «Тьма», «11.22.63»). Чего уж говорить про мультсериал «Рик и Морти», выросший из этой шинели.

Другая родня фильма — вышедший на пять месяцев раньше «Клуб “Завтрак”». Как и педагогическая поэма Джона Хьюза, фильм Земекиса говорит с подростками и о подростках на равных, но — и тут их принципиальное отличие — избегая прямого нравоучения. Вроде бы вся история должна вести к тому, что надо бы Марти МакФлаю слушаться своих родителей и принять их со всеми их недостатками и причудами, как финал говорит нечто прямо противоположное: и дети могут воспитывать своих родителей. Если у Джона Хьюза есть готовые ответы на многие важные вопросы, то у Роберта Земекиса есть только понимание вечной изменчивости сущего: понятно только, что ничего не понятно.

И если ответить на заданный в начале вопрос о причинах невозможности (или, скорее, неуместности, а ещё точнее, ненадобности) ремейка, то искать ответ надо в наших отношениях со временем, особенно будущим.

Во-первых, время как будто замедляется: 1955-й из 1985-го кажется другой вселенной. А можем ли мы такое сказать про 1995-й? Во всяком случае, поп-культурные герои, фильмы, музыка и эстетика примерно те же. Нынешний Марти МакФлай, конечно, ошалеет без смартфона и сможет впечатлить тогдашних людей некоторыми новостями из 2020-х, но не более того. Нам в прошлое не надо, мы и так живём в нём.

Во-вторых, обратите внимание на то, как место сюжетов о путешествиях во времени заменили мультивселенные. Мы больше не верим в возможность изменения чего-то в прошлом и ещё меньше верим в будущее, но рады утешаться историями об альтернативных версиях нашего мира, бесконечной вариативности, возможности ничего не менять, а просто выбрать мир получше, не приложив к этому никаких усилий. И вот это по-настоящему страшно, а не перспектива очередного ремейка любимого и прекрасного фильма.