В российский прокат выходит экранизация романа Карин Туиль «Дела человеческие» в интерпретации французского режиссёра Ивана Атталя. Антон Фомочкин рассказывает о сюжете, охватывающем множество лиц, и объясняет, какими способами постановщик заставляет зрителя погрузиться в трагическую историю в масштабе одной семьи.

Папина гордость и мамина радость — красавец Александр (Бен Атталь) должен был погостить в Париже всего пару дней, но вынужденно остался… на несколько лет, а может, и навсегда. Высокомерные тёмные очки (тусклой осенью!), ревущий из наушников хип-хоп, растрёпанная причёска, мятая рубашка — образцовый герой стэнфордских вечеринок мимолетно возвращается домой на церемонию вручения ордена Почётного легиона своему отцу Жану Фарелю (Пьер Ардити), заслуженному тележурналисту и дамскому угоднику (предпочитает стажёрок). Первым же вечером юноша проведывает мать Клэр (Шарлотта Генсбур), эссеистку с феминистским уклоном, и знакомится с её новым ухажёром Адамом (Матьё Кассовиц), сдержанным профессором литературы.

На ужин заглядывает дочь последнего — Милла (Сюзанн Жуанне) на протяжении всей светской беседы с интересом посматривая в сторону самодовольного гостя. Александр, расхваленный матерью как «киноман и пианист», по первой же родительской просьбе с радостью садится за инструмент и всячески пытается произвести впечатление так, чтобы это казалось естественным. Уходя, он между делом объясняет, что спешит на вечеринку лицеистских одноклассников, Клэр, недолго думая, просит его взять Миллу с собой — развеяться. Парень и девушка уходят вместе. Последующие события остаются за скобками. Неразобранный чемодан. Отпаренный в химчистке парадный костюм. Забронированный обратный рейс. Поутру в квартиру Фореля врывается наряд фликов, с порога объявляя об обвинении Александра в изнасиловании. Билет в Калифорнию придётся вернуть.

Любое прение сторон становится вопросом как сочувственного выбора, так и интуитивного поиска знакомых черт в поведенческом рисунке ответчика/истца. Между серией судебных заседаний, не выпуская новорождённой малышки из рук, Жана допрашивает его новая супруга Квитерия (Камилль Раза): «А если бы это была наша дочь?» — «Тогда я бы его убил», — примирительно отвечает телеведущий. В словах Фореля нет противоречий, они не отменяют пламенной поддержки сына, в невиновности которого он искренне уверен. Режиссёр Атталь ищет себя в экранных отцах Александра и Миллы, с содроганием мысленно примеряя эти роли: размеренного и спокойного, а теперь взвинченного Адама; рассерженного жёлчным публичным вниманием и загубленным будущим своего отпрыска Жана. В отличие от разгневанных присяжных (каждый из которых в любом случае вынужден занять чью-то сторону), интонация автора лишена обвинительного холода, как и однозначного ответа — кто виноват и что делать?

Атталь-рассказчик так же бесстрастен, как если бы читал вслух стенограмму свидетельских показаний. Он сопровождает слушание по делу Адама отрывочными флешбэками полной неловких пауз злополучной ночи. Но эта приоткрытая дверь — очередной взгляд, только со стороны: подвыпившего бывшего лицеиста, случайного прохожего, пассажира метро, любого, кто выловил из уличной суеты пару незначительных фраз и тягостных взглядов двух молодых людей. Насколько бы ни была расхожей судебная практика, любое событие, выворачивающее нашу жизнь наизнанку, — маленький личный прецедент, разбираться с которым придётся в частном порядке. Беззаветно любящая сына Клэр пусть и продолжит изъясняться манифестами перед присяжными, но сбросит змеиную кожу популистской риторики. Мать Миллы, наоборот, закрываясь от упрёков ортодоксальной маской, спроецирует чувство вины за горе дочери на ушедшего из семьи Адама, обвиняя в случившемся именно его. Кто-то замкнётся в себе. Кто-то так ничего и не поймёт. Осуждение заканчивается тогда, когда это касается нас.

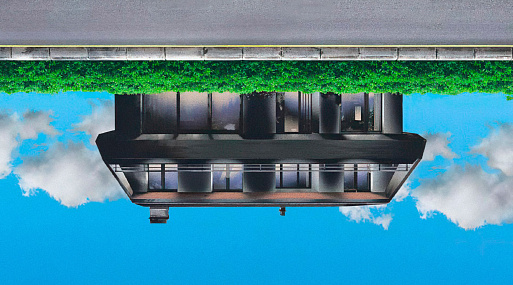

Адаптируя одноименный роман Карин Туиль, режиссёр меняет его структуру и пытливо следит за своими героями сквозь тёмное стекло: дверцы фамильного комода, тусклого окна электропоезда, запотевшего зеркала в ванной комнате. Первоисточник был полон роящихся откровенных мыслей, гнетущих страхов и рефлексии. Атталю же достаточно пары штрихов — наследственности, социального положения, набора привычек, нескольких жестов и способности держаться в разговоре или на допросе. Границы «серых зон», о которых терпеливо рассуждают защитники Александра и Миллы, в «Делах» преимущественно определены происхождением.

Одним сиротливое помещение посреди парка кажется цивильной подсобкой, другим — мусоросборником. Принуждение (как часть игры) — насилием. Уничижительное оскорбление — вербальной прелюдией. Неуверенность и молчаливое отрицание — согласием. Обжигающие модели отношений повторяются в фильме на примере разных поколений, характеров, обстоятельств. Квитерия, способная разоблачить Жана, предпочитает вести с ним быт. В приливах страсти с бывшими Александр предпочитал быть грубым, подобно капризному богатенькому ребёнку, который получает всё, что хочет (и партнёрши не были против). До встречи с ним Милла выходит из предосудительных — с позиции общественного порицания — отношений, с раздражающим осадком, который продолжает разъедать нутро девушки даже спустя месяцы после разрыва. Увлечённость Атталя эссеистикой на тему субъективности правды заразительна (хотя бы чтобы зритель не чувствовал время), тяжба между Миллой и Александром для него — не только большая семейная трагедия, но и нечёткий дагеротип реальности, на поверхности которого находят своё начало вечные идеи о честности, совести, культуре и прочих определяющих нас вещах. Неслучайно именно во французском суде с пеной у рта могут спорить о наследии Батая или Бодлера — и такая вольность ни у кого не встретит ни малейшего упрёка.