До российского проката доехал «О, Канада» Пола Шредера — мелодрама про исповедь пожилого режиссёра с Ричардом Гиром, Джейкобом Элорди и Умой Турман в главных ролях. О любимом авторе и недопонятом первыми зрителями фильме размышляет Павел Пугачёв.

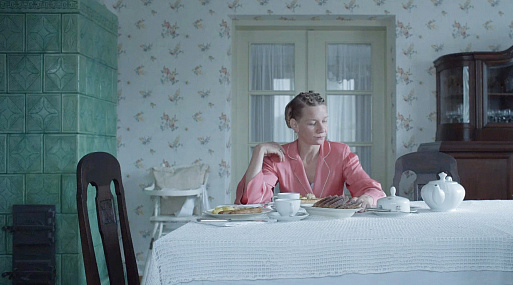

Умирающий от рака большой режиссёр-документалист Леонард Файф (Ричард Гир) соглашается на последние в своей жизни съёмки. И хоть за камерой стоят его ученики, Малькольм (Майкл Империоли) и Диана (Виктория Хилл), довольно быстро станет понятно, кто здесь всё режиссирует на самом деле. Файф с трудом говорит, не способен передвигаться без сторонней помощи, но разум его пока ещё светел. Память только подводит, как кажется всем собравшимся.

Вместо дежурных ответов на вопросы в духе «почему вы такой великий?» он начинает пространный монолог обо всей своей жизни, постепенно перетекающий в исповедь. Он хочет поделиться некими тёмными страницами своей биографии, о которых не знает даже его жена Эмма (Ума Турман), тоже в прошлом его студентка, прожившая вместе с гением и учителем три десятка лет.

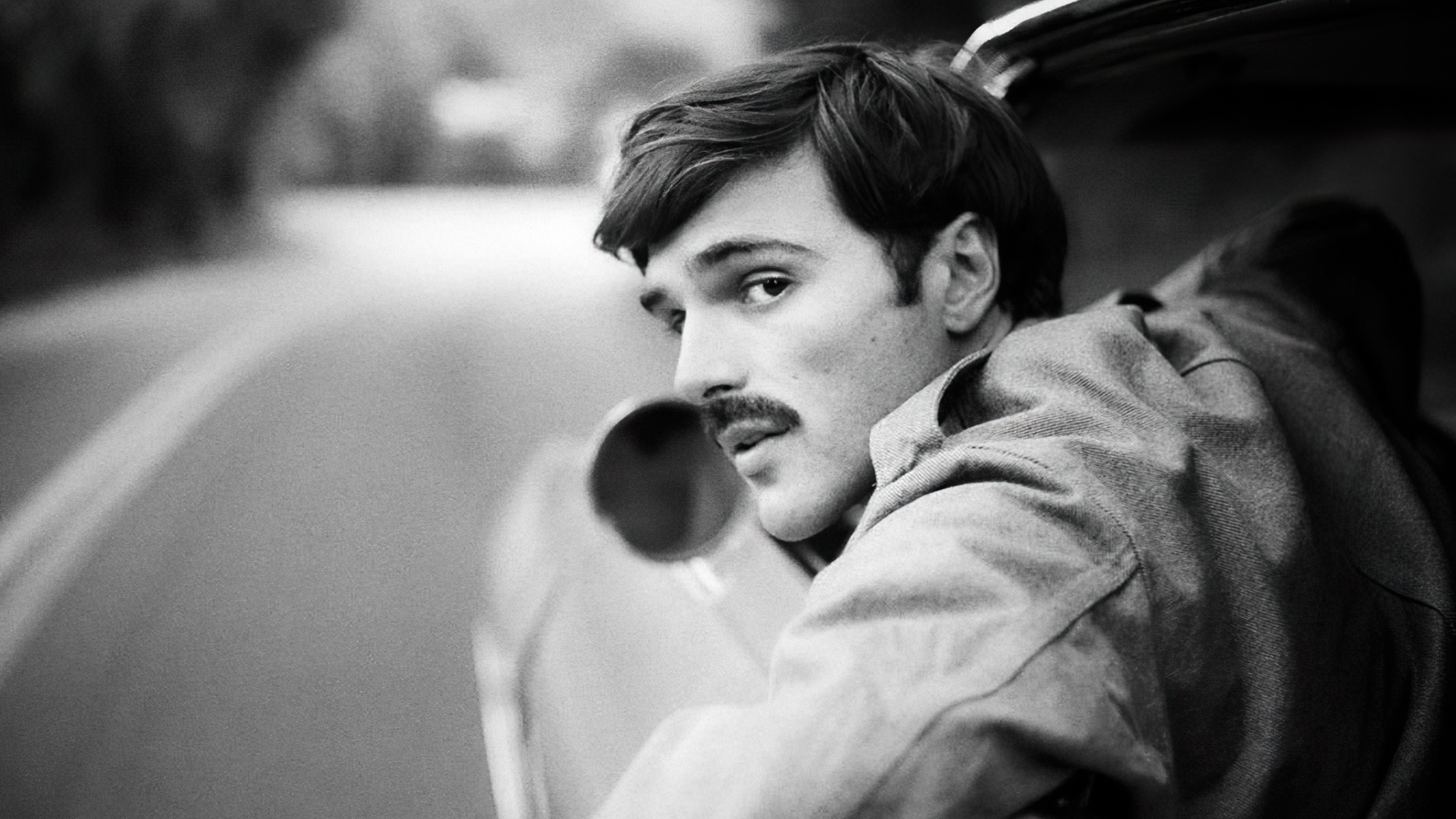

В череде разрозненных флешбэков молодого Файфа играет Джейкоб Элорди. И прежде чем зритель успеет выразить своё сомнение насчет визуальной схожести двух актёров, они оба начнут сменять друг друга в одной роли. Вот мы видим Элорди, беседующего с одной из своих первых жён, как его в той же мизансцене сменяет Гир, безо всяких омолаживающих процедур. И это не первое, чем может сбить с толку новый фильм классика.

“ Иногда нужно повторять скороговорки. Пол Шредер — режиссёр, кинодраматург, кинотеоретик. Сценарист «Таксиста», «Бешеного быка» и «Последнего искушения Христа», автор важного киноведческого труда «Трансцендентальный стиль в кино», режиссёр...

И тут всякий раз сбиваешься. Одним он памятен прежде всего снятыми на излёте Нового Голливуда «Американским жиголо» и «Жесткачом», другим — недавней трилогией искупления («Дневник пастыря», «Холодный расчёт», «Тихий садовник»), третьим — разве что сценарием «Таксиста». И, кажется, все эти категории граждан будут разочарованы новым фильмом либо же останутся в недоумении.

Но есть ещё одна когорта поклонников Шредера: те, кто смотрели всё то, что выходило у него между, условно говоря, «Мисимой» и «Дневником пастора». Те люди, у кого есть терпение и любовь к кино с голливудской обочины. К собственно Полу Шредеру.

Скороговорка номер два: Шредер рос в строгой кальвинистской семье и до совершеннолетия вообще не сталкивался с кино. Потому и «улетел», стоило только прикоснуться к этой материи. Он зачарован самой природой киноизображения, вуайеризмом камеры, монтажным устройством, цветом и светом. Для него кино — не истории, а иной, запретный мир.

Шредер хоть и считается прежде всего сценаристом, но его режиссёрские работы всякий раз удивляют простотой, если не сказать ленностью, драматургии и радикальными визуальными решениями. Пусть последние фильмы, нарочито минималистичные, вдохновлённые любимейшим его режиссёром Робером Брессоном, не обманывают: никакой Шредер не минималист, а визионер каких поискать. Выкрашенные под виражи немого кино кадры в «Человек человеку волк», пижонские лонг-тейки в «Людях-кошках», смесь манги с Куросавой в «Мисиме», какой-то детский драйв от возможностей цифровых камер в «Умирающем свете». Он любит, когда приём обнажён, когда камера становится видимой, когда монтаж выключает нас из повествования и подчёркивает условность всего происходящего: оттого и частые, используемые в каждом втором фильме чёрно-белые (и просто разноцветные) флешбэки, сны, мечтания, глюки. И при этом всегда снимает лёгкой рукой, его кино кажется очень простым, подчас недоделанным, отчего может в равной степени влюблять и раздражать.

«О, Канада» — самый личный фильм режиссёра не по каким-то биографическим причинам. Нет, дело вовсе не в том, что он ухаживает за страдающей деменцией женой, часто говорит (и, очевидно, думает) о смерти и недавно похоронил своего близкого друга, писателя Рассела Бэнкса, по роману которого и снято это кино (и вот уж для кого это правда автобиографическая история). Это самый шредеровский фильм Шредера по теме и тому методу, которым он её раскрывает. Это кино о том, зачем вообще существует кино.

Файф сам путается в своих воспоминаниях, и не он один. Зрителю легко запутаться в таймлайнах и слоях нарратива: мы бросаемся из начала шестидесятых в их конец, от одной брошенной семьи к другой, от Гира к Элорди, от Умы Турман к Уме Турман (актриса играет тут минимум двух героинь). Периодически вклинивается и сын героя (Зак Шаффер), присутствующий лишь в паре сцен, но являющийся одним из рассказчиков этой истории, в которой ненадёжно вообще всё. Даже формальные приёмы начинают сбоить: только выстроишь себе в голове концепцию переходов из чёрно-белого изображения в цветное, широкоэкранного и академического формата кадра, как режиссёр нарушает то, что со стороны кажется логичным.

Легко отшутиться, мол, «О, Канада» кажется фильмом, в котором будто бы забыли снять все важные сцены. Или с деланным добродушием отмахнуться: «Это кино сходит с ума вместе с героем». Но всё кажется и сложнее, и проще. Логическая мозаика (будь то нарративная или формально-кинематографическая) тут не собирается не потому, что автор не смог или не хотел, а потому, что это не предполагается заданными условиями игры. Чем больше мы узнаём про героя Гира — Элорди, тем меньше мы о нём понимаем. А помните, какой киношедевр был устроен схожим образом?

«О, Канада» заканчивается уморительной цитатой из «Гражданина Кейна», и во многом фильм является если и не диалогом с Уэллсом, то как минимум щелчком по носу старшему гению. Уэллсовский шедевр считается таковым не в последнюю очередь из-за того, что тот обнулял «нормальную» нарративную конструкцию, согласно которой чем больше мы знаем, тем больше понимаем. Разные точки зрения и всё новые подробности не проясняли нам Чарльза Фостера Кейна, а лишь сильнее затуманивали его образ, делали непонятное Непостижимым. Шредер проворачивает нечто подобное со своим Файфом, который жалок и нелеп, мало чем по-настоящему интересен, но к финалу становится Непостижимым. Ложь расщепляет человека, и попытка быть «по-настоящему честным» только сильнее разбивает её на мелкие осколки. «Мы не врём, когда молимся», — говорит герой, но кто такие «мы»?

На исповедь Шредер, к счастью, отвечает не проповедью, но просто подносит зеркало к кинокамере. Предлагает взглянуть на то немногое честное, что может дать киноизображение: портрет лица и пейзаж природы. О, кино.