Российское фэнтези — как много в этой фразе. С одной стороны, отечественное кинофэнтези стоит на плечах советского наследия: от славянских сказок до адаптаций Стругацких, где сказка — ложь, да в ней философский намек. С другой — современные авторы стремятся осваивать новые грани жанра: помимо сказаний из альтернативной реальности, им интересна реальность существующая, исследуемая через городские легенды. В честь выхода масштабной «Этерны» по мотивам цикла романов Веры Камши кинокритик Елена Зархина разбирается в эволюции российского фэнтези в кино.

Истоки: космос как предчувствие, фольклор как база

Поскольку ничто не возникает из ниоткуда, прежде чем шагнуть в век XXI, стоит вспомнить корни близкого нам фэнтези на большом экране. Если в западном мире в начале XX века гремел «Метрополис» Фрица Ланга, в раннесоветском кино поражал Яков Протазанов, опередивший коллегу на несколько лет. Его «Аэлита» вышла в 1924 году и была очарована идеями покорения космоса. Инженер Лось в компании красноармейца Гусева и детектива Кравцова отправляется на космическом корабле на Марс. Там у каждого из них была своя цель: кто-то хотел исследовать далёкую планету, кто-то мечтал организовать революцию, а кто-то оказался в компании вообще по другим, вполне земным причинам, заподозрив другого в преступлении.

«Аэлита» была лишена масштаба «Метрополиса», но менее значимым кино от этого не стало. Более того, в числе первых предчувствовало запрос следующих поколений — покорить космос, в том числе и через кино. После с этой темой кто только не будет работать в самом разном ключе: от философского эпоса «Солярис» Андрея Тарковского по одноимённому роману Станислава Лема до анимационного и более развлекательного «Незнайки на Луне».

Но советские фантасты стремились не только покинуть пределы родной планеты, а и понять через фэнтези привычный мир. В 1982 году на экраны вышли новогодние «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких, чьей текст ошибочно называют адаптацией их же повести «Понедельник начинается в субботу». На самом деле «Чародеи», ставшие, по сути, первым городским фэнтези советской эпохи, лишь заимствуют из книги отдельные элементы.

Со сказкой через хорошо знакомый народный фольклор советское кино тоже работало много и с любовью. На перечисление всех проектов того периода не хватит и всего материала, но можно выделить «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, а позже и «Убить дракона». Оба проекта использовали язык фэнтезийной сказки как шифр, запрятав в образы героев, их речь и окружающую действительность отсылки к позднесоветской реальности. Цензура (хотя к концу 1980-х она ощутимо ослабла) вынуждала авторов изворачиваться, и фэнтези позволяло эти скрытые смыслы воплощать, просто иносказательно.

Завершает этот цикл, выходя на новое пике уже в постсоветской России, фильм «Волшебный портрет» Геннадия Васильева. Лента вышла в свободные 90-е, прямо под конец эпохи: когда новое русское кино уже начало подавать признаки жизни, но ещё не окрепло. В первую очередь с позиции финансовой поддержки и возможностей. «Волшебный портрет» — результат российско-китайской копродукции, что тоже предвосхитило будущее. Главный герой Иван влюбляется в красавицу Сяо Цин, за сердце которой уже сражается злой колдун. Никаких социальных подтекстов в картине нет: в 1997 году сказка на недолгий период могла позволить себе остаться просто сказкой.

Настоящее время: история ничему не учит, но переосмысливает

Собственно, упомянутое выше советское наследие определило градацию внутри кинофэнтези уже нового российского кино: от исторического и городского до сказочного и даже кинокомикса с анимацией.

С первым всё понятно: это фэнтези зиждется на романах-первоисточниках или на исторической сводке. Крупные примеры субжанра: «Скиф» Рустама Мосафира (по сюжету русский витязь на заре христианской Руси отправляется на поиски семьи, похищенной степняками), «Сердце пармы» по роману Алексея Иванова, сериальные «Библиотекарь» — экранизация одноимённого романа Михаила Елизарова (герой Никиты Ефремова — неудачливый актёр, который с помощью магических книг обретает уникальные способности и переносится в Тайный мир), а также «Карамора» Данилы Козловского.

Последний проект предлагает историческую реконструкцию, смешав царскую Россию накануне прихода большевиков с вампиризмом. Оказывается, что люди во власти — вурдалаки, пытающиеся обескровить общество. В сериале множество исторических личностей, закостенелые образы которых он бодро переосмысливает, наделяя новыми чертами и гранями. Получилось не историческое фэнтези в концентрированном виде, но что-то самобытное: в исторической плоскости родился убедительный, пусть и вымышленный мир фантастики.

Город засыпает, просыпается фэнтези

Городское фэнтези в российском кино XXI века занимает особое место. И потому, что место определяет стиль: города как локации влияют своей атмосферой на мир истории. И потому, что сильнее передаёт эффект присутствия: герои могут находить порталы в параллельные реальности, но всё же предпочитают оставаться здесь и сейчас. И потому, что городская среда, обманчиво знакомая, становится настоящим полем для жанровых экспериментов.

К городскому фэнтези, конечно, относятся оба «Дозора» Тимура Бекмамбетова по романам Сергея Лукьяненко (у него есть и неудачные адаптации вроде «Черновика» и «Азириса нуна»). Но ещё и «Год рождения» — панк-басня Михаила Местецкого, в которой музыкальная драма лихо скрещена с ДНК городского фэнтези. Очевидно, что к субжанру относятся вампирский «Ампир V» — адаптация одноимённой книги Виктора Пелевина, а также более драматичная «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой, освоившей фэнтези ещё и в виде безвременной сказки в «Северном ветре».

Разумеется, франшиза «Последний богатырь» как условный наследник «Реальной сказки» Андрея Мармонтова, ещё в 2011-м заселившего современную Москву героями народных сказаний. И вышедший ещё ранее «Хоттабыч» Петра Точилина: в картине древний джинн не узнавал похорошевшую Москву, да и весь современный мир, который пытался нагнать.

Есть серия «Тёмный мир» и куда более ранний (год выхода — 2004-й) фэнтезийный фильм Михаила Левитина «Чудеса в Решетове». Сюжет строится на допущении, что будет с российской провинцией, если в ней случится буквальное Чудо: бедные разбогатеют, из кранов побежит животворящая вода и все станут богатырски здоровыми. Картина одной из первых (вышла она в год премьеры «Ночного дозора», в чьей тени осталась) пыталась поженить фэнтези с городскими сводками: не криминальными, но социальными.

На этой благородной почве следом будут возведены и успешные сериалы, тоже очень разные, но твёрдо уверенные: в большом городе чего только нет, даже сказка имеется. Это «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе», «Волшебный участок», «Вампиры средней полосы», плетущие собственную мифологию, «13 клиническая», в которой что ни герой, то нечисть, зато нечисть колоритная, и «Сергий против нечисти» (здесь она тоже с характером, но всё же менее привлекательная).

Жизнь как сказка

Сказочное фэнтези в современном российском кино, вопреки ощущению верности традиции, тоже демонстрирует необычный субжанровый разброс. Есть безусловная классика: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Огниво», «Конёк-горбунок», «По щучьему велению», «Летучий корабль», якутское фэнтези «Бэйбэрикээн», основанное на популярной локальной сказке «Старушка Бэйбэрикээн».

И есть более модернизированные версии. Например, «Он — дракон» Индара Джендубаева, которого курировал продюсер Тимур Бекмамбетов. Это история любви княжны Мирославы и заколдованного Дракона, которого, в отличие от пьесы Евгения Шварца, не стоит убивать. А ещё, конечно, более свежие «Легенды наших предков»: доброе семейное фэнтези Ивана Соснина про мир, в котором миролюбиво соседствуют люди и волшебные существа.

Есть в истории нового российского фэнтези и неожиданные опыты. В 2018 году усилиями краудфандинга была снята короткометражная картина «Магия превыше всего» Екатерины Краснер. Это фантазия на тему того, как бы выглядел и развивался мир Гарри Поттера, перенесись он в современную Россию. Широко проект не презентовался, но был представлен на тематических фестивалях и хорошо известен в кругах поклонников жанра, любящего похулиганить.

Кинокомикс по законам фэнтезийного времени

С комиксами в отечественном кинополе пока сложно. Их градация проходит от не самых удачных «Защитников» Сарика Андреасяна до условного фэнтези «Майор Гром» Олега Трофима. «Защитники» старались действовать по канону: есть чёткие злодеи, есть наделённые уникальной силой герои и есть внешние обстоятельства, схлестнувшие их вместе. От фэнтези в «Защитниках» не так уж много, разве что альтернативная реальность, в которой люди-мутанты возможны и существуют среди нас.

Франшиза «Майор Гром» работает с жанром фэнтези осторожней и на большем расстоянии. Но формально к нему всё же относится, потому что создаёт собственную мифологию в границах привычного нам Санкт-Петербурга. Город здесь представлен в альтернативном виде: он одновременно очень узнаваем, но в то же время в нём много авторских допущений, превративших Северную столицу в ни с чем не сравнимое пространство. Сам майор Игорь Гром лишён уникальных сверхспособностей, если только не считать за такую его невероятно обострённое чувство справедливости, прокладывающее карьерный путь напролом. Но проект на берегу договаривается со зрителем, что в истории хватает условностей, которые важно учесть. Хотя последний на данный момент «Майор Гром: Игра» намеренно не существует в отрыве от реальности, которую тонко зеркалит.

Просто фантастика: фэнтези вне времени и чётких границ

Первым в XXI веке скрестить фэнтези с научной фантастикой постарался «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука. Но дорогостоящий и во многом прорывной проект обернулся скорее неудачей. Кажется, что индустрия и зритель были просто не готовы к этому. Однако спустя полтора десятилетия ситуация ощутимо изменилась, а жанр стал ещё шире и изобретательней.

«Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко из книжной вселенной Кира Булычёва понравился и критикам, и аудитории. Проект скрестил космическую фантастику с современным фэнтези, представив мир будущего невозможным без сохранения мира в настоящем. Такой же необычной оказалась «Кибердеревня», представившая человека не только разрушителем, но и покорителем миров — далеко за пределами знакомой нам планеты. Это жгучий сплав драмы, киберпанка, толики фэнтези и социального комментария, в котором прослеживается, что разбуди ты нас хоть через сто лет, ничего фундаментально не изменится. Разве что машины вознесутся к небу, а люди — к далёкому космосу.

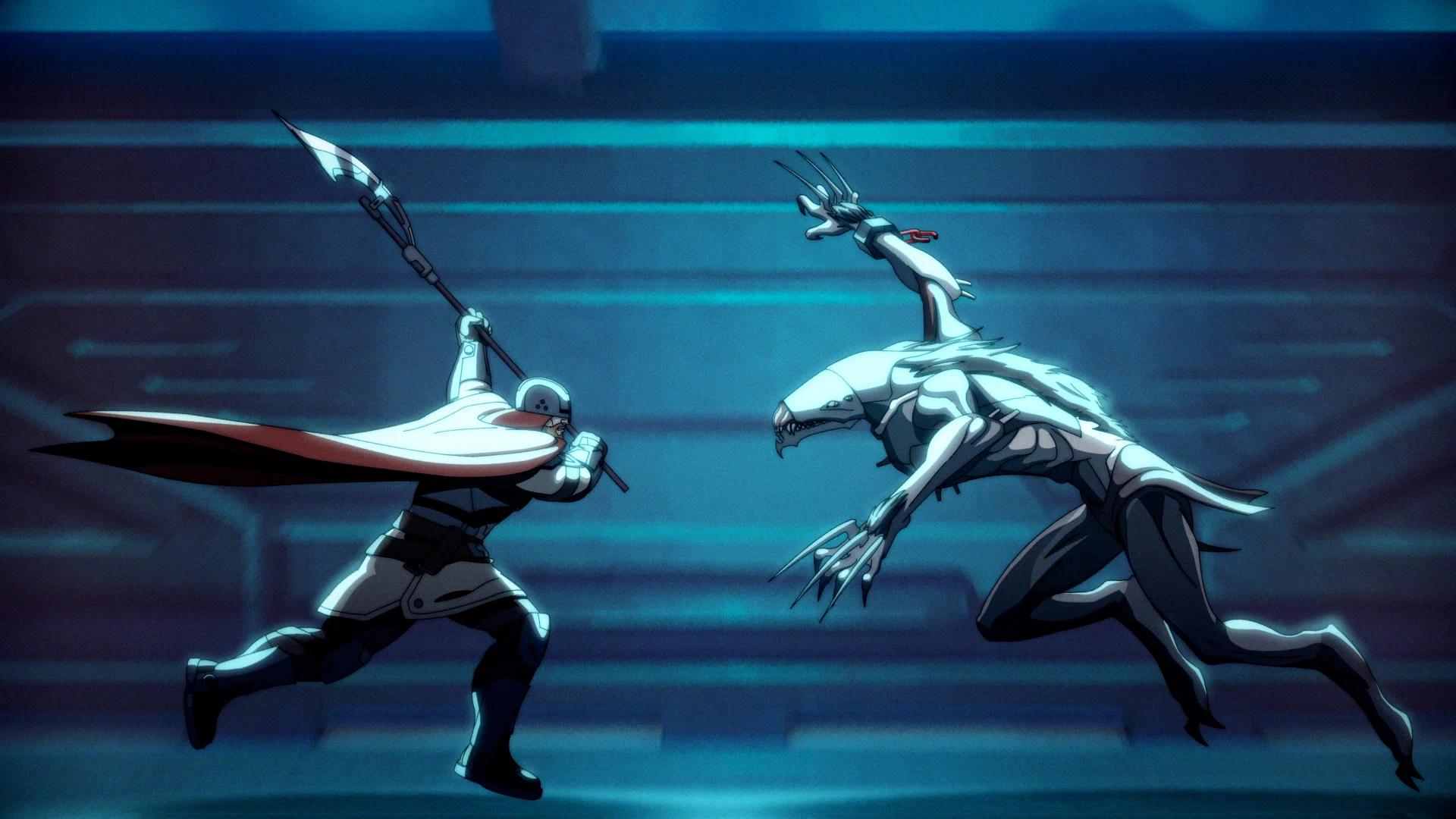

Не менее удивительные вещи случаются в нынешней анимации. Мультфильмы «Невский» и «Киберслав» сшивают воедино фэнтези с киберпанком, предлагая радикально новый взгляд на жанр и на традиционный фольклор как его основу. В сериальном «Невском» древний супергерой-богатырь защищает Санкт-Петербург от не менее древнего зла. В ограничившемся пока только пилотом «Киберславе» Древняя Русь — и вовсе месторождение не только богатырей, но и роботов, которые существуют там на равных.

Получилось настоящее технофэнтези, хакнувшее жанр, оказавшийся очень гибким и восприимчивым к самым разным экспериментам. Не все из них удачны, но фэнтези, как мы знаем, не только про удачу или верность традициям, но и про отвагу заходить на ту территорию, которую до тебя мало кто осваивал. Такой вот необычный и витиеватый путь российского фэнтези: от столетней космической «Аэлиты», всмотревшейся в будущее, до пересобравшего прошлое «Киберслава», водрузившего на себя не только богатырские доспехи, но и память предков по жанру.