25 февраля Алексею Балабанову исполнилось бы 60 лет. Зинаида Пронченко попросила кинокритиков и журналистов выбрать всего один, но самый дорогой кадр из фильмографии режиссёра.

Вероника Хлебникова-Бруни: Если о кино, то почти и не найти у Балабанова среди любимых именно кадр — не внутрикадровую хореографию, неделимую на отдельные снимки. Или кадр, живущий отдельно от музыки, — то Бутусов, то Фёдоров с Гаркушей, то Дидюля. К долгому плану в трамвае героя Советского Союза, майора и кочегара, только что воткнувшего лыжный осиновый кол в сердце упыря, приживлена «Истерика» «Агаты Кристи». Разве вот этот, где оператор Симонов останавливает движение камеры, а на звуковой дорожке только тихий знакомый голос. «Чё, не взяли?» — едва ли не с нежностью поворачивает голову к присевшему рядом Александру Мосину, бандосу, Алексей Октябринович Балабанов, кинорежиссёр, член Европейской киноакадемии, в чёрных инвалидных очках, с толстеньким портфелем, видавшим виды, в малиновой толстовке, привезённой Сергеем Бодровым из Америки. Настрадался, рука сломана, в небесный космос пока не взяли, ещё тут, живой, счастья хочет. Я тоже хочу. А если о любви, то любимый кадр тот, который при мне и снят, — в снегах, в ста километрах от Питера. Напросилась после интервью приехать. Замёрзла, конечно, а не заболела, обогрели, дали тёплые носки. Выстраивали план в «Морфии», где прибытие поезда, лошадёнка, белый пар паровозной трубы, «намело сугробы у нашего крыльца». Долго готовились, а Балабанов только и сказал: «Давайте сделаем это талантливо».

Антон Долин: Герман-старший, лучший советский режиссёр, смотрит на Балабанова, лучшего постсоветского режиссёра и своего ученика. Между ними замочная скважина, дверь, стена Замка, откуда так и не смог выйти Кламм-Герман и куда так и не смог войти Землемер-Балабанов. Здесь их пути расходятся. Они умрут с разницей в три месяца девятнадцать лет спустя.

Станислав Зельвенский: Люблю «Брата», люблю трамваи.

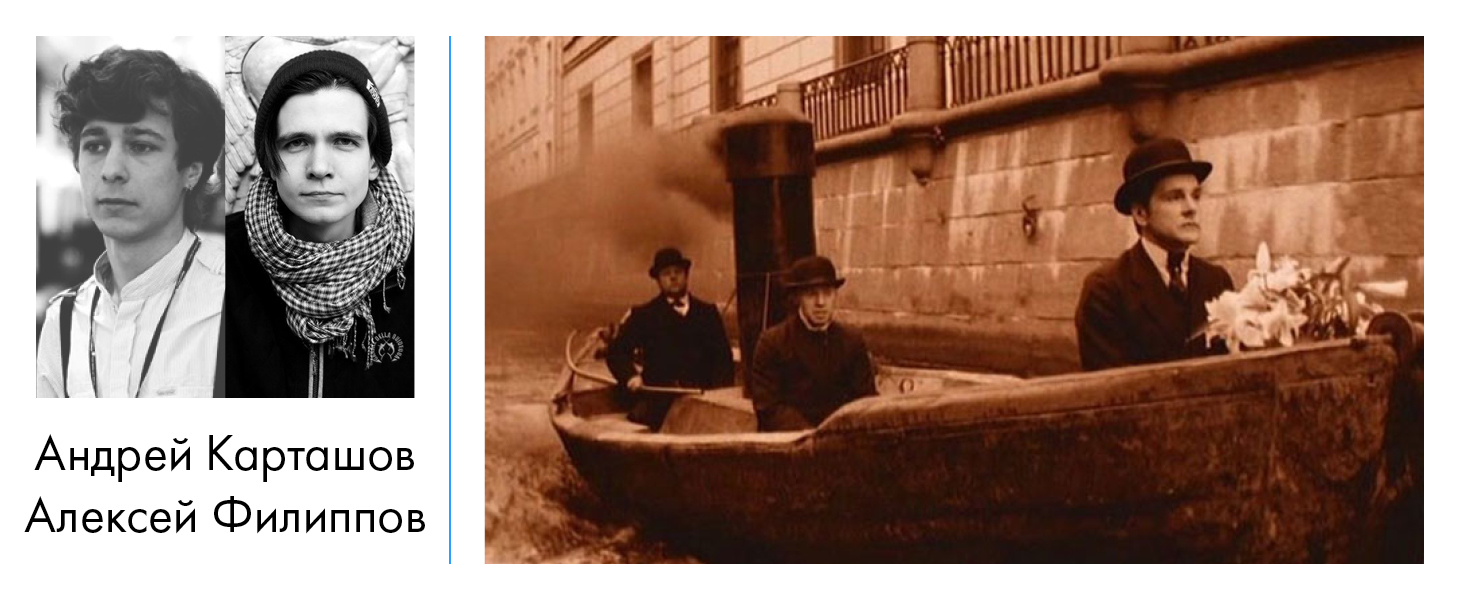

Андрей Карташов: Самые жуткие моменты у Балабанова — фрагменты пустого времени: знаменитые проходы, проезд милиционера на мотоцикле или вот эта воландовская процессия: чёрт отправляется на сватовство.

Алексей Филиппов: На самых запоминающихся кадрах Балабанова герои находятся в движении, а тут идеальное сочетание: движение к будущему веку с торжественным видом и грязными помыслами.

Олег Кашин: Транспортный самолёт в «Грузе 200»: только что выгрузили гробы, и внутрь самолета забегают ещё живые десантники, про которых всё понятно, в каком виде они вернутся этим же бортом. В 2007 году меня поразило, что такой банальный с точки зрения перестроечного кино (вряд ли, конечно, но мне почти всерьёз кажется, что в каком-нибудь фильме 1990 года мы найдём такой же образ — а если не найдем, то только потому, что режиссёр постеснялся действовать настолько в лоб) ход в конце нулевых воспринимается — и действительно так и воспринимался! — как нечто невероятное. На «Грузе 200» я, наверное, и полюбил Балабанова всерьёз — моё перестроечное сердце дрогнуло.

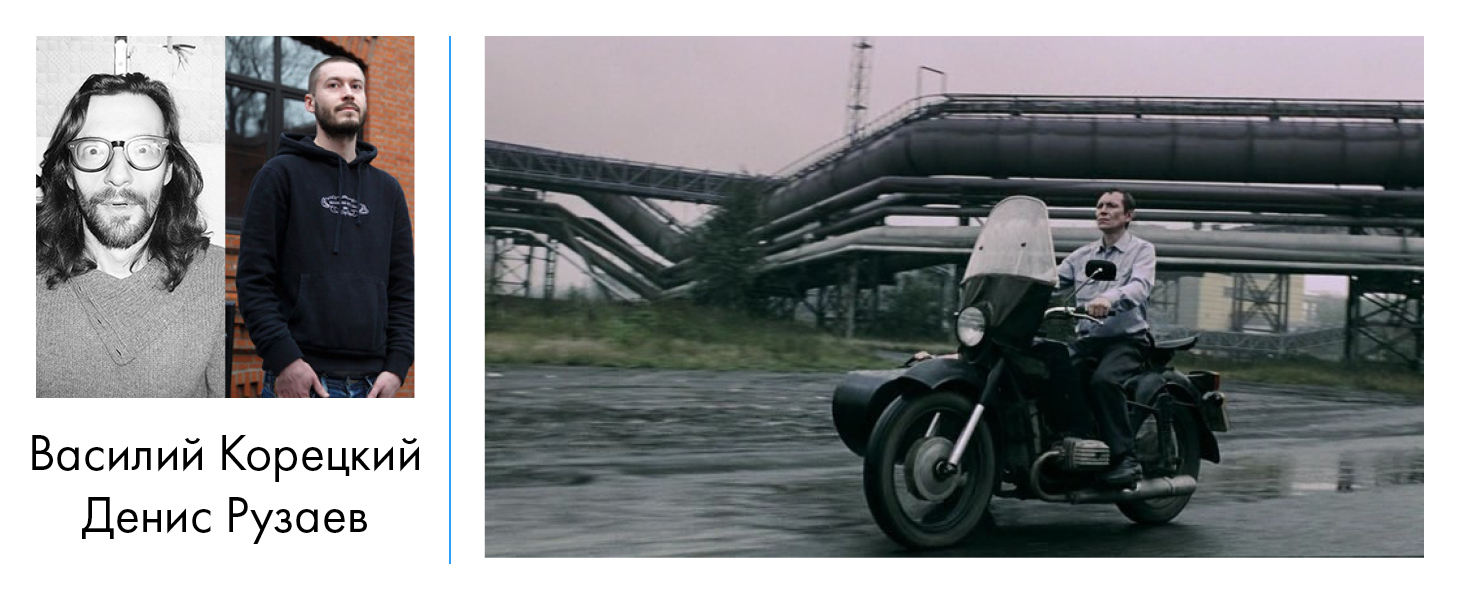

Василий Корецкий: Кадр с Журовым на мотоцикле из «Груза 200» под Лозу, потому что в этом кадре весь Советский Союз, вся его инфернальная сущность.

Денис Рузаев: Всё банально: это Череповец, родина моя, на фоне, и сам пейзаж прекрасно знаком. То есть этот кадр со мной по умолчанию говорит на большем числе семантических уровней, чем любой другой, у Балабанова ли или кого угодно ещё.

Мария Кувшинова: Это финал «Счастливых дней», я его люблю, потому что будто плыву в лодочке с главным героем. И вообще чего тут непонятного.

Анна Ниман: Мир Балабанова невозможно представить без пяти секунд в начале «Брата». Это первое знакомство зрителя с главным героем балабановского канона. Неудобный и опасный чудак, «обсос», не ведающий правил, то ли спаситель, то ли карающий ангел, дембель-правдоискатель Данила Багров появляется словно ниоткуда. Нарушив границу между кино и реальностью, он вскарабкивается на экран из «изменчивой, непредсказуемой русской почвы». И тут же попадает под прожектора съёмочной группы. Потирая озябшие руки, Данила, что твой пионер из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён!», готов озадачить сакраментальным: «Чё это вы здесь делаете, а?» — и... остаться без ответа. Очарованный странник, обречённый «погибать, да так и не погибнуть», Данила оказался не просто бессмертным — он увлёк в вечность и сыгравшего его Сергея Бодрова, а за ним и самого режиссёра, превратившись в «олицетворённый народною фантазиею миф».

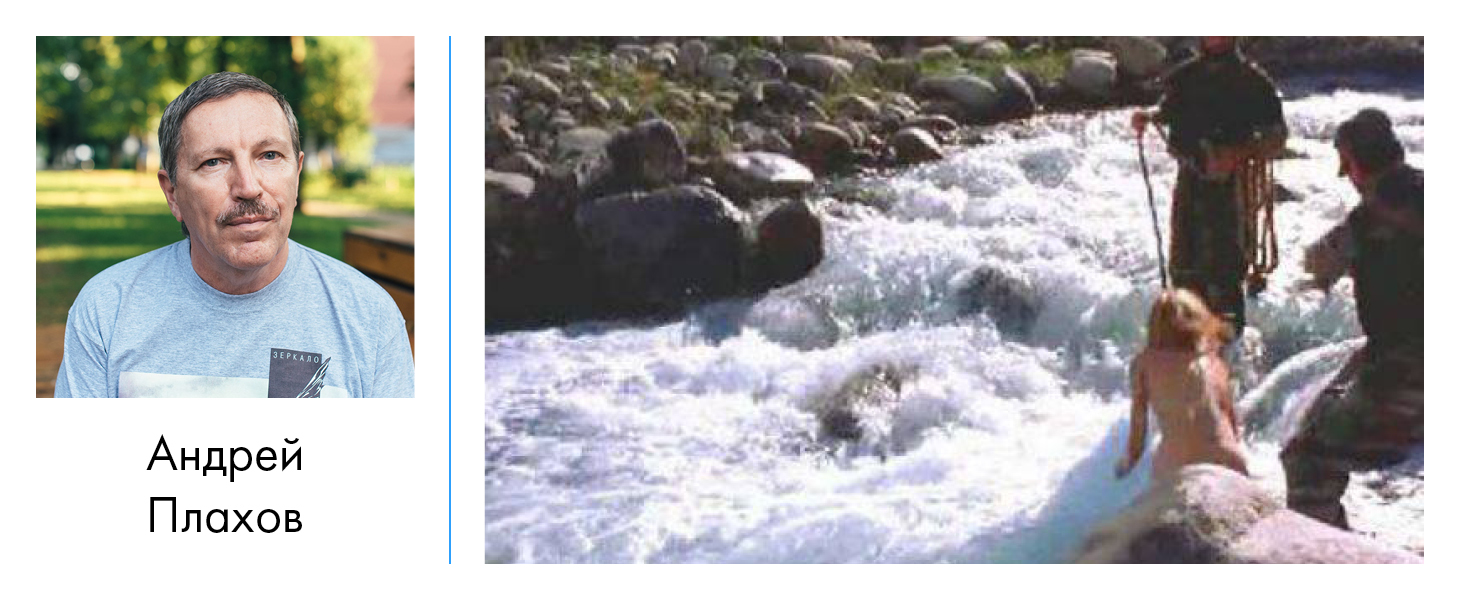

Андрей Плахов: Это «Война». Балабанов — мужской режиссёр, и женская красота у него сверкает, как редкая в этом аскетичном мире драгоценность.

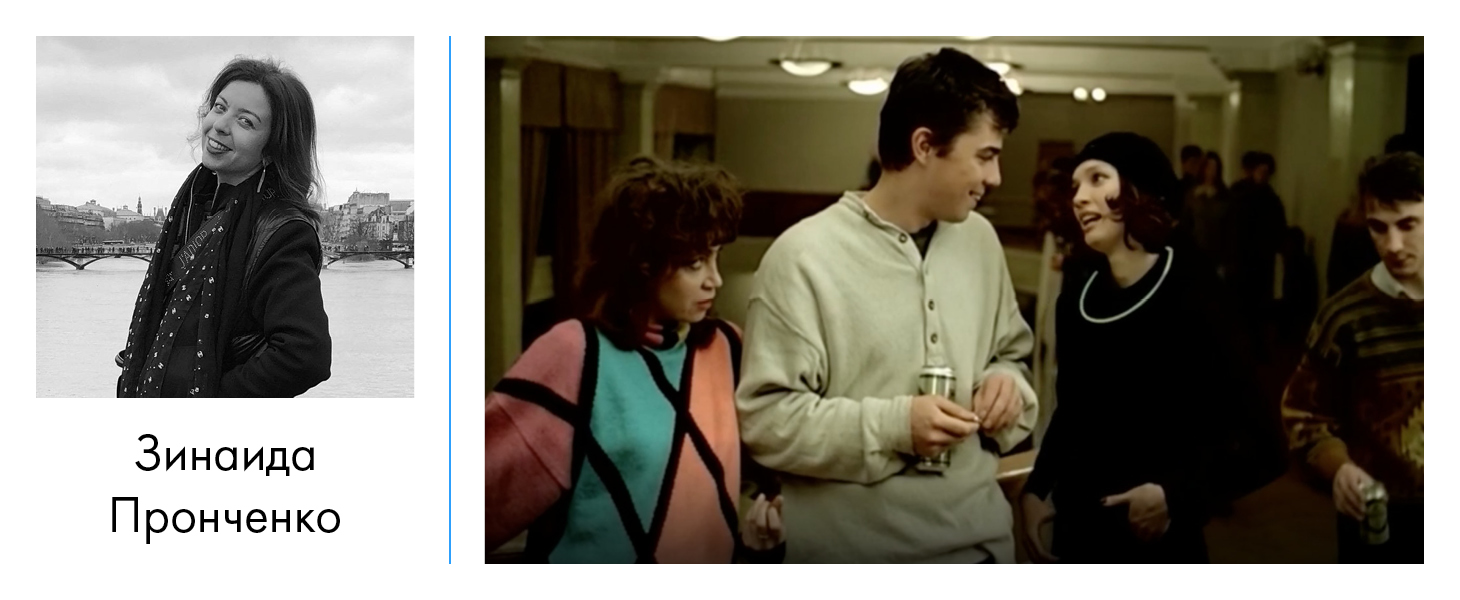

Зинаида Пронченко: Неловкую ситуацию под названием «Это мама твоя?» я мечтала воспроизвести в жизни с самого первого раза, что посмотрела «Брат», и вот в прошлом году мне это удалось в фойе московской «Новой оперы». «Брат» Балабанова — это, без преувеличения, часть генетического кода, моё детство, отрочество и юность, мои «В людях» и «Мои университеты». Балабанов был, есть и, боюсь, будет ещё долгое время единственным отечественным режиссёром, которому этот зыбкий китчевый макабр — наша действительность — сдавался без боя. Видимо, только Алексей Октябринович чувствовал его невидимую красоту и неуловимую логику.

Михаил Ратгауз: Балабанов проходит мимо моих радаров. Он говорит на языке, который мои локаторы в главном не улавливают. Единственное исключение — «Морфий», больная, промозглая сказка, в которой я узнаю часть себя.

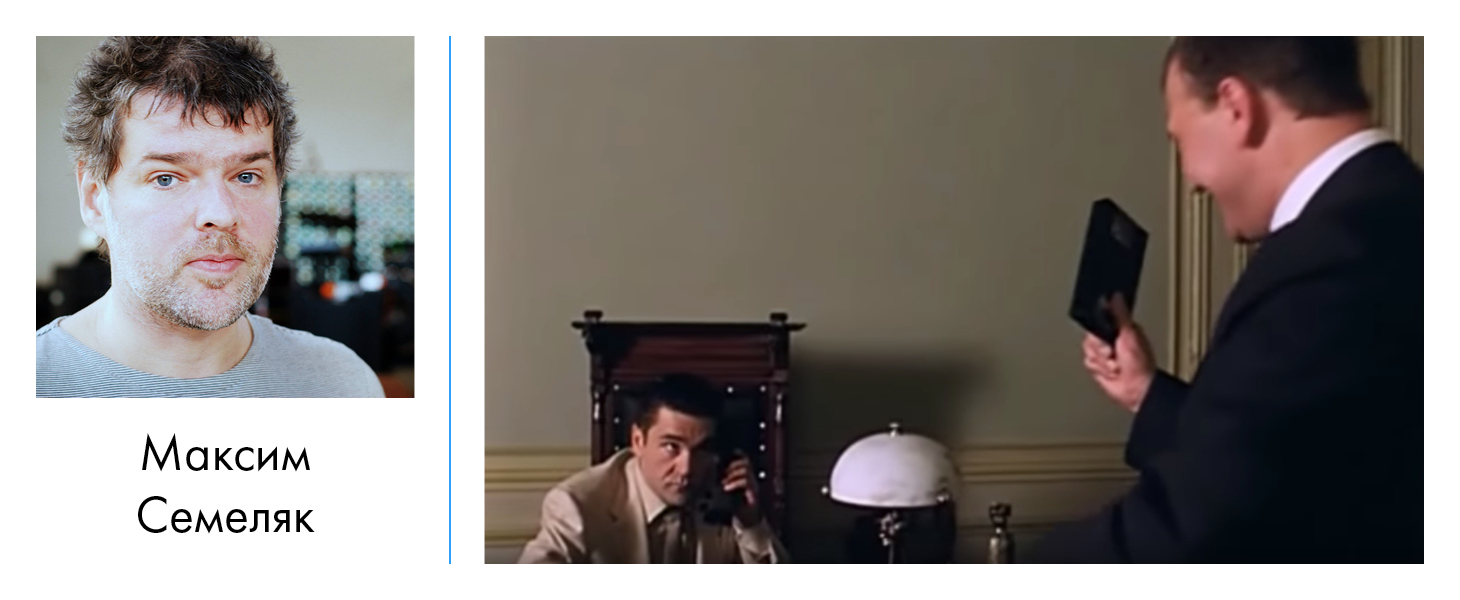

Максим Семеляк: Все мои кадры-фавориты так или иначе будут связаны с «Братом-2», это вообще мой любимый балабановский фильм, мне нравится в нём всё, но если сузить поиск — то я готов подолгу смотреть на выражения лица Валентина Эдгаровича Белкина в исполнении Сергея Маковецкого в минуты, когда он пререкается с начальником собственной охраны, их там, по счастью, не так уж мало, этих минут. На начальника охраны, впрочем, я тоже люблю смотреть.

Василий Степанов: Балабанова принято трактовать как автора брутального, держащегося сурово и отстранённо (почитайте его интервью), однако, как часто бывает, холодность и строгость к себе — лишь оборотная сторона мучительной нежности к другим. Вот кадр из «Счастливых дней» — сцена на Смоленском кладбище, пролог к будущим двадцати годам попыток найти своих и успокоиться.