Очень необычный выпуск. До сих пор наша рубрика была посвящена книгам, которые так и просятся на экран, но пока проносятся мимо него; каждая из них, этих книг, могла бы прокричаться стишком из старой песни Аллы Пугачёвой: «Эй, режиссёр! Что ж ты время теряешь? Эх, режиссёр… Почему не снимаешь?» Но на этот раз Алексей Васильев рассказывает об неэкранизируемой книге — и пробует доказать, что подобная стигма лишь иллюзия и нет ничего, что не могло бы быть переведено с языка одного искусства на язык другого.

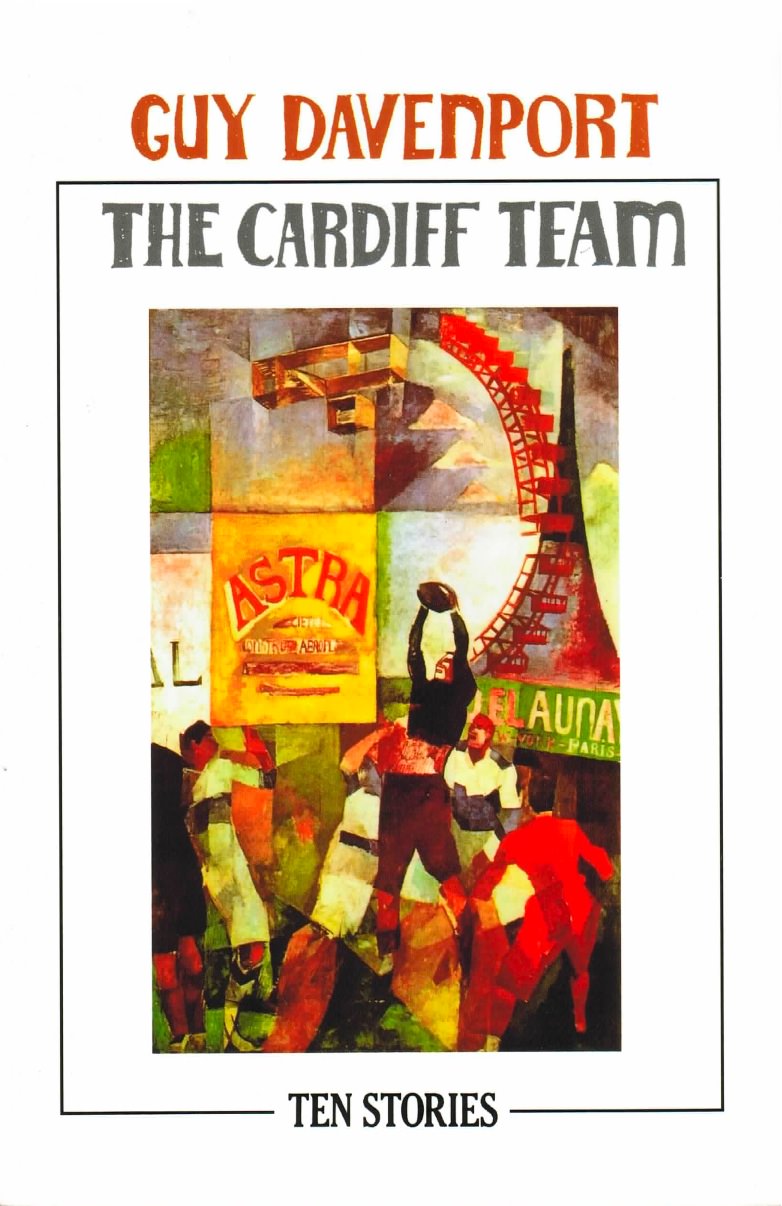

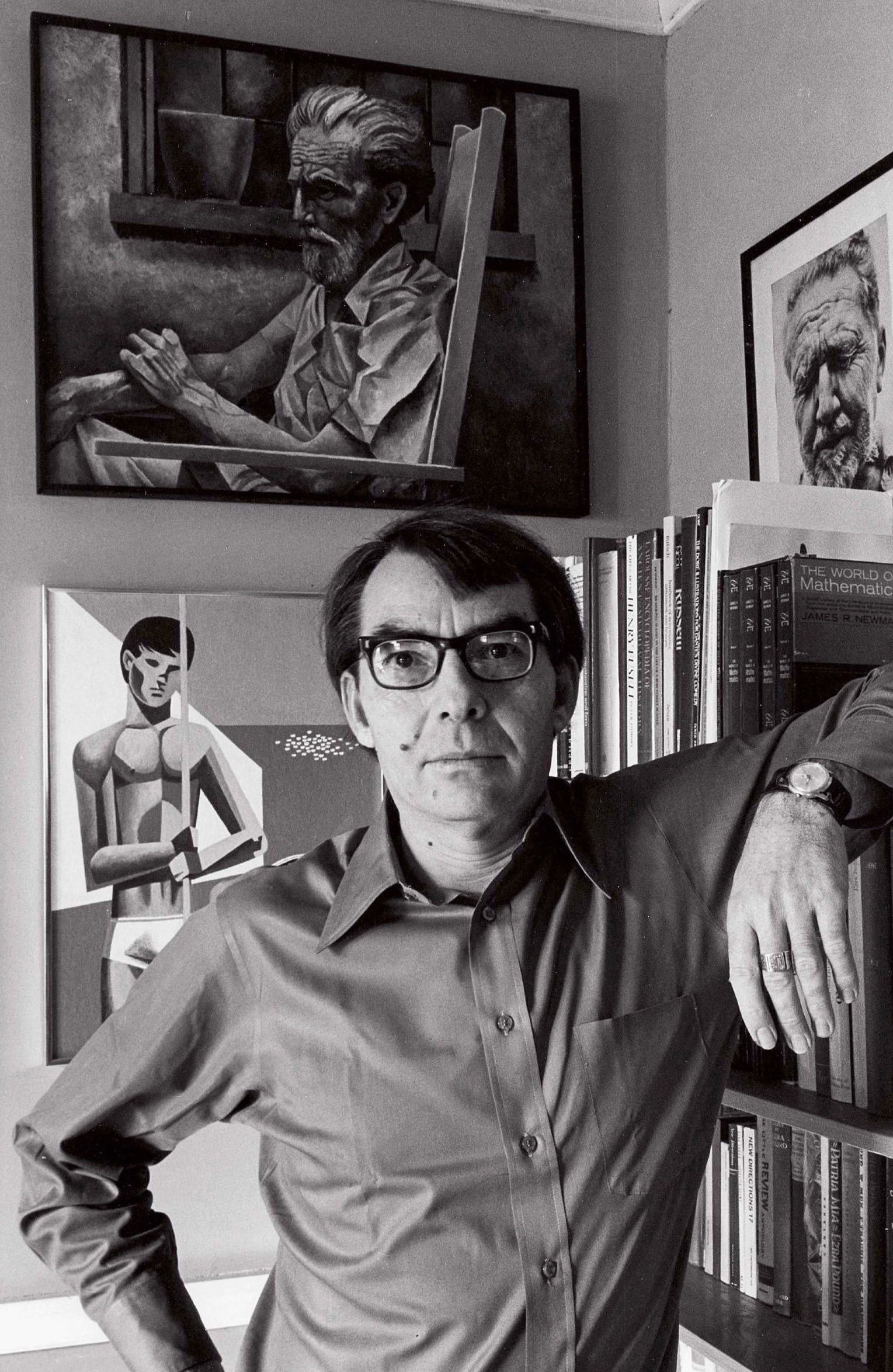

«Если бы Гаю Давенпорту довелось публиковать свою прозу в Интернете, им быстро бы заинтересовалось ФБР», — так отреагировал на факт публикации «Кардиффской команды» критик газеты «Бостон Ревью». Не будем ходить вокруг да около: первая и непреодолимая загвоздка при переносе именно этой книги американского университетского преподавателя филологии, создателя эссе и рассказов, в которых он сводил вместе никогда не встречавшихся в жизни Кафку и Витгенштейна на аэропараде в Брешии, а Джойса и Аполлинера — в погребальном поезде Хайле Селассие, хотя эфиопский Рас Тафари умер в 1974 году, когда тех давно уже не было в живых, — эта главная загвоздка кроется в особенностях современной западной культуры, табуирующей подростковую сексуальность. А главные герои «Кардиффской команды» — как раз 12-летние мальчишки, из которых, как вы, верно, помните, именно в этом возрасте и бывает, попёрла вся их мужская суть. Американцы в Париже, дети одиноких, обеспеченных и культурных родителей, всё лето они буквально ныряют друг в друга, вовлекая в свои игры ещё и своего 18-летнего репетитора, по совместительству — любовника и ассистента матери одного из них, красавца-француза Марка Бордо, попавшего к ним, по его собственному выражению, «как баран на стрижку». И хотя Давенпорт решительно не видит необходимости переступать пороги тех спален, потолки которых после «дружелюбной» возни мальчишек «рискуют превратиться в одну большую лужу», мы обо всём догадаемся по их идиотским рожам, когда они, обессиленные, сочтут возможным спуститься к столу. К тому же они то и дело берут на понт «тупых американских туристов», лапая друг друга на террасе Кафе Георга V, на даче мало того, что сами разгуливают с голым задом, но ещё и норовят раздеть зашторившегося от них солнцезащитными очками в шезлонге Марка, а их речевая продукция на четверть состоит из обсуждения тех анатомических подробностей и разновидностей, которые, что бы там ни говорили, крутятся на языках и в воспалённом воображении всякого 12-летнего с большей частотой, чем законы физики и арифметические таблицы.

О книге и почему её кажется невозможным экранизировать

Короче, ни одна страна западного мира не допустит, чтобы 12-летние исполнители разгуливали по экрану в чём мать родила, в своих разговорах сравнивая «пухлые, как фиги, яйца Марка» с «отвисшими, как у козла, яйцами старого генерала», которого они встречают по утрам в бассейне спортклуба «Гермес». Кто-то, может, добавил бы, что, мол, а если и допустит, то родители юных актёров потащат таких кинематографистов в суд, — вот только в повести Давенпорта всё это буйное майское цветение подростков как раз и творится при попустительстве и поощрении их разведённых мамаш. Одна из них, Дэйзи — художник, другая, Пенни — искусствовед. Сын Пенни Уолт — самый необузданный и любознательный, заводила в команде. Его любопытство вскормлено голландскими порнокомиксами о любви братцев с джинсово-голубыми глазами, а украшающий его спальню плакат с «чётким пацаном, на котором не надето ничего, кроме улыбки, и который говорит, что он — хозяин того, что у него в трусах, baas in eigen broekje», — этот плакат нашла для него в Амстердаме и привезла в подарок как раз Дэйзи, мать. Сэм, как вскоре выяснится, к тому же и девочка по имени Би. А Сэма, в которого на людях она переодевается и с которым они с Уолтом в одинаковых линялых джинсовых бриджах похожи, словно братья, изобрёл для пущей радости именно Уолт.

Буйство их фантазии подпитано живописью, которая составляет профессию их матерей. Выросшие в искусствоведческой среде, в минуты, когда своими словами сказать о своих чувствах им затруднительно, они бегло цитируют по-французски Рембо. Им проще привести в пример Кропоткина или Робинзона Крузо, когда в их отношениях или разговорах намечается кризис, тупик, чем говорить напрямую. Когда Уолт изучает лицо «новенького» в их компании, сына богатого предпринимателя, Сайрила, он сравнивает его с Александром Кожевым, русским философом, вскоре после революции уехавшим в Западную Европу.

Третьим, наряду с сексом и искусством, пластом повести и центром жизни героев является природа, с которой они встречаются на даче. Природа как хранитель, опять-таки, культурной памяти, простирающейся далеко вглубь, в тогда, где на этой самой земле были воздеты иные флаги, звучали иные языки, а то и вовсе человеческой речи ещё было не слыхать. Поклонница Сименона Пенни, читая в шезлонге «Коновода с баржи “Провидение”», то и дело видит в окрестных пейзажах и картинах крестьянского быта образы из книги 1930-х годов. Для Марка это переживание ещё древнее: он пишет поэму «Полевая тропа» (фрагменты которой прослаивают основное повествование), и здешние просеки для него — и тропы римской империи, и те, что до римлян прокладывали в здешней траве барсуки.

Наконец, ещё одна связующая нить, цемент, склеивающий главы-вспышки, главы-впечатления опьяненных летом, влечением и неисчерпаемостью культуры юных героев, — та самая, давшая название повести «Кардиффская команда» — картина, законченная в 1914 году французским художником Робером Делоне, вышедшим из кубизма, но развившим его наработки в свой особенный стиль. Пенни работает над интертекстуальным исследованием «Кардиффской команды» — как мы узнаем из элегического эпилога в сентябре, её работа получит оценку столь высокую, что займёт весь выпуск журнала «Кайе д’ар». Разумеется, её интересует всё, что связано с изображённым на картине Делоне, всё, что связано с его творчеством. А то, что занимает мать, неизбежно становится и частью жизни детей. Мы не только совершим экскурс в картину, который проведёт Марк своим воспитанникам перед полотном Делоне в парижском Музее современного искусства. Отдельными главами повести становятся и стихотворение Анри де Монтерлана о регбистах 1910-х годов («Кардиффская команда» запечатлела момент матча между регбистами Уэльса и Англии), и две статьи из «Сайентифик Америкэн»: 1893 года — о колесе обозрения Ферриса, изображённом на картине, и 1889 года — об Эйфелевой башне, частой героине полотен Делоне. Делоне рисовал башню разгуливающей среди улочек Парижа, подобно Кинг-Конгу, и на ночь Пенни прочитает детям фрагмент рассказа Сигизмунда Кржижановского «Книжная закладка» про то, как Эйфелева башня антенной уловила радиосигналы Советской России, сорвалась с места и пошла на восток.

Кастинг

И — вот вам, пожалуйста, классический пример неэкранизируемой книги: тут и детальное изучение картины, и журнальные статьи, старые и вымышленные, и поэзия, опять-таки, и давняя, на латыни и на французском, и рождающаяся на наших глазах, сочиняемая одним из героев, и голландские порнокомиксы, и мальчишки, сдуревшие в тот миг, когда их пробудившееся плодородие вошло в унисон с плодородием Вселенной, вступило в резонанс с плодородием человеческого духа, разума и воображения.

Начнём с последнего и самого явного: раздевать в кино 12-летних пацанов и заставлять их городить про генеральские яйца никто не даст. Но кто сказал, что кино должно быть игровое? Тем временем в японском аниме есть совершенно легитимный жанр сёнэн-ай, сосредоточенный на романтических отношениях мальчишек-подростков и молодых парней. Как и в повести Давенпорта, в фильмах сёнэн-ай отсутствуют сцены секса (для этого есть другой жанр, яой), однако ситуации, способные к нему привести, фантазии и переживания, подпитывающие желание, составляют трепетный нерв этих произведений. Свежее достижение в этом жанре — 20-серийный мультфильм «Больше, чем возлюбленные» (2016), в центре которого — неотразимый хост; это такие служащие в японских барах, не жиголо и не проститутки, просто — парни, принимающие посетителей, выпивающие с ними, которым можно излить душу про проблемы дома и на работе, хост знает заботы своих клиентов лучше, чем члены их семей, что заставляет всякий раз к нему возвращаться, поэтому хороший хост — причина, по которой бар обрастает постоянной клиентурой. После развода его мать, видный учёный, работающий на ЦЕРН, обосновалась в Канаде и от тоски по сыну взяла из приюта мальчишку, походившего на её сына в детстве. Между ребятами возникает особая привязанность. Хост на скопленные деньги, чтобы обеспечить образование младшему в Токио, открывает ресторан «Белый клык» — по названию книги Джека Лондона, которой они зачитывались. А когда приёмыш вырастает до 13-летнего возраста, он начинает искать секса со старшим — чтобы уже наверняка привязать его к себе и никогда не потерять. Много похожего с книгой Давенпорта, в том числе увлечённость книжной классикой и мать-интеллектуалка, поощряющая их любовь. И если нам предстоит набрать актёров в мультфильм из героев аниме, то лучшей кандидатуры на роль Пенни, чем Харуко из «Больше, чем возлюбленные», нам не найти.

Любопытно, что хотя Давенпорт охотно описывает персонажей проходных, второстепенных, с первого взгляда описаний внешности главных героев нам не найти. Вот, например, Жан-Люк, юный служитель спорт-клуба «Гермес», куда ходят по утрам в бассейн Марк и Уолт и где отмокает тот самый генерал, — с ним всё понятно: «...высокий смуглый, как жёлудь, парнишка с отливающими медью волосами, в футболке цвета овсянки». К тому же, добавим, легкомысленный: крутит с двумя девчонками. Словно с этого словесного портрета срисован кансайский великий сыщик-старшеклассник Хейдзи Хаттори из самого долгоиграющего мультсериала в мире — «Детектив Конан». Или любовник Дэйзи, двухметровый норвежец Кристофер: «...лыжный свитер, испытываемый на прочность размахом плеч, чёлочка светлых волос над одним глазом, американские джинсы со скошенной ширинкой, хуяст как конь», — ни дать ни взять Нацу Танимото по кличке Отшельник из фильма про боевые искусства «Сильнейший в истории ученик Кэнъити».

А вот главных героев нам словно приходится додумывать самим. Но — ой ли? Вспомните, что говорит Уолт, впервые снимая с Сайрила очки: «Ты в самом деле похож на Кожева, если без очков». На юношеских фото этот наш соотечественник-философ — невероятный красавец, нужно только перерисовать его в технике аниме, и мы получим Сайрила.

А вот что говорит Марк про Уолта: «Вот твоя улыбка кокленовского курсанта, как Пенни выражается. Не глаза, а щёлочки, подбородок выпячен, рот скривился. На менее симпатичном личике это выглядело бы самодовольной ухмылкой. Взъерошенные волосы тоже свою роль играют. Коклен на литографии Вюйяра, и к тому же в рыжеватом парике с каскадами кудрей». Литография, на которой Вюйяр изобразил знаменитого театрального актера Коклена в 1891 году в роли кадета в спектакле «Друг Фриц», — готовый портрет для аниме-героя. Но что самое удивительное — почти точную его копию мы находим в «Больше, чем возлюбленные» — в лице Дзюдзена, одноклассника 13-летнего героя.

Но мы ничего не сказали о Марке. Кроме того, что он молодой и симпатичный, мы вроде ничего не знаем. Однако в одной из утренних сцен, когда Пенни застаёт его на кухне в одном свитере и трусах, без брюк, она обронит фразу: «Линии для Мазаччо, тосканский юноша в безрукавке и гульфике». Такими же продолговатыми линиями конечностей и чертами лиц, как юноши на картинах живописца XV века, например «Крещении неофитов», а также — оливковой кожей (Марк ведь — истый француз, о чём говорят его особые умения укрощать консьержку) награждён вообще весьма похожий одновременно на молодых Делона и Мастроянни полицейский Такаи из фильма Макото Синкая «Дитя погоды» (2019).

И если нам нужна кандидатура режиссёра — то, пожалуй, и не найти лучше этого неисправимого романтика. Конечно, вываливающиеся глаза и увеличивающиеся головы — не про него. Как и линии кубизма. Как и сам Париж — слишком привязан Синкай к топографии Токио. Однако нарастающая к финалу картины атмосфера элегии, окончания лета, всё более связывающее Марка и Сайрила чувство, что в мире американских интеллектуалок и их не знающих ни в чём отказа детей они — лишь путники, гастролёры, как раз созвучна ностальгическому камертону картин Синкая, его чувству уходящей натуры. И кто, как не он, с его синтоистской душой, позволявшей ему не раз показать единовременность всего происходившего в разные времена, единосущность всех людей и предметов, сможет позволить нам увидеть в современных дорогах римские тропы барсука, увидеть в деревенском быте современной Франции картины, оживавшие в абзацах Сименона. Позволит нам воочию увидеть то, что так тщетно пыталась объяснить словами Пенни и чему, вообще-то, посвящена книга Давенпорта: долгую память, прустовские возвраты к опыту, которые Спиноза называл третьим познанием, ту память, что позволяет нам, взглянув на грушу, увидеть римлян, привезших её во Францию вместе с яблоней, увидеть греков, одаривших римлян грушей, увидеть Персию, Китай — древние цивилизации, где она когда-то произросла и которые канули, как суждено и нашей. И только груши сохранят память о нас, как картины, мультфильмы — наш идеальный образ.