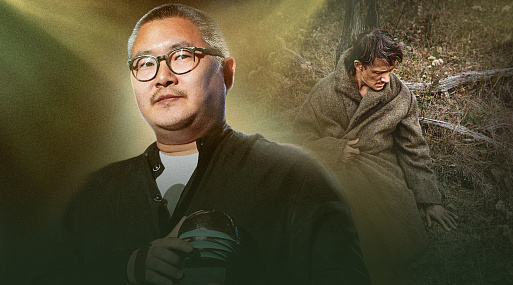

В конкурсе «Русские премьеры» на 47-м ММКФ состоялась премьера полнометражного кинодебюта Антона Бутакова — директора и главного режиссёра екатеринбургского Центра современной драматургии. В картине «Бесконечный апрель» режиссёр вернулся к тексту одноимённой пьесы Ярославы Пулинович, которую прежде ставил в театре: это история всего XX века на примере жизни одной квартиры, обитатели которой переживают один слом эпохи за другим. Главный герой — Веня (Тимофей Петров играет юную версию протагониста, Сергей Колесов — взрослую), в квартиру которого в результате политики уплотнения заселяются чужие люди. Герой проходит на экране путь от робкого мальчика до растерянного старика, рефлексирующего об ушедшем. Студент «Школы критики» Юрий Кунгуров (мастерская Сусанны Альпериной) поговорил с режиссёром о фильме и его персонажах.

Герои ваших театральных работ, хоть и живут в разных эпохах, объединены тем, что находятся в водовороте исторических событий. Будь то открывающая глаза Зулейха, гриппующие Петровы или герои «Бесконечного апреля». Связаны ли герои между собой?

Антон Бутаков: Я стараюсь не создавать общую вселенную внутри театра, в это можно заиграться… Мои следующие проекты вообще не связаны ни с «Бесконечным апрелем», ни друг с другом, это будут три абсолютно разные истории. Одна будет ближе к «Бесконечному апрелю», потому что в ней история ребёнка в послевоенное время.

Но, конечно, каждый спектакль или кино — кусочек моего внутреннего мира. У меня есть переходящие сюжеты, например, тема отца. Я рос без отца, и меня, оказывается, это очень триггерит. При этом неслучайно в Екатеринбурге сложилась традиция ходить на наших «Петровых в гриппе» перед Новым годом. Мой спектакль именно про счастливую семью — в большей степени, чем фильм Кирилла Серебренникова или спектакль Антона Фёдорова, который шёл в Москве.

Мотив квартиры и существования в ней людей — один из ключевых в фильме. Как вы различаете работу с пространством в кино и в театре?

Антон Бутаков: У меня есть опыт неклассических историй, где люди сидят с двух сторон пространства театра или ходят по нему. Кино — это история про 3D, когда можно посмотреть на происходящее с разных сторон, вести за собой зрителя. Хотя, как и в спектакле, зритель вправе выбирать, в какой угол смотреть. Первая часть блокадных сцен в фильме сделана специально только общим планом, чтобы зритель мог рассмотреть всю картину. Разрабатывая пространство и образы, мы не хотели выделять для зрителя точку зрения, но и не претендовали на историческую достоверность. Это настолько тяжёлая тема для русского человека любого поколения, что я не имел права навязывать свой взгляд. На жизнь Вени, главного героя, на историю со спасением мальчика — наверное, да, поэтому дальше используем монтаж. У нас много однокадровой съёмки в ограниченном пространстве, а это в разы усложняет процесс: кто-то чуть-чуть не туда встал — и всё! Сцены переснимаешь, дубль, дубль.

Не было непривычно сначала снимать в павильоне и потом расставаться с ним?

Антон Бутаков: У нас прошли в первую очередь павильонные съёмки, а затем натурные — в Питере. Последняя смена — это и есть финальная сцена в фильме: кадры дискотеки, рейва. Ощущение грусти, конечно, было: ты «прожил» с павильоном не два месяца съёмок, а более чем полгода с момента строительства в марте. Он до сих пор стоит, если что! Но нет, я стараюсь к таким вещам не привязываться: фильм — это фильм, декорация — это декорация. Круто, что она прожила счастливую творческую жизнь, в которой были и разрушение, и созидание.

В пьесе Ярославы Пулинович множество персонажей, у которых есть разные, в том числе и неприятные, черты. В фильме же видна большая к ним любовь. Вы чувствовали родство со своими героями?

Антон Бутаков: Важно, что мы уже говорим не о пьесе, а о кино. Это история о «сером» человеке, но, мне кажется, не бывает «серых» людей. Всех персонажей можно понять, даже дочь героя, выставленную не в самом позитивном свете: наоборот, человек идёт к счастью.

Отличались ли ощущения от работы с уральскими артистами и с Ольгой Сутуловой?

Антон Бутаков: Ольга для меня была суперзвездой и человеком, которого я раньше видел только, что называется, «в телевизере». После нашей первой встречи мы созванивались, обсуждали роль. Она тонко чувствующий человек, и я был от этого даже в каком-то шоке, тем более что первый в моей жизни кадр в большом кино был именно с ней. Помню момент на съёмках: Оля деликатно отвела меня в сторонку, предложила небольшой нюанс для сцены, и это было так трогательно! Я учился, смотрел, как человек работает в кадре. И старался это передать остальным, уральским артистам: у нас в фильме все с Урала, кроме Ольги. У неё немножко другой вайб: мать — это мифический персонаж. Несмотря на то что она появляется в бытовых сценах, она всё-таки миф. В первый раз мы видим её в картине со спины, слышим её голос. Первый кадр — развевающиеся волосы, разлетающиеся бумаги — это не мы придумали, это магия кино.

Тенденция искать везде «референсы» и схожести чревата. Тем не менее есть ли какие-то важные для вас пересечения, места силы?

Антон Бутаков: У меня есть фильм «Метаостровский» про то, как мы будто бы ставили спектакль. Я его показывал на фестивале в Саратове, после подошла тринадцатилетняя девочка и сказала: «Вы — Тарковский». Вчера прочитал отзыв на «Бесконечный апрель», что это — «Зеркало» 2025 года. Но нет, Андрей Тарковский — это в чём-то не мой режиссёр. Все пытаются в Тарковского поиграть, но не доросли. И я точно не дорос. Но в фильме есть оммаж творчеству Алексея Германа, немножечко игра в него, и это было намеренно, с одной жирной отсылкой в его сторону. Когда снимаешь дебют, не думаешь, что ещё когда-то будешь что-то снимать, и нужно вложить по максимуму для тех, кто поймёт. Для тех, кто нет, — неважно, всё равно получится классный кадр. Когда начал смотреть фильмы Алексея Германа, я подумал: «Зачем вообще кино заниматься, когда он всё снял?»

Кто вдохновляет вас наряду с Алексеем Германом?

Антон Бутаков: Любимую литературу мне выделить сложнее, а вот в кино я так для себя придумал: пусть это просто очередная игра — так, побаловаться, что у меня есть два любимых режиссёра, Герман и… Ларс фон Триер. Как будто кардинально разные люди. Начиная с его работ времён «Догмы 95» для меня лично невозможно его не любить. Но вот одна сцена в фильме «Дом, который построил Джек»: герой везёт труп через весь город, кровавый след тянется до его дома, и вдруг начинается дождь. Господи, он мог снять эту сцену и больше ничего не делать! Что касается Германа, для меня важна философия человека. Я глубоко изучал его: кажется, у меня есть вся литература про этого режиссёра. Правда, это все мы себе придумали — «это мой любимый автор». Их много. Сейчас на ММКФ я что-то смотрю и думаю: «О, круто!»

То есть были сильные впечатления от чужих работ на фестивале?

Антон Бутаков: Стараюсь смотреть много разного, но назову одно: «Гадкую сестру» Эмили Блихфельдт из программы «Дикие ночи». Это фильм, который сплотил весь зал кинотеатра «Художественный» своей крутой энергией. С одной стороны, это такой «трешак», с другой — «вишенка», от которой я был счастливым.

В вашем спектакле «Петровы в гриппе» библиотекарши гадают на будущее по книгам Владимира Сорокина. Из авторов, чьи произведения вы ставили в театре, есть ли цитата, в которой вы бы сформулировали своё кредо и пожелание на будущее?

Антон Бутаков: Сейчас мы работаем над спектаклем «Лолита», и любая фраза подошла бы: Набоков — это космос. На самом деле, у меня есть одна такая цитата. Но я не буду её произносить — это очень личное.