С 28 августа в кинотеатрах можно найти «Выход 8» — психологический хоррор Гэнки Кавамуры, заслуживший восьмиминутные овации на премьере в Каннах. Это первая экранизация инди-игры, отобранная для участия во французском кинофестивале, которую российские зрители увидят за день до премьеры в Японии. Киновед Валерия Куприна рассказывает, как кинематограф адаптирует игровые тропы, при чём здесь лиминальные пространства и почему именно в них лучше всего раскрываются страхи современного мира.

Безымянный герой (Кадзунари Ниномия) погряз в рутине и инфоповодах. Направляясь на очередную подработку, в метро он скроллит бесконечную ленту из новостей, выхватывая только заголовки: «обзор показателей вакцинации», «увеличилось число бездомных», «множество домов уничтожено наводнением», «учёные провели эксперимент по трансплантации органов на лабораторных крысах» — в общем, ничего однозначно позитивного. Кроме того, в переполненном в час пик вагоне разгорается скандал: офисный клерк стыдит молодую мать за крики её маленького ребёнка. Ни один человек, в том числе главный герой, не вступается за женщину.

Фоновый шум нарушает рингтон смартфона — бывшая девушка звонит сообщить, что беременна и не знает, как правильно поступить. От стресса у парня случается приступ астмы, занятый поиском ингалятора и попытками подобрать слова (какой из него отец, если он даже за младенца не вступился), он не замечает, как попадает в зацикленный коридор метро: афиши на стенах, камеры хранения, запертые двери, один и тот же прохожий, фотобудка и даже разбросанный рядом с ней мусор раз за разом повторяются за каждым поворотом. Ещё один крюк, и парень обращает внимание на жёлтый баннер с правилами: «Отмечайте любые изменения. Если заметили аномалию, сразу возвращайтесь. Если не увидите никаких аномалий, следуйте к Выходу 8». Игра в «найти отличия» в стенах токийского метрополитена грозит обратиться смертельным испытанием.

Гэнки Кавамура хорошо известен широкой публике как автор книги-бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут». Между тем он также является продюсером нескольких анимационных проектов Мамору Хосоды («Мирай из будущего»), Макото Синкая («Судзумэ, закрывающая двери») и Наоко Ямады («Твой цвет»), а ещё — одного из последних фильмов Хирокадзу Корээды «Монстр», забравшего приз за лучший сценарий на Каннском фестивале в 2023 году. То есть за последнюю декаду Кавамура успел поработать с самыми видными японскими режиссёрами и, кроме того, поставить несколько экранизаций собственных романов.

«Выход 8» в некотором смысле стал «выходом из зоны комфорта». Основывая фильм на инди-игре, прохождение которой в среднем занимает около 15 минут, Кавамура столкнулся с необходимостью не только адаптировать гейм-механики под медиум кино, но и с нуля написать сценарий, способный расширить сжатые концептуальные рамки симулятора ходьбы. Так, благодаря соавторству Кэнтаро Хирасэ, хронометраж разросся до полуторачасового, а смысловая нагрузка сместилась с простого поиска отличий на вопросы современного японского (и не только лишь японского) общества.

Читайте также: Как криминальное кино повлияло на видеоигры от Mafia до GTA

При желании в «Выходе 8» можно обнаружить массу актуальных, по-настоящему насущных тем: взросление, поиск человечности, дуальность (вежливость vs вспыльчивость) японского общества, превалирующая социальная установка «невмешательства», даже pro-life борьба с демографическим кризисом, захлестнувшим демократические азиатские страны. Но куда примечательнее рассмотреть не сами проблематики, а то, как фильм переносит их на экран, работает с игровым диегезисом, апробируя присущий только интерактивному медиуму функционал и расширяя ограниченный протяжённостью коридора универсум до масштабов реального мира.

Главное отличие видеоигр от кинематографа проистекает в зоне иммерсивности — в отличие от зрителя, игрок всегда оказывается полностью включён в диегетическое пространство игры. Качественные образчики гейм-индустрии сплавляют между собой диегетические и внедиегетические действия так, что между ними почти не видно зазоров: тело игрока, контроль за игрой (посредством джойстика, мыши, клавиатуры) и действие на экране сплетаются воедино, создавая воображаемую реальность, в которой игрок и есть персонаж. В то время как зритель, несмотря на все заложенные в суть кино процессы идентификации, всегда остаётся лишь вуайеристом, то есть не непосредственным участником процесса, а только «подглядывающим», «сопровождающим», но вместе с тем так или иначе «видящим полную картину».

Именно на этом противопоставлении Кавамура и строит свой фильм. Начиная повествование от первого лица, то есть с point-of-view кадров (на которых, в общем-то, и строится весь игровой первоисточник), он сначала приглашает зрителя к идентификации, а позже нарушает её, прокручивая камеру на 180 градусов и заставляя посмотреть на мир не глазами главного героя, а наоборот — прямиком ему в глаза. Положение зрителя меняется: если в игре вид от первого лица служил более глубокому погружению в историю и, следовательно, большей аффективности (кошмары, происходящие с персонажем в игре, воспринимаются как происходящие с игроком), то в фильме модус восприятия смещается — ужас опосредуется, зритель не воспринимает его напрямую, но вместо с тем начинает переживать и/или сочувствовать главному герою, с которым в начале фильма у него возникла мало-мальская, но всё же идентификация.

Зрителю, как наблюдателю со стороны, подвластен больший угол обзора, непосредственно видения, а почти полностью редуцированная аффективность позволяет легче подмечать детали — те самые аномалии, которые мешают герою выбраться. При этом зритель лишён способности к (со-)участию — как бы он ни хотел помочь, такой возможности он не имеет. Одновременно с этим срабатывает заложенная в основу «поиска отличий» интерактивность: зритель находится в поиске аномалий вместе с персонажами, так или иначе оказываясь вовлечённым в тщательно выстроенную реальность фильма.

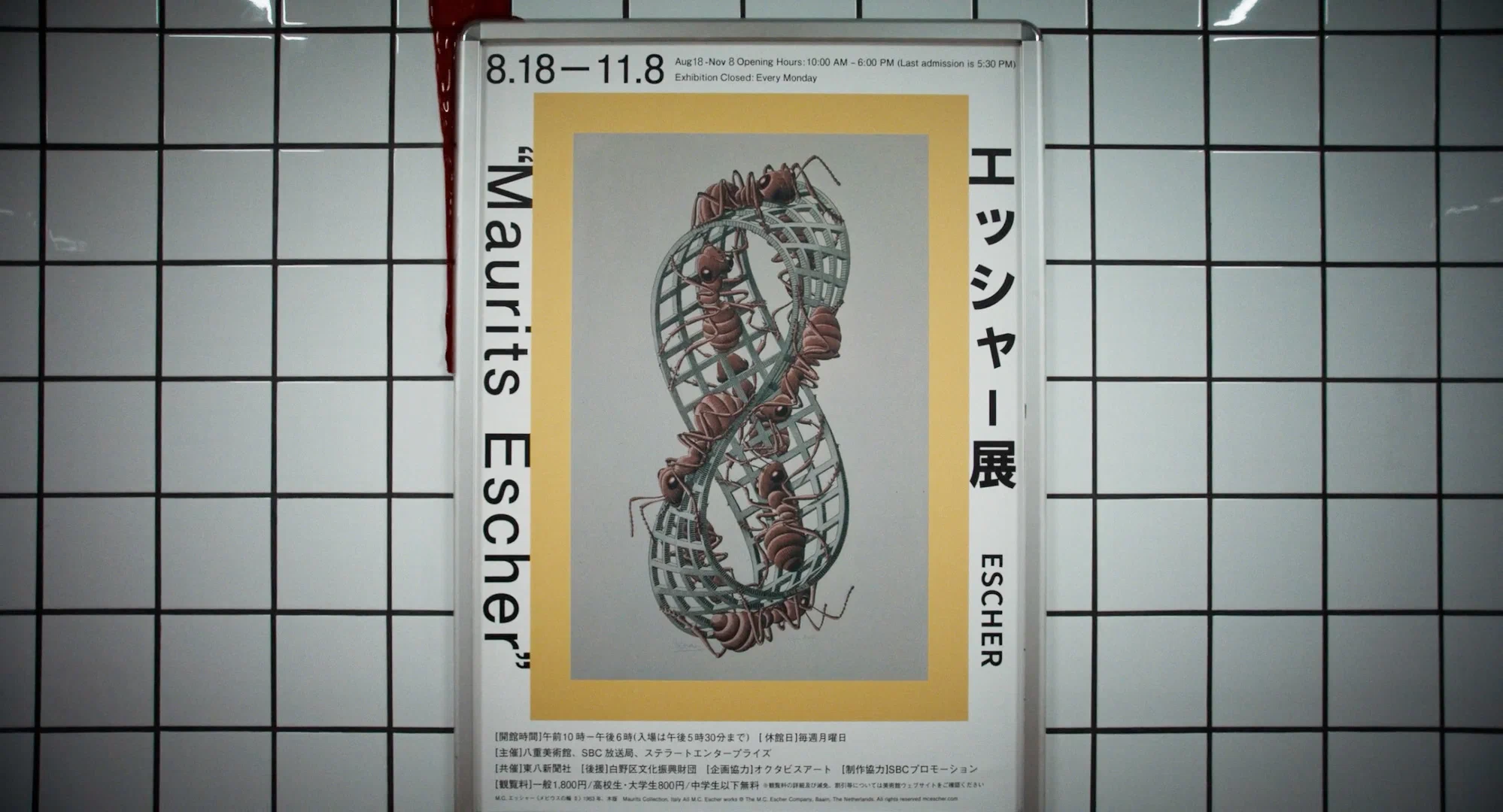

Кавамура поддерживает это чувство «действительности», постоянно вплетая в повествование приметы хорошо знакомого нам мира: появляющиеся на экране смартфона новости резонируют с реальными происшествиями; афиша выставки Маурица Эшера, висящая на стене в коридоре метрополитена, отсылает к настоящей выставке, которая проходила в Токио в 2024 году; аномалия в виде хаотично разбросанных по потолку светильников идентична художественной инсталляции на станции Киёсуми-Сиракава. Но дело не только в повторяющихся приметах реальности.

Читайте также: Подборка необычных экранизаций видеоигр

В замкнутом камерном пространстве токийского метро Кавамура изобличает ежедневные страхи и погрешности жителей современных мегаполисов. Репетативность жизни как истинный ад (изо дня в день повторяя одно и то же, не возникает ли мысли, что мы уже давно умерли), взаимозаменяемость каждого человека (на место одного «the walking man» обязательно придёт другой), регрессия чувственности и чувствительности. Может быть, поэтому вне рамок всяких идеологий проводником для главного героя становится именно что ребёнок. Дети привыкли просто искать отличия и не обременены постоянным воспроизведением новых смыслов, в то время как взрослые не обращают внимание на мелочи, смотрят на общую картину и зациклены на опыте прошлого. Выход (восемь — самое счастливое число в Японии) из лиминального пространства оказывается лишь один. И привести к нему может только полная свобода от ультимативных социальных установок. В которую, в некотором смысле, и погружает зрителей кинозал.