В российский прокат выходит «Тайна в её глазах» — триллер режиссёра Сэма Йейтса с Дейзи Ридли в главной роли. Вместо привычной интриги — структура брака как ролевой системы с чётко очерченными рамками. Как жанровая форма сочетается с повседневным материалом в супружеском триллере, рассказывает Мария Шиманская.

Аннетт (Дейзи Ридли) и Бен (Шазад Латиф) живут с двумя детьми в доме за городом. Она — бывшая сотрудница издательства, оставившая работу после рождения младшего ребёнка. Он — известный писатель в состоянии творческого застоя. Старшая дочь Матильда получает роль в независимом фильме, где её партнёршей становится известная актриса Алисия (Матильда Лутц). Бен начинает проявлять интерес к Алисии, и это вызывает всё больше подозрений у его жены.

Из простейшего конфликта о возможной супружеской измене режиссёр Сэм Йейтс строит цельный детективный триллер. И структура этого триллера основана не на привычном несовпадении между знанием зрителя и незнанием персонажа. Наоборот — в позиции незнания оказывается сам зритель, вычитывающий и сопоставляющий знаки. Фильм избегает однозначности в определении точки зрения: не всегда понятно, кто является субъектом наблюдения и чьими глазами показано происходящее.

Акцент на ненадёжности происходящего — приём рискованный, способный легко разрушить всю структуру. Кино по определению работает с изображением, воспринимаемым как подлинное. «Тайна в её глазах» предлагает не стилистические, но драматургически обоснованные причины смены статуса происходящего: например, психический срыв героини или фантазия её мужа-писателя. Фильм не выбирает ни одну, но допускает каждую как возможную версию.

Неопределённость статуса происходящего на экране при отсутствии стилистических маркеров — не сбой, а осознанный приём. И именно он задаёт точную и выверенную драматургию.

«Тайна в её глазах» устроена как постоянная игра между статусом субъекта и объекта — прежде всего для главной героини. Съёмочный процесс используется не просто как сюжет, но как способ репетиции и распределения ролей между персонажами. Каждый из них в рамках основного действия выбирает себе роль и разыгрывает её — или подчиняется «режиссуре» партнёра, диктующего правила поведения. В одной из сцен муж и жена обсуждают слитое в сеть видео актрисы: она произносит сочувственную фразу, которую позже он повторит самой актрисе — чтобы представить себя в выгодном свете.

Персонажи предстают здесь не живыми людьми, а образами, выстроенными под чьё-то восприятие. В первую очередь — под мужской взгляд, который фильм обыгрывает с долей иронии. Муж ведёт себя как идеальный партнёр перед объектом вожделения, с готовностью принимая каждый комплимент. Предполагаемая любовница дана как безупречный образ: известная актриса, сексуальная женщина, внимательная к ребёнку и поддерживающая мужчину. Жена оказывается между навязанной ролью — готовить ужин, заботиться, выглядеть женственно, не мешать — и собственными личными и профессиональными амбициями.

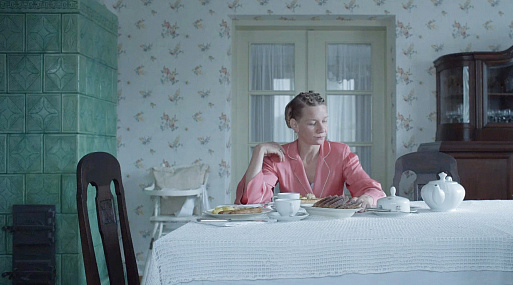

И пределом объективации в фильме становится даже не предполагаемая femme fatale, сексуальная актриса с её подчёркнутой женственностью, — а сама главная героиня. Её роль задана жёстче: персонаж Дейзи Ридли буквально помещается в рамки — дверные проёмы, зеркала, архитектурные перегородки. В диалоговых сценах второстепенные персонажи смотрят прямо в камеру, обращаясь к ней, — бывший коллега, сочувствующая знакомая, женщина-соперница. Она живёт как птичка в стеклянной клетке: в пространстве, заполненном рутинными обязанностями и непрекращающимся детским плачем.

Сложная структура здесь собирается из самого простого, обыденного материала. Брак выступает как пространство постоянной смены и подстраивания ролей. «Тайна в её глазах» становится триллером новой эпохи, точно балансируя между двумя противоположными классическими сюжетами: историей о роковой женщине — где соблазнительница становится угрозой для мужчины — и её обратной версией в стиле rape & revenge, где женщина выходит за пределы подчинения и возвращает себе контроль.

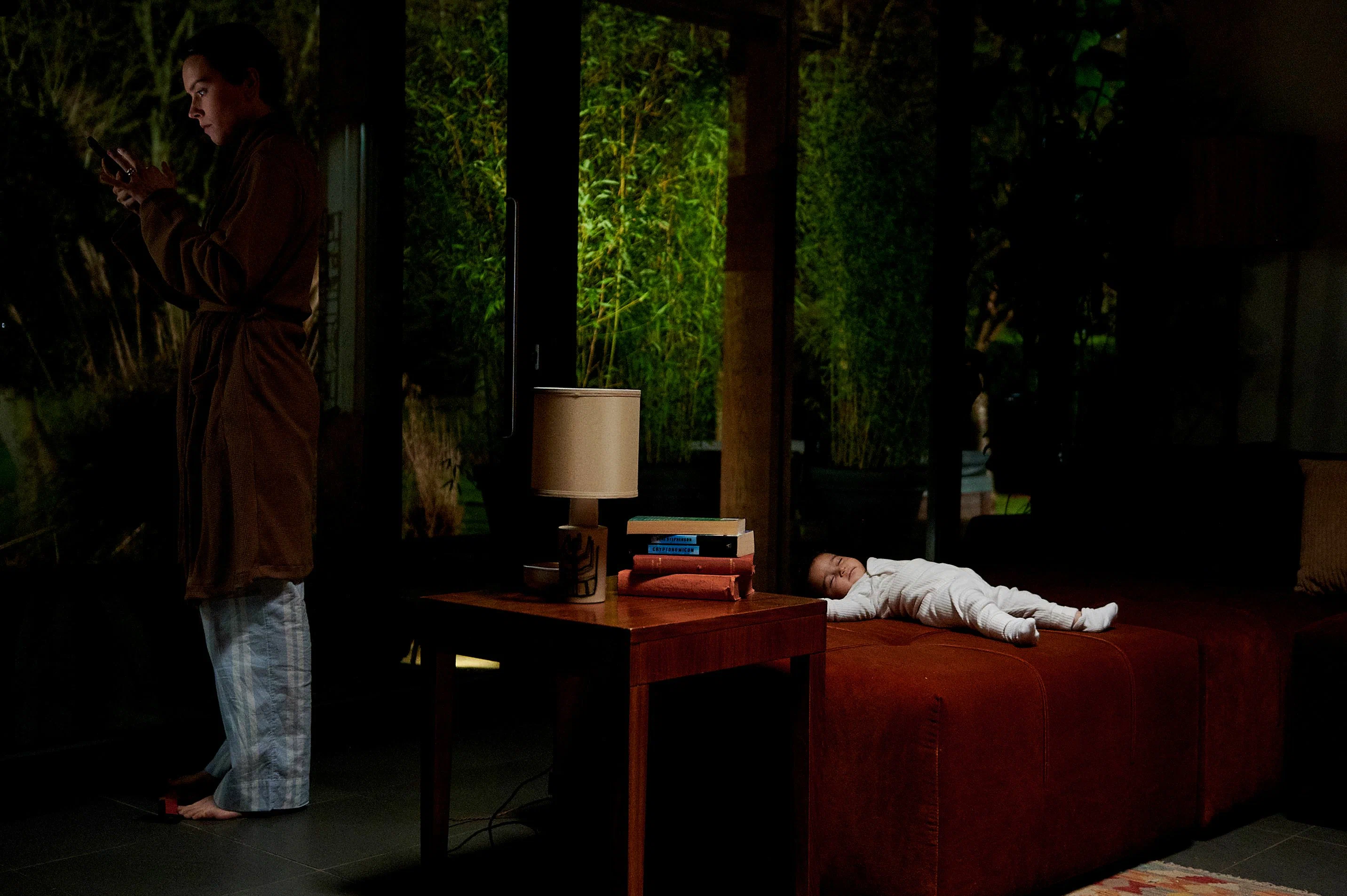

Триллер нового времени включает в себя вещи вполне обычные и повседневные, но рассматривает их в рамках строго выстроенной жанровой конструкции. Например, разговор о традиционных гендерных ролях в семье — в сцене, где во время ночного плача младенца героиня просыпается, а муж продолжает спать, демонстративно прикрывшись подушкой. Или фигуру главного героя как почти хрестоматийного набора red flags. И, пожалуй, самая точная работа — в том, как фильм обращается с темой послеродовой депрессии: она не указана напрямую, но превращена в цельный внутренний сюжет и точно воплощается в одном эпизоде. На длинном проезде камеры героиня выбегает из дома под крик младенца, до затихания звуков с видеоняни, замирает, а затем медленно возвращается назад. Все эти темы встроены в общую ткань фильма: они не проговариваются, но реализуются в отдельных сценах и деталях.

Нетипичный для триллера материал не конфликтует с жанром, а раскрывается через него: именно форма триллера становится способом рассмотреть семейную историю под другим ракурсом. После введения нового материала меняется и сама жанровая схема, в которой сдвигаются привычные границы.

И если в чём-то можно упрекнуть «Тайну в её глазах», так это в избыточной вычищенности самой структуры. В фильме нет ни одного лишнего кадра, детали или приёма — нет и ничего сверх этого. Сам по себе он напоминает дом главных героев: аккуратное, стерильное пространство, где даже беспорядок вроде разбросанных игрушек точно вписан в общую картину.

Всё кристально выверено и драматургически мотивировано. Отсутствие хаоса здесь принципиально — и в этом же заложено ограничение. Так, некоторые из потенциально значимых мотивов лишь намечаются, но не получают подробного воплощения. Сюжет съёмочного фильма мог бы быть соотнесён с основной историей, как и тема романа, который пишет не самый одарённый муж. А линия двойничества — выйти за пределы сюжета об измене и поставить вопрос о самой природе актёрской идентичности. Но фильм сознательно остаётся в пределах своей модели — выстроенной, строгой и завершённой.

Так «Тайна в её глазах» оказывается точно собранным триллером о супружеской жизни. Игра с принципом неопределённости продолжается до финала, в котором всё расставлено по своим местам. Ни одного лишнего жеста, ни одного случайного поворота — и ни одной попытки выйти за пределы схемы.