Один из лучших современных режиссёров наконец преподнёс нам рождественский подарок — мрачный, как нутро демона, ремейк великого «Носферату» Фридриха Вильгельма Мурнау. О том, насколько радикально Роберт Эггерс подошёл к сложнейшему материалу и как с ним совладал, рассказывает Георгий Пузырёв.

Роберт Эггерс посмотрел «Носферату», когда ему было девять, в 17 поставил его на школьной сцене в чёрно-белых декорациях, а спустя 25 лет, заручившись десятками студийных миллионов, наконец снял свою версию веймарского шедевра. Проект мечты, как известно, — для режиссёра вещь опасная. Ещё хуже, если речь про ремейк Мурнау. И хотя к своему четвёртому полнометражному фильму Эггерс приступал с завидным запасом зрительского доверия, многие всё равно заранее кривили нос и закатывали глаза: задача бессмысленная и самоубийственная, на святое зариться мог только Вернер Херцог, потому что он, во-первых, гений, во-вторых, немец, а в-третьих, «лучший враг» Клауса Кински — а вот относительно молодой американец с тремя фильмами и Биллом Скарсгардом в роли Орлока непременно сгорит в костре своих амбиций. Как оказалось, это они зря.

Если вдруг кто-то не знает или позабыл фабульную канву, обозначенную в «Дракуле» Брэма Стокера и с тех пор так или иначе воспроизведённую в немалом количестве фильмов на тему, в том числе и в первом «Носферату», то вот она. Молодой агент по недвижимости покидает дом и жену и отправляется в сторону Карпатских гор, чтобы продать тамошнему графу дом. В итоге местом его назначения оказывается затерянный в лесах вампирский замок, а покупателем является (сюрприз!) могущественный вампир. Воронка нечистого хаоса сначала засасывает самого маклера, затем его прекрасную жену, а в итоге и других невинных горожан.

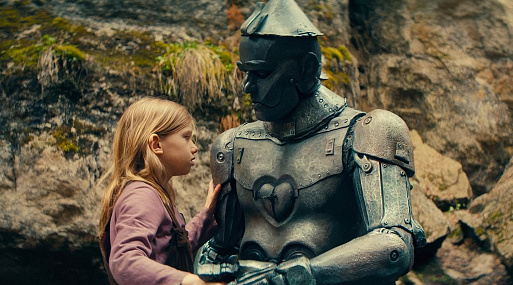

Благодаря выкристаллизованному методу и звериной хватке до разного рода одержимости, Эггерс отделил свой новый фильм от немого оригинала так же эффектно и беспрекословно, как в своё время Мурнау отделил тень Носферату от него самого. В итоге скептики и энтузиасты получили графа Орлока с усами и пенисом, а следовательно — самую свирепую сексопатологическую рождественскую сказку в мире.

Пару этих физических атрибутов, мгновенно ставших мемами, Эггерс использует как символы грубой телесности своего демона — в чём и кроется один из корней ревизионистского оммажа. На смену скрюченному вампиру-дистрофику с призрачной кожей и кошачьими зрачками пришёл большой злой колдун из «Андриеша» Базеляна и Параджанова, с ног до головы покрытый сочащимися гнойниками. Как восточноевропейский проводник экстремального некроэротизма, местный Носферату заставляет других героев вздувать вены, выворачивать суставы и перенапрягать жилы — кого от ужаса, кого от похоти. Да и сам он, впиваясь в грудную клетку бедного торгового агента Томаса, не может удержаться от недвусмысленно ритмичного прогибания поясницы.

Фильм начинается с воззвания к доброму ангелу: Эллен, жена Томаса, переживающая чёрную меланхолию и страдающая от ночных кошмаров, тихо просит о помощи. Но вместо светлого духа является чудовище. И если в пространстве сна юная жертва бьётся в конвульсиях от ужаса и боли, задыхаясь в лапах вампира, то в реальности это выливается в тихий стон удовольствия. Магистральную линию сюжета Эггерс обозначает в первую минуту фильма, не прикрываясь никакими подтекстами, — неудовлетворённая филистерским браком Эллен одержима демоном-любовником, и никто не в силах понять её и помочь. Ну, тема сексуального напряжения между молодожёнами и третьим лишним из Трансильвании, мягко говоря, ослепительно сияла и в романе Стокера, и в фильме Мурнау. Это, впрочем, всё равно не помешало некоторым очень смешно попенять Эггерсу на банальность и простоту трактовки классической истории. В случае с его «Носферату» дело не в содержательной новизне, так как он «всего лишь» доводит очевидные, хоть и скрытые смыслы до их экстремального предела, разрабатывая мотив романтического самопожертвования до уровня беспросветной трагедии плоти. Главное вопросительное слово здесь — «как», а не «что». В ином случае встал бы вопрос «зачем».

Эггерс верен своему видению кино — его интересует не знакомая всем фабула и даже не сюжет, а миф о Носферату, его связь с викторианским миропониманием, первобытными страхами и злом как таковым. В новой версии монстр — объект православной демонологии, быт современного среднего класса — лучшая почва для прорастания языческого кошмара, безумцы — носители Знания. Эггерс педантично и хладнокровно снимает о суевериях как об универсумах, все особенности которых должны восприниматься как данность и героями, и зрителями. Да и инструменты для разработки каждой из тем взяты из опробованного арсенала. Некоторые из них могут показаться самоповтором и мухлежом, но если пройти сквозь поверхностный порог личных предубеждений, то несложно увидеть обнажение приёма через его технически совершенное исполнение.

У Мурнау Носферату мог вторгаться в ткань кинополотна: ускорять себя, влияя на скорость смены кадров, и заливать участок леса перед своим замком призрачным сиянием негативного изображения. У Эггерса демон никуда не вторгается — он присутствует в фильме с первого кадра и манипулирует им точно так же, как и Томасом, который баловень злого провидения, и Эллен, которая объект желания. Это он субъект взгляда, это он управляет зрением, расширяя своё и сужая чужое, это он контролирует пространство, словно демон сонного паралича, отнимающий возможность у жертв эффективно в нём действовать. Примерно то же самое старый Томас Уэйк проворачивал с Эфраимом Уинслоу в «Маяке». Замок Орлока — это территория вязкого кошмара и зрительных лакун, а его владелец — излучатель чумы и слепоты. Любое пространство вокруг Носферату неизбежно погружается в неподконтрольный его жертвам хаос. Эта аура смерти как раз становится материалом, с которым работает Эггерс, периодически поворачивая камеру на 180 градусов и обратно, чтобы сопрячь в глазах того же Томаса реальный мир и страшный сон, которые на самом деле неразделимы. Короче говоря, экспрессионистская истина и максима, лежащая в основе романтического хоррора Мурнау, воспринимается и воплощается Эггерсом соответственно — как условие существования экранного мира. А то, что интенсивность губительного мракобесия при таком раскладе не знает никаких границ, — так уж ничего с этим не поделать.

…ровно до тех пор, пока на экране не появляется профессор фон Франц, он же Ван Хелсинг у Стокера, в исполнении Уиллема Дефо. Этот безумец и носитель Знания, как и полагается, принадлежит двум мирам одновременно, научному и эзотерическому (стежок между ними — восточная опиумная трубка). Он знает, что такое тьма в душе и каких чудовищ она порождает. Дефо, в свою очередь, прекрасно знает, что такое предельная выразительность актёрского присутствия, обусловленная мистической двойственностью персонажа, будь то морской дьявол-вахтовик, придворный шут-оракул или, как здесь, алхимик-эмпат. Более того, он прекрасно знает тайну и суть Носферату — потому что он был им в «Тени вампира». Всё это позволяет фон Францу понять Эллен, жертву викторианских предрассудков, по которым женские желания сродни самой гнусной дьявольщине, а также хоть как-то противостоять влиянию Орлока на пространство фильма, чтобы другие герои могли действовать. И если вампира может остановить только Эллен, то только фон Франц может найти разгадку, как это сделать.

Помните финальную битву в жерле активного вулкана из «Северянина», предыдущего фильма Эггерса, где два викинга, обуреваемые неутолимой жаждой мести, один — за отца, второй — за жену и ребёнка, со звериными криками резали друг друга на фоне бушующей геенны? Так вот, завершающая сцена «Носферату», а особенно последний кадр, достигают такого драматического и визуального накала, какого у этого автора ещё не было. Создать рождественский натюрморт из тел своих героев — серьёзный творческий поступок даже по меркам режиссёра, снарядившего самого узнаваемого вампира в кино усами и пенисом, так что упрекать его в следовании протоптанными тропами значит заниматься несуразицей. «Носферату» — не откровение (ни один ремейк по определению им быть не может), а «простое» напоминание, что вглядываться в зловещую языческую тьму с таким неистовством, чтобы затем с таким уважением её запечатлевать, кроме Эггерса, не умеет никто. И этого более чем достаточно.