В российский прокат выходит фильм Паял Кападиа, отмеченный на Каннском фестивале. О камерной империи чувств, поэзии цвета и нехватке художественных сцепок рассказывает Георгий Пузырёв.

«Всё, что нам кажется светом» — большое событие для индийского кинематографа, которое напомнило всем, что не одними сумасшедшими боевиками-мюзиклами тот един. Первый за 30 лет участник основного конкурса Каннского фестиваля (до этого в 1994 году там была «Приговорённая» Шаджи Н. Каруна) — и просто первый, удостоенный Гран-при. Оказалось, что и Мумбаи может стать материалом для городской симфонии, да к тому же настолько тихой, что на передний план выйдет одинокий голос человека. Такая новость сама по себе может впечатлить или хотя бы заинтересовать — жюри и критики вот впечатлились необычайно.

Прабха и Ану — две медсестры из мумбайской больницы, которые вместе делят квартиру. Одна постарше, другая помладше. Муж первой, который достался ей вслепую, давно уехал на заработки в Европу, и с каждым месяцем вестей от него становится всё меньше и меньше. Поэтому и внезапная посылка с рисоваркой, «сделанной в Германии», становится столь значимым событием. Прабха одинока, но вступить в новые отношения, ответив взаимностью хирургу из своей больницы, не может. Ану же, чьи глаза ещё подвижны и живы, тайно встречается с парнем-мусульманином, тем самым рискуя навлечь на себя всеобщее осуждение и родительское отречение. А ещё есть Парвати, давняя подруга Прабхи, которую застройщики выселяют из дома, где она прожила много лет. Устав от жёсткого давления городской среды, полной высоток и людского безразличия, та решает перебраться в отдалённую хижину, затерянную в живописных прибрежных джунглях.

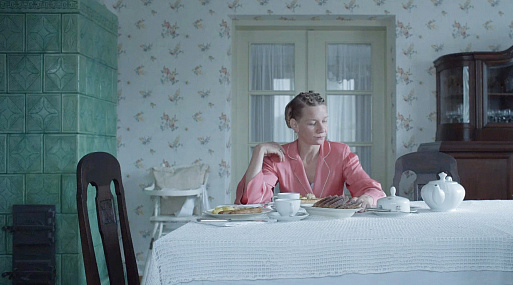

Паял Кападиа опирается на беспроигрышную формулу и помещает массив социального текста под тонкую плёнку поэтической формы, при этом режиссёрский взгляд сильнее всего прикован к возникающей на её поверхности интерференции. Давление общества, от которого женский голос затихает, а взгляд тускнеет, — менее значимая данность экранной реальности, чем, например, разнообразие синего цвета, расползающегося переливчатыми пятнами от предмета к предмету. Поэзия быта и каждодневного сопротивления сердца тут — единственное вместилище надежды. В любой иной ситуация тематически и визуально эта аура противопоставлялась бы внешнему пространству города, замусоренному, шумному, агрессивному. Но здесь Мумбаи вдруг предстаёт мегаполисом, который скрыт в полумраке и подёрнут влажным хейзом. Огни ламп в глухой темноте — зелёные, жёлтые, розовые — мерцают ореолом отчуждённости, по грани которого героини фильма бродят в поисках близости и душевного покоя.

Даже редко возникающая здесь толпа — часть укрытия. Ану и Шиаз встречаются в людных местах, но речь тайных любовников перекрывает все остальные звуки. Точно так же оранжевый текст их сообщений друг другу периодически всплывает на фоне города, возвышая интимные обращения над пространством и его устоями — впрочем, этот киноприём уже проходит по разряду очень слабых.

То, что многие обезоруженные критики назвали «душой» фильма, кроется в бережности подхода. Отдохновение глаз и ушей — вот чистое зрительское качество «Всего, что нам кажется светом». И всё, что касается этого аспекта, от цветовой драматургии и работы с материальными образами до тембра актёрских голосов, выполнено с живостью и знанием. Однако Кападиа, до этого работавшая только с документальным материалом, внезапно подчиняет визуальной слаженности интонацию и ритм фильма. Так что когда привычная сновидческая пелена рассеивается или, наоборот, сгущается снова, то проявляются досадные просчёты. Например, сцена, в которой Прабха и Парвати приходят на пустырь и бросают камни в баннер строительной компании: женщины словно перекочёвывают из студенческого фильма, в котором начинающий режиссёр безуспешно пытается нащупать комический нерв. А заключительная треть с её тропической пасторалью, магической пещерой и мистической фигурой спасённого утопленника при всей самостоятельной эффектности оказывается совершенно неподготовленной. И дело не в ослабленных связях внутри событийного ряда, а в их шаблонной умозрительности.

С одной стороны, есть город как социальный пресс, с другой — сельская местность как пространство единения душ. Здесь — квадратные электрические звёзды, а там — россыпь настоящих. Вот два общих места, драматургическое и образное, на которых стоит каркас фильма и все перипетии трёх героинь. При столь скудном количестве сюжета, даже спрятанного, цветовых переливов внутри созданной ауры оказывается недостаточно. Оптика документалиста капитулировала перед оптикой фотографа, увлёкшегося пиктореализмом, — и быт, и волшебство воспринимаются сквозь слипающиеся веки, а узор из отчаяния и надежды так и не виден.