Возможно, кто-то из вас с наступлением сезона отпусков (которого будто и нет) судорожно искал ответ на вопрос: какую визу делать, а главное — как? Картина Каутер Бен Ханьи предлагает неординарный вариант — набить себе шенгенскую визу на всю спину и стать арт-объектом, мировое турне обеспечено. Конечно, фильм «Человек, который продал свою кожу» вовсе не про коронавирус и принудительную вакцинацию. В работе критикуется привилегированное общество, одурманенное идеей «всё ради искусства». Ефим Гугнин рассказывает подробнее о картине и том, как Бен Ханья, желая выступить в роли справедливого критика, сама же вписала себя в список тех, кого критикует.

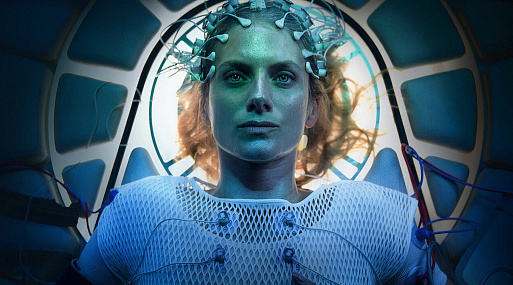

Сириец Сэм Али вынужден бежать в Ливан — всё из-за своих неаккуратных слов о «революции», которые кто-то записал на телефон в людной электричке. На родине остаётся его возлюбленная Абир, но и она пробудет в раздираемой войной Сирии недолго — воспользовавшись случаем, примет предложение руки и сердца от богатого воздыхателя и переедет с ним в Европу. Сэм же вслед за ней поехать не может, он беженец без визы и права на выезд, вынужденный довольствоваться разговорами с любимой по скайпу.

Всё изменится, когда он встретит Джеффри Годфроя, эпатажного и всемирно известного художника, который как раз задумал новый арт-проект. Тот предлагает Сэму сделку — на спине у беженца сделают огромную татуировку в виде шенгенской визы и будут показывать его в музеях в качестве инсталляции. Взамен он получит свободу перемещения и проценты с продаж собственного тела. Сэм, разумеется, соглашается.

Центральный концепт «Человека, который продал свою кожу» не полностью выдуманный. Он навеян реальным арт-проектом «Тим» бельгийского художника Вима Дельвуа, который в 2006 году нанёс сложную композицию из татуировок на спину некоему Тиму Штайнеру, а потом продал его спину коллекционеру за 150 миллионов евро. Режиссёрка Каутер Бен Ханья увидела эту живую инсталляцию в 2012 году в Лувре, примерно тогда же в её голове родился сюжет будущей картины — которая спустя 8 лет принесёт Тунису первую номинацию на «Оскар» за лучший международный фильм.

Многие детали в интерпретации истории сильно изменились. В реальности тот самый Тим — простой тату-мастер, а на спине у него Дельвуа изобразил вовсе не шенгенскую визу, а всего лишь компиляцию из популярных наколок: разного рода птиц, розы, летучих мышей и дальше по каталогу. Всё социальное в этом сюжете родилось именно благодаря авторской оптике человека, которого явно не очень интересует художественная ценность скандального арт-объекта. Бен Ханье важнее то, что для конкретного человека может значить подобный отказ от самости, бессмысленная жертва искусству ради шанса получить какие-то привилегии от мировой интеллектуальной элиты. Швейцарец Тим (заметьте, гражданин самой стабильной страны в мире) превращается в сирийца Сэма не столько, думается, из желания режиссёрки высказаться на актуальную тему проблем беженцев, сколько потому, что на его фоне ещё ярче выделяется конфликт беззащитного человека и бесчеловечного искусства.

Сделку Сэма и Годфроя она прямо рифмует с сюжетом «Фауста»: вот только местному дьяволу, как оказывается, не нужна человеческая душа — только голая спина. Бен Ханья вообще выносит современному искусству неутешительный диагноз. Ему, считает она, совсем не интересен человек. Поэтому Годфрой тут так расстраивается, когда на спине у экспоната выскакивает прыщ, эта природная шероховатость, которой не место в выхолощенных галереях. Свою мысль авторка доносит одним ярким образом — герои несколько раз видят в музее странное зеркало, в котором видно не лицо человека, смотрящего в него, а затылок, спину. Искусство, всегда работавшее как зеркало жизни, буквально отвернулось от людей.

И нет, это не какая-то излишне прямолинейная интерпретация фильма — просто он сам весьма недвусмысленно доносит свои мысли до зрителя. Например, тот же образ спины повторяется много раз: её, вместо своего лица, Сэм видит на афише инсталляции, её же фотографирует героиня Моники Беллуччи, когда герой просит запечатлеть его для мамы. Ну а ближе к финалу Джеффри Годфрой и вовсе открыто проговорит смысл, процитировав античный миф о Пигмалионе — скульпторе, который влюбился в свою статую и захотел сделать её живой. Только теперь, говорит художник, всё наоборот: живого Сэма ему лучше было бы сделать каменным.

Критика совриска в «Человеке, который продал свою кожу» очень дуболомна, банальна даже — но это можно оправдать тем, что Бен Ханья разговаривает на языке тех, над кем смеётся (или думает, что смеётся). В конце концов, ей-то, в отличие от критикуемых, интереснее всего человек: сомневающийся, турбулентный Сэм, для которого работа музейным экспонатом становится способом наконец разобраться в себе. Он терзается очень приземлёнными вопросами вроде того, имеет ли он вообще право возмущаться своим положением, когда его соотечественники умирают на войне? Стоит ли гордость тех денег, которые он посылает родственникам в Сирию? Когда к нему приходит общество по защите беженцев с речами об эксплуатации, он посылает их куда подальше. Могу, говорит, продаваться кому хочу — если у него и остались какие-то гражданские права, то вот одно из них.

Каутер Бен Ханья создаёт убедительный портрет человека, столкнувшегося с превосходящими его понимание силами — и будь «Человек, который продал свою кожу» просто таким неординарным character study, на этом можно было бы и закончить. Но как только фильм отходит от личного к глобальному, появляются неудобные вопросы. Ведь выходит, что работа Бен Ханьи делает ровно то же, за что она критикует лощёный совриск: берёт реальную проблему (в данном случае сирийских беженцев) и превращает её в аккуратно выстроенное шоу, укладывает в удобный формат академической драмы со слащавым и совсем уж не вписывающимся в пафос картины хеппи-эндом. Режиссёрка откровенно издевается над европейцами, для которых проблемы третьего мира — лишь повод для очередного арт-объекта, а сама номинируется на «Оскар», главную премию кинематографической элиты. В этом есть злая ирония: «Человек, который продал свою кожу» самим своим существованием против воли подтверждает собственную мысль. Страдания — это товар. Искусство — пустота.