В Каннах состоялась одна из самых ожидаемых премьер конкурса — «Альфа» Жюлии Дюкурно, авторки «Титана» и лауреатки «Золотой пальмовой ветви». О том, как Дюкурно удаётся работать с реальностью, не прячась за аллегории и метафоры, рассказывает Вероника Хлебникова.

В своём третьем фильме Жюлия Дюкорно отступает от телесности. «Альфа» заставляет забыть о мучениях тела, хотя речь идёт о новой чуме и о вирусе, о телесной трансформации и о проколотой коже, о чёрных дырах на руке, которые соединяет одной линией маленькая берберская девочка Альфа. «Хочешь узнать секрет?» — спрашивает её дядя Амин, перед тем как отъехать в беспамятный трип. Под текучую холодную лаву звука Portishead его ладонь разжимается, и начинается трип божьей коровки с пальца на палец Альфы. Это лишь одно из многих исчезнувших воспоминаний, которые будут проявляться, как под магниевой вспышкой, которых будет всё больше, которые перемешаются с реальностью, — проникающие друг в друга пласты памяти, времени, возраста.

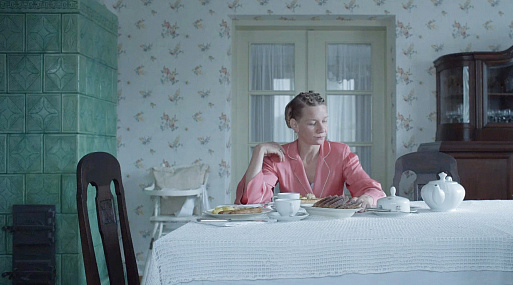

В этом фильме мы увидим, наконец, умение Дюкурно работать с реальностью, не прячась за ужасающие аллегории и метафоры. Соберётся за большим столом большая семья, смешаются языки и шутки, исчезнет работа камеры, и останутся голое присутствие, естественные перемещения и взгляды, как у Абделатифа Кешиша в «Кускусе и барабульке», как у Ларса фон Триера в сцене свадьбы из «Рассекая волны», как у Кристи Пую в «Сьераневаде». Зазвучит самая известная европейская классика над этим восточным столом, табором ассимилировавшихся в Европе нескольких поколений — приём, который великолепно удался Леонор Серай, озвучившей легчайшим барочным клавесином сцены из жизни африканской иммигрантки и её сыновей в прекраснейшем фильме каннского конкурса 2022 года «Мать и сын».

Школьницы терроризируют Альфу, боясь заражения, и бассейн пустеет в грандиозной сцене, где Альфа истекает кровью, и красная вода смешивается с синевой мгновенно опустевшего бассейна.

Если не телесные пытки и метаморфозы, то что же ещё может увлечь воображение автора, специалистки по боди-хоррору, что ещё может так волновать и пугать в её фильме. «Альфа» посвящена не знающему препятствий, безудержному наваждению любви — её безумию, которое больше тревоги, которое двигает камни и горы. Мать Альфы, её играет бесподобная Голшифте Фарахани, — доктор, человек рационального склада, отрицающая предрассудки тайных берберских верований и ритуалов, которым предана её старуха-мать.

Она слетает с катушек, когда возникает подозрение, что Альфу заразили вирусом. Заболевшие люди превращаются в собственные надгробия, они становятся мрамором. Её мука и пытка — бесконечная любовь к брату Амину, которому уже невозможно помочь, и сводящий с ума страх за дочь. Амин, сыгранный феерическим Тахаром Рахимом, — сплошная судорога, комок сведённых мышц и танцующих независимо от тела костей. Аллегория, которую Дюкурно находит для паранойи, порождённой СПИДом, для самой чумы, поражающей инфицированных, зависимых, — и есть гладкий с прожилками мрамор.

Персонаж Фарахани абсолютно беззащитна перед своей мучительной, стирающей рассудок любовью к близким, перед гложущей виной, невозможностью отпустить, позволить умереть, расстаться навсегда. Она готова слиться с бурей красного песка, но удержать, ухватить рассыпающуюся терракотовую пыль ещё ни у кого не получалось.

В одном из лучших фильмов нынешнего Каннского фестиваля, показанном в «Особом взгляде», — «Неизвестный мастер Большой Арки» — владелец мраморной каменоломни в Карраре рассказывает архитектору, что Микеланджело не придумывал свою «Пьету» — скорбящую Мать, удерживающую на коленях мертвого Сына, а взял её очертания у абриса гор над каррарскими карьерами.

Дюкурно, кажется, ничего не придумывает. Она впервые пробует работать с реальностью, снимает свой скорбный апокалипсис, свою «Пьету» с натуры. Её титановый панцирь раскалывается так же, как идёт трещинами запекшаяся корка земли на титрах, и из него показывается уязвимая, не защищённая оптикой и иллюзиями суть. Эта суть — как античные мраморы Эллады, как море и Гомер у Мандельштама. Всё движется любовью. Альфа испытывает на себе вес этой любви, идущей дальше смерти: мать возьмёт каплю её крови, чтобы заразиться самой и разделить участь дочери. Амин, которого она не отпускает, обрекая на муки, испытывает груз этой невыносимой любви, готовой отбросить всё, что знаешь, всё, что делаешь, саму цивилизацию и поверить в берберский красный ветер одержимости, во что угодно, лишь бы продлить то, без чего жизни нет. Лишь бы сохранить мрамор тёплым.