С 17 по 25 октября в Петербурге пройдёт 35-й международный фестиваль «Послание к человеку». На открытии смотра состоится российская премьера документальной работы Вернера Херцога «Слоны-призраки» из внеконкурсной программы Венецианского фестиваля этого года. На закрытии покажут «Сират» Оливера Лаше из конкурса Канн. Программа, как всегда, огромная и разнообразная: документальные и игровые, короткометражные и полнометражные, экспериментальные и зрительские фильмы. Помимо Международного и Национального конкурсов, в спецпрограмме «Десять: Гран-при разных лет» покажут победителей смотров разных лет, в секции «Ар-деко: искусство быть громким» празднуют столетие важного художественного стиля, «Промежуток. Кинокультура Петербурга 1990-х» продемонстрирует забытые шедевры о городе на Неве. Глаза разбегаются.

Максим Ершов выбирает 10 достойнейших фильмов, которые не стоит пропускать на «Послании к человеку», а лучше найти время и на другие премьеры.

«Крёстная»

реж. Маржена Сова / Бельгия, Франция / 2024 / Международный конкурс

Живущая уже больше 20 лет во Франции Маржена Сова то и дело вспоминает о родине. В Польше постановщица регулярно навещает тётю и крёстную Нюшку — с виду простую сельскую женщину, которая всю жизнь провела в одной деревне. Раньше заботиться приходилось о коровах и свиньях, теперь только о курах и детях, да и за садом нужен ежедневный уход. Вместе с Нюшкой под одной крышей живут муж Адам, внучка Ася и три правнучки. Всё хозяйство держится на пенсионерке. Документалистка расспрашивает тётю о долгой жизни в польской глубинке и даже везёт пожилую даму в отель на спа-процедуры.

Маржена Сова — художница, карикатуристка и комиксистка. Для автора «Крёстная» стала режиссёрским дебютом. Сова признаётся в кадре, что является полной противоположностью тёти и всю жизнь Нюшка была для неё ролевой моделью, Чудо-женщиной, у которой хватает энергии и сил трудиться круглые сутки, всем помогать и не жаловаться на судьбу. Постановщица снимала героиню на протяжении шести лет. За это время у документалистки умерла мама, так что никого ближе крёстной не осталось. Сова расспрашивает Нюшку, и выросшая и воспитанная под гнётом патриархата селянка делает сразу несколько шокирующих признаний. Например, что никогда не любила. «Крёстная» отчасти напоминает «Жизнь Чака» Майка Флэнагана и доказывает, что жизнь самого обычного человека — целая вселенная. На примере Нюшки легко проследить судьбы тысяч женщин её поколения, которые не привыкли рефлексировать и вообще думать о себе.

«Гражданин заключённый»

реж. Хесам Эслами / Иран / 2025 / Международный конкурс

В последние годы в Иране многих осуждённых не отправляют в тюрьму, а отпускают под домашний арест, но с электронным браслетом на лодыжке. В 2019 году в Тегеране открылся первый центр мониторинга, который позволяет следить за всеми людьми с трекерами. Осуждённый не может покидать отведённую ему зону, то есть уходить на несколько километров от дома без оповещения властей. Сотрудники центра мониторинга наблюдают за каждым шагом граждан и звонят им в случае нарушения правил. Программы на компьютерах у стражей порядка допотопные, но действенные.

Иранский режиссёр Хесам Эслами уже несколько лет снимает кино о правонарушителях, в том числе несовершеннолетних, и подчас абсурдных социальных порядках. Премьера «Гражданина заключённого» прошла на Берлинале. Мы часто слышим о цифровом концлагере и тотальной государственной слежке с помощью современных технологий, но нечасто видим, как всё это реализуется на практике. Эслами смещает фокус с осуждённых на надзирателей, на винтики безжалостной, но нехитро устроенной системы. Каждый день приходится повторять правила, в том числе необходимость заматывать браслет в полиэтилен, когда принимаешь душ. «Гражданин заключённый» показывает мир победившего тотального цифрового контроля, Большой брат уже здесь и совсем близко. Теперь тюрьма — это не отдельное здание, а целый город, все места, куда добирается всевидящее око видеокамер.

Читайте также: К юбилею Джафара Панахи

«Имаго»

реж. Дени Умар Пицаев / Бельгия, Франция / 2025 / «Панорама.doc»

Режиссёр Дени Умар Пицаев уже несколько лет живёт в Бельгии, но и про родную Чечню не забывает. Многие близкие у автора по-прежнему в России. Как уверены родственники, Пицаеву давно пора жениться и построить дом. Заботливая мама покупает сыну небольшой участок земли в Панкисском ущелье, в Грузии, но всего в нескольких километрах от Чечни. Россию с соседней страной разделяют горы. Чеченское меньшинство традиционно жило в этих краях, так что здесь прекрасно говорят на нескольких языках. Пицаев бродит по родному селу, мило общается с соседями, показывает всем планировку будущего дома и представляет себя на новом месте.

Пицаев не первый раз рассуждает о корнях и идентичности. Прежде в форме автофикшена был снят короткий метр «В поисках Дени». Премьера дебютного полнометражного фильма автора «Имаго» прошла в «Неделе критики» Канн этого года. На первый взгляд картина кажется безоблачной, а конфликты обозначены пунктиром. Однако с каждой минутой напряжение потихоньку нарастает. Пицаев слышит удивительный разговор немолодых чеченских женщин о свободе и гендерном неравенстве, рассуждает с матерью о будущем и ожиданиях других, но наивысшей точки фильм достигает ближе к финалу, когда постановщик встречается с приехавшим из Москвы отцом. Папа исчез из жизни сына во времена Чеченских войн и не искал общения. Выяснение отношений обнажает и конфликт поколений, и даже столкновение западной и восточной культур.

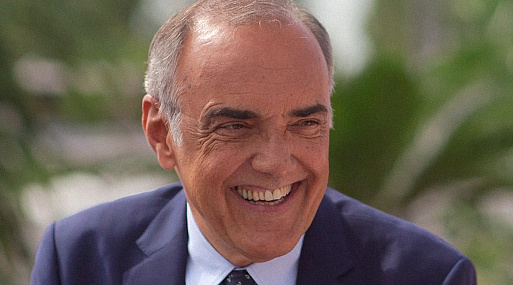

«Люмьеры! Путешествие продолжается»

реж. Тьерри Фремо / Франция / 2024 / «Панорама.doc»

Братья Луи и Огюст Люмьеры были не просто инженерами и изобретателями синематографа, с помощью которого можно было проецировать изображение на большой экран. Французы были настоящими новаторами и придумали язык и несколько жанров молодого искусства. Достаточно только взглянуть на пару десятков работ братьев, а каждая длится ровно 50 секунд, и послушать эксперта, знатока кинематографа конца XIX века Тьерри Фремо, который бережно покадрово разбирает короткие метры Луи и Огюста.

Фремо — директор не только Каннского фестиваля, но и Института Люмьеров в Лионе. В 2016 году француз дебютировал как режиссёр документальной картины «Люмьеры!», в которой и прослеживал творческий путь знаменитых братьев, и с примерами доказывал гениальность режиссёров, стоявших у истоков кино. «Люмьеры! Путешествие продолжается» предлагает взглянуть на ещё несколько отреставрированных короткометражных работ Люмьеров, которые прежде оставались в тени более известных «Прибытия поезда» или «Политого поливальщика». Энтузиазм Фремо заражает, а неигровая дилогия позволяет под новым углом взглянуть на историю любимого искусства.

«Однажды в Ленинграде»

реж. Михаил Архипов / Россия / 2025 / Национальный конкурс

Павел Клушанцев известен как автор революционных фантастических фильмов «Дорога к звёздам», «Планета бурь» и «Луна». Советский режиссёр создавал научно-популярное кино благодаря картонным и глиняным макетам, металлическим конструкциям и даже желе. Никогда прежде хенд-мейд-кино не выглядело столь завораживающе. Фильм Михаила Архипова, выпускника режиссёрской мастерской киноведа и постановщика Олега Ковалова, позволяет отследить биографию Клушанцева с ранних лет до выхода на пенсию. Будущий большой автор почти случайно поступил в Ленинградский фото-кинотехникум, работал несколько лет оператором, а потом прочно осел на студии «Леннаучфильм», где и создал все свои шедевры.

«Однажды в Ленинграде» устроен бесхитростно, но даёт возможность вписать Клушанцева в контекст развития кино в СССР и эволюции общественной жизни страны. Актёр Валентин Морозов бархатным голосом зачитывает записи из дневника режиссёра, который успел повидать две революции, Гражданскую войну и блокаду, но остаться большим мечтателем, который смотрит наверх и видит бескрайний потенциал для творчества. Параллельно на экране показывают личные фотографии режиссёра или фрагменты картин автора. Ранее в этом году на ММКФ состоялась премьера игрового фильма Архипова «Планета», тоже о Клушанцеве, пусть у героя и другая фамилия, с Сергеем Гилёвым в главной роли. Сценарий «Однажды в Ленинграде» написала документалистка Ксения Охапкина, автор обласканной критиками и призами международных фестивалей картины о городе Апатиты «Бессмертный».

«Стол»

реж. Иван Власов / Россия / 2025 / Национальный конкурс

Героями документальных фильмов часто становятся не только люди, но и места. Например, магазин, мэрия или суд. Американский документалист Фредерик Вайсман часто исследует функционирование институций. А чем плох стол для игры в настольный теннис в парке в Кисловодске неподалёку от пляжа? Объект неподвижный, зато вокруг него жизнь кипит. У стола целуются, обнимаются, празднуют Новый год, говорят по телефону и жалуются на бывшую жену, на нём сидят и лежат, на него прыгают. Бетонную конструкцию с сеткой могли бы утащить на дачу, но, к счастью, сдвинуть махину почти нереально. Правда, судьба стола всё равно трагическая.

Картину о маленьком незаметном герое Кисловодска снял Иван Власов, выпускник мастерской Сергея Мирошниченко во ВГИКе. Предыдущая работа документалиста «У ветра нет хвоста» победила в прошлом году в Национальном конкурсе «Послания к человеку», а в этом взяла главный приз в неигровой секции «Одной шестой» в Екатеринбурге. «Стол» — кино концептуальное и неожиданно бодрое. Зрителей ждёт множество неординарных применений недвижимого объекта. Статичная камера беспристрастна, ракурс неизменен, как и положение предмета. Стол стоял в парке, размышляя о бытии.

«Новая волна»

реж. Ричард Линклейтер / Франция, США / 2025 / программа «Двойные вершины»

Париж, 1959 год. Пока друзья и коллеги по Cahiers du cinéma уже успели снять минимум по фильму, Жан-Люк Годар (Гийом Марбек), который сам считает себя гением, только подумывает о дебюте. Пожалуй, последней каплей становится фурор «Четырёхсот ударов» Франсуа Трюффо (Адриен Руйар) в Каннах, больше сил смотреть на успехи коллег нет. Годару удаётся уговорить продюсера Жоржа де Борегара (Брюно Дрейфюрст) дать немного денег на фильм по мотивам криминальной хроники. На главные роли режиссёр зовёт своего приятеля Жан-Поля Бельмондо (Обри Дюллен) и недавно перебравшуюся во Францию американскую звезду Джин Сиберг (Зои Дойч). И продюсер, и актриса в шоке от методов работы Годара. Фильм нужно сделать за 20 дней, а постановщик пишет сценарий каждое утро и понятия не имеет, куда придёт кино. Пожалуй, только Годар рассчитывал получить на выходе шедевр.

За год Ричард Линклейтер успел показать зрителям два фильма. В конкурсе Берлинале была представлена «Голубая луна», в Каннах — «Новая волна». Первый франкоязычный фильм Линклейтера — большое любовное послание не только к «На последнем дыхании», но и ко всему кинематографу. Причём лёгкая и остроумная картина будет понятна не только синефилам, но и всем романтикам-творцам, которые боятся сделать первый шаг и заявить о себе. У Линклейтера получается не нудная реконструкция событий, где необходимо знать в лицо каждого персонажа, а попытка уловить свободный парижский дух, из которого родились десятки мировых киношедевров. И порой кино получается не благодаря, а вопреки. Главное — не бояться.

Читайте также: Рецензия Антона Фомочкина на «Новую волну»

«Хлебный день»

реж. Сергей Дворцевой / Россия / 1998 / программа «Десять. Гран-при разных лет»

Посёлок № 3 станции Жихарево расположен в 80 км от Петербурга. Жизнь здесь едва теплится. Большинство домов заколочено досками, только ветер гуляет. Свой век здесь доживает пара десятков стариков. Умрут пенсионеры — больше тут уже никого не будет. Раз в неделю на станцию прибывает поезд. Машинист отцепляет вагон с хлебом, а жители посёлка толкают его по ржавым рельсам несколько километров. В населённом пункте товар разгружают, а через несколько часов вагон толкают обратно.

«Хлебный день» — один из великих российских документальных фильмов 1990-х. В 1998-м картина победила на «Послании к человеку», а также на престижных фестивалях неигрового кино в Ньоне и Лейпциге. Толкающие зимой вагон с хлебом старики в тулупах и платках — образ, который не забыть никогда. С одной стороны, фильм является социальным высказыванием об умирании русских деревень. С другой, это большая наполненная метафорами притча, заставляющая вспомнить миф о Сизифе и грузе страданий, печали и опыта, который всегда с нами. Но сегодня «Хлебный день» видится чистой поэзией русской жизни: сельпо, козы, щенки, беззубые старики в одном шаге от смерти.

«Мэтт и Мара»

реж. Казик Радвански / Канада / 2024 / программа «Новые голоса»

Университетская преподавательница из Торонто Мара (Дераг Кэмпбелл) грустит в декрете, поскольку теперь нет отдушины в работе. Брак с музыкантом Самиром (Мунир Аль-Шами) трудно назвать лёгким. Тут в город возвращается друг детства Мэтт (Мэтт Джонсон), с которым Мара не виделась сотню лет.

Премьера инди-драмы о зарождении любви и неловкостях после долгой разлуки прошла в программе Encounters на Берлинале в прошлом году. В главных ролях звезда североамериканского авторского кино Дераг Кэмпбелл («Самокритика буржуазного пса» и «Вечерняя песня (для трёх голосов)») и Мэтт Джонсон, режиссёр фильмов «Кто убил Blackberry» и «Операция “Лавина”». Казик Радвански вслед за Джоном Кассаветисом и Майком Ли уверен, что кино должно рождаться прямо на съёмочной площадке, поэтому диалоги в его фильмах в основном импровизационные. Фильм состоит из нескольких встреч двух главных героев. Мэтт и Мара на первый взгляд кажутся вполне состоявшимися и успешными, однако в глубине души оба одиноки и не до конца поняты. Два мастера владения словом так и не научились коммуницировать с окружающими и выглядят белыми воронами. Но в них ли вина или же социум сошёл с ума? Язык становится непосредственным участником событий, не просто формой для передачи мыслей, а знаком душевного единения.

«Обводный канал»

реж. Алексей Учитель / СССР / 1990 / программа «Промежуток: кинокультура Петербурга 1990-х»

Обводный канал — самый крупный канал Петербурга, артерия на юге Петербурга. Берёт начало от Невы и доходит до Екатерингофки. Застройка канала началась в начале XIX века, тогда это была ещё и граница города. Вдоль канала располагались разнообразные фабрики, контингент вокруг Обводного был соответствующий, в лучшем случае рабочий класс. Правда, и в перестроечные времена ничего не изменилось: на берегах канала находятся три сумасшедших дома, три дома культуры, духовная академия, военкомат и пивная. Режиссёр Алексей Учитель фиксирует первомайский концерт в психбольнице, прогулки хромого поэта Виктора Кривулина, весенний призыв и спектакль авангардного театра «Дерево».

«Обводный канал» традиционно остаётся в тени «Рока» и «Последнего героя» — двух ранних музыкальных доков Учителя. Однако яркую симфонию голосов городских сумасшедших и людей искусства, которых так и тянет в инфернальный район, где можно горланить и пить пиво до утра, пропускать точно не стоит. Это удивительный срез неустроенной, но невероятно свободной эпохи, когда нет никаких законов и правил. Сегодня подобное кино представить невозможно. Жить стало комфортнее, жить стало скучнее.