Тема искусственного интеллекта давно осела в поп-культуре. «Я, робот», «Терминатор» или видеоигры, такие как Detroit: Become Human, когда-то заставляли задуматься о возможностях ИИ, его влиянии на социум и культуру. А теперь мы лично переживаем серьёзный экономический и социальный сдвиг: корпорации и частный бизнес вовсю заменяют сотрудников на дешёвые искусственные интеллекты, грань между реальными изображениями и голосами истончилась из-за дипфейков. Теперь работники киноиндустрии уже не метафорически осмысляют отношения человека и технологий, а выходят на улицы с протестами против использования сгенерированных лиц, голосов и сцен в кино.

Но что, если уже сейчас сценарии и визуальные эффекты создаёт именно ИИ? Рассказываем об использовании нейросетей в кинематографе и его влиянии на индустрию вместе с Дианой Рукосуевой.

Как нейросети появились в кинопроизводстве

Грубо говоря, искусственный интеллект — алгоритмическая система, способная анализировать данные и обучаться на их основе, выполнять задачи, имитируя мышление человека. Технология, какой она предстаёт сегодня, разрабатывалась долгие десятилетия. Первый прототип ИИ представили в далёком 1956 году: на Дартмутском семинаре Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон показали работу программы Logic Theorist, решающую математические задачи не хуже учёного-математика.

Вплоть до начала 1970-х спецэффекты в кино были рукодельными и нередко кустарными. При создании фантастических образов и экшен-сцен в основном использовались грим, миниатюры городов, изобретательные костюмы и монтажные приёмы. К примеру, дракон Фалькор из «Бесконечной истории» 1984 года — 15-метровая кукла-аниматроник, управляемая из закулисья.

Использовать возможности «умной машины» стало реально с появлением компьютерной графики и ранних методов автоматизации. Так, например, в «Троне» (1982) или в «Терминаторе 2: Судный день» (1991) эффекты создавались с помощью простых алгоритмов. Ключевым пропагандистом нарисованных спецэффектов стал Джордж Лукас, основавший компанию Industrial Light & Magic, которая создавала спецэффекты для десятка фильмов: от «Звёздных войн» до «Мумии» и «Пиратов Карибского моря». Благодаря восстановлению студийной системы в 1980-е, росту блокбастеров и популяризации научной фантастики, к началу миллениума спецэффекты стали в кино общим местом. В частности, благодаря развитию технологии CGI (дословно — «изображения, сгенерированные компьютером»). Новаторская «Матрица» (1999) поражала детализацией и реалистичным изображением будущего, а «История игрушек» (1995) стала первым полнометражным мультфильмом, полностью сделанным с помощью компьютерной графики, доказав возможности компьютерной анимации в создании убедительных героев и реалистичных движений.

Читайте также: Как «Призрак в доспехах» повлиял на кино и на мир

В период 2000–2010-х годов появляются инструменты на основе ИИ, анализирующие отснятые кадры и предлагающие варианты монтажа. Например, Adobe Premiere Pro и DaVinci Resolve одними из первых стали использовать искусственный интеллект для автоматизации повторяющихся задач, коррекции цвета и звука. Сегодня умные программы позволяют омолаживать актёров в кадре, например Роберта Де Ниро в «Ирландце», или возвращать на экраны умерших людей, как поступили с Полом Уокером в «Форсаже 7», с Кэрри Фишер в «Звёздных войнах: Восхождение Скайуокера» и с Питером Кушингом в «Изгое-один: Звёздные войны. Истории».

Первые ИИ-фильмы

Недолго оставалось ждать до первых лент, произведённых нейросетью. В 2016-м в рамках эксперимента режиссёра Оскара Шарпа и специалиста по части использования ИИ Росса Гудвина искусственный интеллект Benjamin написал первый полноценный сценарий. Получился запутанный и сюрреалистичный фильм Sunspring, чьи несвязный сюжет и странная образность основаны на просмотренных нейросетью хитах фантастики — «Матрице» и «Звёздном пути». Неудивительно, что нелогичный Sunspring не стал новым словом в кино, тем не менее лента продемонстрировала растущие возможности ИИ. И тут уже справедливо назревает вопрос: «Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?»

Читайте также: Чем интересно аниме в жанре киберпанк

В 2018 году Benjamin выпустила корометражку Zone Out, самостоятельно придумала историю, диалоги, выбрала сцены, кадры, актёров, озвучила персонажей, создала музыку и, конечно же, всё смонтировала. По сюжету учёный пытается остановить распространение вируса, который меняет лица людей (иронично, учитывая контекст использования ИИ), однако расшифровать содержание картины не так-то просто: главное — на второй минуте не упустить газетный заголовок, объясняющий действие. Хвалить визуальную сторону фильма тоже не за что. У актёров «плывут» лица, а у героини то появляются, то исчезают усы.

В 2025 году презентовали первый полнометражный ИИ-фильм. 6 июня на фестивале Neuro Masters презентовали эпос «Чингис-хан», основанный на поэме Виктора Слипенчука. И на этот раз лента не претендует на художественную ценность: действие периодически застывает или повторяется, герои забывают моргать либо сливаются в одно целое.

Так как же относиться к влиянию ИИ на кинематограф?

Нейросети всё ещё не могут самостоятельно создавать свои фильмы, аккредитоваться на кинофестивали или конкурировать с высокобюджетными голливудскими блокбастерами. При творчестве они опираются не на свободный поток мысли, а на широкую систему референсов, поэтому ничего нового или уникального не создают и требуют участия наблюдателя. Нейросети чаще используются современными художниками как любопытный инструмент, а в кино применяются для автоматизации процессов и облегчения изнурительной работы команды постпродакшена. Тем не менее выдыхать не стоит — у ИИ действительно есть потенциал завоевать если не мир, то киноиндустрию.

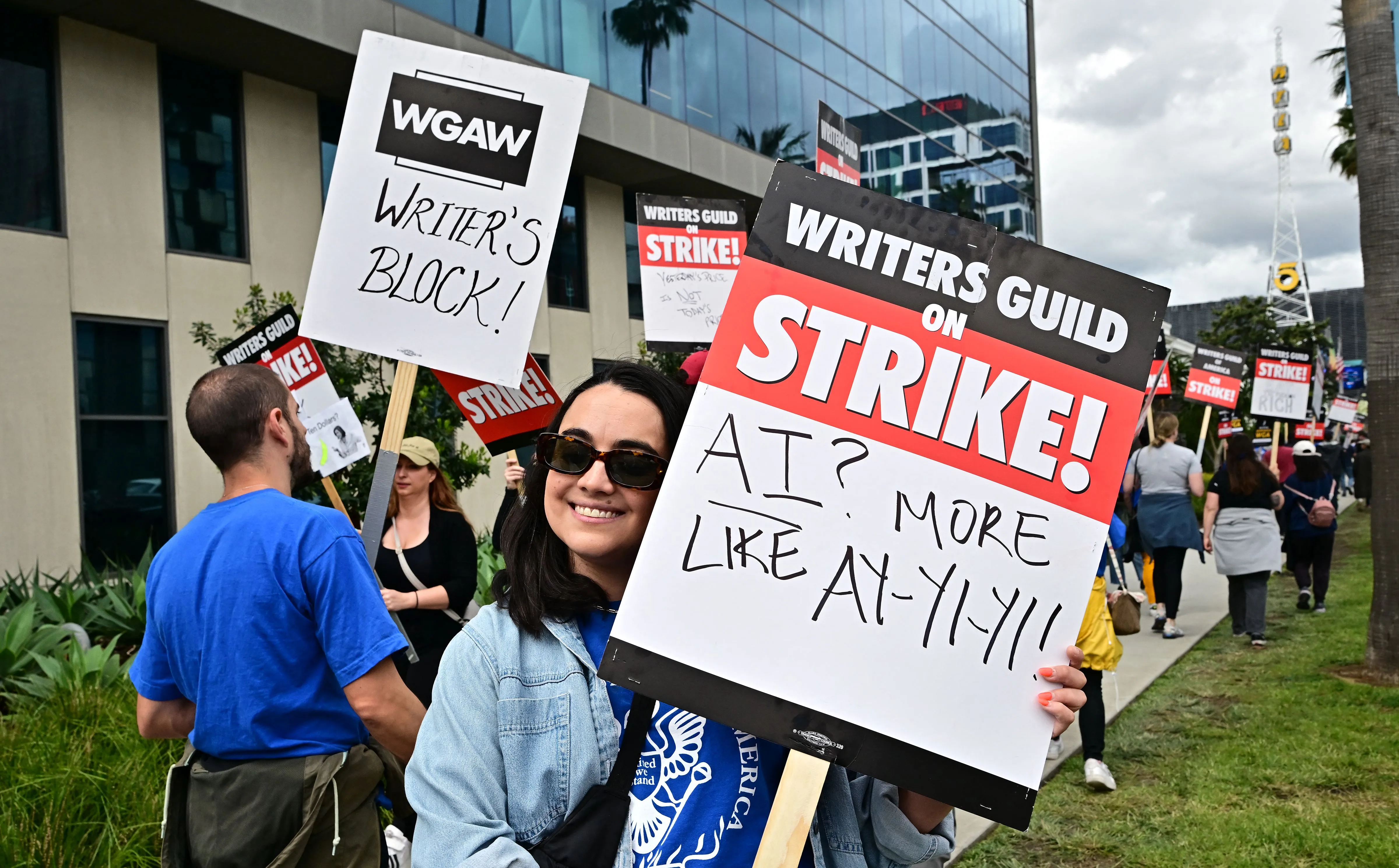

Именно поэтому в 2023 году Гильдия сценаристов США устроила масштабную забастовку ради ограничения роли нейросетей в написании сюжетов. Профсоюзу удалось прийти к соглашению с большими студиями, и теперь у использования ИИ есть ряд правил:

- ИИ не может писать или переписывать литературный материал, а сгенерированный им контент не будет считаться оригинальным.

- Авторы могут использовать ИИ при согласии студии, но те, в свою очередь, не должны навязывать им эту идею. Кинокомпании обязаны сообщать райтерам (писателям и журналистам), если сценарий сгенерировал ИИ.

- Студии обязаны информировать сценаристов, если предоставленный им материал был сгенерирован нейросетями.

- Сценаристы оставляют за собой право запрета на использование их текстов для обучения искусственному письму.

Нейросети успешно используют для упрощения работы над лентами, но только не с целью заменить человека, а чтобы сделать процесс быстрее и легче. ИИ всё ещё не способны генерировать хорошие сценарии, которые потом не нужно править специалистам, и до тарантиновских диалогов им ещё далеко. Проблемы с логикой повествования всё ещё делают недоступным для нейросетей непосредственное производство фильма. Как-никак они используют невероятное число референсов, отчего путаются и выдают слишком сложные для понимания конструкции. Должно пройти немало времени, прежде чем нейросети создадут что-то действительно яркое и высокохудожественное, способное сравниться с детищем большого режиссёра. Не говоря о степени оригинальности в ИИ-фильмах до тех пор, пока «умные машины» не научатся полной свободе мысли.