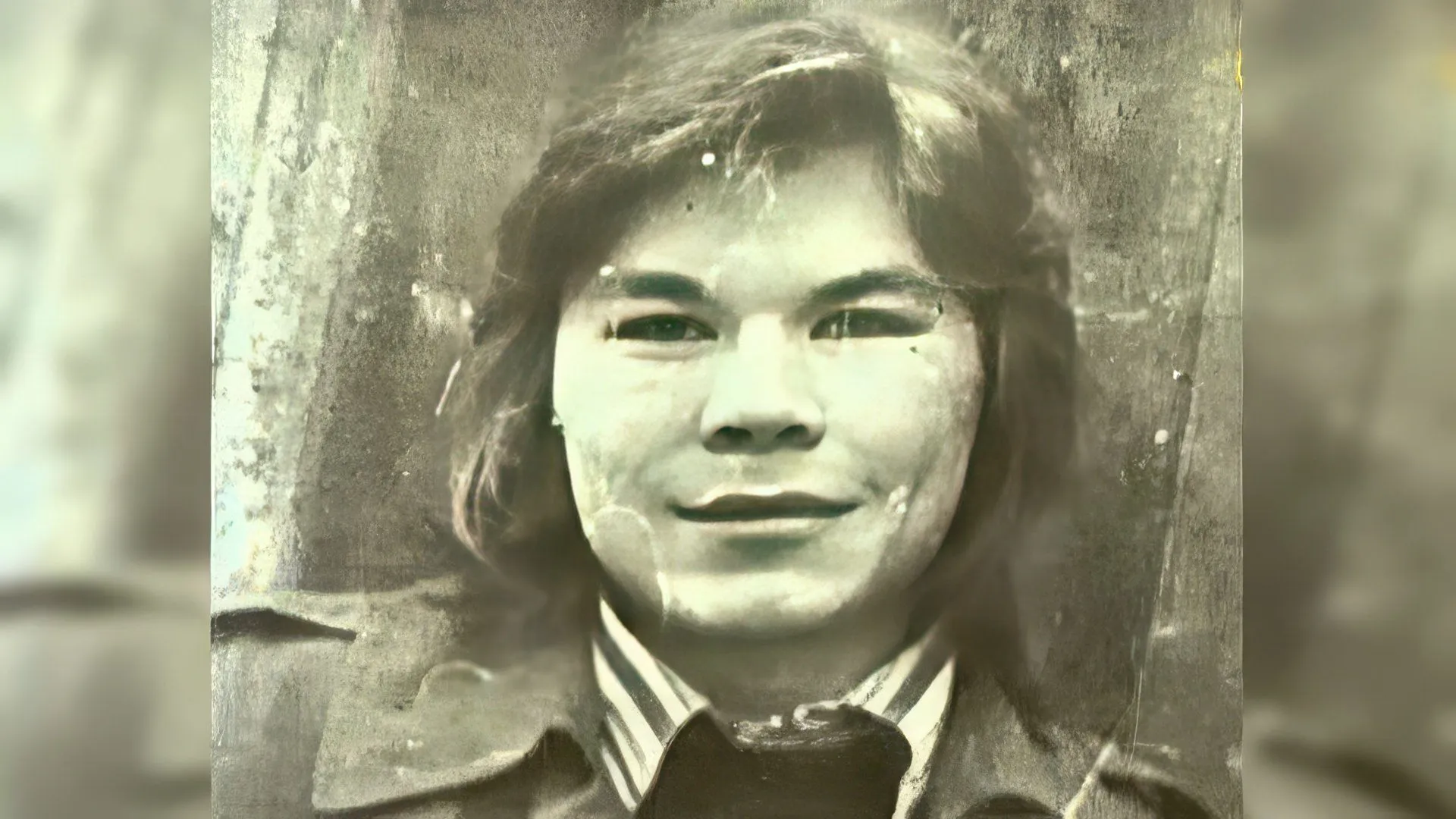

Он пришёл в актёрскую среду весь в цементной пыли — в некотором роде она стала частью его сермяжного образа. Рисовал портреты Брежнева, играл в спектаклях Сергея Курёхина и сериалах про ментов, распивал с Виктором Цоем одну на двоих бутылку молдавского вина «Улыбка», видел бомбардировки Белграда и блеск дорожек Венецианского кинофестиваля. Любая биография — это что-то про единство противоположностей и царство парадоксов, но Александр Баширов умудрился отличиться даже здесь.

Сегодня артисту 70 лет, у него за спиной под две сотни характерных ролей и неоспоримое звание живого талисмана российского кино. Баширов оказался чуть ли не последней объединительной скрепой важнейшего из искусств, его трикстерство было одинаково востребовано Сергеем Соловьёвым, Владимиром Бортко, Кириллом Серебренниковым и Сариком Андреасяном. Вот он — стабильный архетип героя любого времени на одной шестой части суши, воплощение нашей вечной любви то ли к «маленькому человеку», то ли к сокрытому в нём «забубённому трэшу».

Подробнее — в эссе Максима Гревцева.

Кажется, самым естественным свойством любого актёра должна быть его изменчивость — а как иначе можно соответствовать требованиям кинопроцесса, если не быть постоянно другим? Да и подозрителен тот артист, который не пытается хотя бы раз в декаду сыграть нечто совершенно иное и себе как будто бы несвойственное: надо ведь не только зрителю, но и себе периодически доказывать, что порох в пороховницах не отсырел.

Александр Баширов — не тот случай. Больше того, его особенное очарование — в сверхъестественной стабильности. В фильмах перестройки он играет ту же музыку, что и в свежем яростно-дурацком приключении Владимира Зинкевича «Где наши деньги?» (2025) — не он меняется, а ландшафт вокруг, и оттого фирменная шумная манера с годами становится только интереснее.

Своё амплуа он сам характеризует одним словом: «антисоциальный». Так и просится добавить к этому другое, притом созвучное его фамилии и собственной киностудии — «дебошир». Герои как на подбор — прохиндеи, соседи в изгвазданных майках-алкоголичках, докучливая нечисть (если речь идёт о кино магическом) — все появляются в кадре внезапно. Сверкнут на фоне, выпалят пару убойных фразочек, после чего исчезают, будто бы всем привиделись. Не роль, а приправа. Но именно это умение вероломно вторгнуться в повествование и посеять в нём хаос становится неповторимой фишкой и эксклюзивным творческим методом.

«Моё поведение недостойно советского офицера»

Есть такая старая история — уже и не скажешь точно, сколько в ней правды, а сколько вымысла. Однажды режиссёр Сергей Соловьёв, к тому моменту уже снявший «Сто дней после детства» и «Наследницу по прямой» (то есть уже вполне в профессии состоявшийся), оказался на репетиции вгиковского спектакля. Ничего необычного, рядовой учебный процесс. На сцене молодые дарования, в будущем грозящие перевернуть представления о советском кино. И среди этой юной богемы — молодой, дико своеобразный пассажир, к тому же вусмерть пьяный. Могло бы показаться, что с чёрного хода на репетицию попал алкоголик со сбившимся прицелом: целился потушить трубы в «Яме», а попал в главный киновуз страны.

Чуть позже Соловьёву объяснили, что всё нормально — пьяницу играет студент режиссёрского курса Александр Баширов. Вроде бы трезвый, хотя за это ручаться никто наверняка не мог, просто чертовски талантливо умеющий изображать пропойц и городских сумасшедших. Эта встреча стала началом прекрасной дружбы. Известный на всю страну режиссёр как раз готовился запускать новый фильм, обещавший смыть с него реноме автора «для среднего школьного возраста». Студенту Баширову съёмки в настоящем кино тоже явно бы не помешали, да и вообще — он по жизни за любой кипеж, кроме голодовки.

Картина, ставшая для Баширова пробой пера в актёрском ремесле, называлась «Чужая Белая и Рябой». Это была экранизация повести Бориса Ряховского «Отрочество архитектора Найдёнова». Эдакий романтичный брат-близнец фильма «Мой друг Иван Лапшин», размытое воспоминание о жизни в послевоенной Казахской ССР, в которой ссыльные интеллигенты причудливо перемешались с блатными урками. Настоящий гимн ностальгического стиля «как хорошо мы плохо жили» — колоссальная материальная нищета спаяна со всеобщим духовным подъёмом. В этом мире и живёт хулиганского вида парень Чудик — большой знаток голубей, безошибочно определяющий цену, за которую можно купить-продать породистую птицу. Ареал обитания Чудика — собрания голубятников, бандитские притоны и заброшки в промзоне.

Роль у Баширова небольшая, но благодаря ей выпадает уникальный шанс утвердить себя как мастера эпизода. Сцена почти криминального толка: главный герой, мальчишка с седой прядью (отсюда и его прозвище Седой, играет Вячеслав Илющенко) приезжает на заводской пустырь продавать любимого голубя блаженному Чудику — а тот ни с того ни с сего перегорел и сделку сорвал. «Хочешь, я тебе лучше станцую?» — предлагает Чудик и начинает отплясывать, поднимая чёрную угольную пыль. Разочарованный Седой уезжает, но несостоявшемуся покупателю до этого нет никакого дела: он всё так же рьяно бьёт мысками и кричит заводским трубам: «Смотри, народ, что я делаю!» Одинокий перформанс в итоге увидел не только глубинный имярек, но и почтенные дожи Венецианского кинофестиваля. По касательной зацепило также американских киноакадемиков: ленту Соловьёва выдвигали на «Оскар». Безрезультатно, на спасибо хотя бы за попытку.

«Один звонок — это ко мне. Наверное из дурдома»

Баширов любит напоминать, что актёром себя никогда не считал — потому и играет не столько режиссёрскую задумку, сколько личную комедию наблюдений. Ему в помощь почти три десятилетия нормальной пролетарской жизни, в которой таких Чудиков пруд пруди. Их можно найти в любой точке нашей необъятной: в глухом селе под Ханты-Мансийском (здесь Баширов родился), в Ленинграде (здесь учился в ПТУ), Тюмени (пытался получить высшее образование — безуспешно), Чите (тут сидел на гауптвахте во время срочной службы — за пьянку). Дьявольски повезло оказаться в нужном месте и в нужное время, попасться на глаза автору, который как раз и искал эту хтоническую жилку.

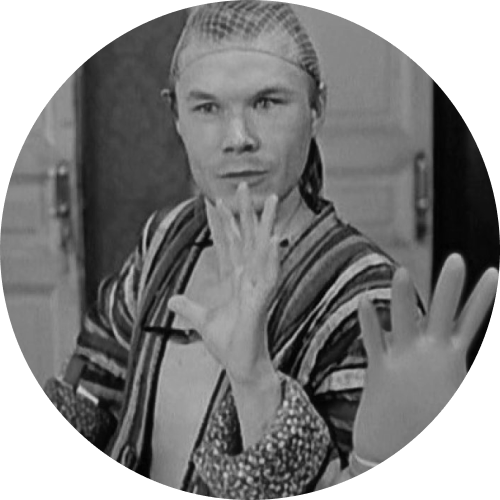

Не столько важны фестивальные успехи, сколько удачная «стыковка» взглядов: из голубиной ностальгии Соловьёва произросла и ныне живущая башировская форма — немногословная, но лихая и никем всерьёз не контролируемая. В ней проявилась и актёрская суперспособность играть плутов, и главный стоп-кран — патологическая неспособность запоминать длинные тексты. Несколько позже, уже в «Ассе» (1987), этот недуг будет определён в подвиг — там, где Баширов саботировал заучивание реплик, наступала пора гомерически смешной импровизации. Ряженый майор ВВС СССР (в миру — мелкий криминальный элемент Шурик Бабакин) томно курил и танцевал с ялтинскими красавицами, получая удовольствие от игры в элиту вооружённых сил. Но то ли советское шампанское слишком било в темя, то ли фантасмагоричные песни Сергея «Африки» Бугаева обостряли чувство вседозволенности — затеявшего пьяную драку лётчика самым унизительным образом клали лицом в паркет, а потом ещё и бросали освежиться в фонтан, после чего передавали на руки подоспевшему военную патрулю.

Он был нетрезв и приносил свои извинения, но через зрительское отвращение к непутёвому герою транслировалось что-то пострашнее неприязни к архетипу советского пьяницы: «Асса» фиксировала перелом жизни, после которого уже не идёт речи ни о «чести мундира», ни о советской мечте как таковой. Культовый образ перестроечного кино — эмоциональные объяснения Бабакиным своего уголовно наказуемого косплея — смешны по форме, но по содержанию жалостны.

«Всё одинаково, даже рост, вес. Кроме одного — анкетных данных, маленьких буковок. Маленьких, вшивеньких! Разве дело в буковках?»

Бабакин тоже мечтал стать космонавтом и очень раздосадован тем, что его страсть к покорению космического продукта не была принята всерьёз. Странные герои Баширова регулярно бились головой об общественный цинизм. Когда эпоха требовала перемен — они восхищались статностью Германа Титова и переживали за смерть Юрия Гагарина. Когда страна тонула в водке и тянулась к морфию — истерично вспоминали о Ленине. В «Игле» Рашида Нугманова (1988) способность Баширова стрелять афоризмами снова пригодилась при воплощении образа бандита Спартака: здесь несоответствие идеала реальности мутировало в абсурдное выступление о «Бытии как подсознании» — полторы минуты делирийного потока сознания завершаются цирковым номером, в ходе которого актёр бешено кричит, изображая Тарзана. «Вперёд, и только вперёд, потом — наверх, а потом — обратно вниз!» — весь круговорот общественной жизни запакован в ёмкий первомайский лозунг.

Единый во множестве лиц персонаж Баширова никогда всерьёз не протестовал против режимов и политических институтов, они-то его как раз вполне устраивали. Он хотел бы танцевать и летать, возглавлять демонстрации, словом — соответствовать образу простого приличного человека немного подшофе. Но общество уже не лучится прежним «шестидесятническим» восторгом, в будущее смотрит без энтузиазма — от идеалов остаются разве что жалкие образы, которые Баширов и пропускал через себя. Офицеры, бесноватые диссиденты, повзрослевшие степные пацаны-голубятники рубились за свой комфортный карго-культ — но выглядели уже не бравыми борцами за правое дело, а городскими сумасшедшими, последними свидетелями уходящего мира.

Они и сами понимают, что скоро всё кончится: «Вы хоть в случае чего и меня в церковь поставьте. Пусть там поп свою ерунду побормочет», — просит патентованный шизофреник Толик Гнилюга в «Чёрное розе — эмблеме печали, красной розе — эмблеме любви» (1989).

Трагический персонаж, последний враг советской власти, будто бы сошедший с карикатур журнала «Крокодил», внезапно, без объяснения причин, умирает, совсем немного не дотянув до финала советской энтропии. А впрочем, оно и правильно: даже он просто не видел смысла существовать в отрыве от старых, искренне любимых им символов.

«Преступность… Ваще-е-е»

В отличие от своих героев, самому Баширову в новой эпохе пропасть не грозило — панковская самость спасала от любого опасного излучения. Стажировка в США, кипучее варево нового питерского искусства, сотрудничество с Сергеем Курёхиным и группой «Колибри» закрывали потребность в мистерии. Для всего остального было новое кино: дешёвое, не всегда качественное, но несомненно актуальное. В «Доме под звёздным небом» (1991, и вновь Соловьёв) Баширов — самая настоящая нечисть, вроде бы и смертельно опасная, но всё равно в сущности своей дурацкая, пришедшая портить жизнь семье жирующего академика. Чертёнок в красной атласной косоворотке то дочку почётного учёного надвое распилит (а потом говорит, что назад уже не склеить — «зарубцевалось всё»), то займётся экспроприацией наворованного советской элитой народного добра. Или того хлеще — расстреляет кого-нибудь из бластера, во всё горло распевая «Интернационал». Даже Воланд, не питавший иллюзий относительно человечества, сказал бы: Александр Николаевич, это чересчур. Но на дворе был не терпевший полутонов 1991-й, да и психофизика Баширова требовала праздника — и получился у него на экране беспринципный, обезумевший, но иррационально забавный палач старого мира.

Вообще оказалось, что в девяностых своеобразность Баширова приобрела удивительную универсальность. Дмитрий Месхиев нашёл в нём черты непроницаемого сотрудника спецслужбы, который явно скучает на рабочем месте («Над тёмной водой»). Органично перерождались в Баширове советские военные («Самостоятельная жизнь»), тщедушные ловеласы («Яды, или Всемирная история отравлений») и слишком доверчивые пьяницы. Визит вежливости в первый сезон «Улиц разбитых фонарей» до сих пор вызывает нервный смех. Накачанный пивом люмпен Володя объясняет, как докатился до жизни такой:

«Говорил я Лёхе, не стоит с шашлыков уходить. Место нормальное, доход стабильный. Только собачьи головы кидай подальше».

Это, разумеется, тоже импровизация — пару раз можно увидеть, как партнёр по сцене Александр Лыков еле сдерживается, чтобы не впасть в истерику. Если в прошлом десятилетии ещё можно было отыскать сокрытую в балагане нотку трагизма, то теперь идея обнажена — жить весело и страшно. На телевидении Баширов будет появляться несчётное количество раз, галопом проскакав по всем мало-мальски зрительским сериалам, от «Спецназа» до «Штрафбата». Это всё, конечно же, исключительно ради денег: он и сам об этом не перестаёт напоминать, нейтрализуя любые попытки упрекнуть себя в неразборчивости.

На что тратить деньги? На кутёж («Я шикарно рисую, очень хорошо пишу, бешено трахаюсь, крепко бухаю, напропалую дерусь», — всё это он о себе), на семью, ну и на кино. Режиссёрская карьера Баширова, несмотря на профессиональное образование, не слишком обширна. Зато своевременна — в 1998 году его фильм «Железная пята олигархии» как родной встроился в общий ряд с «Окраиной» Петра Луцика и «Сочинением ко Дню Победы» Сергея Урсуляка. К концу века идея о «народных мстителях», взваливших на себя задачу наконец-то навести на земле порядок, вполне актуальна, только Баширов её, подобно прочим, не бережёт. Сам срежиссировал, сам сыграл главную роль — бывшего интеллигента, ныне опустившегося на дно пропойцу Николая Петровича, задумавшего очистить страну от захвативших власть толстосумов. Методы борьбы проверены временем: подпольная деятельность чередуется с наглядной агитацией, агитация — с удушающим потреблением горячительного.

Чем дальше в лес — тем злее олигархи. За Николаем Петровичем начинают следить прихвостни капитала: они подслушивают, как он читает женщинам выдержки из Джека Лондона, скрываются в складках гранитных набережных Невы, приближаясь тем ближе, чем сильнее охватывает революционера его хмельной раж. На фоне звучат песни группы «Колибри» и запилы Tequilajazzz — все друзья и соратники по питерской сцене привлечены к созданию искусства о решительном сражении неудачников и пьяниц за место под солнцем. Как ни странно, лучше всех моральность этой войны прочувствовали журналисты, забросавшие «О.Ж.П.» своими ФИПРЕССИ, как чепчиками. Баширов их, хочется верить, даже не заметил, ведь его фильм — очевидное потворство публике и игра со старыми правилами, начатыми ещё приснопамятной «Ассой», рубилово чистосердечного чудака, с открытым забралом вставшего против обстоятельств непреодолимой силы.

Но это ещё и время, когда Баширов всех удивил по-новому. Нет, речь даже не о «Хрусталёв, машину!» Алексея Германа, где ему посчастливилось воплотить типического своего персонажа — истопника Федю, по глупости попавшего в топку сталинских репрессий. В 1999 году звезда эпизода оказывается в столице Югославии как раз во время точечных бомбардировок НАТО и снимает там документальный фильм «Белград, Белград!». Удивительный гимн городу и населяющим его людям, снятый на простую любительскую камеру, — туристический влог, прерываемый внезапным воем сирен. Уникальная возможность не только услышать спокойную речь Баширова, но и своими глазами увидеть хронику самой странной войны конца столетия: невидимой, но смертоносной, как радиация. Сербы празднуют Пасху, спокойно пьют кофе на верандах и прогуливаются по улицам своего города, пострадавшим от гуманитарных бомбардировок и антиамериканских протестов. В центре Белграда, точки на карте и фильма, ей посвящённого, становятся друзья автора. Они молоды и влюблены: слушают музыку, пьют вино в фешенебельных ресторанах и держат в коридорах тревожные чемоданчики для бомбоубежищ. Они такие же, как и во всех других столицах мира, но только их простое счастье в любой момент может быть разрушено прилётом ракеты. И разве в этой обречённости нет той же натянутой струны, что и в классическом башировском персонаже? Только с серьёзным лицом.

«Короче, россияне!»

«С праздниками мы чо-то и правда пережестили, сорри. Поскольку косяк наш, в порядке моральной, так сказать, компенсации гуляем в этом году до двадцатого. Но только нормально гуляем, культурно. Без этих плакатов там и прочего».

В неоконченном сериале «Последний министр» Романа Волобуева герой Баширова премьер-министр возникает на экране шутки ради, но говорит то, что хотели бы услышать миллионы. Это большое артистическое достижение — на протяжении всей карьеры с осоловелыми глазами двигать вполне понятные, воистину народные месседжи. Потому и оставаться любимым и зрителем, и режиссёрами, уже давно принявшими Баширова в статусе «гения места» и оберега кино. Кажется, что многоликий бес прячется под каждым кустом. Его недовольная физиономия выглядывает из окошка ларька на мир победившей цензуры («Страна ОЗ»), выгоняет тебя из казённой квартиры («Питер FM») и наливает рюмку, когда всё плохо («Бар “На грудь”»). Почти вся мировая сверхъестественность, от кота Бегемота («Мастер и Маргарита») до выпадающих из окна старух («Хармс») — это он. Удивительная штука во всех этих экзерсисах такова, что Баширов необычайно естественно отвечает сразу двум зрительским запросам — он и про смех, и про грех. И вообще — про глубинное понимание трагического исторического процесса, вечно загоняющего простого мужика в лучшем случае на дно бутылки, в худшем — в изолятор.

Читайте также: в чём феномен «Питер FM» — фильма, определившего поколение нулевых

Сам артист в одном интервью отчеканил тезис: идёт вечная борьба культуры и цивилизации. Первая пытается цвести сквозь навязанные ей нормы, тут одинаково полезен и советский авангард, и виртуозно пускающий газы галерист Фердыщенко («Даун-хаус»). Вторая требует всё загнать в рамки, а потом монетизировать и подать к столу под соусом консюмеризма. И только юродивых институционализировать никогда не получится — они при любом режиме будут говорить то, что думают, там, где сейчас по воле случая находятся. Такой вот посконный панк, для которого нет ни авторитетов, ни границ дозволенного, — концентрированный глас народа. Единственный, кому оказалось под силу заткнуть его, — Алексей Балабанов. В «Жмурках», главном российском фильме-осмыслении не только девяностых, но и вообще всего, Александр Баширов не произнёс ни единого слова, потому что ему, бедному, заклеили рот. Что, кстати, тоже тянет на яркое культурное высказывание.