На большие экраны возвращается восстановленная версия легендарного фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929) — признанного шедевра мировой документалистики и вершины советского киноавангарда. О творческих методах режиссёра-новатора, его группе единомышленников и влиянии на кинематограф рассказывает Олеся Новикова.

Человек с «кино-глазом»

Имя Дзиги Вертова сегодня обросло почти мифическим ореолом. Один из наиболее радикальных и влиятельных пионеров советского кино провозгласил на тот момент самые утопические и противоречивые принципы документалистики. Отделяя себя от кинематографистов, «стада старьёвщиков, недурно торгующих своим тряпьём», противопоставляя свои опыты пресловутой «кинематографии», он организовал движение «кино-глаз», отрицающее всякую связь с театральностью и литературностью. Одних его категоричность восхищала, других раздражала. Большинство было уверено: ни одна из его творческих теорий не нашла применения на практике.

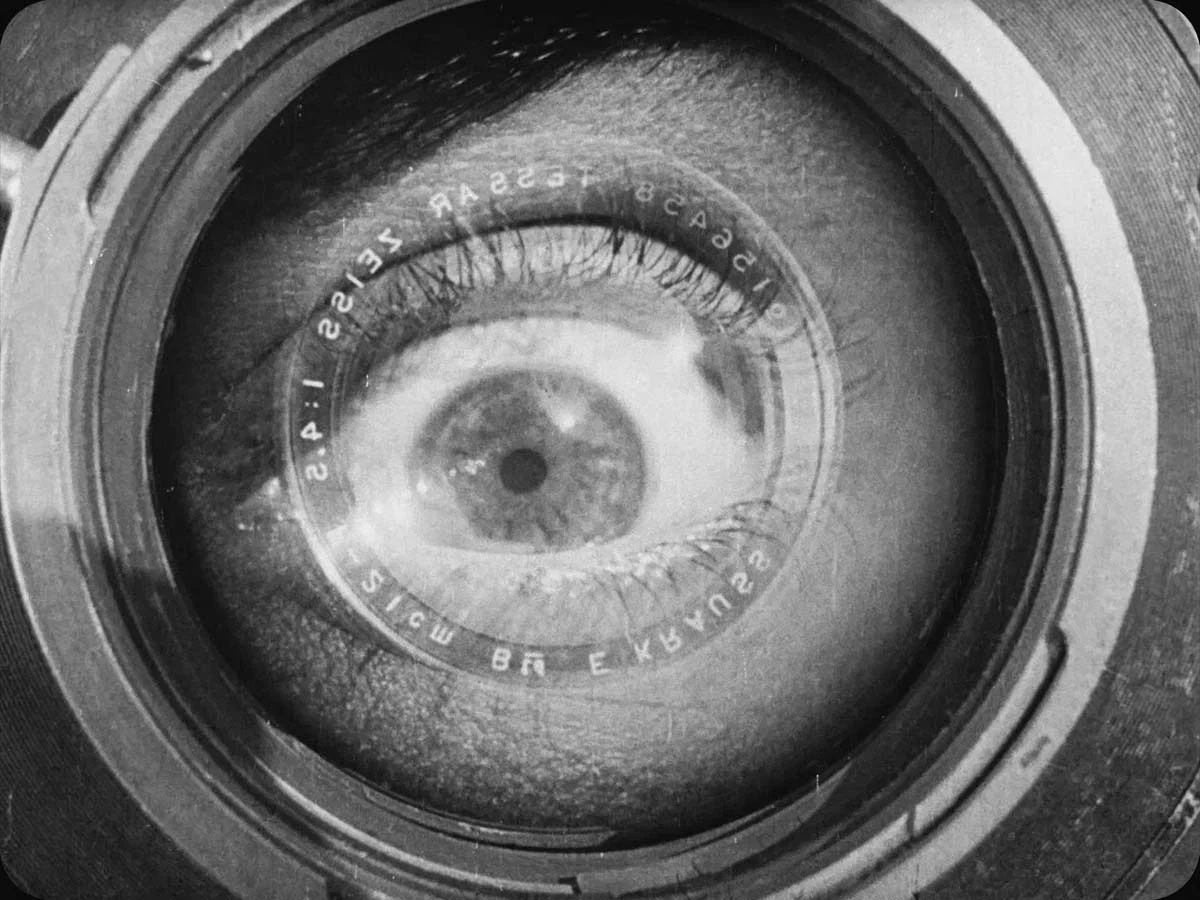

В начале 1920-х Вертов собрал вокруг себя группу единомышленников — «киноков» (кино-оки), идейным ядром которой, помимо режиссёра, стали его брат, оператор Михаил Кауфман, и будущая жена, монтажёр Елизавета Свилова. Молодые энтузиасты верили в возможность освободить язык кино от сценария, актёров, декораций. На заре становления нового строя романтики революции бунтовали против кино как искусства, стремясь к документальной подлинности и утверждению кинохроники как голоса эпохи. В серии манифестов киноки выдвинули основную концепцию — «кино-глаз»: более совершенный, нечеловеческий взгляд камеры, способный видеть то, что скрыто от обычного восприятия. Для них это был инструмент глубинного исследования и упорядочивания видимого мира.

Вертов интуитивно понимал: сила документалистики — не в бездумной фиксации, а в монтажной логике. Сам по себе отснятый материал — ещё не кино. Чтобы создать настоящее произведение, нужен синтез, а для этого необходимо учитывать темп и ритм. Всё как в стихосложении, которым, помимо кино, увлекался режиссёр. «Развинченным нервам кинематографии нужна суровая система точных движений», — объявил он в программном манифесте киноков «МЫ», призывая к дисциплине формы.

Уже в первых своих работах — фильме «Годовщина революции» (1918), киножурнале «Кино-Правда» (1922–1925) — Вертов искал в хаосе материала не просто кадры, а единицы смысла, которые раскрывались лишь в сочетании друг с другом. Такие комбинации производили на зрителя куда более сильное впечатление, чем обычная хроника. Монтаж становился инструментом превращения документального кадра в поэтический образ.

Он мыслил всё вокруг, включая человека, как элементы сложной динамической системы. Людей он не просто уподоблял машинам — скорее, наделял машины человеческими качествами, констатируя при этом их совершенность. Со временем эта мысль претерпела изменения: человеческий труд стал подобен машинному механизму. В фильме «Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931) рабочие показаны как единый организм: молоты бьют в такт, руду плавят в унисон, кирки ударяют с ритмичной неумолимостью. Всё это создаёт образ безупречного, бесчувственного механизма, не знающего усталости.

Власть в руках хроникёра

Хотя программным подтверждением манифестов киноков должен был стать фильм «Кино-глаз» (1924), ближе всего к своему идеалу «киновещи» режиссёр подошёл в картине «Человек с киноаппаратом» (1929). Открывающие титры гласят: мы увидим фильм «без помощи надписей, без помощи сценария, без помощи театра». Вертов стремился к «подлинно международному абсолютному языку кино», лишённому слов и не нуждающемуся в переводе. И в этом он оказался поразительно точен: наибольшее признание картина получила именно за рубежом, а в 2014 году британский журнал Sight & Sound, опросив почти тысячу кинокритиков, назвал «Человека с киноаппаратом» лучшим документальным фильмом всех времён.

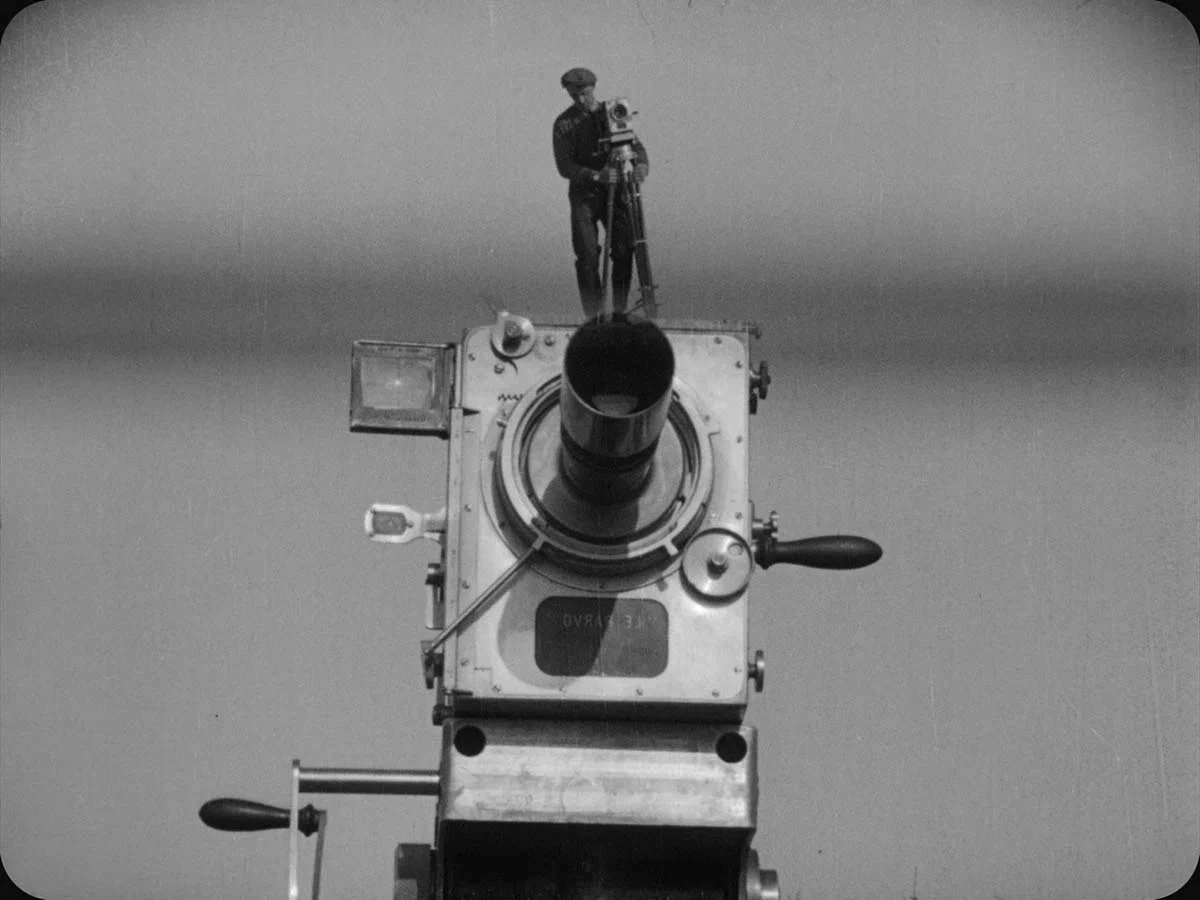

Формально это монтажная симфония одного дня в советском городе времен 1920-х: движение трамваев и пешеходов, работа на заводах и в шахтах, домашние заботы и культурные мероприятия, рождение и похороны. С помощью наложения кадров фильм буквально воплощает образ «киноглаза» — сверхчеловеческого взгляда, способного охватить и соединить разрозненные фрагменты жизни. Человек с камерой погружается в хаос повседневности, но именно киноаппарат в его руках конструирует реальность.

Способность видеть мир иначе, чем обычный человек, превращает кинооператора не просто в наблюдателя, а в активного исследователя — и тем самым возносит его над реальностью. Оператор Михаил Кауфман, ставший центральной фигурой внутри изображения, возвышается над улицами, зданиями, потоками людей. Он — кинохроникёр, обладатель «киноглаза», наделённый особой властью. В этом кроется суть вертовской концепции документалиста.

Вертов неизменно ставил своё видение превыше всего — даже в условиях коллективного производства. Невзирая на требования Кауфмана согласовывать с ним монтаж «Человека с киноаппаратом», фильм был завершён без участия оператора, который, по сути, и был главным героем. Это стало точкой разрыва: Кауфман, убеждённый, что именно оператор определяет суть документального кино, отказался быть исполнителем чужого замысла и снял собственную, принципиально иную картину «Весной» (1929). Так распался не только их творческий дуэт, но и вся группа киноков, ушедших в свободное плавание.

Один в поле воин

С началом борьбы советской власти с формализмом в 1930-е для авангардных экспериментов киноков больше не было места. Вертов ступил на путь соцреализма, сняв картину-плач «Три песни о Ленине» (1934), в которой фигура вождя возводится в ранг пророка. Но его твёрдые убеждения не поддавались пересмотру в соответствии с требованиями эпохи. Пока бывшие соратники успешно адаптировались к новым условиям и получали признание, Вертов оказался всеми забыт. В военные годы он снимал агитки и кинохронику, часть которой так и не вышла в свет. В конце 1940-х, в разгар кампании против космополитизма, он предстал перед «судом» Центральной студии документальных фильмов, где его обвинили в попытках создания международного киноязыка, а «Человека с киноаппаратом» заклеймили «буржуазным формализмом». Вертов так и не оправился — он умер в 1954 году, не дожив до оттепели.

Во второй половине XX века его идеи обрели вторую жизнь — в 1960-е их подхватили французские теоретики и режиссёры, утверждавшие, что «всё западное кино в долгу перед Вертовым за его революционный поиск». Экспериментальное направление cinema verité (дословно «киноправда»), программным фильмом которого стала «Хроника одного лета» (1961) Жана Руша и Эдгара Морена, развивало вертовский принцип «жизни врасплох». Оно положило в основу документалистики пристальное наблюдение за реальными или искусственно провоцируемыми ситуациями и допускало активное присутствие автора в кадре.

Документальные методы Вертова нашли место и в итальянском неореализме, и во французской «новой волне». Жан-Люк Годар вместе с Жан-Пьером Гореном в конце десятилетия даже основали творческую группу «Дзига Вертов», выпустившую несколько радикальных полудокументальных лент в знак уважения советскому новатору, который, по словам Годара, учил зрителей «заново видеть мир». На родине же наследие Вертова, как ни парадоксально, продолжало звучать главным образом в художественном кино — почти буквально сцены «Человека с киноаппаратом» цитирует, например, Михаил Калик в фильме «Человек идёт за солнцем» (1961).

Интерес к Вертову давно вышел за рамки киноискусства — его идеи вдохновили не только режиссёров, но и философов, медиатеоретиков и культурологов. Когда-то отвергнутая его современниками концепция «кино-глаза» стала актуальной в цифровую эпоху. Всевидящее око, стирающее понятие «интимного», обрело неожиданное родство с повсеместным видеонаблюдением. В то же время смартфоны в каждом кармане превратили нас всех — поневоле — в «людей с киноаппаратом», непрерывно снимающих, монтирующих и транслирующих собственную повседневность, превращая жизнь в нескончаемый поток изображений.