Франшиза «Миссия невыполнима» стартовала в 1996 году и за почти три десятилетия прошла путь от авторских экспериментов к безупречно выстроенной системе. Восьмая часть под названием «Финальная расплата» может положить конец приключениям Итана Ханта. Фильм будет представлен вне конкурса на Каннском кинофестивале, а в мировой прокат выйдет 23 мая. О специфике устройства «Миссии» и её исторических корнях — в статье Марии Шиманской.

Кинематографическая франшиза «Миссия невыполнима» восходит к одноимённому телесериалу 1966 года — продукту эпохи холодной войны и массовой шпиономании. По времени «Миссия» совпала с появлением на киноэкране главного шпиона XX века — Джеймса Бонда. Сериал шёл шесть сезонов, позднее был перезапущен, после чего стал основой для кинематографической серии. Главную роль в ней получил Том Круз, который со временем превратился в бессменного Итана Ханта и продюсера франшизы.

Авторские проекты:

«Миссия невыполнима» (1996), «Миссия невыполнима 2» (2000)

Началась «Миссия» с авторских образцов. Первые два фильма были поручены крупным режиссёрам с выраженным стилем, которые использовали шпионский сюжет как повод для реализации авторского замысла. Брайан Де Пальма и Джон Ву выстроили собственный мир в рамках заданной конструкции. Каждый из них адаптировал технологический инструментарий серии — жанровую схему, персонажей-шпионов и новейшие технические средства — под свою визуальную и ритмическую логику.

Первую «Миссию» с ещё молодым Крузом Брайан Де Пальма ставит как шпионский триллер об обмане зрения. Уже в первом эпизоде — с поддельной комнатой на экране монитора — вводится главный мотив: подлинность и иллюзорность видимого. Завязка в Праге строится как монтажная матрица взглядов, объектов и субъектов наблюдения, где реальные события остаются принципиально непознаваемыми. Экранная реальность представлена в виде намёков, фрагментов и искажений, не складывающихся в единую картину. В ход идёт знакомая шпионская схема — с двуличными персонажами и femme fatale. Но у Де Пальмы шпионское кино подчинено не действию или трюку, а логике подозрения и визуального обмана.

Вторая «Миссия» полностью подчинена стилю Джона Ву. Шпионский сюжет подаётся как дуэль, построенная на мотиве двойничества: вирус и антивирус, Химера и Беллерофонт — герой и его антипод. Уже в прологе кроется обман с одним из самых эффектных применений фирменной латексной маски. Ву строит фильм как столкновение двух начал — добра и зла — и разворачивает его через визуальную симметрию, хореографию тел и ритмическую последовательность действий. Стрельба, падения, взрывы, полёты голубей — все элементы складываются в строго выстроенную пластическую систему. Здесь авторская стратегия достигает предела — и франшизу настигает первый кризис.

Переходный период:

«Миссия невыполнима 3» (2006), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)

Первые два фильма представляли собой режиссёрские вариации, не объединённые общим повествованием или стилем. В структуре серии принято выделять трилогию из первых трёх частей и последующую перезагрузку. Однако третья «Миссия» сильно теряет в стилистической индивидуальности. Её ставит Джей Джей Абрамс — продюсер «Остаться в живых» и дебютант в полнометражном кино. И тут происходит нечто неожиданное: у Итана Ханта появляется жена.

Центральный образ любой серии — герой-маска, устройство которой неизменно. Так, облик неуязвимого Бонда примеряли на себя разные актёры. И до изменения образа с ролью Дэниела Крейга агент 007 был человеком лишь однажды — в одном из лучших фильмов бондианы «На секретной службе Её Величества», где его единожды сыграл Джордж Лэзенби. Итан Хант — не совсем Джеймс Бонд, его образ целиком определяется телесной органикой Тома Круза. Хотя режиссёры периодически подставляют ему разных «девушек Ханта» — дам в беде и (или) роковых женщин, — сам герой остаётся неизменным.

Почему бы и не жена? Но Абрамс перестраивает драматургию, сводя её к простой двойной схеме — боевик плюс мелодрама. Боевик сводится к противостоянию одиночки и преступной организации; однообразные трюки выстраиваются по формуле «выстрел — прыжок — взрыв» — и ещё раз по кругу. Команда набирается из персонажей без отчётливой индивидуальности, а сам Хант действует механически, руководствуясь единственной задачей — спасти жену и жить счастливо. Мелодраматический боевик не обновил серию, несмотря на наличие самого жестокого и выразительного антагониста в исполнении Филипа Сеймура Хоффмана.

Попытка возродить франшизу состоялась пять лет спустя: режиссёрское кресло занял Брэд Бёрд, автор «Суперсемейки» и «Рататуя». Он привнёс в серию анимационную точность: трюковое лихачество, выверенные гэги и лёгкий юмор, за который отвечал новый член команды — Бенджи в исполнении Саймона Пегга.

В «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» комедия и шутовство намеренно встроены в повествование. Фильм оживает, когда между напряжёнными эпизодами остаётся пауза для добродушной усмешки. С такой интонацией можно позволить себе и больший масштаб — например, взрыв Кремля (когда новости ещё не выглядели как сцены из блокбастеров). Многочисленные непредвиденные сбои и случайности не просто допускаются, а становятся полноценной частью драматургии. Параллельно оттачивается и техническое мастерство: в физических трюках — легендарное восхождение Тома Круза на Бурдж-Халифу со стёртым на постпродакшене страховочным тросом; и трюках «оптических» — чистый аттракцион с ловким монтажом перемены гостиничных комнат. Мелодрама присутствует, но растворяется в нескольких коротких репликах. А главным элементом здесь становится специфика кинематографического трюка.

«Миссия» внутри истории жанра

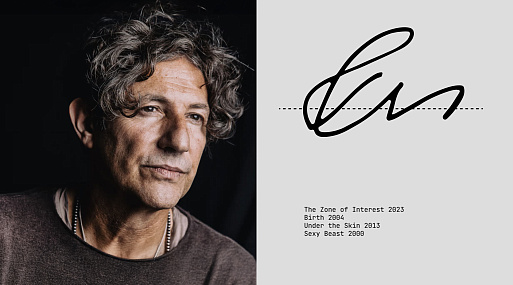

«Миссия невыполнима» возрождается и окончательно обретает каноническую форму. Постановщиком пятой части становится Кристофер Маккуорри — новичок в режиссуре, но лауреат «Оскара» за сценарий к «Подозрительным лицам». С этого момента лицо франшизы определяет дуэт Круз — Маккуорри. И прежде чем анализировать трюковую структуру в устоявшемся каноне «Миссии», необходимо кратко очертить исторический контекст жанра.

Приключенческие, или авантюрные, фильмы и сериалы появились ещё в 1910-е годы и мгновенно стали хитами проката. Наибольшую популярность жанр обрёл в двух странах — США и Франции. В американских приключенческих лентах, построенных на параллельном монтаже, действовала простая схема: движение героя (или героини) от точки А к точке Б. Персонаж выполнял цепочку трюковых действий, а экранное пространство представляло собой «игровую площадку» для аттракциона.

Французский вариант складывался иначе. Родоначальник местного авантюрного сериала Луи Фейад в «Фантомасе» и «Вампирах» использовал именно оптические возможности киноязыка: его антигерои прятались в монтажных стыках, закоулках и «карманах» кадра. Пространство преступного мира воссоздавалось не только из павильонных декораций, но и из реальной городской архитектуры. Экранной основой стал «серийный» Париж — повторяющаяся структура из фасадов, арок, проёмов, решёток и мостов.

Две модели приключенческого повествования — американская и французская — оставались определяющими вплоть до 1970-х годов. Американская строилась на параллельном монтаже: под каждый трюк выстраивалось специальное пространство, а любой предмет внутри кадра мог стать частью действия. Французская опиралась на внутренний потенциал подлинного городского ландшафта, включая архитектурную среду в драматургическую механику фильма.

Эта логика сохранялась до жанрового перелома, начавшегося с «Челюстей» Спилберга и закреплённого трилогией «Звёздных войн». Поворотное событие не только задало курс на инфантилизацию зрелища, актуального и по сей день, но и радикально изменило принципы работы с трюковым материалом.

Новый подход утвердился с появлением и быстрым развитием цифровых технологий. В подавляющем большинстве современных приключенческих, особенно супергеройских фильмов объекты не строятся, а моделируются — исключительно для того, чтобы быть уничтоженными. Этот метод основан не на использовании возможностей пространства — физических или оптических, — а на его демонстративном разрушении. Спецэффекты в таких фильмах нередко перестают быть выразительным средством, становятся самоцелью и подменяют собой визуальное повествование. Так работает третья, «цифровая» модель обращения с пространством в приключенческом кино.

И в историческом контексте «Миссия невыполнима» представляет собой уникальный случай: франшиза, в которой совмещаются американская трюковая прямолинейность, европейская пространственная стройность и зрелищная логика цифровой эпохи.

Сложившийся формат

Сегодня «Миссия невыполнима» Круза и Маккуорри не претендует на звание авторского блокбастера. У неё нет режиссёрского почерка, как у Гора Вербински в «Пиратах Карибского моря» или у Зака Снайдера в его трактовке супергероики. Эта серия предлагает не авторский взгляд, но нечто принципиально иное — абсолютную чистоту конструкции. Без узнаваемого стиля — но с формой, доведённой до идеала.

Все невыполнимые миссии сверхсекретного отряда во главе с Итаном Хантом разворачиваются в пространстве неопределённости. Сбой, случайность, фарт — не помехи, а составные элементы любого плана. Случайность заранее встроена в драматургию как обязательный компонент. В результате хаотичная реальность вторгается в конструкцию не как угроза, а как её неотъемлемая часть.

Пространство неопределённости — это пространство недоверия. Так устроен шпионский мир — как двойник или изнанка мира видимого, в котором никто не является тем, за кого себя выдаёт. Самый известный трюк франшизы — подмена лица маской — сам по себе воплощает принцип размытых границ идентичности. У неуловимого шпиона нет подлинного «я», только набор паспортов, лиц и легенд.

Любой шпион — это маска. Джеймса Бонда Яна Флеминга на экране играют разные актёры. Маска делает образ узнаваемым, но одновременно обезличенным: она допускает серийность, замену, повтор. И в «Миссия невыполнима» изменчиво и неопределённо всё — кроме Тома Круза.

Итан Хант знает правила игры: умеет действовать в режиме подмен и ловушек, подстраиваться под логику нестабильного экранного мира. Но гарант успеха — не план, а тело. Физичность Тома Круза становится основой франшизы «Миссия невыполнима». Акробатические номера и немыслимые трюки, которые он выполняет сам, — будь то прыжок со скалы на мотоцикле или полёт на крыле самолёта — не просто рекламный жест, а часть формулы. Его телесность — единственное, что не может быть заменено: оптика здесь поверяется физикой. И знаковым образом франшизы становится повторяющийся из фильма в фильм кадр с бегущим Томом Крузом — как воплощённая форма чистого времени, зафиксированного камерой.

Трюковые сцены с Крузом разворачиваются в пространствах, обладающих собственной техничностью и киногенией. Самые эффектные из них — закулисье оперного театра, внутренние залы аэропорта, пересекающиеся железнодорожные пути — используются не как фон, а как самостоятельные механические системы. Кино лишь выстраивает органичную им раскадровку и извлекает максимум из потенциала уже существующего пространства. Самый яркий пример — поезд с последовательностью падающих вагонов в финале седьмой части, превращённый в буквальное воплощение аттракциона.

На этом возможности «Миссии» не исчерпываются. Раскрыть зрелищный потенциал вокзала или завода — задача, с которой может справиться и средний боевик. Но трюки здесь разворачиваются не только в специально подготовленных или контролируемых локациях, но и на подлинной городской натуре. Фильм задействует аттракционный потенциал реальной, конкретной, неуправляемой среды — со своей случайностью, ритмом и архитектурной логикой. Каждый город здесь — не просто фон, а пространство со своей структурой, раскрываемой через трюк.

В шестой части «Миссия невыполнима: Последствия» характерным примером является эпизод встречи Итана и Эльзы в Париже. Архитектурные элементы городской среды выстраиваются в чёткую монтажную последовательность — от каменных колонн, через серию фасадов, к металлическим оградам, затем к ровным рядам деревьев и, наконец, к композиционно выделенной точке, обрамлённой рамкой ветвей, — «безопасному» месту внутри шпионского маршрута. С помощью монтажа пространство последовательно преобразуется, используя подлинные и конкретные элементы парижской серийности.

Пределом воплощения пространственной специфики становится безупречный эпизод в самом кинематографичном городе мира — Венеции. В седьмой части «Миссии» он начинается кадром с балкона с видом на собор и завершается тем же планом, возвращённым через наплыв, — как призрачное воспоминание или флешбэк. Фильм задействует весь потенциал городской среды: узкие улочки формируют лабиринт, в который попадает дезориентированный герой; тема двойничества проявляется через фигуры двух героинь, между которыми необходимо сделать выбор; и, наконец, мотив призрачности — в сцене смерти персонажа, уже объявленного мёртвым. Все эти элементы аттракционное кино извлекает непосредственно из фактуры города, который служит не фоном, а основой драматургической конструкции.

Последняя глава «Миссии» радикализует собственную формулу. Главный злодей теперь — не человек, а искусственный интеллект, названный «Сущностью». Функционирующая как чистый аттракцион, «Миссия невыполнима» снова сталкивается с реальностью, и ИИ становится воплощением современной формы неопределённости. Трюковая логика, выработанная ещё с момента зарождения кинематографа как главной иллюзии XX века, здесь принимает свою предельную форму — невидимого алгоритма, не имеющего тела. И миссия, за которую взялся Итан Хант, впервые может оказаться действительно невыполнимой.