Роберт Эггерс снимает «Носферату», Люк Бессон и Раду Жуде — «Дракулу», «Грешники» Райана Куглера становятся рекордсменами проката, а к поклонникам сериала «Интервью с вампиром» присоединяются новые зрители. Вампиры неустанно выползают из тени и наливаются кровью свежих интерпретаций.

Карина Назарова размышляет, можно ли говорить о нынешнем расцвете кровопийц, когда они и так никуда не исчезали, и почему именно сегодня все снова вспомнили про Брэма Стокера.

Вампир подстраивается под обстоятельства

Литературных и кинематографических вампиров принято интерпретировать как символ кровожадного господствующего класса (вспомним Влада Цепеша), ненасытной аристократии, эстетического превосходства, старых денег и отчуждённости богатой прослойки от всего человеческого и живого. В конце концов, сколько лет вместо работы в полях под палящим солнцем они отсыпались в прохладе дворцов и питались за счёт простых людей? Эта смысловая нагрузка актуализирует образ вампира и сейчас — в век перепотребления, ускоряющего экологический кризис, возрождения тираний и непреодолимого экономического разрыва, который всё труднее игнорировать в условиях рецессии. Бум вампиризма и раньше случался на фоне кризисных времён, как было, допустим, в 1990-х, когда на фоне обвалов рынков, девальваций, безработицы и политических трансформаций один за другим выходили «Дракула», «Интервью с вампиром», «Баффи» и «Блэйд».

Экономическая интерпретация правомерна, но несоразмерна насыщенному образу вурдалака, из которого черпай до остатка, и всё равно останется. В той же «Баффи: истребительнице вампиров» кровопийцы хоть и облачаются в разных управленцев, символизируя греховность и коррумпированность власти и денег, по задумке шоураннера Джосса Уидона, они также метафорически выражают духовный раскол, поиск идентичности и моральное смятение, присущие переходному возрасту.

Или, скажем, в 1987 году с промежутком в пару месяцев выходят «Пропащие ребята» Джоэла Шумахера и «Почти стемнело» Кэтрин Бигелоу. В них кровопийцы представлены как маргинальная тусовка одиозных контркультурщиков, байкеров-кочевников и торчков. Ночные балагуры, лишённые здорового тела, статуса, дома и права на нормальную жизнь, мстят социуму за отсутствие в нём свободного места. На фоне развернувшейся в 1987 году программы по предупреждению эпидемии СПИДа в США (и появления первых лекарств) фильмы Шумахера и Бигелоу выступают прожекторами важной социальной проблемы, в том числе политики исключения. Да, вампиризм в обоих случаях обрамляется романтическо-авантюрными линиями и коварно извилистым путём взросления безответственных и авантюрных персонажей, но в большей степени рифмуется с наркоманией и ВИЧ-инфекцией, что истощают жизненные силы, подобно вампирам, сжигают тела изнутри и изымают их из общества, делая невидимыми.

Годом позже выходит «Поцелуй вампира» Роберта Бирмана с Николасом Кейджем в роли литературного агента. За счёт неординарного использования образа вурдалака как жителя современного города фильм встраивается в многолетний тренд на сюжеты о рейгановских яппи — бизнесменах и трудоголиках — и издержках офисной культуры («Уолл-стрит», «Девушки из офиса» или «Американский психопат»). В образе вампира Кейдж иронично обыгрывает дорвавшегося до власти циника, насильника и беспринципного начальника, сидящего в кабинете, как в гробу, и высасывающего соки из подчинённых ему женщин. Бессмертие, приписываемое кровопийцам, тут (и много где ещё) синонимично безнаказанности, которая касается не столько очумевших боссов, сколько вообще системной патриархальной прожорливости и корпоративного сексизма.

Симпатизирующие кровопийцам «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года и «Интервью с вампиром» Нила Джордана 1994-го, напротив, отождествляют вампиров с людьми. Здешние вурдалаки по-человечески переживают любовь, эротическое притяжение, расставания, предательства и душевные муки. По-разному пытаются понять и выразить запутанную взаимосвязь души, разума и тела. Проще говоря, Коппола и Джордан не говорят о заразительности зла, уродстве власти и пороках общества, а культивируют в зрителе чуткость к непостижимому Другому — прекрасному, чувствительному и ранимому, — отражая в нём нашу собственную растерянность, ощущение инаковости и бессилие перед задачей вписаться в мир.

А о чём сегодня говорят вампиры?

Вампиры рефлексируют скрытое в эпохе и в человеке — неслучайно они так похожи на нас. Поэтому расшифровка их образа даже в рамках одного произведения напоминает детективную процедуру: подозрения ложатся сразу на десятки возможных коннотаций. Олицетворяя греховный соблазн, сексуальную свободу и страх смерти, вампиры становятся как буревестниками кровавого насилия и эпидемий, предвестниками кошмара и интенсивного наслаждения, так и вызовом традиционным представлениям о гендерах. Но по большому счёту они пленяют не завораживающей опасностью своего стана, а внутренней трагической обречённостью. В их горьком одиночестве, скитаниях по разным эпохам, телесной и духовной неудовлетворённости и видится секрет их нескончаемой поэтической притягательности.

Пластичность вампиров, их дар к трансформации позволяет им встраиваться в разные традиции и жанры и вот уже сто лет не сходить с экранов — да так, что фильмы о вампирах из прошлого не теряют с годами своей актуальности. Мы до сих пор не можем расстаться с пронизанным ностальгией, хоть и кризисным 2008 годом, в котором Эдвард Каллен нежно укрощал девичью тоску и тягу к опасности, воплощая в себе источник вечной жизни (в богатстве и здравии), любви и традиционных ценностей. А ещё — подростковый мазохизм. С теплом вспоминаются «Реальные упыри» 2014 года, по-доброму высмеивающие вампирские тропы. Тайка Вайтити сквозь призму закостенелых вурдалаков показывает как изменчивость мира, так и неустойчивость вампирского образа. Один — олицетворение чистого ужаса, второй — карпатский хищник-ловелас, третий — классический денди-вампир, тот, что разрушал консервативное понимание о маскулинности. Но все они прежде всего комические персонажи, пойманные в ловушку обывательской жизни нашего века и свободно комментирующие её странности.

В последние пять лет чувствуется прилив новой крови в вампирский образ. Например, в «Полуночной мессе» демонические кровопийцы поднимают старую тему о борьбе Бога и дьявола, света и тьмы внутри человека, но вместе с тем запускают предельно современную дискуссию о коллективной и личной психологической травме и изоляции. «Пищеблок» подчёркивает, как ностальгическая тяга к мёртвому прошлому высасывает из будущего жизненные силы и тянет его вниз. В сериале «Интервью с вампиром» на временной дистанции показаны проблемы расовых притеснений в современной Америке, а через эмоциональное усиление тем любви и привязанности по-новому раскручивается связь раба и господина.

В «Грешниках» Райана Куглера вампиры тоже встраиваются в разговор о сегрегации и притеснении расовых меньшинств, но в большей степени олицетворяют проблему культурной апроприации. Афроамериканское сообщество посредством танцев, музыки, звучащих вслух верований и мировоззрений на протяжении всего пылкого сюжета отстаивает право на сохранение как культурной идентичности и целостности, так и телесной свободы; противостоит доминирующей белой американской и, в сущности, монолитной культуре — она и тут выступает злостным вампиром, вонзающим клыки в символы и традиции подчинённых ей народностей.

Готы, объединяйтесь

Cейчас возвращается не только южная готика с присущей ей хтонью, бедностью и обветшалостью, как в сериале «Извне» или хорроре «Шёпоты мертвого дома», но и готика вообще. На фоне пандемии, консервативного отката и войн человечество словно возвращается в состояние тёмных времен, пронизывается предчувствием грядущего Судного дня, то есть ядерной войны. Но ментально мы ближе к жителям XVIII-XIX веков — времени научных и философских открытий, суливших рождение новых формаций, политических строев и эволюцию в отношениях человека с природой и Богом.

Разве что сейчас мы как будто испытываем ещё меньше доверия к фронтиру человеческой мысли, замечая, как мир при всём научном развитии идеологически регрессирует, разобщает, делает всех бесконечно одинокими. Тёмные времена, пессимистичный взгляд на прогресс «порождают мрачную культуру», как пишет колумнистка Vogue Тиш Вайнсток. В потоке ужасных новостей мы утратили надежду на светлое будущее и уже не видим в нём своего места. Оно превратилось в обезличенное и бесчувственное пространство. Отсюда и формируется запрос на поиск пристанища в прошлом — прежде всего в нетленных нарративах и эстетиках.

Нечто подобное развернулось в конце 1970-х, когда часть британской молодёжи обратилась к готическому и романтическому периодам искусства. На жёсткую политику Маргарет Тэтчер они реагировали кладбищенской образностью, помогающей выразить ужасы жизни. Музыкой и поэзией The Cure и Siouxsie and the Banshees, чья экспрессивная и меланхоличная чувствительность противостоит системному безразличию. «Готика является неосознанным отражением коллективной меланхолии… Размещает страхи, присущие нашей амбивалентной эпохе, в стилистические убежища… Даёт возможность жить со своей тревогой, не отрицая её», — пишет обозревательница итальянского Vogue Эссия Сахли. Вот и сейчас мрачный романтизм и викторианская готика окутывают облаком скорби коллекции модных домов — Dilara Findikoglu, Dior, Ann Demeulemeester, Alexander McQueen, музыку — The Cure даже выпустили 14-й альбом Songs of a Lost World, и, конечно, кино — Тим Бёртон, вон, даже вернулся с новой командой готичных аутсайдеров в «Уэнсдей» и выпустил сиквел «Битлджуса», одной из лучших комедий про смерть.

Режиссёры — Гильермо дель Торо с «Франкенштейном», Мэгги Джилленхол с «Невестой», Эмиральд Феннел с «Грозовым перевалом» — по очереди адаптируют романтическую литературу. И едва ли из-за недостатка оригинальных сценариев. Скорее, из-за актуализации присущих той литературе размышлений о дихотомиях природы и разума, добра и зла, жизни и смерти, любви и жестокости, подчинения и господства. Романтизм, готика провозглашают верховенство чувств над скупым рационализмом, рвутся к глубине переживаний и страстности. К природе с её непокорными скалами, обрывами, ветрами, морями, льдами, пугающими созданиями и кружевными паутинками эмоций, сегодня умирающей в агонии экологического кризиса. Недаром одним из мотивов «Франкенштейна» дель Торо становится хрупкость земли и всего живого мира, чувствующих себя в опасности рядом с человеком.

Именно готический ренессанс обращает внимание режиссёров к «Дракуле» Брэма Стокера, к тексту, который в числе первых отметил непостижимую монструозность человеческих идей и кровавости цивилизации. Роман отражает не только общество, испуганно встречающее ветер перемен, чумы и смерти, но и многовековое колониальное и сексуализированного насилие. А также ставит под сомнение табу на осмысление смерти и женской сексуальности. Текст Стокера вновь ценен в наш с вами период, когда мир узурпируют опасные идеи, несущие нас в объятия ночи.

Что актуальнее — «Дракула» или «Носферату»?

Фридрих Мурнау в «Носферату. Симфония ужаса» посредством фигуры вампира материализует пораженческое состояние немецкого духа, недоверие общества к чужаку. Вернер Херцог в 1970-е увидел в графе Орлоке другое существо — аутсайдера и давнего предка немецкого кино, поэтому и углубился в его сентиментальную ценность. Ощущая себя сиротой в мире кино, подобно сиротливому вурдалаку, Херцог восстанавливает родовое древо, обращаясь к эпохе немецкого экспрессионизма, чьи сподвижники когда-то вынужденно разбрелись по разным странам, потеряв цельность традиции.

Возможно, Роберт Эггерс и Люк Бессон руководствуются той же интенцией — вступить в диалог с предшественниками или сохранить декоративное кино прошлого в нейросетевом настоящем. Впрочем, «Дракулу» Бессона мотивирует другое — стремление ещё раз поработать с Калебом Лэндри Джонсом и обернуть одноимённый роман Брэма Стокера в новый ему жанр, чтобы поведать романтическую историю о вечной любви — чувстве, которого, по словам режиссёра, так не хватает современному миру. Эггерс поступает куда искреннее, исходя из личной и глубокой привязанности к первоисточнику: он с детства обожал ленту Мурнау и даже декорировал спектакль по её мотивам в старшей школе.

Экранизация классики немецкого экспрессиониста — закономерный шаг в карьере режиссёра, питающего страсть к старине и хтоническим пространствам, ведьмам и русалкам. Исполнить мечту режиссёра помог индустриальный кризис: раз кассовые рекорды бьют лайв-экшен-адаптации и ребуты, учитывая почти постоянный коммерческий успех фильмов и сериалов о вампирах, снимать о них выгодно и вполне безопасно. Так, «Носферату» заработал неплохие в наших реалиях 181,8 млн долларов, дважды отбив бюджет. А «Дракула» провалился. Вероятно, потому, что Бессон не попадает в нерв. Куцеватый на вид Калеб Лэндри Джонс вроде и не вписывается в образ сексуального кровопийцы или в сложившийся в 1980–1990-х глянцевый недостижимый идеал мужчины-метросексуала, вроде даже и обладает феминной чувствительностью, но своими поступками и мировоззрением знаменует собой актуальное нашим дням закрепление патриархальных установок и стереотипов, а не ожидавшееся от 2020-х освобождение и даже не любовь.

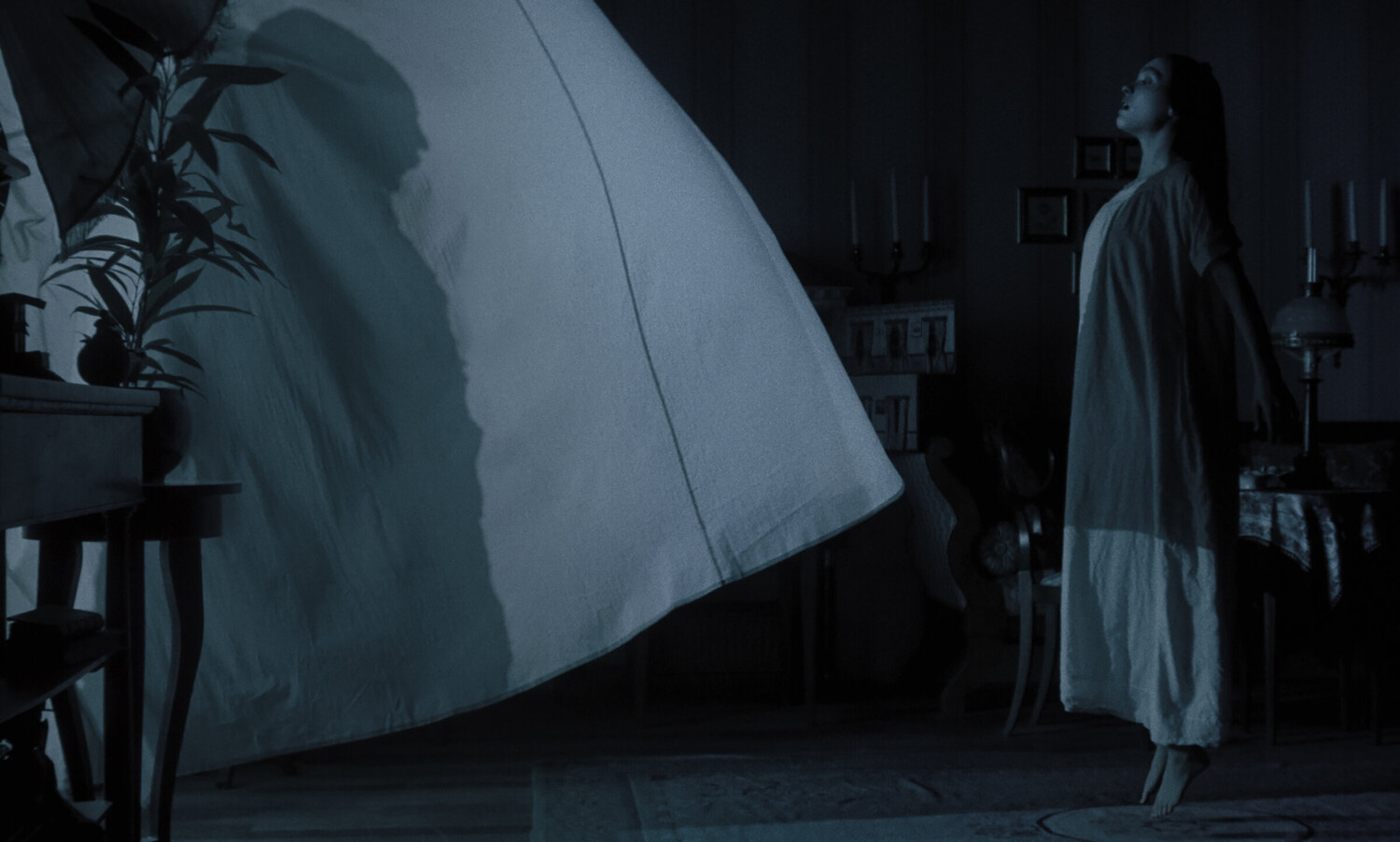

Эггерс же вскрывает в старинной истории громадное и переполняющее нашу эпоху предапокалиптическое настроение, страх перед будущим и ощущаемую многими телесную неудовлетворённость. Режиссёр не выуживает крупную метафору, напротив, заземляет нарратив в ограниченной плоскости женского тела и восстанавливает фольклорный образ кровопийцы — гниющего изнутри и олицетворяющего саму смерть. Избирая феминистскую оптику, он сочувственно исследует всюду порицаемое желание женщины и её физическую несвободу. Пока общество по наружной хрупкости, покорности и изящности судит ценность героини Лили-Роуз Депп, снедаемой стыдом и сжатой в корсете, вурдалак жаждет её внутренностей — он хочет её суть. Подобно охотнику, Эггерс ловит звериную природу эротического влечения Эллен Хутер к балканскому чудовищу, что держит её и зрителей в сексуальном страхе. В финальной сцене умирающую героиню и вурдалака переполняет наслаждение — их страдания закончены, мир их никогда не примет, зато больше не потревожит.

Да, вампиры лучше крови всасывают в себя волнующие социальные и экономические вопросы, но, как доказал Эггерс, куда важнее, что они — единственные персонажи мифов, которые искренне нуждаются в нас как индивидуальностях. Может, на несгораемую популярность вампиров влияют не меняющиеся экономика и политика и не закупоренная в вурдалаке фантазия о вечной жизни, а то, что эти романтические персонажи понимают нашу отчуждённость и одиночество, компенсируют нехватку эмоциональности. То, что именно они выбирают наш внутренний кровавый и болеющий мир, а не внешнюю оболочку, когда в реальности всё ровно наоборот.

Источники:

- Вики Караминас. Денди-вампир: переосмысление концепций мужской идентичности в моде, кино и литературе

- Инициатива Рейгана по борьбе с эпидемией СПИДа

- Статья Лиры Селин. Wherefore Vampires?

- Статья Vogue: Very Mad, Very Maudlin, Very Macabre: It’s Showtime for the Goth Revival

- Статья Vogue Italia. Il Beige Goth è la nuova tendenza per chi ama rifugiarsi nella malinconia, con romanticismo e un tocco di ribellione

- Nosferatu the Vampyre — Commentary by Werner Herzog

- The History of FDA's Role in Preventing the Spread of HIV/AIDS