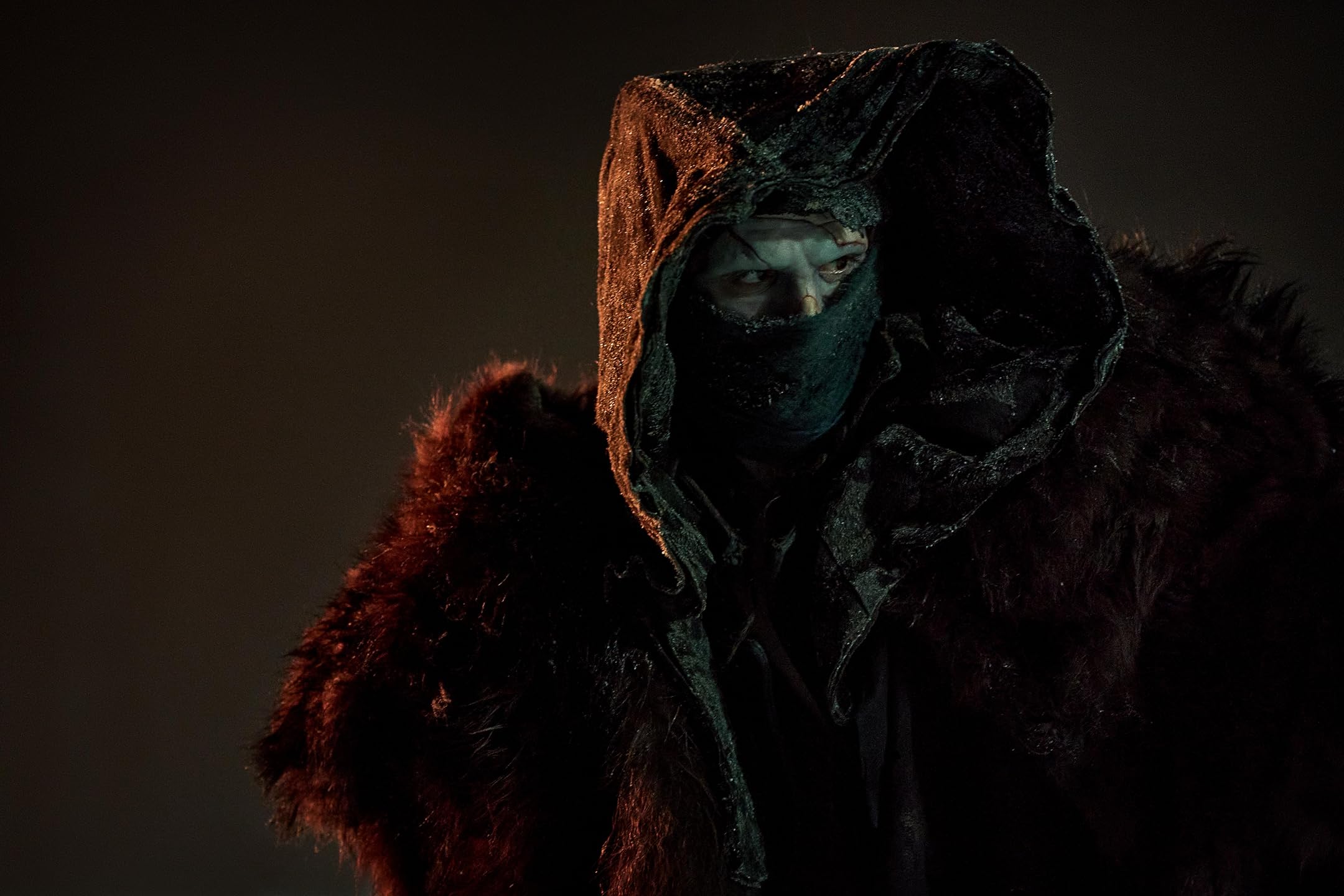

3 октября на Netflix вышел третий сезон скандальной антологии Иэна Бреннана и Райана Мёрфи «Монстры», посвящённый Эду Гину — главному кинематографическому маньяку, бесчинствующему на экране и в зрительских фантазиях с 1960-х. Сценаристы «Истории Эда Гина» не рисуют портрет травмированного извращенца-одиночки, а обсуждают его влияние на развитие кино, массовой культуры и зрительского вуайеризма.

Карина Назарова разбирается, почему маньяки вообще так интересны и в чём секрет их популярности.

Психоанализ маньяка: поп-психология 1960-х

В 1958 году полицейские ворвались в «дом ужасов» тихони Эда Гина, безобидного на вид фермера из маленького городка Плэйнфилд, найдя в его обители костюм из женской кожи, человеческие потроха и декоративные поделки. Последние были сделаны из сосков и отрезанных гениталий трупов женщин, выкопанных из могил. Новость о поимке некрофила-убийцы облетела страну, в одночасье развеяв американскую мечту о благоденствии в тихом пригороде и субурбическом благополучии. Как оказалось, угроза не исходит от «инопланетного» Другого, а дремлет в уютных спальных районах, прямо у тебя под окном. Репортёры ревели, обгладывая Гину косточки, а кинематографисты настраивали фокус камеры, зная, что образ Мясника из Плэйнфилда вскроет напряжение эпохи, социальное, политическое и субъектное.

Маниакальные персонажи встречались в кино и до Эда Гина. В португальской короткометражке «Преступления Диегу Алвеша» 1911 года о реальном грабителе из 1830-х, казнённом за убийство порядка 70 человек; в «Кабинете восковых фигур» 1924-го, где появляется Джек-потрошитель; в фикшен-хорроре «Самая опасная игра» 1932-го о сбежавшем в Южную Америку русском дворянине Зароффе, любящем охотиться на людей; в «М» 1931-го о моральной панике, вызванной убийцей девочек, олицетворяющим грядущий выкос поколений. Но именно к концу 1950-х массовое кино повзрослело и, устав от внутренних противоречий и накопленных недовольств от цензурных ограничений, с головой окунулось в насилие и мрачную ментальность маньяков.

Во многом это погружение обеспечила популярность психоанализа и поп-психологии. Кино 1960-х начинает ярко тематизировать внутреннюю раздробленность человека постмодернистской эпохи, осмыслять крах идей гуманизма и ужасы технологических достижений, приведший к разрушительной войне и росту банальных злодеев, бездумно выполняющих приказы. Рационализированная, подчиненная разуму реальность оказалась жестокой, опасной и непригодной для жизни. Поэтому кино и обращается к бессознательному и чувственному измерению в поиске истоков зла и насилия, места человека в системе и вшитых в нас технологий власти. Зрители, в свою очередь, сквозь фильмические сюжеты заглядывают вглубь себя, боясь обнаружить неладное. Так, не менее психологизированные нуары и гангстерские фильмы сменяют триллеры, ужасы и драмы о людях, переживающих внутренний разлад, конфликт между личным и публичным, Я и миром, если не психическое расстройство (например, «Маньчжурский кандидат» или готические «Невинные»).

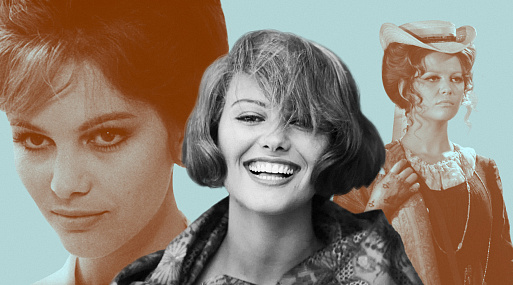

В 1960-м выходят сразу два фильма о маньяках. «Подглядывающий» Майкла Пауэлла следует за фотографом и кинооператором Марком (Карлхайнц Бём), снимающим убийства женщин на камеру. «Психо» Альфреда Хичкока зарывается в изломы психики Нормана Бейтса (Энтони Перкинс) — тихого владельца придорожного мотеля, вдохновлённого Эдом Гином, с тяжёлыми mommy issues. Сквозь травмированных мужчин, преодолевающих запрет ради удовлетворения своих эротических фантазий и присвоения власти, оба режиссёра осмысляют кризис маскулинности, поражённой войнами и поколенчекими травмами, сдвиг в понимании гендерной идентичности и насильственную основу патриархального мира.

Читайте также: Как Майкл Пауэлл и Эмерик Прессбургер изменили британское кино

Сквозь таинственное существование маньяков, подчинённых не закону, а субъективной извращённой логике, режиссёры обыгрывают фрейдистскую троицу психического устройства: Оно, отвечающее за вытесненные в бессознательное влечения, Я, контактирующее с миром, и репрессирующее, запрещающее Сверх-я. В экранном серийном убийце эти уровни смешиваются. Маньяк не подавляет желания, не подчиняется законам, оказываясь примером тотальной свободы воли, отшельником, презирающим порядок и вместе с тем воплощающим его. Будучи нашей теневой стороной (что забавно обыгрывается в «Природе зверя» Виктора Сальвы), маньяки заползают в нервы, вызывая прилив адреналина. Их экранные образы дают прожить страх перед Другим, а нарративы о них дают знание, что убийцей быть незаконно, противоестественно, одиноко и трагично. Но, наверное, самое важное — что подобное кино, используя наше любопытство и заворожённость зловещими мотивами маньяков, их радикальной непохожестью на нас, загадочной и непостижимо жестокой натурой, одновременно подчёркивает нашу личную «нормальность» и ставит её под вопрос, подтверждая нашу «моральную чистоту», и тут же её загрязняет.

Кровь и слёзы — маньяки открывают дверь к насилию в кино

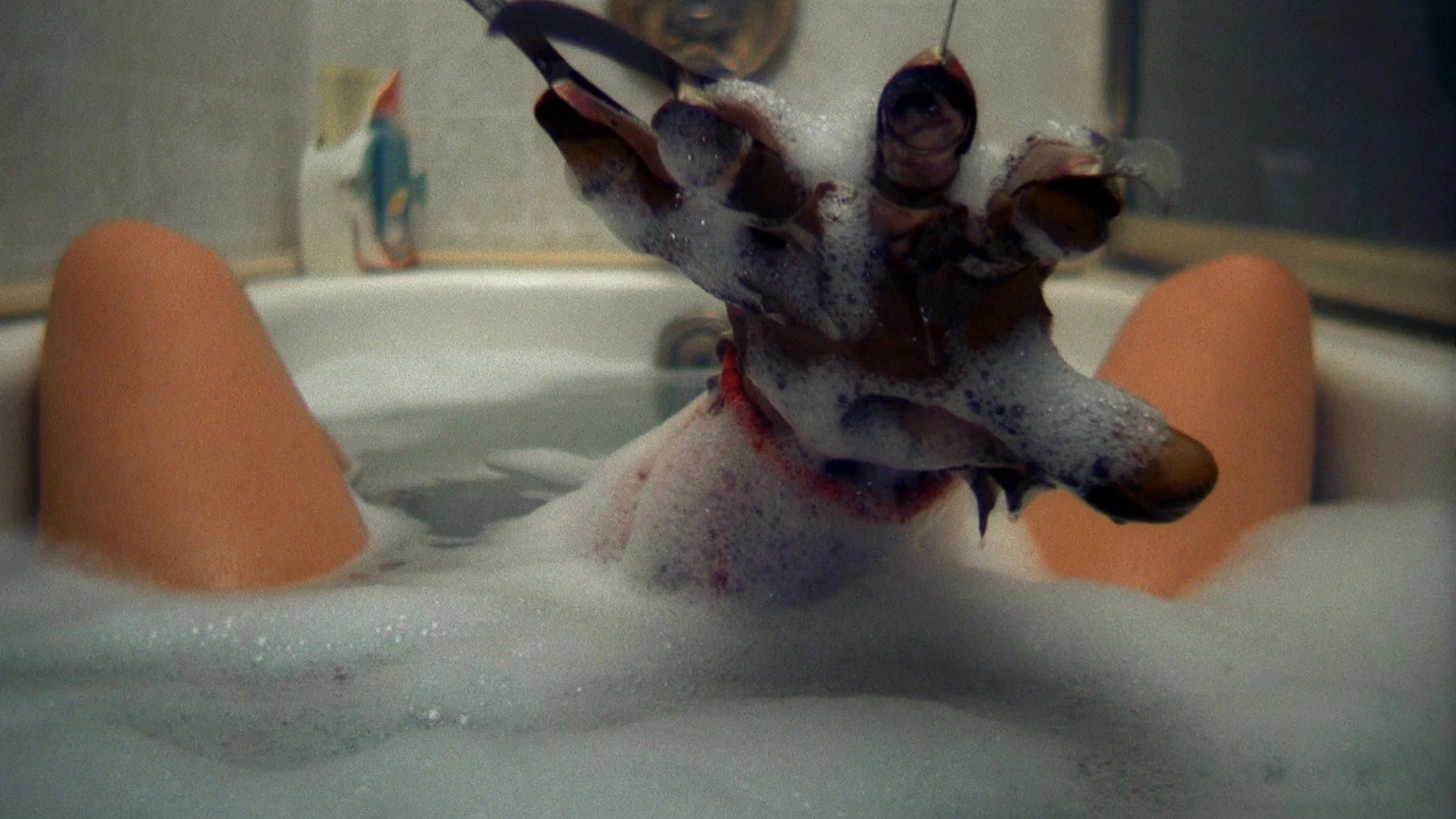

«Психо» и «Подглядывающий» вводят в кино откровенную репрезентацию насилия, исследуя при этом не только извращённость убийцы, но и зрительский вуайеризм. Пауэлл и Хичкок вскрывают скрытую маниакальность зрителя и подпитывают её, идентифицируя нас не с убийцей, а с жадной к зрелищным сценам камерой. Куда дальше заходят ало-кровавые джалло и следующие за ними триллеры. Окончательно избавившись от сдерживающих факторов в виде павильонов и цензуры, кино об убийцах в 1970–1980-е переживает свой самый яркий расцвет. Фильмы о невидимых сталкерах, серийных маньяках мотают зрителей по разным точкам идентификации — убийцы, жертвы, свидетеля и сыщика или же обывателя-детектива — и эстетизируют посредством монтажа, цвета, звука, архитектуры кадра как чувства тревоги и паранойи («Клют»), так и само насилие («Дрожь»). Последнее облекается в приемлемую и развлекательную форму, что делает жестокость менее реальной и более сновидческой, фантазийной, желанной.

Читайте также: Всё джалло — цветастых итальянских хоррорах

Медиаисследовательница Линда Уильямс вписывает кино о серийных убийцах в пул «телесных жанров». Для них характерно «изображение тела, охваченного сильными ощущениями или эмоциями». Экстатичная и избыточная образность этого кино отражается и воспроизводится в зрителе. В джалло женские тела, терзаемые маньяками, аффективно кадрируются на окровавленные части, становятся ещё более выпуклыми и болезненно уязвимыми, превращаясь в проекции уже наших органов. В триллерах Брайана де Пальмы или Кэтт Ши, в слэшерах Тоуба Хупера или Джона Карпентера момент убийства зачастую взят крупным планом — так, ощущение боли и двойное переживание насилия от лица убийцы и его умирающей, искажённой в спазмах жертвы выливается за пределы экрана, ставя нас в садомазохистское положение, где-то между маньяком и его мишенью.

Монстры и эстетика

У интереса к мрачной телесности глубокие исторические и психологические корни, уводящие куда-то к первобытности и древним цивилизациям. Однако фокус на убийце как концептуальном персонаже — хоть он и популяризируется с развитием массового искусства в XX веке — формируется в период гуманистического разворота XVIII–XIX веков, осторожно предваряя собой апокалиптические последствия Просвещения.

Читайте также: Как «Франкенштейн» Гильермо дель Торо отрицает существование монстров

Тогда философы размышляли о конфликтности человеческого опыта, застрявшего между материей и духом, спорили о свободе, законе и принципах морали, в том числе теоретизируя насилие — божественное, государственное и человеческое. Писатели же драматизировали возникшее напряжение между просвещённой новизной и тёмной стариной, реальным и сверхъестественным, объективным и субъективным в готических романах. В их вихре физиологического и духовного ужаса рациональное отрицалось в пользу экстатического переизбытка чувств и вселенской жестокости, довлеющей над телом и субъектностью и в них же воплощённой. Убийство выходит за пределы правового, религиозного и философского поля, оформляясь сквозь эстетический, литературный опыт.

Страхи перед угрожающим Другим и человеческой насильственной сущностью усваивались в коллективном бессознательном через мифы, сказки (вроде «Синей Бороды») и фольклор (например, про оборотней, призраков или вурдалаков). Но в конце XIX века, в разгар развития монополистического капитализма, в пору появления кино и психоанализа урбанистические легенды теряют флёр фантастичности — это происходит параллельно первым зафиксированным кейсам о маньяках, убивающих на почве сексуального влечения. Желания словно выходят из-под контроля, а на смену олицетворяющим их призракам и вурдалакам приходят монстры с человеческим лицом. Реальные душегубы и реальные тревоги общества проникают на страницы детективных романов, и наоборот. Например, в 1888-м, через два года после выхода повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», английский Уайтчепел захватывает маньяк Джек-потрошитель, по легенде, тоже доктор, как и персонаж Стивенсона. Одни из первых серийных убийц, бродивших по американским пустошам, братья-пираты Харп и Генри Холмс, убившие, предположительно, 200 человек в 1880-х, в частности по сексуальным мотивам, влияли на сюжеты американской литературы XIX века, назревающий палп-фикшен и будущее неоготики.

Неравнодушие публики к трансгрессивным историям и персонажам, живущим по ту сторону морали, ярко подсветил английский писатель Томас де Квинси. В 1827-м выходит его сатирическое эссе «Убийство как одно из изящных искусств», в котором он издевательски анализирует жажду человека к кровавым зрелищам; насмешливо называет убийство воплощением свободы воли и собирает анекдотический свод правил для определения эстетической ценности и достоинств кровавого преступления. Намного позже криминалист ФБР и профайлер Джон Дуглас напишет «Охотника за разумом», сравнив серийного убийцу с художником, а сцену убийства — с полотном (что далее подхватит маньяк Декстер из одноимённого сериала).

Нарушая этический порядок, серийные убийцы заодно взламывают и эстетический. Будто адаптируют под себя культуру, в которую не могут вписаться. Скажем, Эд Гин шил из содранной женской кожи уродливые костюмы и поделки; Зодиак слал в газеты свои симметрично зашифрованные трактаты; Оклендский убийца детей, или Бэбиситтер, из 1970-х складывал тела по-разному убитых жертв в сугробы у полицейского участка, уподобляя свои преступления содержательно продуманному хэппенингу. Ганнибал Лектер из фильма Джонатана Демме и сериала Брайана Фуллера — эстет-интеллектуал, оформляющий свои убийства как апокалиптические живописные полотна, готические скульптуры или современную фотографию. Джон Доу из «Семи» Дэвида Финчера наказывает жертв за смертные грехи, выстраивая сцену преступления как эстетизированные религиозные иллюстрации. Такое чувство, что киношные маньяки проверяют зрителей на вкус (к прекрасному).

Сенсация: насилие-то полое

Раз сам жанр триллера о маньяках зиждется на насилии и эстетике излишка, почему тогда отвечающая этим критериям антология «Монстры» так раздражает? Усердно показывая истории маньяков, шоу раздувает реальность до пухлой сенсации, представляя собой пустой набор кровавых образов и символов, метящих в «большое содержание», но его лишённых. А эстетизация насилия на экране приемлема только при наличии утрированной дистанции между условностью и реальностью (трилогия «Ужасающий») или спрятанного под насилием социально-политического подтекста. К примеру, Тоуб Хупер в «Техасской резне бензопилой» руками Кожаного лица и его отбитых родственничков подсвечивает системное насилие и кровожадную прожорливость американского общества 1970-х, приведшие к войне во Вьетнаме. В «Хэллоуине» Майкл Майерс воплощает кризис института семьи, сидящее в нас неубиваемое иррациональное зло и консервативное общество, карающее свободомыслящую молодёжь. Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» — насильственное прошлое фронтирной Америки, под чьей землёй зарыты трупы, а в коллективном бессознательном дремлют комплекс вины и травмы. Маньяк предстаёт не только тёмным двойником зрителя, но и призмой, преломляющей глобальные проблемы и частные для стран страхи и кризисы.

Читайте также: Почему второсортные ужасы опять популярны?

Задолго до бума телевизионных документалок о маньяках и роста тру-крайм-подкастов в XIX веке вокруг маньяков формируются зачатки постмодернистской журналистики, манипулирующей фактами и играющей на чувствах и уязвимостях читателей. Тогдашние газетчики складывали спекуляции на запретные темы смерти и секса и критику социальных проблем в плотные, чувственные тексты, смешивающие реальность с вымышленными, нередко гротескными домыслами. В статьях про Джека-потрошителя — первого зафиксированного в истории сексуального маньяка — репортёры не только смаковали чудовищные подробности его (или её) преступлений, но также подсвечивали страх богачей перед бедными и безработными приезжими из трущоб; несчастное положение и незащищённость проституированных женщин; описывали ресентимент простого люда перед буржуями-богачами, обладающими монополией на власть, — личность Джека-потрошителя так и не была раскрыта, но, по свидетельствам, убийца одевался в дорогие костюмы.

Джек-потрошитель, хирургически точно убивавший женщин, потрошивший их тела и оставлявший двусмысленные послания, служил подспорьем для обсуждения накопившихся социально-политических недовольств, классового расслоения, расового угнетения, гендерного неравенства и растущих экономических проблем. И, что немаловажно, его преступления стали толчком для ужесточения охранных мероприятий и технологий полицейской работы.

Публичный фокус на росте серийных убийц играл на руку идеологическому аппарату, закреплявшему государственные контролирующие структуры. То же самое наблюдается в США 1960–1990-х, в так называемый «Золотой век серийных убийц», когда серийные убийцы стали эпидемиологической проблемой — к 1980-м их число достигло чуть ли не 700 человек. Преступления пойманных серийных убийц широко освещались в СМИ, параллельно мигрируя в кино. Проблема захваченности медиа историями об убийствах и насилии, по словам Славоя Жижека, заключается в подмене реального чудовищного события на его абстракцию, «медийный спектакль». Трагедия обрастает публичной рефлексией, суть размывается и идеологически адаптируется.

Нарративы о Теде Банди и Джеффри Дамере стали прерогативой «новых правых», служа отводом глаз от экономических и социально спорных реформ и назревающих вопросов к правительству. Взгляд толпы сфокусировали на глубинном и автономном разложении общества, а не на системных проблемах (войны во Вьетнаме, кризиса активизма, роста потребления). Так, посредством медиа народу внушалось, что истинное зло таится не в эксплуатирующей системе и кровопийцах-корпорациях, а в простых людях, которые бродят среди нас, караулят в спальных районах. Как следствие на почве моральной паники и коллективного страха в 1980-е полиция США расширяет свои полномочия, получает больше финансирования, что, в свою очередь, приводит к росту полицейского беспредела, к арестам на расовой почве и коррумпированным судам.

Большой Миф

За счёт инструментов медиа серийный убийца обретает, со слов исследователя Филлипа Симпсона, «псевдобожественную ауру провидца». Он открывает глаза на раны и теневые стороны социума и напряжение, лежащее в основе отношений человека с системой. Так, маньяк, символически кодируемый как «монстр под маской человека», превращается в поп-культурный миф и встраивается в городской фольклор, наравне с ведьмами, культистами и инопланетянами, чтобы обуздать тревоги современности.

Прибавить к реалистической природе серийного убийцы сверхъестественный слой, то получился бы вурдалак, или оборотень, или Джиперс Криперс, воплощающий сотню дальнобойщиков-маньяков, встречавших американцев на трассах и породивших целый жанр дорожного триллера. У вампира и серийного убийцы и правда есть что-то общее: они — аутсайдеры-одиночки, каннибалистически поглощающие живых и скрывающие свои натуры под внешним покровом «нормальности». У Теда Банди явно есть тонкая связь с мрачными байроническими персонажами или готическими садистами, притягивающими женщин-мазохисток в свои злые объятия. Джеффри Дамер вообще по-вампирски поэтично признавался, что съедал части тел своих изнасилованных и жестоко убитых жертв, чтобы «сохранить их поближе к сердцу, носить их всегда с собой».

Что же тогда находится в сердцевине мифа о маньяке, сделавшего его таким популярным? Как минимум он воплощает доведённый до максимума социопатический индивидуализм, который разделяют и воспевают богатеи-мегаломаньяки вроде Дональда Трампа, Лоренса Финка и Майкла Милкена. Это хорошо отражено в главном герое «Американского психопата»: эгоцентричный финансист конвертирует потребительское невротическое желание в шизофренические фантазии об убийствах и пожирании женских органов. Фигура Патрика Бейтмана вскрывает в ядре американской мечты о потребительской вседозволенности маниакальную и насильственную суть капитализма и патриархата. Он — и вымышленный персонаж, и собирательный портрет элиты, добравшейся до больших денег, идя по чужим головам и пожирая общие ресурсы.

Читайте также: 25 лет «Американскому психопату»

Жижек советует воспринимать насилие в кино как зеркало идеологии; убийства и пытки на экране вызывают в нас искренний ужас, потому что инсценировка насильственного акта маскирует систему, которая окружает нас невидимым фоном и пускает в нас корни. И именно поэтому маньяк обращается в миф. Если тело существует внутри властных отношений, внутри политики, если государство присваивает себе право распоряжаться телами и определять цену жизней, то серийный убийца как бы присваивает себе эту привилегию на монополию насилия. Он контролирует тела жертв, подобно дисциплинарным институтам, одновременно поддерживает насильственную природу власти и в одиночку воплощает её в себе, нарушает порядок и подчёркивает, что тот зиждется на насилии, подчинении, контроле и убийстве.

Кто виноват?

Писательница Кэролин Фрейзер, уроженка Такомы, в книге Murderland строит мрачную конспирологическую теорию: сам воздух, пропитанный ядами индустриализации, создаёт маньяков. Она вспоминает дело своего земляка — душегуба Денниса Райдера, который вдохновил Стивена Кинга на повесть «Счастливый брак», а Оза Перкинса — на «Собирателя душ». До поимки Райдер отправил в местную газету письмо, утверждая, что находится под влиянием «фактора Х». Он осознавал себя частью глобального заговора, жертвами которого считал десятки других убийц. Фрейзер выдвигает гипотезу: раз почти все маньяки США росли или обитали вблизи промышленных предприятий, на их ментальность с детства влияли не родители и социум, а фабрики и заводы богачей, загрязняющие воду и воздух токсинами и свинцовой пылью. «Ничего не подозревающие люди вдыхают свинец, съедают его и становятся им», — пишет Фрейзер (к слову, Дэшил Хэммет тоже называл Такому «ядовитым городом»). И винить в разложении, токсикации общества нужно, например, династию Гуггенхаймов, владеющую рудоперерабатывающими заводами Asarco, чья прибыль как раз взлетела в 1974 году.

Другой вопрос, что большинство нарративов о маньяках, романтизируя их или нет, в конечном счёте перекладывает индивидуальную ответственность убийц на общество и мироустройство. Преступления маньяков, что в СМИ, что в кино, никак не вписываются в понятные зрителю координаты существования и морали. Для преодоления шока рассказчики и кинематографисты придумывают чистым злодеям мотивации. Вымышленные или нет, убийцы подаются как непризнанные гении («Молчание ягнят», «Ганнибал»), бунтари, бросившие вызов обществу («Прирождённые убийцы»), меланхоличные одиночки, физически не умеющие жить иначе («Генри: портрет серийного убийцы»). А их убийства объясняют несовместимыми с нормой сексуальными перверсиями и психическими расстройствами («История Эда Гина»), нанесённой в детстве психологической травмой («Психо», «Красный дракон», «Хэллоуин»), средой воспитания и репрессивным социумом («Убийца “Священный паук”»), подрывающими свободу гендерными стереотипами («Разыскивающий») или всем сразу. Сюжеты направляют свой гнев не в адрес конкретного человека, а против породившей его прогнившей, но тем не менее абстрактной системы, которая незаметно взращивает семьи, садистически угнетает социальную среду, поддерживает жизнь идеологиям через репрессии и насилие. И если инопланетяне в массовом американском сознании успокаивают страх перед «красной угрозой» и войной, серийные убийцы на экране воплощают нашу повседневную незащищённость перед лицом карающего и контролирующего маньяка-государства.

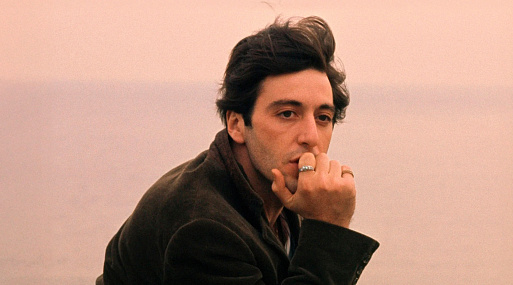

В «Семи» Финчера как раз показано падение молодого детектива (Брэд Питт). Пытаясь поймать маньяка, герой теряет самообладание, покрывается физической и духовной грязью, превращаясь из доброго парня в агрессора. Помимо морального разложения американского общества, Финчер здесь тематизирует незаконную правительственную слежку, кризис полицейских структур и алчность медиа. В отличие от многих соратников по жанру, он не романтизирует маньяков и свою критику чаще обрамляет с помощью персонажей — агентов власти, показывая уязвимости системы через её уязвимых и человечных служащих. Так, к примеру, происходит в сериале Финчера «Охотник за разумом», в котором сюжет крутится вокруг вымышленных агентов ФБР и их стремления познать природу зла. Герои теряют грань между профессиональным подходом и личным интересом, ходят по острию этических конфликтов, фактов и домыслов. Отождествляя разные подходы и восприятия права, закона и института власти, которому они подчиняются, персонажи по-разному концептуализируют проблемы институциональной коррупции, системного расизма и гендерного неравенства.

Читайте также: 30 лет культовому «Семь» Дэвида Финчера

А в «Охотнике на людей», снятом по роману Томаса Харриса «Красный дракон», Майкл Манн создаёт психологическую архитектуру детективного расследования посредством стеклянных поверхностей и цветов: стекло символизирует скользящую фигуру неуловимого убийцы и открытость человека перед опасностями, синий цвет — дремлющее бессознательное, белый — контролирующую тюрьму Сверх-я. За счёт техники съёмки и оформления фильма режиссёр усиливает проницаемость и гиперчувствительность образов насилия, показывая, насколько само вглядывание в бездну человеческого зла патологично и разрушительно. Здешний герой, профайлер ФБР (Уильям Петерсен), не выдерживает массива жестокости. Он и зритель смотрят на преступления маньяка, записанные на видеокамеру, невольно идентифицируясь с ним и утрачивая стабильную человечность.

Расследуя преступления маньяков, детективы прежде всего расследуют потаённые части себя и мрачные стороны их среды обитания. Сыщик и убийца по закону жанра становятся противоположными частями одного целого. Зритель же, соединяясь то с детективом, то с жертвой, то с монстром-убийцей, избирает наиболее удобную этическую позицию взгляда. В случае романтизации преступника, погружения в его сознание и ремесло мы вступаем в интеллектуальную игру: выбирая между моральным долгом и иррациональной эмпатией, мы испытываем сердечный порыв простить и оправдать злодея, тем самым возвышаясь над ним и закрепляясь в своей личной добродетельности. На этой игре, скажем, строится «Декстер», превращающий маньяка в народного мстителя. В случае, если сюжет охватывает нас трепетом паранойи и физиологическим ужасом, мы в идеале заходим за изгородь насилия и видим там нечто большее, чем разнузданную фантазию режиссёра. Можно разглядеть там всё что захочется: чистое жанровое развлечение, яркую детективную историю, завуалированную критику системного насилия или зеркальное отражение своего дремлющего «тёмного попутчика».

Источники:

- Славой Жижек. «Киногид извращенца»

- Славой Жижек. «Насилие»

- Статья Сони Баэло-Альюэ «Эстетика серийного убийства: против этики»

- Статья Сандры Уайт о влиянии Джека-потрошителя на развитие полиции

- Статья American Atrocity: The Stylization of Violence

- Caroline Fraser. Murderland: Crime and Bloodlust in the Time of Serial Killers

- Robert Conrath. The Guys Who Shoot to Thrill: Serial Killers and the American Popular Unconscious.

- Phillip Simpson. Psycho paths: tracking the serial killer through contemporary American Film and Fiction

- Linda Williams. Film Bodies: Gender, Genre, and Excess