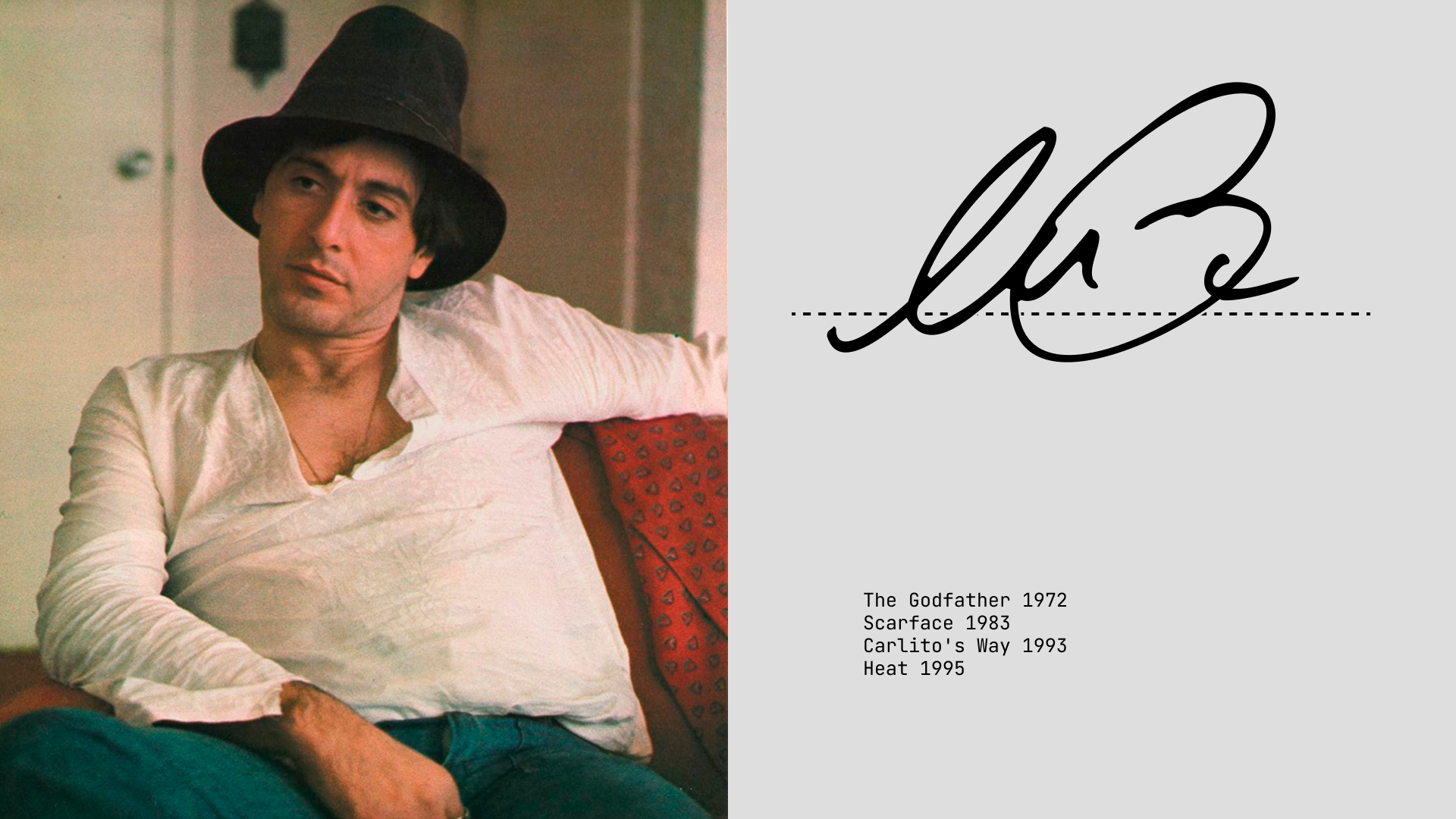

25 апреля исполняется 85 лет Аль Пачино — величайшему актёру, известному множеством ролей: в фильмах «Лицо со шрамом» (1983), «Крёстный отец» (1972), «Серпико» (1973), «Собачий полдень» (1975) и других. Несмотря на многочисленные роли гангстеров и детективов, фильмография Пачино богата самыми разными героями, вписанными в историю кино с момента его появления на экране. О феномене его мастерства и актёрских образов размышляет Алексей Васильев.

Тот факт, что свой единственный «Оскар» Аль Пачино взял за роль слепого (в «Запахе женщины», 1992), — лучший камешек в огород Американской киноакадемии, шутки про фаворитов которой навязли в зубах ещё со времён Марлен Дитрих. Она же и говорила: «Сядь я в инвалидную коляску — вмиг докатилась бы до награды». Как раз глаза Пачино, его огромные грустные итальянские глаза — такие есть только у его современницы Лайзы Миннелли — инструмент бескрайнего диапазона. Вспомните только «Крёстного отца» (1972). Когда Майк, в своей мафиозной семье бывший «гражданским», после покушения на отца и оплеухи от полицейского, стоившей ему сломанной челюсти, идёт на своё первое мокрое дело и обнимает по очереди братьев, именно глаза Пачино, обращённые в этот момент к зрителю, дважды (он обнимает по очереди Джеймса Каана и Роберта Дювалла) передают прямо в зал охапку тепла.

На мокром деле, где во время тёрок в ресторане он уложит того самого полицейского и гниду-наркоторговца, коп извиняется за изувеченное лицо, а Пачино опускает глаза — как опускает ребёнок, получивший какой-нибудь первый «жизненный урок», после которого он больше не поверит людям. И в том, и в другом случае эти взгляды отмеряют жизнь Майка на до и после. Это первые ровные сполохи солнца, что положат конец ледниковому периоду. И первые атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. Не нож — что-то глубокое: метеорит, бухнувший в море, чтобы привести к зарождению новой формы жизни или уничтожению прежней.

После убийства копа его от греха подальше спрячут на Сицилии, где он будет бродить со взглядом ребёнка, которого отправили к бабушке, не спросив, как он хочет провести лето. Там Майк встретит девушку. Он подарит ей колье, и на семейном ужине с другого конца стола она игривым жестом потрясёт колье — мол, нравится, — и вдруг упрямо-безразличный взгляд Пачино вспыхнет глазами совёнка. Сколько таких взглядов будет потом: взгляд потрясённости собственной жалкостью, когда увидит стриптиз Джина Хэкмена в «Пугале» (1973). Взгляд удивления женщиной, которая своей пулемётной очередью дурацких вопросов впервые остановила забег его гонщика «Формулы-1» в «Жизни взаймы» (1977).

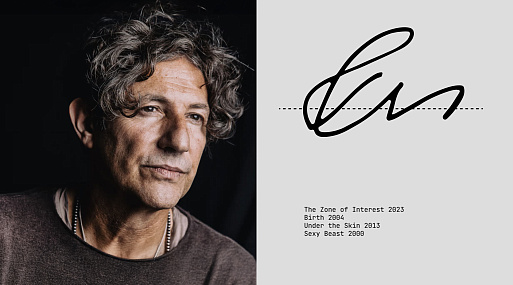

Хотя вообще-то в Пачино ценят театр мимики и жеста: именно в такой его ипостаси его потешно спародировал Говард в «Теории большого взрыва». Шаг, продолженный в жесте, завершённом наклоном головы, — непрерывное, как каллиграфический росчерк, движение. Это его особый дар и избитый приём, к которому он прибегает, когда играет в избитом кино.

Впервые он набил такими «Крёстного отца 2» (1974) — эту оперетточную антологию паранойи и выставленных напоказ киноприёмов, к которым по сей день прибегает всякий, не способный создать свои. Два пальца рогаткой вниз по запотевшему окну и тут же — к переносице, прежде чем повернуть голову к брату-предателю в разговоре-признании. Первый визит к еврейскому мафиози, предположительно заказавшему Майка, — пританцовывающая походка разминающегося боксера, оттопыренные локти, вращающиеся кисти. Суета рук и бёдер, как у тогдашней эстрадной дивы, завершающей номер про крах любви, во время разговора с женой, решившей уйти навсегда. Но всё это ерунда рядом с руками, упёртыми в боки, когда он развлекает Марту Келлер в «Жизни взаймы», которые, как на шарнирах, соскользнут и сомкнутся в ладонях вместе между колен, и одна тут же взлетит на долю секунды к переносице, а голова преклонится: всё, фиаско, я, король гонок Бобби Дирфилд, сдаюсь, во мне нет ничего интересного, эта странная женщина права… Вот где заводная игрушка, которая ездила-ездила, и вдруг р-раз — и сломалась. Но так изящно, что тут и настанет пора впервые за фильм меняться глазам Марты Келлер.

Если сложить эти три его ипостаси — актёр взглядов и интуиции, актёр жестов и мастерства и актёр-клоун, — сложится исчерпывающий портрет любого из нас.

Гораздо реже Пачино даёт нам возможность увидеть свой лучший номер — когда комическими средствами полностью перевоплощается в характер и наступают именины души. Первый и лучший раз это было у Брайана Де Пальмы в «Лице со шрамом» (1983) о том, как годы диско и кокаина деградировали и треснули по швам, с саундтреком музыкального посла той эпохи Джорджо Мородера.

Пачино включает Карлсона на коксе: локотки назад, живот под гавайской рубахой выпячен, хохолок стоит: «А я Тони!» Увидев холёную фифу эпохи Дебби Харри в исполнении Мишель Пфайффер, болван Тони столбенеет и, пританцевав к ней в клубе, первое, что догадывается спросить: «Как ваша фамилия?» Со своим вкусом кубинского зэка он подкатывает к ней в кадиллаках с сиденьями под зебру, в которые она отказывается садиться, зовёт замуж, по-мужицки требовательно приказывает налить ему выпить — она его гонит, объявляет сумасшедшим, но в итоге только всё чаще и больше над ним хохочет. Это чистый дуэт Карлсона и той телевизионной голой блондинки, при виде которой он в советском мультике раскраснелся и стал лепетать: «А мы тут, знаете ли, плюшками балуемся». Только реплики Пачино из того репертуара, что Карлсон адресовал фрекен Бок: «Мадам, ну давайте, давайте знакомиться». И отношения у них ровно такие же — с её стороны от «Не надо! Я вас боюсь» до «Он улетел! Но обещал вернуться. Милый…»

Порой видно, что Пфайффер начинает хохотать над Пачино не по роли, потому что он ни на секунду ничем не выдаёт себя из-под мастерски нанесённого им, как гипс на ногу, актёрского грима самоуверенного беспредельщика, и это было так здорово, что спустя восемь лет они повторят — в более, правда, слюнтяйском ключе — свой комико-лирический дуэт в ленте «Фрэнки и Джонни» (1991). Любопытно, что и там Пачино изобразит вышедшего на волю зэка, устроившегося работать в кафе, а первая работа, за какой мы застаём его в «Лице со шрамом», — это и есть работа подавальщицы, которую актёр преподносит с точностью Аллы Пугачёвой в «Настоящем полковнике»: «Кать, глянь, посетителей там нету? Ой, пойду я в окно погляжу!»

Увы, не только в кино, но и в жизни там, где наркотиков слишком много, — а у Пачино в «Лице со шрамом» сугробы кокаина не в переносном, а в прямом смысле лежат на столе, и он нюхает, роняя в них голову и поднимая её уже с белым клоунским шаром на кончике носа — первоначальное веселье сменяется периодом упрёков и недовольства, чтобы закончиться зрелищной катастрофой. Но даже этот малоинтересный не только в жизни, но и в очень хорошем кино (скучная вторая серия прекрасных «Ночей в стиле буги», 1997) период Пачино превращает в праздник: съехавший в кресле, с опущенной челюстью, с бровями, поднятыми вверх последним усилием не заснуть и не пустить слюни, он из этого состояния умудряется играть такие разные свои отношения с Пфайффер, с прекрасным своим кубинским корешем, с сестрой, с врагами, с лицемерами и прочими персонажами. За это Де Пальма и сценарист Оливер Стоун дарят ему финал пусть и ужасающий, но на манер, как ужасали за 10 лет до этого фильма кинозрелища вроде «Ада в поднебесье» и «Землетрясения».

Если сложить эти три его ипостаси — актёр взглядов и интуиции, актёр жестов и мастерства и актёр-клоун, — сложится исчерпывающий портрет любого из нас. Глаза Пачино — это озарения наших чувств, редкие, разворачивающие судьбу. Жесты Пачино — это наши привычки, то, что выбешивает в нас тех, кто годами живёт с нами бок о бок (а нас — в них). Ну, а клоунское ревю — это те периоды, когда мы находим своё дело, и я имею в виду не только работу, а и спорт, секс, да то же пьянство, которое, разве что чуть менее впечатляюще, чем кокаиновый марафон Шрамолицего, Пачино живописал под руководством того же Брайана Де Пальмы в «Пути Карлито» (1993).

И есть ещё кое-что. Две другие антизвезды его времени, Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро, как и Пачино, исправно пашут по сей день. Но только в его фильмографии нет фильмов, на названия которых пялишься как баран на новые ворота. Наоборот: если суждено появиться лучшему фильму, на какой и во второй раз денег не жалко, так именно в нём он и будет: в «Однажды в… Голливуде» (2019) Тарантино, например. Ему до сих пор не отказала его актёрская любилка. И за это из всех троих именно ему мы дарим свой смех и уважение.