Подходит к экватору неграфический роман о (кино)комиксах как ДНК (массовой) культуры. Самое время ответить на вопрос, в чём же сила. Точнее — почему одним сюжетам мы верим безоговорочно, а при виде других — часто с супергероями — морщимся похлеще, чем от Джеффри Безоса в космосе.

Едва ли не самая виральная сцена «Мстителей» (2012) — та, где они охотно перекусывают шаурмой после битвы за Нью-Йорк. Понятная человеческая сцена, понятная человеческая реакция. Нет ничего отраднее, чем вглядеться в экран и увидеть не ролевую модель, героя преодолевающего, а «такого, как я» — роняющего всё содержимое лаваша, пытающегося говорить с набитым ртом.

Дилемма правдоподобия родилась задолго до кино — хотя бы в парадных портретах или фотографиях еды торжественных натюрмортах. Искусство синема тоже поделилось формально на кино Люмьеров и Мельеса, хотя многие справедливо оспаривают «документальный» статус творчества первых (второй, понятно, отдувается за всё игровое). В более явную конфронтацию вступают высказывания Жан-Люка Годара и Брайана Де Пальмы: первый утверждал, что кино — это «правда 24 кадра в секунду», второй — что камера с такой же скоростью лжёт.

Тем не менее комиксы и их экранные аватары — в особенности супергероика, которую из графических историй удобнее всего поместить в отдельную нишу, — довольно рьяно подвергались экзамену на достоверность. Как правило, для её достижения хватает какой-то незамысловатой уловки: Ванда и Вижн переезжают в субурбию и пытаются воссоздать одноэтажный быт (это сюжет отличного «Вижна» Тома Кинга), Харли Квинн ходит в школу и борется за местный киноклуб (остроумный комикс «Разбивая стекло» Марико Тамаки и Стива Пью), будни Соколиного глаза содержат перестрелки, но хватает и обычных городских проблем (таков комикс Мэтта Фрэкшна и Дэвида Ажа, лёгший в основу грядущего сериала).

Тут легко запутаться в двух созвучных понятиях — повседневности и достоверности. Первое подразумевает существование в часто приключенческих сюжетах некоторой рутины. В рамках одного повествования или же как специальный трюк, когда Ванда платит налоги, Харли прогуливает уроки, а Соколиный глаз познаёт прелести медицинской сферы. Это и сцена с шаурмой: в череде событий, мягко сказать, непривычных случается что-то узнаваемое, правдоподобное, родное.

С достоверностью чуть сложнее: этот ярлык нередко клеят на фильмы о том, что мы не можем просветить рентгеном собственного опыта. Из-за эксклюзивности события: удаления от смотрящего временем или географией, статусом, особенностями личности. Так «Нанук с Севера» (1922), «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» (1975), «Иди и смотри» (1985), «Хрусталёв, машину!» (1998), «Вальс с Баширом» (2008), «Сын Саула» (2015) и «Смерть Людовика XIV» (2016) производят убедительное впечатление, которое потом может быть разбито радетелями исторической достоверности или носителями релевантного опыта. Как напряжение в хорроре может улетучиться, когда зрители перестают верить, что разделиться посреди темного леса — хорошая идея, опираясь на своё представление о логичных действиях.

Легко представить и обратный процесс: когда история повседневная предстаёт фальшивой. Нет ничего «универсальнее» восторга юности, чей пик обязательно приходится на последнее школьное лето («То самое лето» Джиллиан Тамаки и её кузины Марико), но повторение часто производит эффект копирования, то есть неправды, подлога. Как ёлочные игрушки из старого анекдота: блестят, но не радуют. Отсюда — праведный гнев в адрес тех, кто «гонится за трендами», наобум награждая подростков смартфонами и сатирической зависимостью от лайков. Само их присутствие в кадре не делает историю убедительной, достоверной или созвучной нашей повседневности. Как и инопланетяне, лазеры из глаз или чудище из трясины не исключают, что сюжет опишет некое переживание так, как и документальной камере не снилось.

Иными словами, «повседневность» — это не только про правдоподобие, но и про выбор локаций и рутинных действий, нередко — стремление к одним и тем же зданиям, ракурсам и акцентам. В частности, это демонстрировал сериал «Ванда/Вижн», где персонажи буквально подчинились законам старых ситкомов, двигаясь и говоря по строгим правилам, словно заложники декораций (упс). Поминаемый в каждом выпуске #комикс-кода «Призрачный мир» (2001) Терри Цвигоффа так бесшовно вписывается в корпус историй взросления в окружении дайнеров и домов в два этажа, от Джона Хьюза до «Синего бархата» (1986), от «Донни Дарко» (2001) до «Эйфории» (2019) и далее, что кажется: это минимум — общая киновселенная, а то и самодостаточная эстетика, в рамках которой формируется и обновляется бренд переходного возраста.

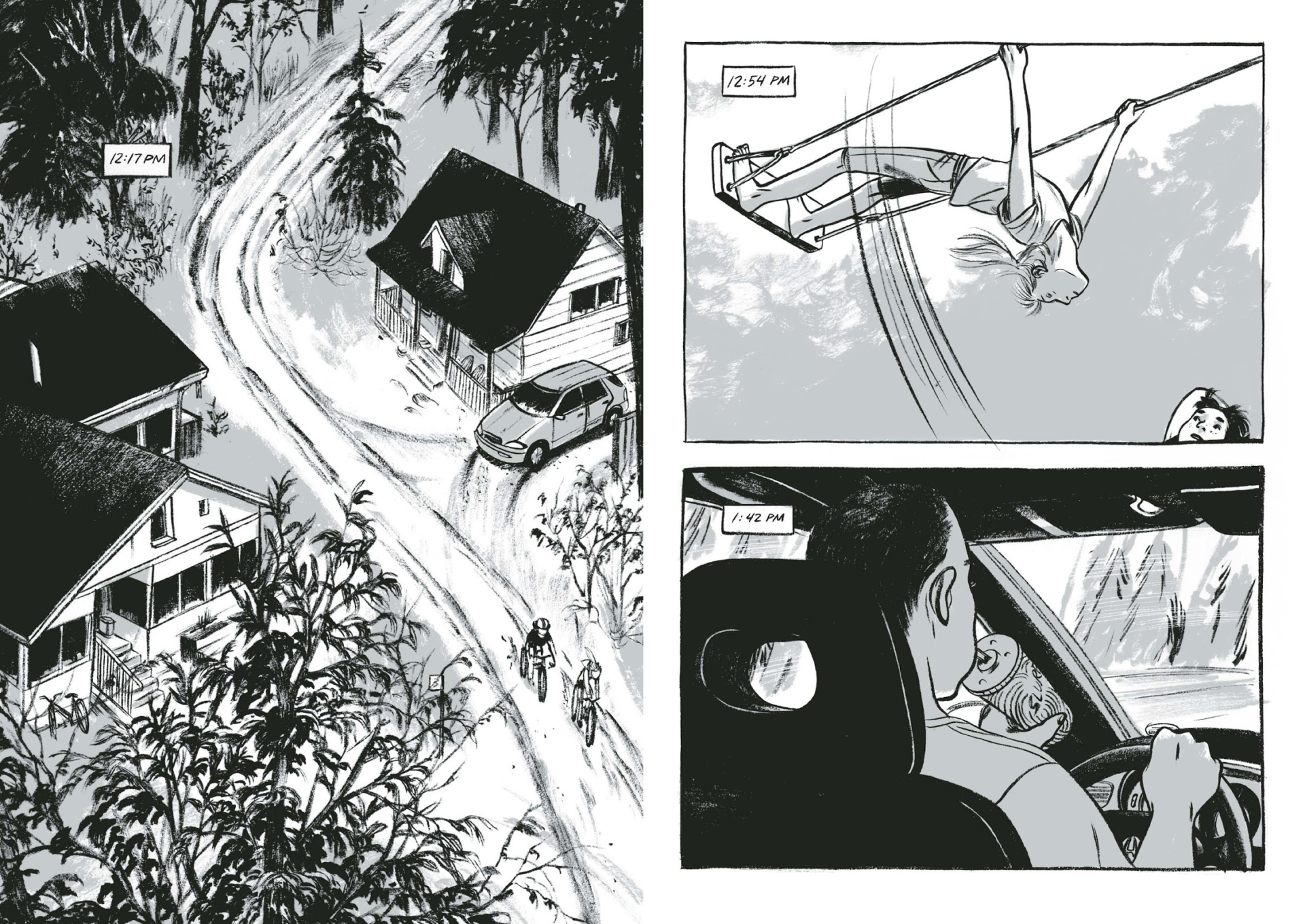

При этом в комиксах одним из шедевров «направления» можно назвать «Чёрную дыру» (1995–2005) Чарльза Бёрнса — историю о загадочной мутации, которая передаётся половым путем, превращая подростков в неприметных персонажей хоррора. Комикс много лет планируют экранизировать: сначала Александр Ажа с Нилом Гейманом в качестве сценариста, потом Дэвид Финчер грозил переиграть Линча на его же, по сути, поле. Всё тщетно: то ли из-за невзрачности сюжета, в котором отчаяние умирающей юности и хтонь Сиэтла рождаются за счет визуального решения, то ли потому, что кино куда сложнее, соблюдая баланс макабрического в повседневном, оставаться ещё и достоверным сказом о том, что взросление — это смертельная мутация. А «Чёрная дыра» одна из самых эмоционально (!) достоверных — субъективно, конечно.

Собственно, единственная достоверность, вокруг которой ломаются копья, — это «эмоциональная». Принятая за общественный компромисс схема последнего лета не обязана резонировать, если вы никогда не ездили на море, или, наоборот, узнаётся, несмотря на. Одно фантастическое допущение, искажающее «реальность», — вроде мутанта-уборщика в «Токсичном мстителе» (1984) или бессмертных галлов в «Астериксе и Обеликсе», — может только высветить абсурдность действительности. Заходит ли речь о школьном буллинге или бессмысленной бюрократии (одна из лучших серий «12 подвигов Астерикса»).

Как бы «объективные» факторы — складность истории, насущная ситуация, работа всей съёмочной команды, шкаф наград — ни диктовали значимость и «универсальность» книги, комикса, блокбастера, сериала, невозможно пересилить внутреннего Станиславского. Его «Не верю» может исходить как из абсолютного невежества, невовлечённости в бытовой или жанровый контекст, так и из стопроцентного знания, например, что бегать на каблуках неудобно. Но как (кино)комиксы, даже самые визионерские и отбитые, рождаются из жизни, так и жизнь зрителя/зрительницы может стать ростком вымышленного мира, почувствовать его дыхание, наложить подходящий фильтр на самое несусветное или бесчеловечное действие.

Но это уже совсем другая история, то есть — фанфик.