19 февраля в российский прокат выходит одна из самых заметных картин Каннского кинофестиваля «Молчаливый друг» венгерской режиссёрки Ильдико Эньеди («О теле и душе», «Мой XX век»). Подробнее о фильме — в рецензии Вероники Хлебниковой.

А в Библии красный кленовый лист

Заложен на Песни Песней.

Анна Ахматова, 1915 г.

Фильм Ильдико Эньеди с его естественнонаучным реквизитом опирается на двухсотлетний ствол дерева гинкго, как земля — на антинаучных китов. Корни его нелинейного сюжета обнимают персонажей из разных столетий в университетском райском саду. Крона уходит в самый космос. Это новая Песнь Песней, внимающая всему живому без слов, встроенная в геном семян и зрачков, направляющая ход коротких и длинных волн. Травы, младенцы и светляки, ростки и побеги, замершие в сумерках ночи лисица и филин, корни сельдерея и мандрагоры, герань в горшке участвуют в неслышном хоре, непостижимо связанные радостью жизни. Эньеди собирает мёд этой радости в оптические соты.

Здесь не книги проложены листьями, но поэзия пишется на зелёных ладонях, а язык укоренён в прожилках и годовых кольцах, пока Эньеди рассказывает забавные истории о самых непредвзятых людях своего времени, допустивших существование другого опыта за пределами человеческого.

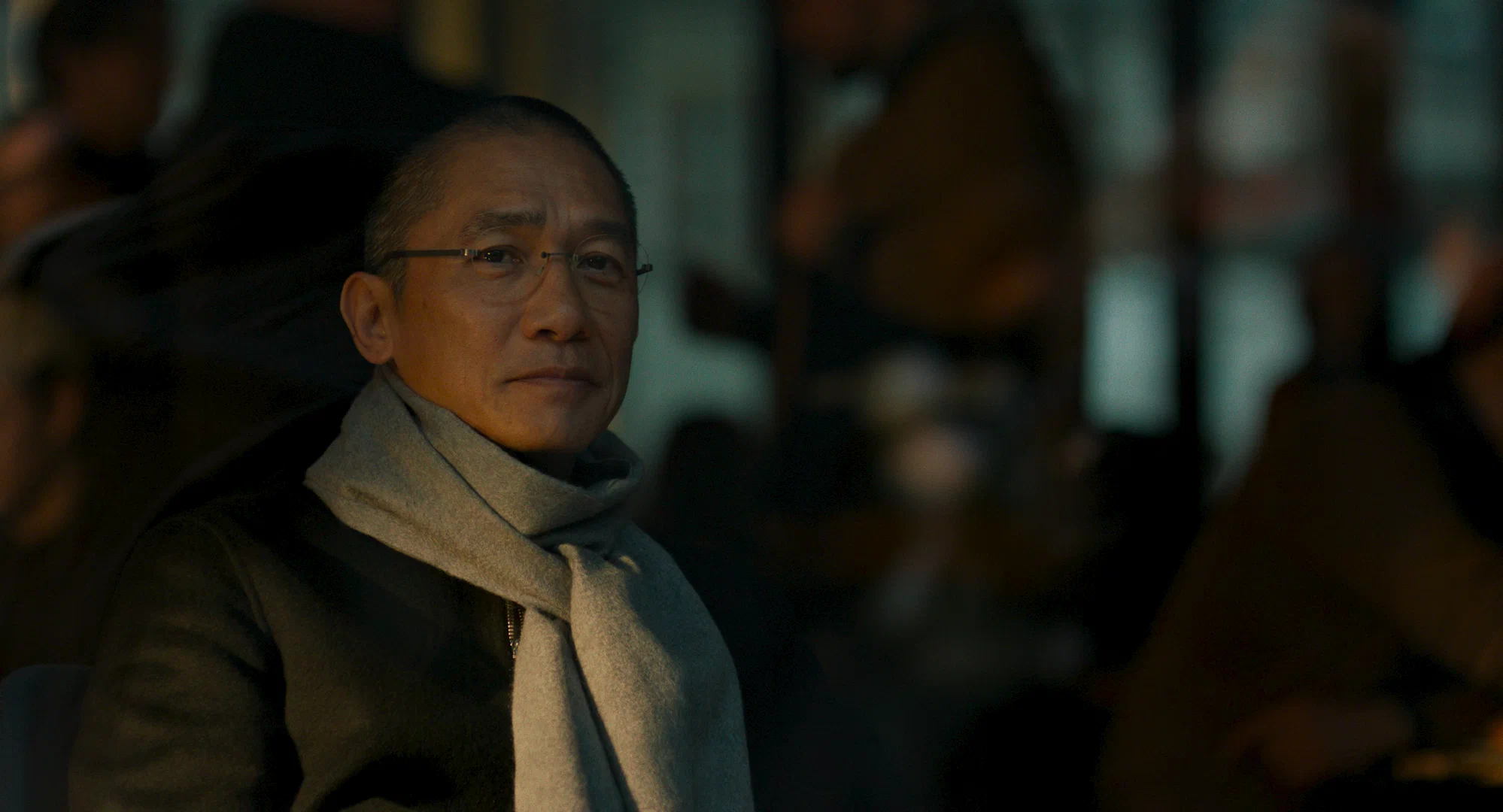

Тони Люн Чу-Вай в роли нейробиолога из Шанхая изолирован в кампусе марбургского университета, где его застала пандемия. Лекции прерваны, лаборатория заперта. Профессор в чепчике из электродов затевает самодеятельный эксперимент под раскидистым деревом гинкго и капелькой мескалина, впечатлённый исследованиями французского биолога в исполнении Леа Сейду.

В конце XIX века у этого дерева водили гимнастические хороводы девы, отвергнувшие бюргерские условности. Среди них была первая женщина, принятая в немецкий университет на факультет естественных наук. Старые скунсы из профессуры устроили ей издевательское испытание с целью смутить и не допустить к учёбе. Чёрно-белая плёнка не передаёт румянца Греты, когда вступительный экзамен принимает форму вербального насилия.

«Я не цветок», — отрежет она после очередной атаки знатоков полиандрии. Но скоро в чёрно-белой художественной фотографии — предшественнице работ Мохой-Надя — Грета экспериментальным путём установит сходство (пока только структурное) между собой и растением.

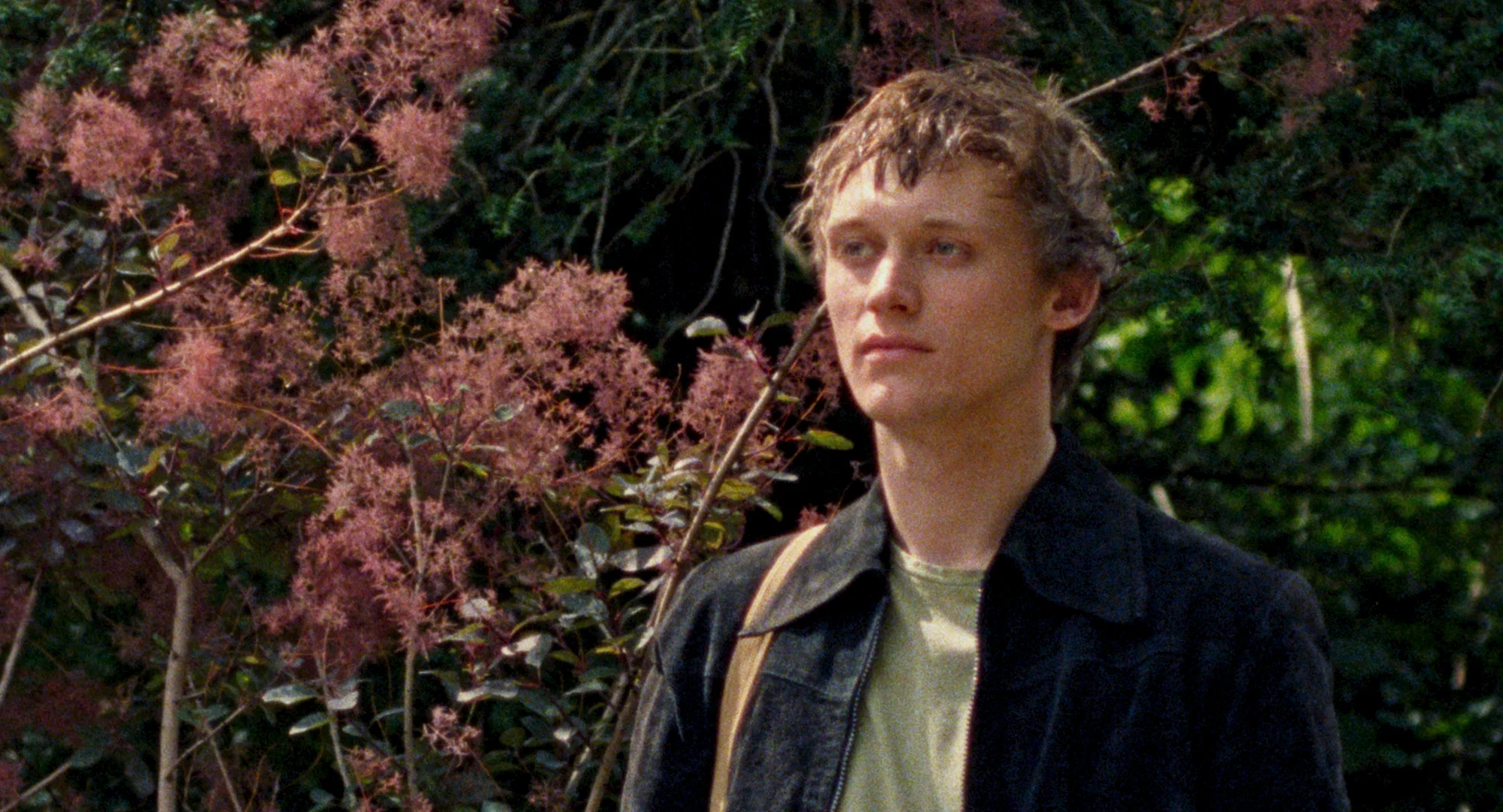

Из монохромного начала XX века камера переходит к выцветшим, слегка размытым оттенкам любительской плёнки 1970-х — времени, когда все наконец решили слиться с природой, студенты валялись на траве и её же курили.

Первокурсник, читатель «Дуинских элегий» Рильке, находит созвучия классического атласа Гёте и новейшего биологического эксперимента, который его эффектная соседка проводит с цветком герани. Что, если растениям свойственна нервная деятельность, психическая активность, чувственный опыт? Что, если они наблюдают за людьми, оценивают и как-то относятся к ним? Любовь земная и любовь к жизни соединяются в кадры чистой радости познания, рождения новых связей и восприятия. В попытке понять, можно ли рассмешить цветок, влюблённый первокурсник становится ему приятелем и кое-что изобретает. Все персонажи фильма сталкиваются с ошеломляющей новизной.

Дерево гинкго присутствует в каждой из этих жизней: каждая к нему как-то прислонилась, притулилась. А охмелевший китайский профессор был настолько фамильярен, что его даже вырвало у самых корней. Но вот понадобилось два с лишним века, чтобы не казалась дичью сама постановка вопроса: тоскует ли дерево гинкго?

Светила науки Тони Люн и Леа Сейду в зуме обсуждают пол и причины депрессии дерева. Это, конечно, смешно, и главная радость фильма Эньеди в том, что интонационно он ближе к лёгкой шутке на тему межвидовой коммуникации, чем к эпической драме о биоразнообразии и истории культуры на примере академической среды.

Эньеди не конъюнктурна, не высокопарна и, в отличие от своих персонажей-людей, не академична. Но что-то есть в её подходе от Робера Брессона, говорившего о «равенстве всех вещей» и о глазе Сезанна, который с равным воодушевлением писал и вазу для фруктов, и сына, и гору Сент-Виктуар.

Наука для Эньеди — поиск метафоры феноменам бытия. Её приоритет — не в идеях, а в созерцании. У Эньеди видимы самые деликатные эмоции и блистательно зрелищны минимально артикулированные дружба, влюблённость, в которые она никогда не вникает, не забалтывает их и не подвергает интерпретации. И особенно — одиночество; состояние, в котором можно что-то лучше расслышать и разглядеть. Каждый из героев по-своему гений одинокости — китаец в Европе, деревенский парень в новой культурной среде, единственная женщина в университете, единственное гинкго, изолированное в ботаническом эдеме.

В тишине ощутимее присутствие, которое невозможно выразить словами. Тихая, молчащая симфония природы и человека невербально прорастает во всех трёх историях, выстроенных Эньеди с потрясающим мастерством.

Это сложная постановочная картина, где каждому времени, судьбе и опыту найдена своя чувственность в ритмически варьирующихся тонах, стилях и форматах изображения: от строгой фотографической манеры в академических испытаниях Греты до приглушённого колорита, высокой точности цифры и хайтека наших дней.

Три эпохи с их деталями, три времени восприятия, три биологических темпа жизни, замирающей в паузе и в безвременье пандемии, в финале перекрывает великолепная длительность гинкго из породы тысячелетних реликтов. Это остроумный и чувственный кинематограф, который теперь почти не встретить, если не считать электрические разряды безнарративных фильмов вроде «Сон объял её дом» метафизического натуралиста Скотта Барли. Новый фильм Эньеди доставляет неизъяснимое счастье на уровне ощущений, что естественно для истории оплодотворения, ведь его финал, если поддаться соблазну приблизительной интерпретации, — своего рода древесный оргазм, отложенный на 230 лет.