На Мостре показали новый фильм Оливье Ассайаса «Кремлёвский волшебник», краткий и не всегда последовательный экскурс в российскую историю 90-х и 00-х. Но так ли важно в случае этой картины тревожиться за соответствия википедийным вкладкам? О магическом, метафизическом и лукавом в этой картине рассказывает Антон Фомочкин.

Читайте также: Самые ожидаемые премьеры Венеции

2019-й. Американский эссеист и тонкий ценитель замятинской прозы (Джеффри Райт) приезжает в Москву приобщиться к истокам своей литературной обсессии. Он томится в баре «Белуга», разглядывает столицу через гостиничное окно и наконец получает инвайт на тет-а-тет, адресованный другим страстным поклонником романа «Мы».

Ради такой беседы за пределы трёшки уж наверняка стоит выехать даже рефлексирущему интуристу. Окружённая густыми промёрзшими лесами загородная резиденция Вадима Баранова (Пол Дано) — прозванного мировыми СМИ «новым Распутиным» и «Кремлёвским волшебником», словом, не слегка сведущим в политтехнологиях специалистом — отдаёт леденящим привилегированным уютом клипа Алсу «Зимний сон». Хозяин показывает оригинал замятинского письма, обращённого к Сталину. Заваривает чай в гжелевском самоваре. И предлагает поговорить за жизнь, пересказывая хроники своих чернокнижных свершений начиная с 90-х, когда тот (молодой и амбициозный) ушёл с телевидения и по провидению Б. Березовского (Уилл Кин) занялся одним особенным проектом. «Новым, атлетичным и энергичным». Гость от самодовольной исповеди не отказывается, чай, заинтересован, ведь не случайно писал про Баранова критическую статью в модный западный журнал.

Близ кульминации, когда затосковавший по Родине (и большой игре) на туманной чужбине Березовский станет выпрашивать у старого приятеля передать извинительную весточку по известному адресу, Вадим в пылу накалившейся беседы категорично щёлкнет пальцами и активирует монтажную склейку. Резкую, невпопад размеренной смене восьмёрок, из которых фильм Ассайаса во втором акте состоит едва ли не полностью. Этот жест — единственное проявление магии, обещанной поэтичным названием, более походящим на тайтл какой-нибудь неизданной андерсеновской сказки о далёкой России, что будет явлено в кадре. В барановский гений манипулирования общественным сознанием предложено просто верить. Но действительно ли перед нами конвенциональный персонаж, который должен быть демиургом не только собственного мира, но и общеколлективной реальности?

Читайте также: Рецензия на 'La grazia' Паоло Соррентино

В сцене обсуждения творчества ВИА Daft Punk и будущего открытия сочинской Олимпиады Вадим произносит ключевую для условности «Волшебника» фразу: «Китч — единственный доступный способ говорить с массами». Следуя по главам барановской одиссеи всерьёз, можно увидеть в лучшем случае расширенный выпуск программы «Намедни»* с характерными док-врезками, где лица участников событий подменили моськами голливудских дублёров, или вовсе неосознанный парафраз пелевинского нарратива девяностых/нулевых во всём его сардоничном и извращённо-кэмпбелловском изводе с акцентом на дискурсе и гламуре. Так, занимаясь занудными архитектурно-декоративными сопоставлениями экранной действительности зазеркалья, легко пропустить совсем другой, не политический, а трансгрессивный фильм.

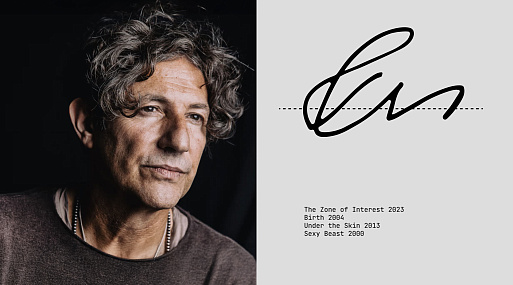

Ведь Вадим Баранов как идеологический акробат и мастер иносказательно-изысканных жестов — роль, которую герой принимает, стоит ему только сменить понтовую студенческую кожанку на что-то более официальное. В девяностых он начинает в театре, ставя модернистскую версию замятинского романа «Мы» (заодно самолично появляясь на сцене), но постепенно волею капитализма переключается на общество спектакля, социальный перформанс, такой же путаный и бесконечный, как «Улисс» Джойса. Чем дальше в белокаменную чащу, тем меньше Баранов напоминает человека из плоти — разве что духа, сродни неупокоенному в загробной жизни братцу Кристен Стюарт из «Персонального покупателя». Его замечают лишь свои, но и те — выжидая, когда серый кардинал с блеющей фамилией наконец сорвётся с репутационной трапеции. Партия штатного Мерлина поглощает личность Вадима настолько, что он становится мифологемой, неким обобщением отдавшегося компромиссу интеллектуала, который свободно цитирует Рильке и вообще-то читает книги, а не просто коллекционирует их на стеллажах. «Оскар» за такой статус не дают, поэтому приходится писать пресс-релизы, где за золотую статуэтку принимаешь персональные санкции. Для усиления этого образа Ассайас нанимает на титульную роль Пола Дано, человека без возраста, одинаково припухло-подросткового, вкрадчивого и пьеро-безуховского как в двадцать, так и в сорок, как в инфернальном прайме, так и в момент щемящей, потерянной, фаталистской уязвимости.

«Волшебник» — сосредоточение тематических наваждений режиссёра, в котором российская история последних тридцати лет — лишь одновременно броская и трагическая фактура для воплощения авторских идей (аналогично осознанно искажённо Куба 60-х была показана в «Афере в Майами», а Венесуэла 80-х — в «Карлосе»). Параноидальная шпиономания, фетишизация как 90-х, так и традиционной фам-фаталь-фигуры, достижение самости (или её потеря), двойничество, Лакан и Юнг. Всё это явит себя и здесь, отнюдь не оттеняя любовной лирики, от которой даже в счастливые часы мнительно грызёт тоска. Внутренняя драма Баранова в том, что его вклад в категории «best leading actor» никто не может оценить за незнанием масштабов сцены, постановки и зыбкой незримости самого (кино)театра. Он излагает своему благодарному заезжему слушателю версию событий, в которой почти никогда нет конкретных ответов на волнующие вопросы (и хорошо). Но лишь озвучив собственную историю вслух, он даёт ей прописку в нашей реальности, на экране. Быль ли, небыль — уже не так значимо: предупредительный дисклеймер, уповающий на слово fiction, страхует от любой конкретики.

Читайте также: Рецензия на «Метод исключения» Пак Чхан-ука

Ещё до того, как окуклиться в респектабельности своего делового костюма, Баранов окажется участником любовного треугольника (ещё одна присущая Ассайасу сюжетная необходимость). Алисия Викандер играет Ксению: то несмутный объект андерграундного (неогранённого) желания, то совесть героя, то женское воплощение его чувств к вотчине (в широком смысле). Говоря о том, что он хотел бы посвятить жизнь искусству, Вадим, как нетрудно догадаться, подразумевает женщину, которую при знакомстве тотчас торопится внедрить в постановку «Мы», концептуально обвесив всю её зеркалами. И всё бы ничего, пока на горизонте не появляется приятель Баранова Дмитрий (Том Стёрридж) — норовистый и наглый делец, поднявшийся на перепродаже коньяка за 500 долларов вместо рыночных 50, а после увязнувший в наглости нефтяных капиталов. Вадя тушуется. Дима шикует, понемногу занося ладонь над коленкой Ксении, чтобы это было и украдкой, и достаточно заметно всем участникам геометрического конфликта. Романтический императив — то, что будет возвышать, уравновешивать и поэтизировать фарсовое шоу при участии похожих (Лоу, Кин) и не очень интерпретаторов.

Ксения впервые появляется в кадре в очередном (вслед за «Ирмой Веп») ассайасовском музыкальном номере. Она кричит «Hush, tovarish», дёргая перформера на поводке (намёк на человека-собаку Кулика). О своём выступлении девушка пренебрежительно отзовётся «trendy bullshit»: примерно этому тейку и соответствует всё очевидное-невероятное, что выхватывает в качестве узнаваемых тегов о России режиссёр, радушно раздавая всё то, разухабистое, что ждут те самые массы от фильма с таким названием. «Валенки, валенки», kasha, kommunalka, novokuznetskaya street, меховые шапки, Шура и «Руки вверх», леопардовые лосины и фразы по типу «Медведь — символ нашей души». Когда в одной из сцен прозвучит «Если не попытаться ухватить власть, власть захватит тебя», эту фразу не стоит воспринимать буквально. Подвязавшись быть волшебником, Баранов всё ближе и ближе подбирается к источнику тектонических сдвигов, и сила эта — нечто большее, чем один или несколько важных людей в кабинетах. В конце концов, Ассайас снимает фильм-катастрофу, сдвигая его масштабы до экзистенциального апокалипсиса одного конкретного Персонажа.

Барановская чуткая тревожность тактильно передаётся именно в подобных эпизодах магического реализма. До смешного искусственные крупные хлопья снега, обычно и правда выпадающие в Москве к началу декабря, которые герои наблюдают с балкона гостиницы «Метрополь». Игра в прятки, когда Вадим теряет Ксению посреди узкой стокгольмской тропинки, намекающая на зыбкость пьесы, в которой Баранов то и дело получает пустые листы вместо текста и на которых ему то и дело приходится расписывать очередной стейтмент.

Надеждой на то, что замятинский корабль «Интеграл» при мнимой творческой свободе ещё есть возможность угнать и свинтить с этой планеты, ему, кажется, и остаётся жить.

Впереди СПОЙЛЕР!

В финале, проводив заокеанского гостя к автомобилю, Баранов получает пулю в затылок от невесть откуда протянутой руки. Учитывая финал романа-первоисточника (иной) и тем более судьбу прототипа, очевидно, что это метафизическая смерть как автора, так и персонажа в одном лице. Роль сыграна. История рассказана. Сказка — ложь, да в ней намёк.