20 ноября в прокат выходит «Авиатор» Егора Кончаловского — экранизация романа Евгения Водолазкина о человеке, который пробудился в 2026 году после столетнего криосна. По этому случаю Иван Афанасьев вспоминает 10 совершенно разных фильмов, которые обращаются с темой времени, используя его не просто как фон для сюжета, но как ключевой драматургический инструмент: от задорной комедии и головоломки для хардкорных физиков до изматывающего триллера, снятого всего одним дублем. В этих картинах время невероятно многолико — то это весёлое приключение, то безжалостный враг, то суперсила, то мрачная тюрьма.

«Назад в будущее»

Если спросить о фильмах про путешествия во времени, «Назад в будущее», без сомнения, будет первым. До этой культовой комедии истории о перемещениях сквозь эпохи чаще были мрачными или заумными. Фильм Роберта Земекиса совершил революцию, превратив научную фантастику в зажигательное, увлекательное приключение. Главный герой Марти Макфлай — обычный подросток, который случайно оказывается в 1955 году на машине времени — легендарном «ДеЛореане».

Ключевой момент: фильм делает вмешательство в прошлое невероятно весёлым и озорным. Рисковать стереть себя с лица земли, испортив первое свидание родителей, и при этом играть рок-н-ролл на балу — это чистое развлечение. «Назад в будущее» не грузит зрителя парадоксами, а фокусируется на комедии положений и человеческих отношениях. Земекис показал, что история про попытку Марти свести своих родителей может быть куда более захватывающей, чем спасение мира. Фильм моментально стал частью мировой поп-культуры, подарив нам образцовый дуэт подростка и безумного учёного, доктора Эммета Брауна. После этой картины путешествия во времени перестали быть уделом серьёзной НФ и превратились в забавную авантюрную игру.

Читайте также: К 40-летию «Назад в будущее»

«Грань будущего»

Картина, которая убедительно доказывает: сложная концепция может стать основой для отличного развлекательного боевика. В основе фильма лежит графический роман Хироси Сакурадзаки «Всё, что тебе нужно, — это убивать», иначе взглянувший на временные петли. «Грань будущего» умело обходит философские дилеммы, превращая их в захватывающую концепцию, которую режиссёр Даг Лайман ловко скрывает за эффектным экшеном. Майор Билл Кейдж, поначалу просто пиарщик, погибает в бою с мимиками, но тут же просыпается за день до битвы. Смерть для него становится не концом, а кнопкой Reset.

В этом и есть главная изюминка. Здесь каждое повторение — это шанс прокачать навыки и продвинуться в борьбе с пришельцами. Получается нечто похожее на видеоигру, где каждый «запуск» даёт новый опыт. Повторяя вместе с Кейджем его бесконечные дни, зритель сам будто оказывается в этой замкнутой петле. Тема временной петли здесь становится не драматическим проклятием, а средством для динамичного, непрерывного действия, которое обрамляет всю историю. Получилось кино, которое не заставляет слишком много думать о времени, зато позволяет им наслаждаться.

«Взлётная полоса»

Если предыдущие фильмы используют путешествия во времени во имя развлечения, то культовый короткометр «Взлётная полоса» — это чистейшая, концентрированная мысль о времени, памяти и судьбе. При этом он умудряется быть эталонной кинофантастикой. Уникальность картины — в её форме: это фотофильм. Практически вся двадцативосьмиминутная лента состоит из статичных чёрно-белых фотографий, сменяющих друг друга под закадровый голос.

Статичные снимки создают ощущение фрагментарной, застывшей памяти, подчёркивая, что прошлое — это не плавный поток, а серия ключевых, врезавшихся в сознание моментов. Здесь важно отметить, что режиссёр Крис Маркер был документалистом, и «Взлётная полоса» — его единственный игровой фильм. В фантастическом сюжете он остался в привычном для себя жанре киноэссе. История о человеке, которого из постапокалиптического мира посылают в прошлое для спасения будущего, оказала колоссальное влияние на культуру. «Взлётную полосу» цитировали как образец кинофантастики. Терри Гиллиам вообще снял «12 обезьян» как прямое переосмысление этого фотофильма. По сути, это кино о том, что наша память — это и есть временная петля, которую мы не в силах изменить, даже если научимся перемещаться во времени.

«Господин Никто»

Если «Взлётная полоса» показывала трагичное время, которое невозможно изменить, то «Господин Никто» Жако ван Дормеля предлагает куда более жизнеутверждающий взгляд на судьбу и выбор. Этот фильм — яркое, масштабное философское высказывание о бесконечных возможностях, скрытых за каждым решением. Картина рассказывает историю Немо Никто — последнего смертного на Земле, который в 118 лет пытается вспомнить свою жизнь. Проблема в том, что он помнит сразу все возможные варианты. Ван Дормель блестяще визуализирует хаос квантового выбора, где каждое «да» или «нет» порождает целую параллельную вселенную.

Весь фильм — лабиринт альтернативных реальностей, вдохновлённый фрагментарностью памяти, исследованной Маркером. Однако ван Дормель даёт более позитивную трактовку. Если у Маркера память была клеткой, то у Дормеля она — суперсила. В «Господине Никто» нет машины времени. Ключевая тема — управление временем через выбор. Режиссёр утверждает: мы не обречены, мы — архитекторы своей судьбы. В конце концов Никто приходит к мысли, что любой из выборов был правильным, и в этом заложена оптимистичная идея о том, что жизнью можно и нужно управлять, а время — это всего лишь ткань, которую мы кроим сами.

«Время»

Когда берёшься за кино о времени, всегда есть риск, что концепция окажется мощнее реализации. Именно это, к сожалению, произошло со «Временем» — картиной, которую критики приняли прохладно, но сама идея в ней небезынтересна. Сюжет построен на пугающей предпосылке: семья, отдыхая на тропическом пляже, обнаруживает, что время здесь течёт аномально быстро. Один час на острове равен целому году обычной жизни, и герои буквально наблюдают, как их дети стареют за считаные часы. Это физическое проявление ужаса, который чувствует каждый, понимающий, как быстро летят годы.

Несмотря на все шероховатости, концепция работает как сильнейшая метафора. М. Найт Шьямалан взял абстрактное понятие ускользающего времени и сделал его осязаемым врагом. В этом и есть главное достоинство фильма: он, как никакой другой, показывает зрителю бесценность жизни и каждого её момента. Если в «Назад в будущее» время — это игровая площадка, то здесь оно — неумолимый, безжалостный противник. Фильм тонко намекает на то, что наше отношение к скорости времени зависит от нас самих. Когда герои паникуют, время для них — мука. Когда они принимают неизбежное, время замедляется — не физически, но эмоционально. По сути, картина говорит: мы не можем остановить ход жизни, но можем осознанно наполнить её смыслом.

Читайте также: Рецензия на «Время» М. Найта Шьямалана

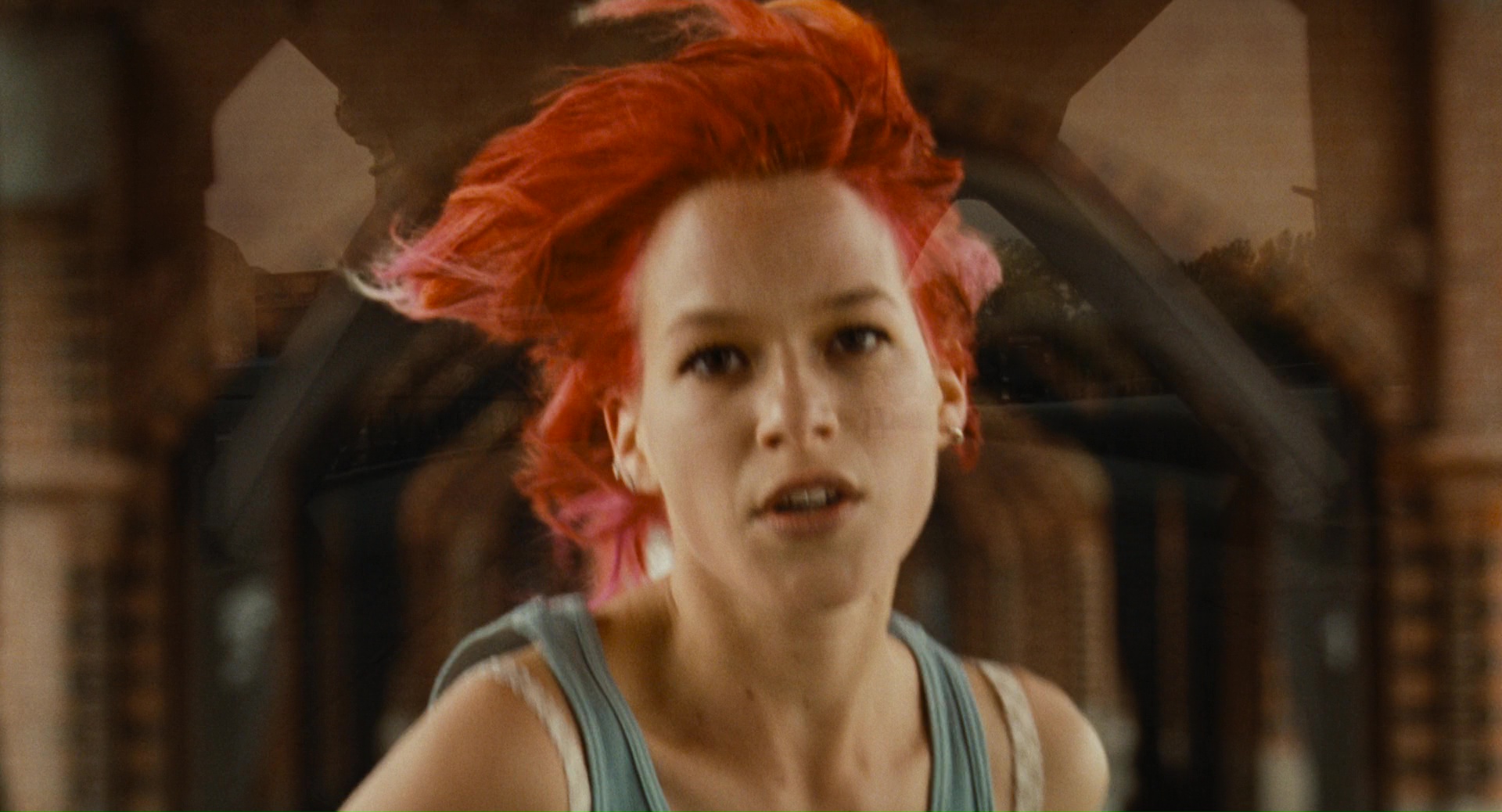

«Беги, Лола, беги»

Банально, но есть один соперник, которого тебе никогда не обогнать, — это время. Тем более неожиданно, что с ним всё равно можно состязаться при помощи кино. Фильм Тома Тыквера заставляет время работать на себя через бешеный монтаж и трёхкратное повторение одного события.

В этом фильме нет машин времени. Есть только двадцать минут, чтобы достать сто тысяч марок и спасти парня Лолы. Именно этот жёсткий лимит превращает фильм в потрясающий эксперимент с «эффектом бабочки». Тыквер создаёт замкнутую петлю, чтобы показать, как минимальное изменение в начале цепи событий полностью меняет финал. Лола бежит, меняя своё поведение всего на секунду, тем самым запуская новые варианты будущего. Это кино — триумф чистой формы над сюжетом. Зритель, наблюдая за тремя разными «забегами» Лолы, сам оказывается втянут в эту гонку. Фильм блестяще демонстрирует, что время — не константа, а пластичная субстанция и наша судьба зависит от долей секунд и случайных выборов. «Беги, Лола, беги» — это чистое, незамутнённое действие, где время является и героем, и злодеем.

«Девочка, покорившая время»

Если большинство фильмов про время концентрируется на спасении мира, то аниме Мамору Хосоды демонстрирует, насколько привлекательной и одновременно опасной может быть власть над самым обыденным, повседневным временем. В центре сюжета — старшеклассница Макото, которая внезапно умеет совершать «прыжки во времени». И что делает с этой суперсилой подросток? Исправляет мелкие бытовые неурядицы: сдаёт на отлично тест, избегает опоздания.

В этом и кроется гений простоты: даже небольшое, эгоистичное вмешательство в прошлое имеет непредвиденные последствия. Каждый «прыжок» Макото начинает портить жизнь окружающим, создавая цепную реакцию. Время представлено как сложная, взаимосвязанная система. Хосода делает тему времени лёгкой, но вкладывает в неё глубокий смысл. Фильм ненавязчиво, но твёрдо говорит: время — это ограниченный ресурс. Макото тратит свои драгоценные прыжки на пустяки, пока не обнаруживает, что количество попыток исчерпывается. «Девочка…» заставляет задуматься о том, как часто мы растрачиваем своё время на мелочи. Самое ценное — это оставаться в настоящем и принимать решения, не надеясь на «перезагрузку».

Читайте также: Мамору Хосода — признанный, но неизвестный гений

«Паранормальное»

Фильм дуэта Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда — яркий пример того, как концепцию временной петли превратить в нечто пугающее и личное. Оригинальное название, The Endless, лучше отражает суть: его стоило бы перевести как «Нескончаемость», поскольку фильм посвящён ловушке, из которой невозможно выбраться. Бенсон и Мурхед, выступающие во множестве ипостасей, играют двух братьев, вернувшихся в секту. Они обнаруживают, что секта живёт в зоне действия могущественной сущности, искажающей время и пространство.

Здесь нет классической петли. Режиссёры предлагают более жуткий вариант: несколько параллельных вселенных и разные временные циклы накладываются друг на друга. Эта нескончаемость порождает хаос: персонажи находят видеозаписи себя, видят чужие многократно прожитые жизни и натыкаются на отсылки к их же фильму «Ломка». Бенсон и Мурхед создали кино о том, что время может стать тюрьмой, а каждый наш выбор, возможно, обрекает нас на вечное повторение одного цикла.

«Детонатор»

Если вы думали, что предыдущие фильмы были сложными, то вот вам настоящий хардкор. Картина Шэйна Каррута — антипод любого развлекательного кино про путешествия во времени. Это тяжелая, герметичная, почти научная головоломка, напоминающая образцы «твёрдой фантастики». «Детонатор» — кино о том, что происходит, когда два инженера случайно изобретают машину времени в гараже. Здесь нет погонь и спецэффектов. Есть только монотонная, запутанная логика, объясняющая принцип работы временной петли. Диалоги похожи на научные формулы.

Концепция времени в этом фильме — физическая реальность. Устройство позволяет перемещать объект назад по его собственной временной линии, создавая «петлю». Главное: этот процесс обязательно создаёт копию того, кто переместился. Каррут подходит к идее временных парадоксов и размножения собственного «я» с предельной серьёзностью. Герои создают свои временные копии (их может быть несколько!), которые должны взаимодействовать с оригиналом, не нарушая причинно-следственных связей. Время здесь — слоистая структура, и вторжение в неё ведёт к паранойе и моральному коллапсу. «Детонатор» — доказательство того, что если отбросить хиханьки да хаханьки, то путешествия во времени превращаются в очень опасную математическую задачу.

«Виктория»

Если все предыдущие фильмы о времени использовали научную фантастику, то с «Викторией» мы делаем ход конём. В этой реалистичной истории режиссёр Себастьян Шиппер превращает время в почти физически осязаемую материю за счёт одного грандиозного технического решения: фильм полностью снят одним дублем. 90 минут экранного времени соответствуют 90 минутам реальной жизни главной героини, Виктории, попавшей в криминальный переплёт.

Этот приём превращает фильм в непрерывный марафон для зрителя. Мы не можем ни на секунду «выскочить» из этой истории, ведь нет монтажных склеек: время становится ловушкой. Зритель и Виктория заперты в одном отрезке времени, которое длится мучительно долго. Напряжение нарастает из-за осознания необратимости и неотвратимости происходящего. «Виктория» — это блестящее доказательство того, что для разговора о времени не нужны спецэффекты. Достаточно использовать магию самого кино. Фильм превращает реальное время в драматургический инструмент, делая нас соучастниками мрачного, но захватывающего приключения, где каждая секунда на счету.