С 4 по 14 сентября в Москве в киноцентр «Октябрь» и центре «Зотов» пройдет 11-й международный фестиваль неигрового кино «Докер». Всего в программе этого года будет показано 67 коротких и полных метров из 30 стран. Хрупкость воспоминаний, старость, коллективная травма, экологическая повестка и быт в отдалённых уголках планеты стали важными темами фестиваля. Максим Ершов отмечает 10 наиболее интересных фильмов одного из главных киносмотров документального кино в России.

Читайте также: Александр Сокуров и его «Записная книжка режиссёра»

«Бабуля»

реж. Анна Клоэ Трише, Австралия, 2024 (основной конкурс)

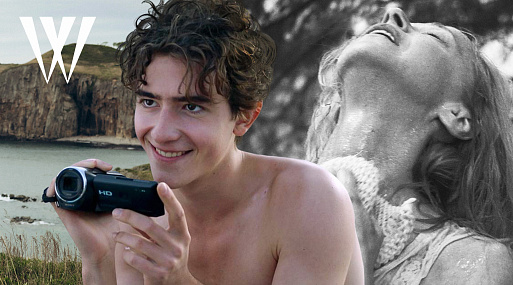

Сёстры Аделаида и Люсинда всегда были очень близки с бабушкой Энн. Несколько лет назад пенсионерке диагностировали деменцию, теперь пожилая дама живёт в доме престарелых. Хотя внучки регулярно навещают бабушку, состояние пациентки с течением времени неуклонно ухудшается. Вызванный пандемией коронавируса локдаун только навредил — Энн отказывается принимать душ и не узнаёт сотрудников дома престарелых. Аделаида и Люсинда решают научить бабушку плавать. Старушка начала рассказывать внучкам небылицы о победах в заплывах в прошлом, хотя родственницы знают, что Энн всегда боялась воды. Аделаида и Люсинда отчаянно пытаются не потерять связь с бабулей.

Документальную картину австралийской дебютантки Анны Клоэ Трише впервые показали на фестивале в Сиднее. Душещипательный фильм на протяжении нескольких лет фиксирует постепенное угасание немолодой дамы и эмоции внучек в связи с происходящими с любимой бабушкой изменениями. Аделаида и Люсинда даже готовы признать вымышленный мир в голове пенсионерки, чтобы провести ещё несколько дней или месяцев с Энн. Большую часть картины составляют кадры, снятые внучками, так что «Бабуля» приближена к дневниковому кино, в котором между режиссёром и объектом исследования дистанция сведена к минимуму. Фильм подкупает огромной семейной любовью, так что трудно не проникнуться к героиням симпатией.

«Бессмертные»

реж. Майя Чуми, Швейцария, Ирак, 2024 (основной конкурс)

В 2003 году диктатор Саддам Хусейн был свергнут, в Ирак вошли коалиционные войска и установили новое правительство. Как поменялась жизнь в стране за пару десятков лет? С 2011 по 2017-й в Ираке бушевала гражданская война, а в 2019-м правительство, навязанное внешними силами, было свергнуто. Однако народ продолжает бороться за свои права и свободы, протесты не утихают. Режиссёр Майло берёт камеру в руки и выходит на улицы, чтобы фиксировать противостояние солдат и граждан. А девушке Халили приходится надевать одежду брата, чтобы выражать недовольство положением дел в стране и сражаться за будущее.

«Бессмертных» швейцарской постановщицы Майи Чуми впервые показали в прошлом году на престижном фестивале документального кино CPH:DOX в Копенгагене. В 2025-м фильм участвовал в смотре в Локарно. «Бессмертные» — один из самых титулованных и громких неигровых проектов двух последних лет. Чуми благодаря иракской съёмочной группе и двум ярким персонажам, представляющим молодёжь неспокойной страны, позволяет зрителям увидеть последствия политической нестабильности и хаос на улицах Багдада. Картина напоминает прямой репортаж из горячей точки, но не отстранённый, а эмоциональный, ведь рассказ ведут Майло и Халили, которые каждый день рискуют жизнью, но не готовы сдаваться и принимать чужие правила игры.

«Очертания обычных человеческих страданий»

реж. Салим Мрад, Ливан, 2025 (основной конкурс)

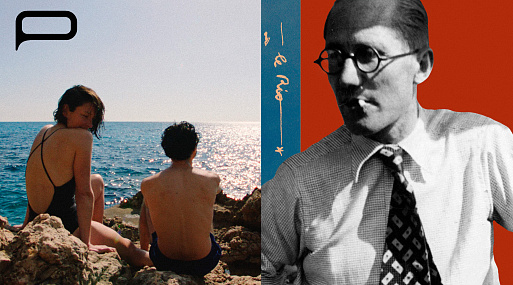

Режиссёр Салим Мрад вместе с друзьями-сценаристами Джихадом Сааде и Реа Эль Хури отправляется в восьмидневное путешествие по Ливану. Кинематографисты хотят, беседуя с жителями разных провинций, составить актуальный портрет родины. Знакомые и друзья съёмочной группы и случайно встреченные в пути герои обсуждают финансовый кризис и рост насилия в стране, отъезд молодёжи за границу и удивительные совпадения.

Премьера работы ливанского автора прошла на фестивале в Роттердаме, где четыре года назад показывали «Моховой агат» Мрада. Сопровождают поездку по родине личные комментарии автора. Например, Мрад чудом не погиб в 2020 году из-за взрыва в порту Бейрута, а после массовых протестов и поражения оппозиции тяжело заболел. Документалист уверен, что страна — это люди, а потому даёт голос горожанам и жителям сельской местности с разным достатком. Едва ли автор рассчитывал своим фильмом рассказать о Ливане во всём его многообразии, но смог разобраться с собственным экзистенциальным кризисом, узнав о невзгодах других. «Очертания обычных человеческих страданий» — череда случайных и не очень встреч, плавно перетекающих в душевную беседу, пронзительно искреннюю и лишённую осуждений.

«Лес: видения о сельском призраке»

реж. Саймон Нан, Великобритания, 2024 (Doker Shorts)

На протяжении полутора веков неподалёку от Колвиллского леса рядом с деревней Рогэм, что на востоке графства Саффолк, местные жители и случайные путники видят массивный дом-призрак. Здание появляется из ниоткуда посреди поля днём и ночью, а затем благополучно исчезает без следа.

В работе британского документалиста Саймона Нана смешаны воспоминания и легенды. На глазах зрителей рождается новое фольклорное произведение. В кадре мы не видим рассказчиков, на экране только колышущаяся трава, редкие постройки и загадочный лес. Минималистичная тревожная музыка заставляет поверить в существование и дома-призрака, и мистической силы, которая притягивает местных к паранормальному явлению. Нан создаёт исключительно иммерсивное и медитативное произведение. На востоке Саффолка происходит мало знаменательных событий, так что сельская местность — благодатная почва для рождения фольклора. А пока у края появляются новые легенды, деревни ещё живы.

«Увидеть барса»

реж. Михаил Кулунаков, Россия, 2025 (программа «Док Станция»)

Научный сотрудник Национального парка «Сайлюгемский», что на Алтае, Алексей большую часть жизнь посвятил изучению и охране снежного барса. Учёный-егерь много раз видел краснокнижное животное на кадрах, запечатлённых фотоловушками, но никогда не встречал ирбиса лично. Вместе с парой коллег Алексей отправляется в путь по следам снежного барса.

После жестокой исторической драмы «Волки» Михаил Кулунаков снял не менее живописный, но заметно менее кровавый короткометражный документальный фильм «Увидеть барса». Неигровая картина напоминает детектив, только «преступник» — редкий зверь, «сыщики» — сотрудники парка. Алексей и его команда видят раненую корову и следы барса, но животное ловко уходит от преследователей. Фильм Кулунакова медитативен, можно наслаждаться исключительно горами, но есть и интрига — свидятся ли Алексей и дикий зверь?

«Vad’d’a. Мытарства»

реж. Никита Добрынин, Россия, 2023 (программа «Док Станция»)

Фильм снят в 2021 году в деревне Лужицы на западе Ленинградской области, неподалёку от границы с Эстонией. Здесь проживает малый народ водь (вожане), относящийся к финно-угорской группе. Численность народа неуклонно падает. Войны и революции давно позади, но население вымирает естественным путём. Сегодня в России проживает около 60 вожан. Рядом с деревней Лужицы, фактически резервацией народа, идёт масштабная стройка, благодаря которой расширится порт Усть-Луга. Под угрозой деревня, которой минимум 500 лет, с местными погостом, святым деревом и единственной улицей.

«Vad’d’a. Мытарства» снял ученик Александра Сокурова Никита Добрынин. После премьеры на фестивале «Дух огня» в начале 2023 года картина продолжает кататься по отечественным киносмотрам. Документалист фиксирует столкновение традиционного уклада жизни малого народа с неуёмным развитием промышленности, которая сметает всё на своём пути. Процессам урбанизации и разрастающемуся городу нет никаких дел до бабушек-вожанок. Добрынин хотя бы на плёнке сохраняет музыку, наряды, обычаи и язык древнего народа.

«Фокус»

реж. Дмитрий Давыдов, Россия, 2025 (программа «Док Станция»)

Житель заснеженного якутского села Амга (всего в 7731 км от Голливуда), семьянин, отец двух мальчиков и большой любитель кино Евгений Николаев решает снять первый фильм. Жена отговаривает и уверена, что у мужа ничего не выйдет. На роль продюсера супруга не соглашается. Кто тогда будет детьми заниматься? Денег на производство тоже нет, есть только голый энтузиазм и небольшой опыт работы на съёмочной площадке у старших товарищей. При поддержке друга и оператора Никиты Давыдова Николаев всё-таки решает рискнуть. Чтобы запустить производство, приходится взять в банке кредит на 150 тысяч рублей. На кастинг приглашаются все жители родного села. Кино здесь любят.

«Фокус» — дебютный документальный фильм Дмитрия Давыдова, пожалуй, самого известного якутского автора. С «Пугалом» постановщик побеждал на «Кинотавре», а дебютный «Костёр на ветру» прогремел на фестивале в Пусане. Хотя в последнее время синефилы и критики регулярно говорят о буме якутского кинематографа, мы мало знаем о том, в каких условиях рождаются достойные авторские работы. Давыдов снимает кино о коллеге и соратнике Николаеве, сегодня прославившемся благодаря полнометражной «Кукушке». Фильм фиксирует первые отчаянные шаги кинолюбителя на пути к славе, когда кажется, что шансов на успех нет, а затея как минимум авантюрна. Хотя вводные данные пугают, картина может вдохновить других энтузиастов на подвиги. Всё-таки сегодня кино относительно демократично, начинать можно и не с миллионного бюджета.

«Инстинкт»

реж. Филипп Устинов, Россия, 2025 (программа «Док Станция»)

В 2020 году Люба и Игорь открыли в Красноярском крае первый центр спасения и реабилитации диких животных «Инстинкт». Пара работает бесплатно, а помогает летучим мышам, воронятам и зайцам на пожертвования и собственные деньги. Ветеринары сидят в долгах, но не собираются прекращать работу. Однажды ночью в центр привозят сбитую на трассе косулю. У животного перебиты задние лапы, а ещё это кормящая мама, значит, где-то рядом с трассой остались голодные малыши. Пара пытается помочь маме и отыскать детей.

Короткий метр дебютанта из Красноярска Филиппа Устинова менее месяца назад победил в конкурсе неигрового кино «Окна в Европу». Документалист выбирает монохромную палитру, чтобы сберечь зрительские нервы и избежать крови на экране. Оторванные конечности, к счастью, остаются за кадром. Режиссёр по пятам следует за парой самоотверженных врачей и показывает несколько сумасшедших по ритму дней из их практики. Люба с Игорем потихоньку отстраивают за городом дом, чтобы поставить там вольеры для раненых и нуждающихся в лечении зверят. Щемящая картина едва ли оставит равнодушных. Может быть, документальный фильм поможет центру «Инстинкт» обрести постоянную поддержку, государственную или частную.

«Великанцы»

реж. Юрий Мокиенко, Россия, 2025 (программа «Докер Арт»)

Ещё в 2003 году художник и режиссёр Анна Викторова создала театр «Кукольный формат». Десять лет назад Викторова и актёр театра и кино Михаил Васильев придумали гигантские куклы, которым тесно на сцене, зато на городских улицах и площадях настоящее раздолье. Проект получил название «Великанцы». Новый вызов — создание гигантских кукол Александра Пушкина, Николая Гоголя и Фёдора Достоевского. Троица великих писателей поучаствует в торжественном шествии по центру города на Неве. Режиссёр Юрий Мокиенко внимательно следит за подготовкой к важному мероприятию. Сцены изготовления кукол смонтированы параллельно с редким советским научным фильмом о разнице между живой и неживой материей. На экране озвучиваются размышления Эмпедокла о четырёх главных элементах, из которых состоит материя, а также вспоминаются исследования биоэлектрических явлений Луиджи Гальвани. И современные петербургские кукольники, и итальянский учёный, и древнегреческий философ стремятся превратить неживое в живое. Над такой же задачей бился и доктор Франкенштейн. Творцы из театра «Кукольный формат» задаются вопросом, какой у писателей был голос, о чём писали бы сегодня, чем занимались бы.

Два года назад ученик Александра Сокурова Юрий Мокиенко победил в неигровом конкурсе на «Окне в Европу» с искрящейся документальной комедией о кинолюбителях «Отцы». «Великанцев» также впервые показали в Выборге. Это исключительно бодро снятое и смонтированное кино о возвращении классиков к жизни, шуточному разговору о том, кто же всё-таки главный писатель в России, и о забавных спорах в стенах театра. Снова на первом плане энтузиасты своего дела. Аккомпанирует прогулке гигантских кукол «Болеро» Мориса Равеля. Документальный фильм уважительно и в то же время вольно говорит о классиках литературы, приближая Пушкина, Достоевского и Гоголя к нашим современникам. А заодно классики снова попадают на улицы Петербурга, пусть и в несколько ином обличье.

«Филонов»

реж. Никита Снегов, Россия, 2024 (программа «Докер Арт»)

Сегодня Павел Филонов, возможно, находится немного в тени Казимира Малевича, Василия Кандинского и Владимира Татлина — других ярких представителей русского авангарда. Но картины Филонова высоко ценятся в мире искусствоведов и коллекционеров, а его авторский почерк узнаётся моментально. Живописец, как никто другой, умел объёмно показывать нашу реальность, всматриваться в самую суть знакомых вещей и деконструировать привычное. Он придумал и развивал аналитическое искусство: оттолкнувшись от кубизма, автор обогатил его с помощью принципа «от частного к общему». Филонов никогда не шёл на творческие уступки и плохо умел уживаться с советской властью, а потому едва сводил концы с концами и при жизни прославился лишь в узких кругах.

В документальном фильме Никиты Снегова («Арктика. Увидимся завтра» и «Полярное братство») российские и иностранные специалисты объясняют уникальность стиля художника и пытаются разобраться, почему же ему так и не удалось обрести заслуженную известность. Но, пожалуй, интереснее послушать даже не сотрудников Русского музея или Третьяковской галереи, а самого Филонова. Авторы фильма смогли «оживить» живописца с помощью дипфейка — в итоге художник с экрана обращается к зрителям. Сходство с портретом 1939 года получилось пугающим. Отдельный любопытный сюжет — история с похищением бесценных полотен Филонова из коллекции Русского музея. В течение многих лет дипломаты и искусствоведы пытались вернуть картины живописца на родину из Центра Жоржа Помпиду.