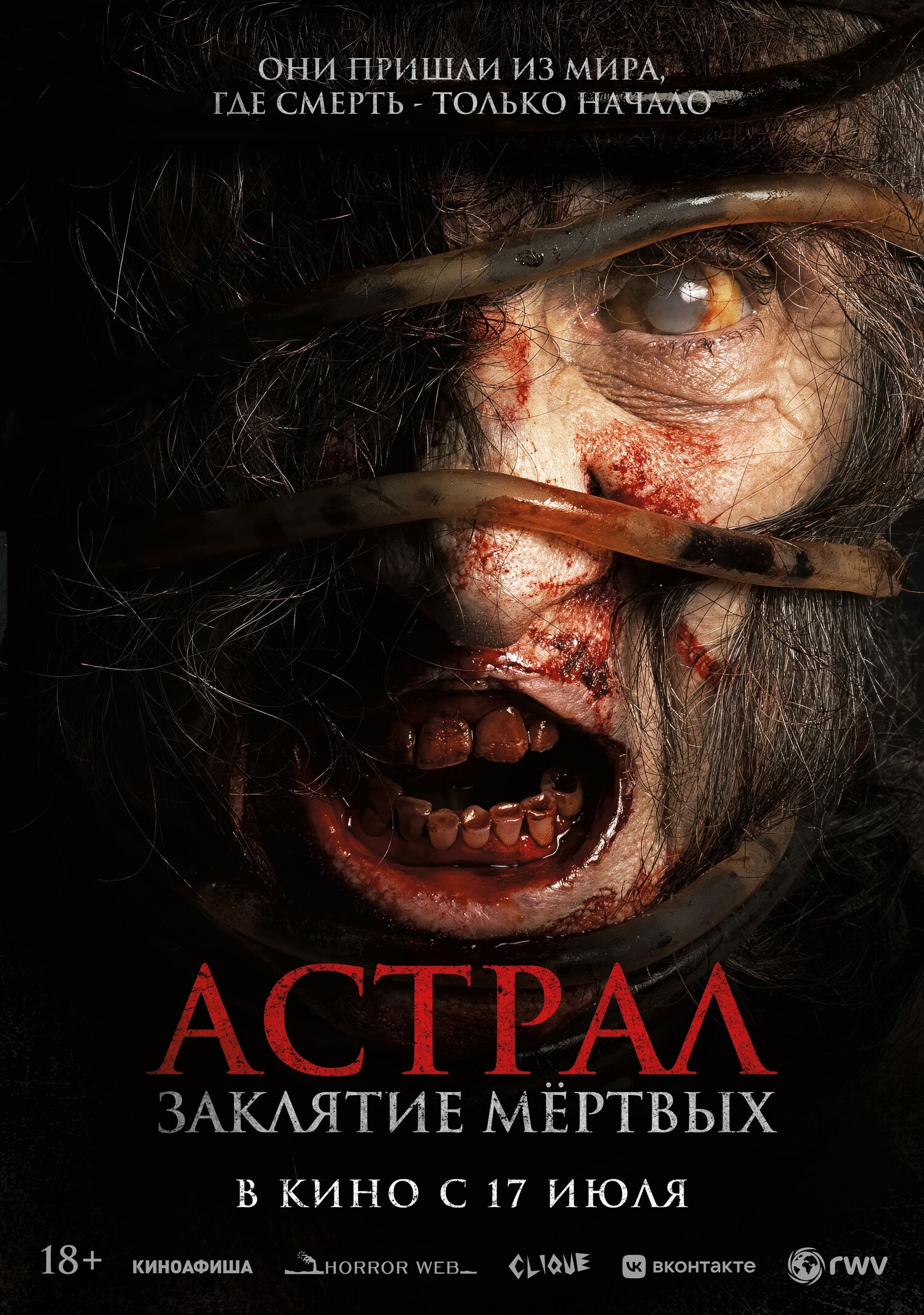

Как часто вы ходите в кино? Наверняка хотя бы пару-тройку раз в месяц. В таком случае в последние годы вы точно встречали многочисленные фильмы, которые маскируются под известные франшизы, но в оригинале называются совершенно иначе, — как, например, выходящий в скором времени «Взвести курки», похожий по названию на «День курка» (который, в свою очередь, отсылает к «Дню сурка») или же очередной «Астрал», не имеющий никакого отношения к проектам Джеймса Вана. Кинокритик Иван Афанасьев рассказывает, как и зачем прокатчики меняют оригинальные названия фильмов в прокате и почему не стоит осуждать их за это.

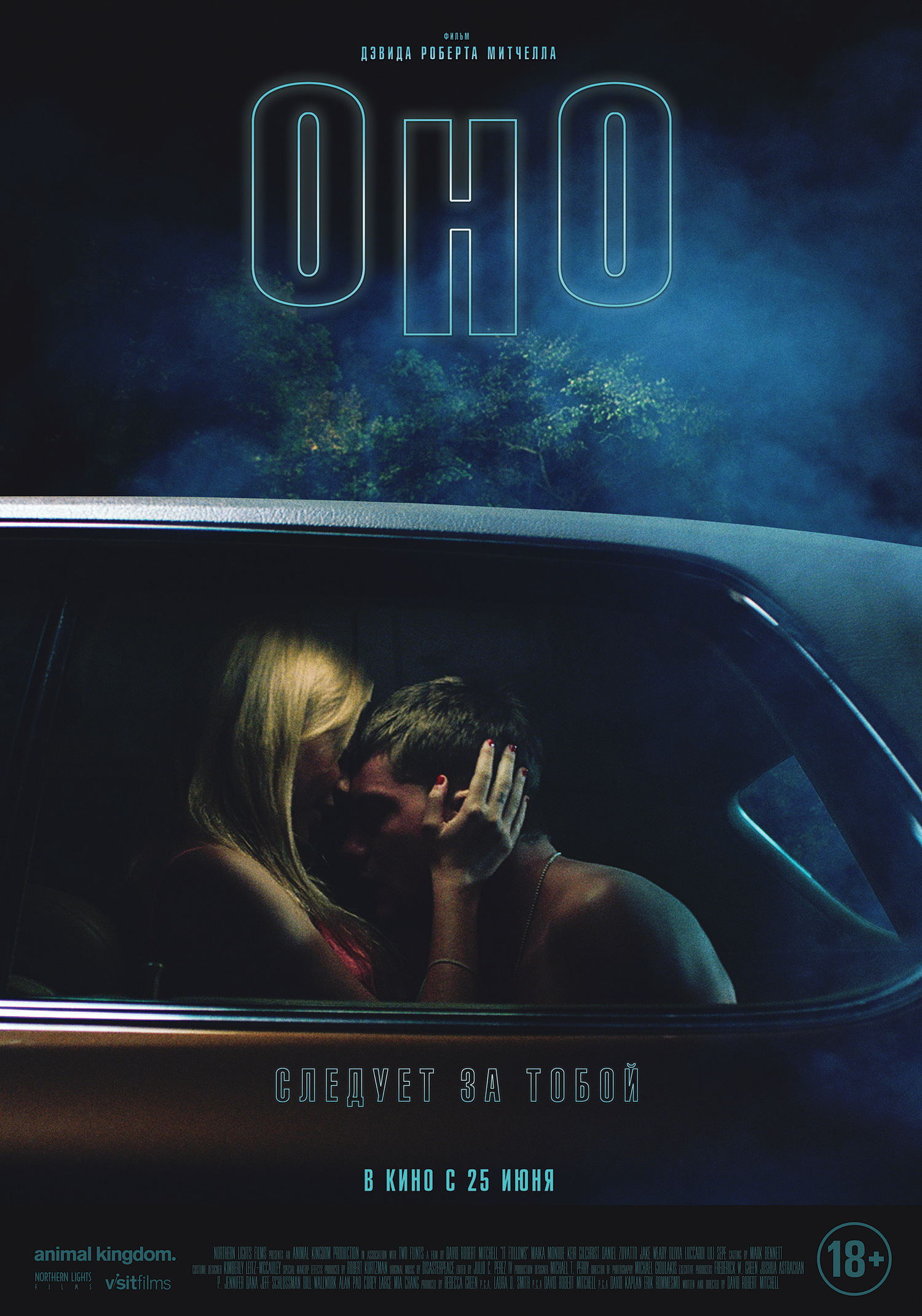

Зайти придётся издалека, и для начала — личная история от первого лица. Июль 2015-го, часов 9 утра, я в центре Москвы — встал в 6, чтобы проводить девушку в аэропорт на ранний рейс. Просто возвращаться домой в выходной день? Странно как-то, поэтому решаю сходить в кино в тогда ещё работавший «Киноцентр на Красной пресне». Открываю сайт, смотрю ближайшие доступные сеансы. И вижу: «Оно». Ого, думаю я, вроде бы только недавно объявляли, что Кэри Фукунага решил разделить фильм на две части, а затем — что он вовсе выбыл с проекта. Неужели так быстро успели снять с новым режиссёром?

Думаю, читатели уже догадались, что попал я вовсе не на экранизацию хита Стивена Кинга (до выхода того самого фильма оставалось ещё целых два года), а на It Follows, который ныне называется более канонично «Оно приходит за тобой», а тогда, в момент выхода, назывался упрощенно «Оно».

Попадали ли вы хоть раз в подобную ситуацию? Почти наверняка, особенно в последние лет десять. Если быть более точным, то с начала 2010-х, после бурной трансформации кинематографа в 2000-е и кризиса 2008 года, когда мировая экономика, в том числе российская, более-менее смогла отойти от шока. Сперва ходить в кинотеатры людей мощно подстегнул в 2004-м «Ночной дозор», а в 2009-м, даже несмотря на волнения в мировой экономике, россияне скопом шли на «Аватар». Благодаря этим успехам количество кинотеатров начало резко расти — достаточно сказать, что в 2000-м в России было всего 105 кинотеатров. Это более чем в 10 раз меньше, чем количество городов федерального значения в стране (1118). За 6 лет, к 2005-му, их количество увеличилось более чем в 5 раз (545). К 2012-му их уже было более тысячи, а к 2021-му — уже более 2 тысяч. Проще говоря, за 20 лет, начиная с 2000-го, в России стало в 40 с лишним раз больше возможностей посмотреть кино.

А значит, появилось и больше игроков на российском рынке — не только владельцев кинотеатров, но и целых киносетей: «Формула кино» в 2003 году, «Синема Парк» в 2004-м (были объединены в одну киносеть в 2017-м), «Люксор» в 2006-м и т. д. И, что важнее, больше дистрибьюторов из-за рубежа: например, в 2006-м был открыт российский офис Disney (закрыт в ноябре 2022-го). Появилось и множество российских кинопрокатных компаний, причём не только тех, что работали с крупными релизами вроде «Аватара», но и независимых — то есть тех, которые не были связаны с крупными международными студиями (например, «Централ Партнершип» прокатывала фильмы Paramount и Lionsgate). Это и созданный в 2004 году «Парадиз», и в 2008-м A-One Films и «Вольга», и Russian World Vision в 2010-м, и многие другие. Всем им, вне зависимости от статуса, важнее всего, чтобы на их фильмы ходили зрители, — иначе они просто перестанут существовать (а вслед за ними и кинотеатры, которым будет нечего показывать).

И название фильма, на который зрители пойдут, в этом контексте играет важнейшую (а иногда чуть ли не главную) роль. Вот вы помните, например, такую потрясающую в своей уникальности фигню, как «Никто не знает про секс», — российскую комедию 2006 года, в которой парень из тайги влюбился одновременно в популярную телеведущую и собственную кузину? «Наш ответ “Американскому пирогу”», как гласит описание на «Кинопоиске», выйди он сейчас, удостоился бы звания «трэш» и собрал бы вместо без малого 375 тысяч зрителей (!) какие-нибудь жалкие 50-60 тысяч человек — максимум, как у эротических драм «Эскортница» и «Почему ты?», единственных более-менее адекватных референсов из современности.

Впрочем, он бы и не вышел — не только из-за темы запретной любви. Но и потому, что сейчас просто невозможно представить себе выходящий в российский прокат фильм со словом «секс» прямо посреди постера. Однако, очевидно, в 2006 году этого хватило, чтобы заманить на феноменально плохую картину аудиторию в три с лишним раза большую, чем на, допустим, «Кончится лето» — титулованный фильм с двумя номинантами на «Оскар» (второй части «Никто не знает…», кстати, этот трюк почти удалось повторить). Это простой пример того, как «продать» зрителю фильм за счёт названия. И пока фишка с названием работает, прокатчики не перестанут креативить над тем, как, в частности, похитрее локализировать выходящие в российский прокат зарубежные фильмы.

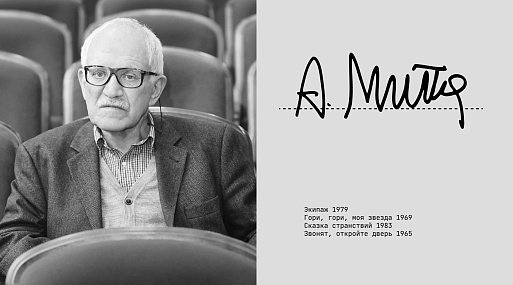

К слову, это важный момент — речь именно про локализировать (не путать со словом «локализовать»), а не перевести. То есть осуществить локализацию названия, а не, повторимся, его перевод. Разница тут принципиальная — переводом называют процесс преобразования текста с одного языка на другой с максимально точной передачей изначального смысла. Локализация же — это адаптация текста под язык, на который он переводится. И названия в абсолютном большинстве случаев именно адаптируются, а вот прямой перевод — явление довольно редкое. И если вам кажется, что прокатчики помешались на «перевирании» названий лишь в последние годы, то вы очень сильно заблуждаетесь. Возьмем, например, первые строки самой заезженной и банальной подборки — «Топ-250 фильмов» на «Кинопоиске», верхние места которого не меняются годами.

Первый же тайтл, культовая французская комедия «1+1», в оригинале называется Intouchables, то есть «Неприкасаемые», подразумевая людей с инвалидностью. The Shawshank Redemption в России принято называть «Побег из Шоушенка», хотя при таком переводе теряется аллегорический смысл слова redemption, которое означает не только, да и не столько, «побег» (вернее, даже «спасение»), сколько «расплату, искупление, очищение». И герой в фильме буквально очищает свою карму, сбегая из жуткого места. «Остров проклятых» в оригинале называется Shutter Island, и тут снова идёт игра слов: shutter — это одновременно «затвор» (камеры) и «ставни, жалюзи». С одной стороны, намёк на то, что за героями постоянно наблюдают, с другой — что им никуда не деться из этого изолированного места. А уж про «Начало», которое в оригинале называется Inception, — вновь игра слов («внедрение», в данном случае идей в голову тех, в чьи сны проникают Кобб и его команда) — и говорить нечего.

Но нас это не смущает, правда? И на то есть две причины. Первая — во всех приведённых случаях есть хоть какой-то намёк на, вполне буквально, творческую адаптацию названия: тот же «Остров проклятых» вполне отражает суть фильма про остров, где в изоляции живут люди-изгои. Вторая — в былые времена прокатчики (а именно они дают названия фильмам) куда меньше мимикрировали под другие фильмы и куда больше проявляли фантазию при локализации названий.

Помните скандал с фильмом «Конченая» с Марго Робби? Но давайте будем честными — «Централ Партнершип», купившая фильм для российского проката, весьма творчески подошла к локализации. С одной стороны, дословный перевод оригинального названия Terminal — «Конечная» (станция) — едва ли мог бы сообщить зрителю, о чём это кино, да и вообще выглядел не слишком привлекательно (а переводить как «Терминал» тоже не выйдет, ведь такой фильм уже существует). В том числе потому, что зритель с вероятностью в 50 % минимум прочитал бы название именно как «Конченная». И вот тут вступает в дело грамматика, а именно — отсутствие второй буквы «н»! В итоге мы получаем «Конченую» — с одной стороны, фильм, отражающий суть: его главная героиня — дама, которая решила стать убийцей, чтобы поквитаться со своими врагами. С другой — она пребывает на социальном дне, её жизнь буквально кончилась и она пытается переизобрести её заново. С третьей, самой важной — название очень даже привлекает внимание: о нём в своё время не пошутил в соцсетях только ленивый.

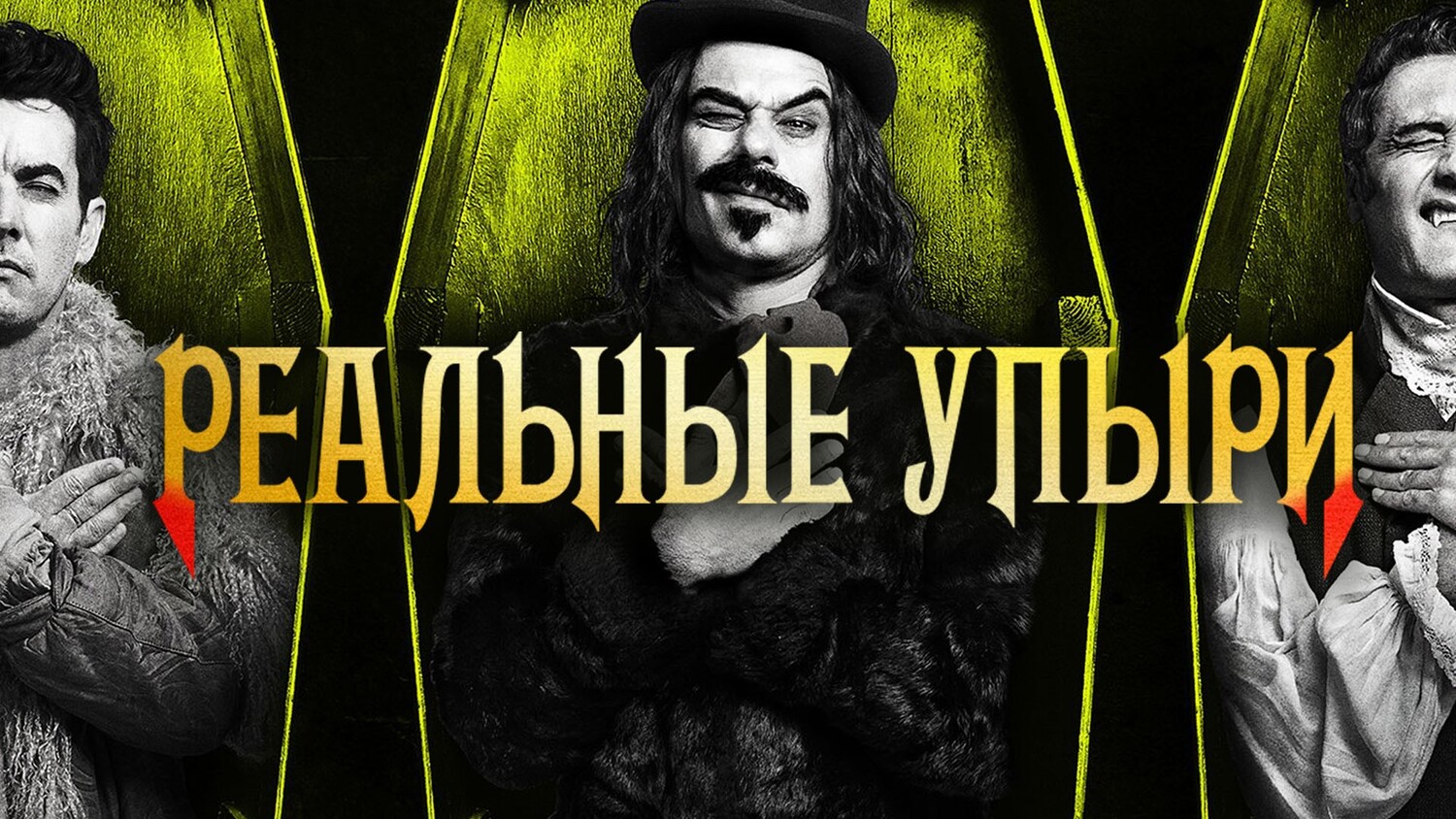

И вот этот аспект самый важный. Локализация любого названия всегда зиждется на трёх китах, без которых продать фильм зрителю почти наверняка не получится. Первый — название должно моментально привлечь внимание. И тут можно идти на разные ухищрения: допустим, все мы знаем и любим What We Do in the Shadows, в оригинале — «Что мы делаем в тени», который у нас перевели как «Реальные упыри». В момент выхода на телеканале ТНТ шёл уже четвёртый сезон популярнейшего в России сериала «Реальные пацаны», под который фильм Тайки Вайтити и Джемейна Клемента мимикрировал. Не на ровном месте, ведь и там и там используется, в том числе, стилистика мокьюментари-съёмки. Ну и кто сейчас будет критиковать прокатчиков за это вполне удачное название?

Второй аспект — фильм должен учитывать контекст времени и места, где он выходит. И в случае с Россией это не только определённые культурные установки — например, фильм The War with Grandpa с Робертом Де Ниро, выходивший в 2020 году, не стали переводить дословно, «Война с дедушкой», во избежание неуместных ассоциаций, связанных с темой ВОВ и 9 мая. Поэтому его перевели «Дедушка нелёгкого поведения» — по аналогии с «Дедушкой лёгкого поведения», выходившим за пять лет до этого всё с тем же Робертом Де Ниро. К слову, формирование таких вот несуществующих «франшиз» — одна из маркетинговых фишек: например, франшиза «Паранормальное явление» насчитывает всего семь фильмов в серии, последний из которых, с подзаголовком «Ближайший родич», выходил в 2021 году. Однако в России фильмов с таким названием наберётся с два десятка, если считать вместе с «франшизой» «Паранормальные явления». Но к этому мы ещё вернёмся.

А пока стоит уточнить, что контекст времени и места, в данном случае России, включает в себя ещё один важный аспект: английский язык. Согласно данным ВЦИОМа, в России его в свободной форме знают всего 5 %, и, значит, при дословном переводе названия идентифицировать, о каком зарубежном фильме идёт речь, сможет совсем небольшое количество людей. В отличие от стран Европы, где фильм часто спокойно выходит в прокат под оригинальным английским названием (хотя и там его могут адаптировать в зависимости от времени и места), у нас так сделать не получится. Вот и приходится выкручиваться. Отсюда, кстати, напротив, порой берутся и названия, основанные не на переводе, а на транслитерации, — особенно часто это работает с жанром фантастики. Взять хотя бы «Интерстеллар», который при дословном переводе звучал бы как невнятный «Межзвёздный» (называть фильмы прилагательными вообще часто не лучшая идея). А так получается красивый научный термин, заранее создающий впечатление «интеллектуального» кино (если учесть ещё и фигуру Кристофера Нолана).

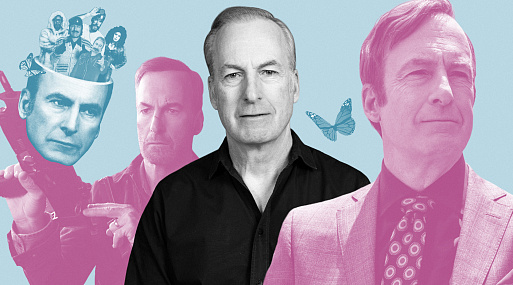

Наконец, третий аспект — название должно максимально доступно сообщать всю необходимую информацию о фильме: сюжет, жанр, целевую аудиторию и так далее. Как это делает, например, «Форсаж» (в оригинале, кстати, Fast & Furious, то есть «Быстрый и яростный»). Даже ничего не понимающий в кино человек поймёт, что фильм будет, скорее всего, про гонки на высокоскоростных автомобилях. И тут кто-то справедливо скажет: какую суть передаёт, допустим, «Зелёная миля»? А «Зелёная книга»? О каком «Престиже» идёт речь в фильме Кристофера Нолана? И так далее. Однако тут есть ещё огромная масса нюансов: имя режиссёра (ругательное слово в названии, по идее, табу, но все обожают «Бесславных ублюдков», потому что Тарантино), сарафан в соцсетях («Грешникам», выйди они в России официально, почти наверняка был бы гарантирован какой-никакой успех), известный бренд (на фильмы по Стивену Кингу часто ходят, не глядя на название) и так далее.

Но для кино, которому необходимо дополнительное продвижение (особенно во времена, когда студии-мейджоры с голливудскими бюджетами ушли и почти все рекламируют кино самостоятельно), название, передающее всю суть, просто необходимо. И тут уже прокатчик будет выбирать, что для него важнее, — например, попытаться замаскироваться под популярный тайтл (любимое занятие тех, кто прокатывает хорроры, — отсюда берутся все эти «Астралы» и «Заклятья», не имеющие никакого отношения к оригинальным картинам). Или встроиться в уже придуманную до этого, стихийно сложившуюся «франшизу» — как, например, с официально не существующей серией фильмов, отчасти вдохновлённых фильмом «Бабушка лёгкого поведения»: уже упомянутый «Дедушка лёгкого поведения», «Отличница лёгкого поведения», «Вампиры лёгкого поведения», «Родители лёгкого поведения»… И так далее. А оттуда уже можно вообще уйти в своеобразные «кроссоверы», как это часто делают прокатчики хорроров. Вы мечтали о фильме с героями «Астрала» и «Заклятия», но не могли представить себе такое, потому что у картин разные студии-производители? Что ж, у нас есть свой «Астрал/Заклятие» дома (хоть и не совсем тот, о котором вы подумали).

И тут возникает неизбежный вопрос: это всё здорово, логика ясна, но не является ли это в таком случае намеренным мошенничеством? Не должно ли стыдно быть прокатчику за то, что он мимикрирует под другой фильм, выдавая свой релиз за, по сути, чужой? Неужели зрителя настолько не уважают, что готовы подсунуть ему всё что угодно под какой угодно оберткой, лишь бы стрясти с него денег? Тут стоит задуматься о том, о чём было сказано в самом начале. В современном мире киноиндустрия разрослась до совершенно небывалых размеров — это крупнейшая, после игровой и телевизионной, область в сфере развлечений, в которой по-прежнему, даже несмотря на кризисы и трудности, вращаются гигантские деньги. По крайней мере, в масштабах мира.

И приходится с некоторой долей сожаления сказать, что на этом фоне российская индустрия, какой бы она ни была амбициозной и жизнелюбивой, выглядит, скажем прямо, весьма местечковой. У нас производится и выпускается много кино, но прокатывается оно, увы, не слишком хорошо. На это влияет огромное количество факторов — и санкции, из-за которых пропал голливудский контент, и очень неровная планка качества отечественного кино, и конкуренция со стриминговыми сервисами (очень жёсткая), и серые области в законодательстве, из-за которых закупать и показывать контент становится всё сложнее, и последствия ковидного локдауна, которые по сей день аукаются владельцам кинотеатров. И это ещё не всё. При этом контента очень много, а выбрать из него что-либо достойное становится всё сложнее — все хотят заниматься тем, что любят, например, кинопрокатом. На что тогда ориентироваться, когда сталкиваешься с фильмом, про который вообще ничего не слышал? Простой человек скажет: на название и постер; плюс иногда на действительно громкие имена, хотя имя Джуда Лоу не очень помогло «Безмолвному братству» (11,4 миллиона рублей сборов), например. Остаются лишь первые два атрибута.

Что в такой ситуации делать прокатчикам? Пытаться привлечь внимание к релизам, которые они покупают у зарубежных студий, — и в таких непростых условиях порой приходится идти на определённые ухищрения. В том числе потому, что должно быть весьма обидно купить за немалую сумму действительно хорошее кино — и потом банально не окупить релиз, просто потому что на него никто не пошёл из-за непривлекательного названия. Стоит ли винить за это прокатчиков? Можно, хотя это бесполезно и непродуктивно — как показывает практика, перечисленные методы работают, нравится нам это или нет. Упомянутый в начале кейс показателен: если бы не «маскировка» под фильм по Стивену Кингу, новости о котором как раз курсировали в прессе, я бы едва ли пошёл на фильм с длинным и неблагозвучным названием «Оно приходит за тобой». Но я пошёл в кинотеатр именно на «Оно» — и потом привёл друзей на второй сеанс, потому что фильм был отличный.

Считал ли я тогда, что меня обманули? Пожалуй, вначале было такое ощущение, но потом оно прошло и появилась благодарность за то, что я посмотрел хорошее кино. Могут ли в теории несколько случаев такого «обмана» подорвать доверие зрителя? Вполне, хотя по большей части людям, которые просто идут «на что-нибудь» в кино, важнее просто получить удовольствие от фильма. Будет ли в итоге это «Форсаж. Полный вперёд!» или же «Давай быстрее!» (Get Fast в оригинале), зрителю не столь важно — он хотел получить фильм про автомобили и высокую скорость и получил. А прокатчики получили свои деньги и возможность дальше прокатывать кино.

Как вариант, можно представить себе, что все перестанут ходить на фильмы, которые «маскируются» под другие, — что случится? Компании (например, «Экспонента», «Кинологистика», «Парадиз» и другие), практикующие такой подход, сильно потеряют в деньгах и, соответственно, качестве релизов, а то и вовсе разорятся. Хорошего контента в кинотеатрах станет меньше, дешёвого и некачественного — больше, а главное — недобросовестные прокатчики будут выдавать его за блокбастеры A-класса, и люди от безысходности всё равно пойдут. Таким образом, когда вы видите условное «Паранормальное заклятие Астрала. Поворот не туда», просто сделайте минутный ресёрч — и узнайте, нужно вам это кино или нет. Вот и всё. Никто не хочет вас обмануть — просто бизнес, которым кино и является. Не будет бизнеса — не будет кино. Давайте называть вещи своими именами (ха!).