В XXI веке на кинематографический мир обрушилась корейская волна Халлю. Помимо фирменной полижанровости, она пришлась мировому зрителю по душе в том числе своей бесконечной тягой к разговору на сложные, но актуальные и важные темы: социальное неравенство, кризис институтов, двойничество диктатуры и демократии, преступление общечеловеческих норм. Кино Южной Кореи оказалось уникальным в своей фиксации происходящих в обществе изменений «здесь и сейчас». Неудивительно, что именно оно первым отобразило на больших экранах важный категориальный сдвиг — переход общества в транспарентную эпоху.

О феномене «прозрачности», повсеместной установке CCTV и порождаемых ими кинообразах рассказывает Валерия Куприна.

К середине 2020-х можно смело заявить, что южнокорейский кинематограф действительно покорил мир. Если в XX веке тенденции задавались произвольно возникающими в разных уголках планеты «волнами» — французская «новая волна», итальянский неореализм, новое немецкое кино, новый Голливуд, японская «новая волна Офуна», — то в XXI веке статус главного трендсеттера достался корейской волне Халлю. И хотя пика своей популярности она достигла только после триумфа «Паразитов» на Каннском кинофестивале и «Оскаре» в 2019-м, пожалуй, сегодня Халлю можно назвать единственной программной и континуальной волной нового века (греческая «странная волна» исключена из этого уравнения по причине своего резкого возникновения и такого же резкого угасания), удерживающей свой статус более двух десятков лет.

Читайте также: Всё о студии CJ ENM, подарившей нам «Паразитов» и «Олдбоя»

При этом причины её возникновения, ключевые характеристики и поднятые темы происходят из того же мотива, что и у каждой предшествующей «новой волны», — политической, социальной, экономической и культурной ангажированности. Все условно радикальные кинематографические движения так или иначе появлялись в качестве ответной реакции на происходящие в стране изменения и/или архаичные устои. Так, французская «новая волна» стала ответом не только на поднадоевшую политику cinéma de papa, но и на полное отсутствие в кино репрезентации обычных (а зачастую и угнетаемых) социальных групп; итальянский неореализм возник как рефлексия на пертурбации, происходящие в стране во время Второй мировой войны, а японская «новая волна Офуна» — на глубокую перестройку общества по причине послевоенного кризиса.

В свою очередь, Халлю образовалась в результате нескольких факторов: азиатский экономический кризис 1997 года подтолкнул государство к осознанию важной роли культурной индустрии как товара (единственное отличие корейской волны от аналогичных движений — поддержка государства), а режиссёров — к фиксации нового общественного порядка, который остался в подвешенном состоянии даже после исчерпания экономических проблем. Социальное расслоение, бюрократия, коррупция, экономическое неравенство — облако общепринятых южнокорейских проблематик, за пределы которого часто ускользают мотивы контроля и повсеместной транспарентности. Которые, в сущности, и являются наглядным обличением заданных тем.

Что такое транспарентность?

Транспарентность всегда отсылает к идее прозрачности — метафорической или тривиальной. Говоря о южнокорейском кино, в основе которого в первую очередь лежит рефлексия (или критика) на современные общественные процессы, мы будем апеллировать к прозрачности в её социальном, культурном и политическом смысле.

Пожалуй, южнокорейские режиссёры первыми зафиксировали на экране важный категориальный сдвиг, затронувший общественную жизнь не только Южной Кореи, но в принципе любой развитой страны мира, — переход от «открытого общества» к «обществу транспарентности». Приоритетная во времена Поппера и левеллеров открытость политики и экономики отошла на второй план, вытесненная идеей гуманитарной безопасности, синонимом которой теперь стала прозрачность.

Транспарентность настолько плотно вплелась в практики повседневной жизни, что мы привыкли не обращать на неё внимания: досмотры в аэропортах посредством интроскопов и сканеров, новое требование урбанизма в виде прозрачных дверей, повсеместно установленные камеры видеонаблюдения, практика использования каршеринга, авторизация через персональные данные — всё это стало нашей новой действительностью. Которая, как ни прискорбно, открыто вторит идеям Фуко — утверждает, что тотальная безопасность идёт в неразрывной связке с угрозой идентичности и нарушением частных свобод. И, как показывают корейские кинематографисты, подразумевает идею надзора, абсолютного контроля и социального неравенства.

Первый (лёгкий) уровень: архитектура

Возросший уровень использования прозрачных материалов в архитектуре или повседневных практиках действительно во многом отвечает новому представлению о безопасности: так, например, стеклянные двери служат потенциальным сигналом защищённости (если за ними никто не стоит — ты защищён), а в некоторых школах США ученикам предписано носить прозрачные рюкзаки — вещественный эквивалент фразы «я не опасен».

При этом за пределами контролируемых правительственными (или любыми другими вышестоящими) структурами подобного рода практики недоступны подавляющему большинству и во многом остаются признаком привилегированного положения. Самый известный пример — «Паразиты» Пон Джун-хо, где наглядно демонстрируется разница мест обитания «богачей» и «бедняков». Классовое неравенство в них визуально оформлено не только на уровне игры света/тени, расположения «наверху» и как бы «внизу», но на примере самой структуры жилищ разных слоёв общества.

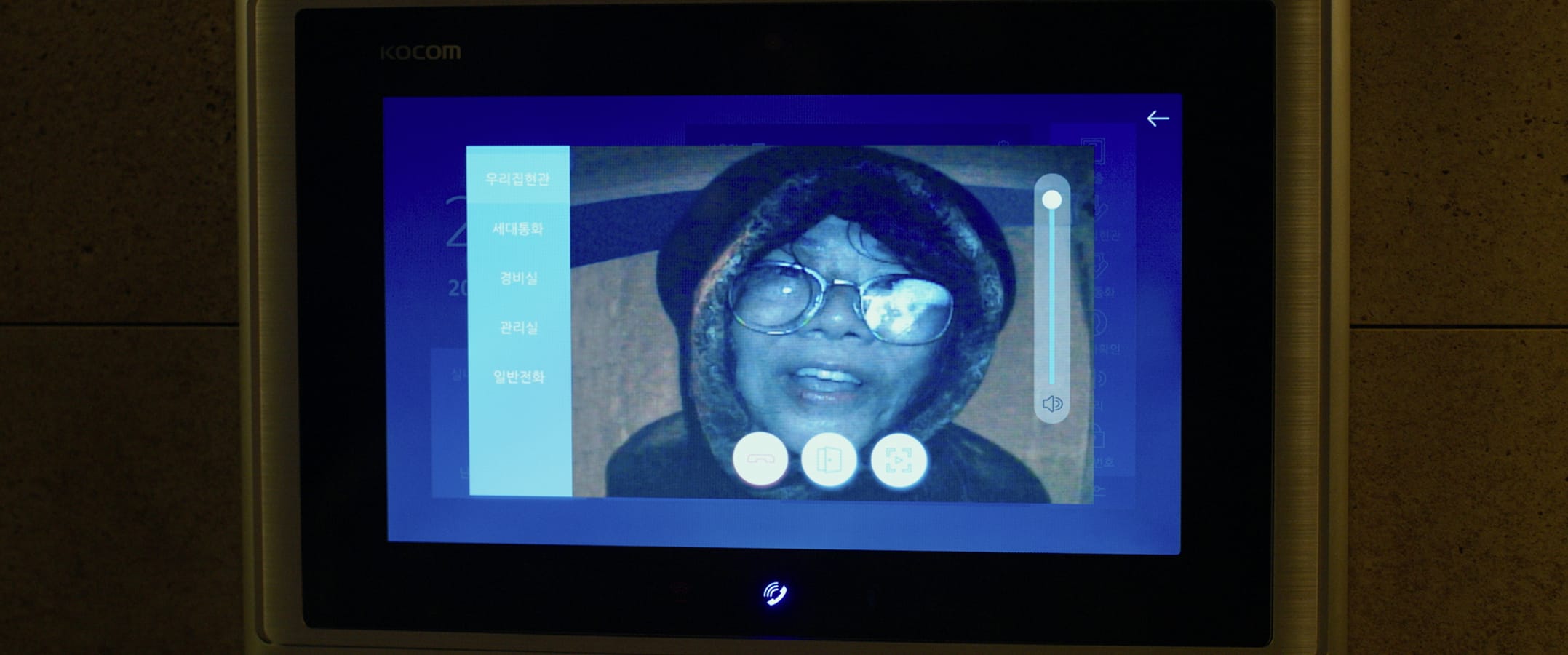

Дом семьи Пак почти полностью выполнен из стекла, панорамные окна занимают всю поверхность стен, выставляя на всеобщее обозрение безопасный быт такого же безопасного семейства. При этом такого рода открытость проистекает из благоволящих условий: Паки могут обеспечить себе охрану, высокий забор и домофон, который показывает стоящих у автоматизированных ворот посетителей. Даже если внутри (или за пределами) дома происходят любого рода правонарушения, фасад добропорядочности и полной прозрачности напрочь нивелирует всякую подозрительность — это то же гидеборовское общество спектакля, перформанса, зрелища, выставления на показ.

Кимы, напротив, живут буквально под землёй, их связь с внешним миром ограничена узким проёмом из выходящих на уровень асфальта окон (куда прохожие после вечера с соджу по незнанию справляют нужду). Происходящее внутри этого подвального помещения всегда остаётся загадкой, это перманентная двойственность: как его жители потенциально могут быть акторами преступления, так и над ними может совершаться акт беззакония. В этом смысле отсутствие транспарентности (по причине её недоступности низшим слоям населения) порождает противоречие: с одной стороны, оно ликвидирует тотальный контроль, с другой — точно так же ликвидации подвергается сама потенция безопасности.

Второй (средний) уровень: прямые эфиры

Корейское общество — это общество прямых эфиров, трансляций и стримов. Достаточно вспомнить включения BTS или других кей-поп-групп, политиков, блогеров или жадных до скандальных событий интернет-журналистов. Приватность сложила свои полномочия: в эпоху post-privacy, когда личные данные и без того оказываются скомпрометированы в интернете, а слежка может быть организована за счёт сетевых метаданных, новой нормой становится демонстрация любых проявлений частной жизни и фиксация вызывающих бурную общественную реакцию (конвертирующуюся в просмотры и лайки) происшествий. Конечно, не без нюансов.

Субъективность продуцируемого изображения играет в этом потворствовании всевозможной прозрачности одну из ключевых ролей: когда ты не находишься под прицелом (объективного) наблюдения, а сам выбираешь угол и ракурс съёмки, возникает возможность сменить оптику, показать себя в лучшем свете. Так, героиня дебютного фильма режиссёрки Ким Сэ-хви «Я слежу за тобой», популярная блогер, ещё не успев дожевать корндог из комбини, постит в свой вегетарианский блог салат. Это — поверхностный уровень, за которым скрываются годы погребения неприятного прошлого (работа в эскорт-услугах, убийство и т. д.) под непрекращающимся количеством инфоповодов, например, уходом за собаками из приюта, каждый раз новыми (комментарии с вопросами о том, куда исчезают предыдущие, тактично удаляются). Выстроенные и чётко выверенные на показ образы тем самым притягивают взгляд, в то время как то, что происходит вне границ экрана (компьютера, смартфона, подключенного к YouTube телевизора), будто не происходит вообще.

Читайте также: Чем интересно аниме в жанре киберпанк

«Мститель: Игра на выживание» Рю Сын-вана заигрывает сразу с двумя проявлениями такой субъектности «прозрачной» съёмки. Главный антагонист, убийца, карающий сумевших избежать наказания преступников, записывает акт свершившейся казни на GoPro, сливает получившийся ролик в Сеть, предоставляя работу над инфоповодом и его подачей интернет-журналистам (например, блогеру с говорящим никнеймом «Правдолюб»). Те, в свою очередь, интерпретируют материал, исходя из личного отношения к народному мстителю и, собственно, жертве. То есть — рассказывают о прегрешениях погибшего, минуя вопрос легитимности такого вида правосудия и другие аспекты вроде де-факто доказанной невиновности. Готовый проинтерпретированный ролик отправляется на платформы, формируя общественное мнение чуть ли не в большей степени, чем государственные новости (градус недоверия к официальным источникам информации в Корее выше, чем к сведениям, найденным в интернете). По схожей механике работает и диснеевский «Линчеватель», и нетфликсовский «Парадокс убийцы» — информация воспринимается как достоверная за счёт простого факта наличия подлинной (то есть прозрачной) съёмки с места совершения преступления. При этом вопрос манипуляции над этой же информацией попросту не встаёт.

Третий (сложный) уровень: камеры наблюдения

Сегодня Сеул занимает шестое место в мире по количеству установленных камер видеонаблюдения — обгоняя Москву почти на миллион, он считается одним из самых безопасных городов планеты. Бюджеты на установку CCTV постоянно увеличиваются, чем вызывают активные споры: правозащитники выступают против, сетуя на нарушение личных свобод, общественность, в свою очередь, верит, что это поможет предотвратить большую часть преступлений. Тотальная слежка становится повседневной практикой (не доходящей до масштабов Китая с его базой данных на основе системы распознавания лиц, но близко к ней), «мягкой силой», как раз именуемой объективной оптикой наблюдения. Полная прозрачность социальной жизни, без лично установленных рамок приватного, закономерно повышает степень социального давления, вместе с которым растёт уровень недоверия и подозрительности.

В отличие от личной съёмки, зафиксированное камерой наблюдения никогда не поддаётся сомнению, в XXI веке формируется новая максима (которая была низвергнута в рамках самого кинематографа и фотографии): то, что зафиксировала камера наблюдения, было, а то, что нет, — не было. Такое суждение рождается из спорного утверждения, что CCTV априори лишены всякой субъектности, они выполняют беспристрастную (а главное — точную) запись происходящего, их нельзя миновать, а записанное невозможно подделать. Подобного рода статус истинности приписывается многим технологическим новшествам, например, шагомеру, установленному на смартфон, — с помощью него детектив из «Решения уйти» Пак Чхан-ука убеждается в виновности подозреваемой.

Камеры наблюдения действительно способствуют увеличению прозрачности, а вместе с тем — безопасности. Однако и они не служат гарантом объективной оценки действительности. В «Иллюзии контроля» режиссёр Ли Ё-соп наглядно демонстрирует, как при помощи CCTV (в частности — осведомлённости об их расположении) конструируется новая действительность: группа людей, занимающаяся организацией «несчастных случаев», подстраивает свои действия так, чтобы в область захвата камеры попадали исключительно те элементы, что подтверждают случайность происходящего. Так, смерть политика, во время дождя наехавшего в инвалидной коляске на провода от видеокамер журналистов и убитого электрическим разрядом, не вызывает вопросов — CCTV зафиксировала «случайность», тем самым утвердив достоверность случившегося. Очевидно, что в заранее просчитанный угол обзора камеры не попали ни дополнительные провода, ни произведённые с ними манипуляции, но это никак не повлияло на вынесенный общественностью или правоохранительными органами вердикт.

Как в случае с транспарентностью в рамках архитектуры, фокусировка на камерах наблюдения продуцирует на экране (как наше отношение к экрану когда-то спродуцировало новую реальность) новый визуальный язык. В уже упомянутом «Мстителе» режиссёр Рю Сын-ван адаптирует сам модус наблюдения CCTV и скрытой съёмки: из формата fish-eye, как бы раскрывающегося объектива камеры слежения, изображение медленно расплывается в полноэкранный формат; документальный приём fly-on-the-wall, в свою очередь, трансформируется в fly-on-the-construction-crane, fly-on-the-roof, fly-on-the-drone и так далее — повсеместная транспарентность теперь не ограничивается только углом съёмки, а как бы захватывает происходящее целиком. В общем-то, Сын-ван апробирует в своём фильме все те характеристики, которые задолго до распространения камер наблюдения приписывались самому медиуму кино.

Вместе с визуальным языком на экране рождаются и новые системы образов. Причём такие, которые могли быть изобретены только в Южной Корее. Если европейцы придумали страшный и противоречивый, не сходящийся в нашем нравственном и культурном восприятии образ «трупа, выброшенного на свалку», кинематографисты из Африки ответили на это «младенцем в бумажном пакете», то Ким Сэ-хви в «Я слежу за тобой» продемонстрировала зрителю «окровавленный нож в урне из-под праха».

Странный, почти невозможный образ, составленный из предметов, не стыкующихся между собой ни на визуальном, ни на семантическом уровне, он, помимо прочего, граничит и с привычными для нас моральными установками — негласными «можно» и «нельзя»; понятийным аппаратом, базирующимся на наличии общечеловеческих ценностей. Такая абсурдность образов, наслаивающихся друг на друга и образующих снежный ком (вот главный герой очищает кухонный нож от праха матери или очищает прах матери от крови на кухонном ноже, вот разбивает урну и т. д.), прерывает ровную перцепцию, на которую настраивает жанр триллера, — по итогу оказывается совсем неважно, кто убийца и был ли кто-то убит.

Потому что выяснится, что камер видеонаблюдения нет в обычных залах колумбария — зато есть в залах с пометкой VIP. Тщательно конструируемая государственным аппаратом безопасность, ради которой общество вынуждено отказаться от приватности, также оказывается подвержена классовой сегрегации, которая проникает даже в самые неприкасаемые сферы человеческой жизни. Вечная полемика южнокорейских режиссёров на тему социального неравенства здесь закольцовывается и обретает новый смысловой пласт. Но, как водится, не предлагает никаких решений. Потому что в реалистическом сознании (далёком от заигрывающего оптимизма голливудских коллег) южнокорейских кинематографистов выход из этой системы только один, да и он уже был скомпрометирован CCTV.