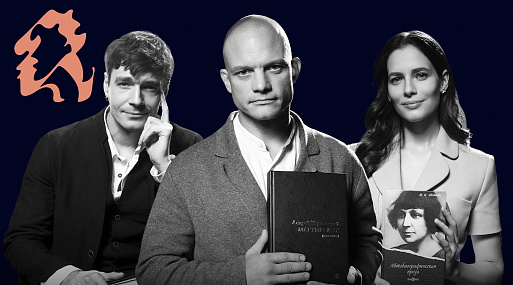

Сегодня за тандемом Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера прочно закрепилась репутация признанных «мастеров цвета». Однако долгое время фильмы режиссёров считались пережитком военного и послевоенного британского кино. Их вклад в историю кино не сводится лишь к работе с цветом: Пауэлл и Прессбургер выстраивали свой собственный авторский мир, в котором точность наблюдения сочеталась с подчёркнутой образностью и тщательно выстроенной драматургией.

По случаю 120-летия со дня рождения Майкла Пауэлла Мария Шиманская рассказывает о творческом пути самого влиятельного британского дуэта.

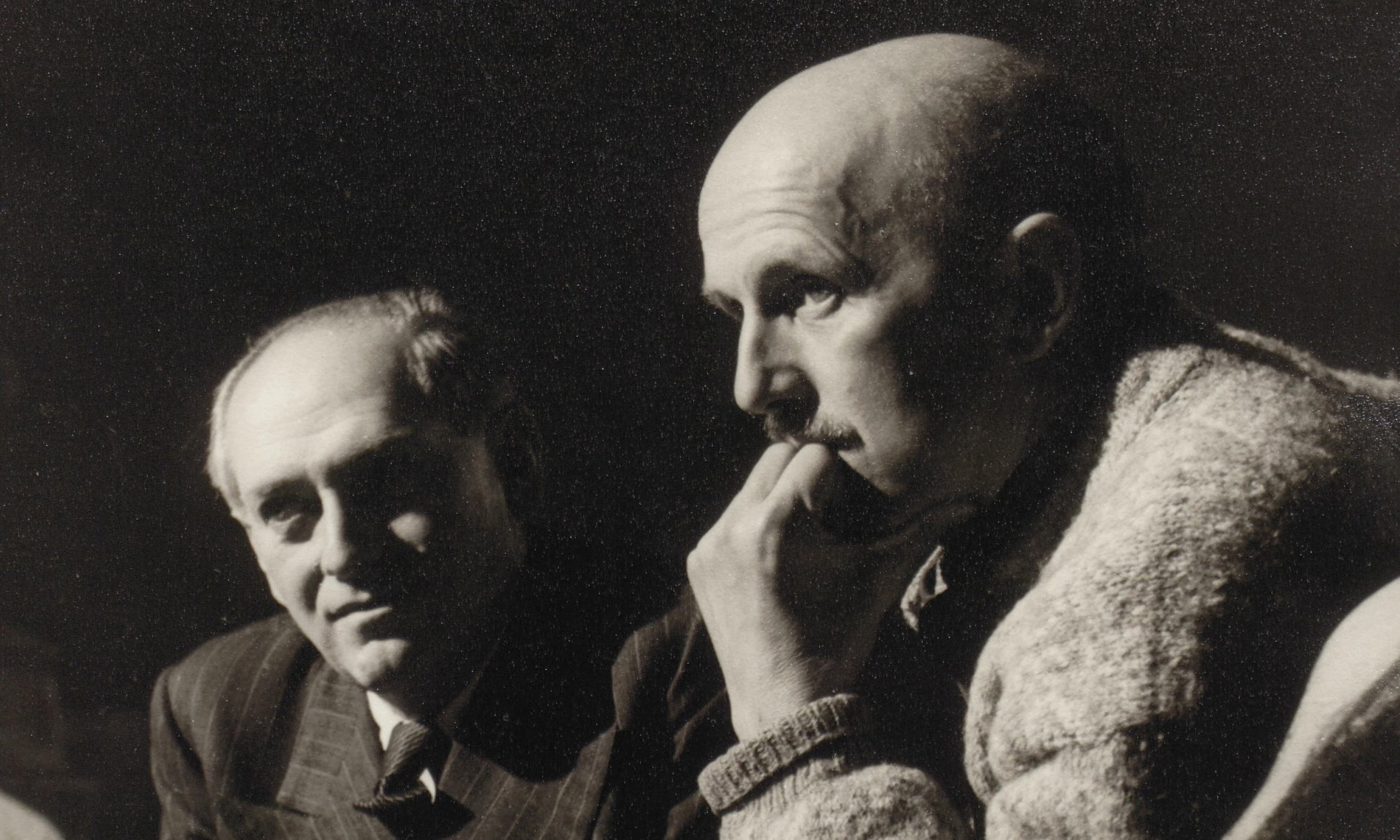

Майкл Пауэлл и Эмерик Прессбургер работали вместе почти два десятилетия — с конца 1930-х до конца 1950-х годов. Пауэлл вышел из британского студийного производства, Прессбургер эмигрировал из Венгрии и привнёс в дуэт европейскую литературную традицию. В 1942 году они основали студию «Лучники», за время сотрудничества сняли почти два десятка полнометражных фильмов и во вступительных титрах всегда подписывались: written, produced and directed by Michael Powell and Emeric Pressburger, подчёркивая равное авторство. В середине 1950-х они мирно разошлись: Пауэлл продолжил снимать, Прессбургер — изредка работать над сценариями, и оба оставили подробные автобиографии, мифологизировавшие их совместный опыт.

Творческий тандем The Archers оставил и собственный манифест. В 1942 году в письме с приглашением актрисе Венди Хиллер сняться в фильме «Жизнь и смерть полковника Блимпа» Прессбургер сформулировал пять пунктов, ставших известными как «манифест Лучников»:

- Мы никому не обязаны, кроме тех, кто спонсирует нас; перед ними мы несём полную ответственность за то, чтобы приносить прибыль, а не убыток.

- Каждый шаг в наших фильмах является исключительно нашей ответственностью и ничьей больше. Мы отказываемся следовать или подчиняться любому мнению, кроме нашего собственного.

- Начиная работу над новой идеей, мы должны опережать не только наших конкурентов, но и само время хотя бы на год. Настоящему фильму нужен год от идеи до реализации. Или больше.

- Ни один художник не верит в эскапизм. И мы втайне считаем, что никто из зрителей тоже не верит в него. В любом случае мы доказали, что публика заплатит, чтобы увидеть правду, — не только потому, что она голая.

- В любое время, и особенно сейчас, самоуважение всех участников съёмочного процесса, от звезды до ассистента, поддерживается или падает в соответствии с темой и целью фильма, над которым они работают.

Военное кино: эстетика и пропаганда

За декларацией последовали и первые совместные фильмы дуэта. Манифестный отказ от эскапизма соответствовал духу времени: в Великобритании начала 1940-х кино использовали для практических задач — пропаганды, формирования подходящего образа врага и союзника. Первые совместные фильмы Пауэлла и Прессбургера вписывались в эту систему, но избегали прямолинейной агитации, облекая её в сложную художественную форму.

В 1939 году Майкл Пауэлл по сценарию Эмерика Прессбургера снимает фильм «Шпион в чёрном». Захватывающий сюжет времён Первой мировой о двойных агентах и предательстве выстроен, как принято говорить, в хичкоковском духе: школьная учительница вступает в сговор, британский капитан передаёт планы кампании, пасторальные островные пейзажи наводняются шпионами. Главная роль отведена Конраду Фейдту — некогда иконе немецкого экспрессионизма, сыгравшему сомнамбулу Чезаре и к тому моменту перебиравшемуся через Британию в Голливуд. «Шпион в чёрном» — фильм с типичным шпионским сюжетом и обязательной любовной линией, задающей драматургию полутонов. Вот только очарованный девушкой немецкий капитан на мгновение забывает, что находится в чёрно-белом мире военного времени.

Для Майкла Пауэлла ещё до начала полноправного сотрудничества с Прессбургером характерен образно-документальный подход. В «Шпионе» органично сочетаются документальные детали — внимание к механизмам подлодки, точность картографических расчётов — и выразительная визуальная фактура: светская гостиная наполняется сигаретным дымом, островной пейзаж тонет в тумане.

Любовь к подлинным пейзажам проявляется ещё в раннем фильме Пауэлла — «Край света» (1937), рассказывающем о жизни небольшой шотландской деревушки на отдалённом острове. Режиссёр тяготеет к длинным статичным планам скалистых берегов с бушующими волнами и колышущейся травы на плоскогорьях, а сцены повседневного быта жителей фиксирует с дотошностью хроникёра: рыбацкие сети, церковные службы, устные рассказы. Такой принцип отсылает к видовой хронике и эстетике раннего документального кино. Пауэлл превращает реальность в пластический образ, выведенный за пределы исторического времени и приближенный к условному мифу. Это стремление к вневременности, работе с пейзажем и бытовой деталью как со знаковой формой он сохранит и в тандеме с Прессбургером.

Излюбленная работа с пейзажем продолжится и в «Кентерберийской истории» (1944), где сельский Кент встречается с военной действительностью. Возвращаясь к актуальным сюжетам военного времени, Пауэлл и Прессбургер снимают один из самых странных фильмов этого периода.

В «Кентерберийской истории» сочетаются пасторальный пейзаж и структура средневекового сюжета Чосера — вот только путь пилигримов из «Кентерберийских рассказов» на монтаже продолжают танковые колонны и вереницы солдат. Завязка выстраивается из почти анекдотического эпизода о загадочном «клейщике» — хулигане, который по ночам нападает на местных девушек, обливает их клеем и исчезает во тьме. Трое героев — пострадавшая девушка, британский и американский солдаты — затевают детективное расследование и не без оснований подозревают обаятельного, интеллигентного профессора истории (по совместительству — местного судью), читающего лекции для солдат об истории Кента.

«Кентерберийская история» пренебрегает принципами классической и ясной драматургии. Фильм собран из на первый взгляд случайных зарисовок — обрывков рассказов о войне, воспоминаний о довоенной жизни, чаемых образов будущего. Сражения остаются за кадром: на экране дети играют в войну, фермеры продолжают работать, солдаты коротают время за гонками на танках. Единственный осязаемый след войны — руины разбомбленных зданий с табличками о новых адресах. К финалу эти разрозненные фрагменты собираются воедино и складываются в органную симфонию рядом с величественным собором — порождая почти капровское чудо.

В целях «военной пропаганды» дуэт ставит и «49-ю параллель» (1941) — фильм, направленный на укрепление британо-канадских отношений: в эпизодах блистают сэр Лоуренс Оливье (в роли бородатого экспедитора с французским акцентом) и Лесли Говард (в одной из последних ролей перед гибелью в сбитом немцами самолёте), а Прессбургер получает «Оскар» за лучший сценарий. К теме прошлой войны режиссёры возвращаются в первом цветном фильме — «Жизнь и смерть полковника Блимпа» (1943), где личная история стареющего офицера превращается в размышление о невозможности вести войну по старым правилам.

К военной теме тандем Пауэлла и Прессбургера вернётся ещё раз в конце 1940-х — в фильме «Маленькая задняя комната» (1949) о ветеране, сотруднике небольшого военного ведомства, измотанном политическими интригами и страдающем от непрекращающейся фантомной боли. Режиссёры вновь отказываются от прямолинейной драматургии: вместо пространных монологов — обрывки реплик, крупные планы измученного лица, тонкая работа со светотенью, вкрапления хроники и фантасмагорический кошмар алкогольного срыва. В кульминации военный с предельной точностью разбирает немецкую мину, а затем поднимает глаза к небу, где кружат чайки. Такой же взгляд был у другого солдата, размышляющего над вопросом жизни и смерти.

Драматургия цвета

Начало 40-х для тандема Пауэлла и Прессбургера оказалось лишь подготовительным этапом — в историю кино они вошли благодаря своим послевоенным цветным фильмам. Цвет в их работах становится не дополнительным элементом, а главным структурным принципом, способом организации кадра, сцены, драматургии фильма.

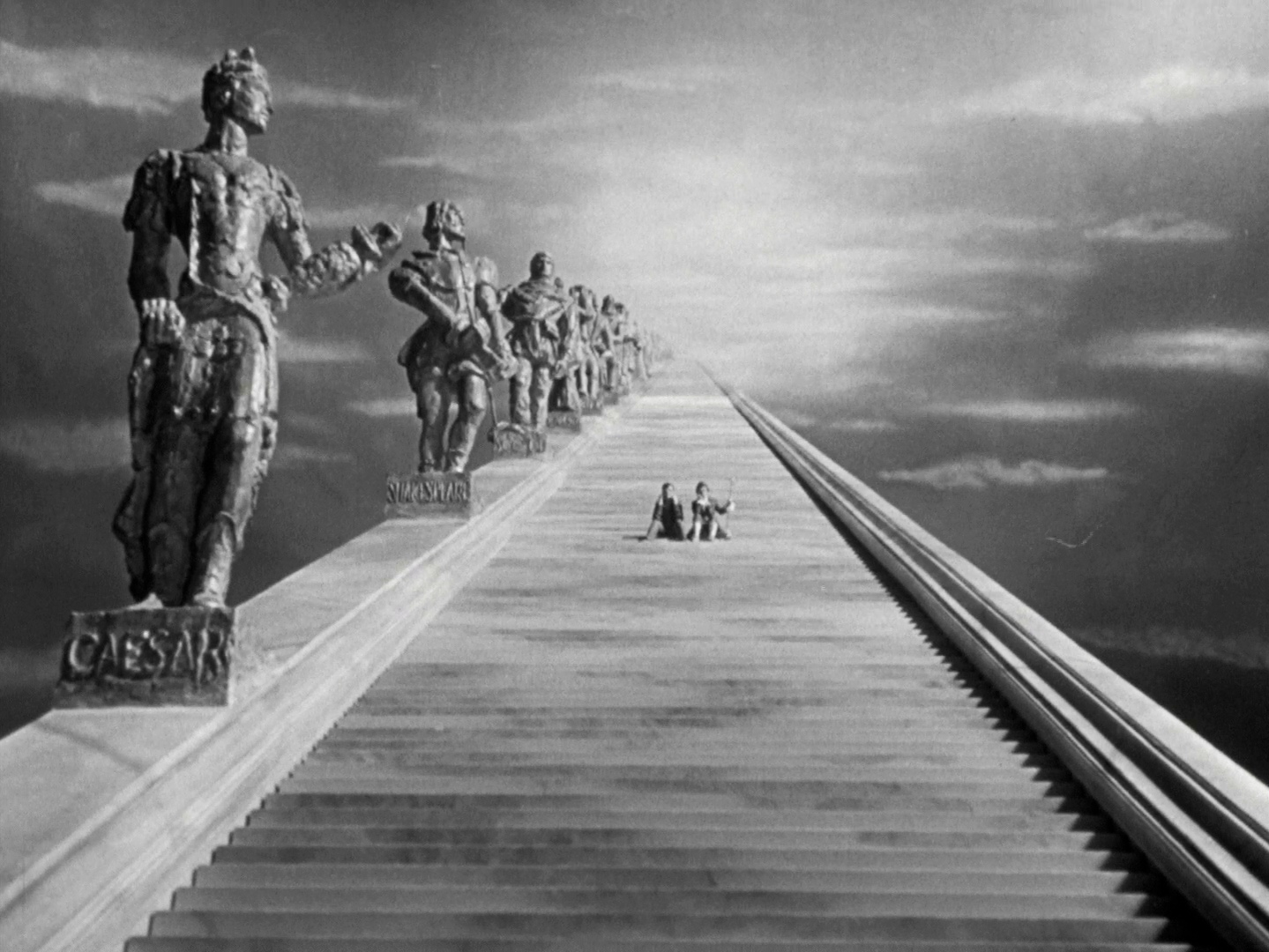

Впервые в таком качестве он появляется в «Вопросе жизни и смерти» (1946), локализованном как «Лестница в небо», — истории британского солдата, который чудом избегает гибели из-за сбоя в загробной бюрократии (а точнее, из-за вездесущего британского тумана) и тут же влюбляется. Сюжет строится на визуальном противопоставлении: небесный мир снят в чёрно-белом, земная жизнь — в цвете. Цветовая палитра фиксирует различие между механикой потустороннего мира и подвижностью жизни. Но у Пауэлла и Прессбургера это не просто приём, а способ различить два типа пространства — цвет указывает не на фантазию, а на полноту материального мира. Модель, заданная в «Лестнице в небо», напрямую полемизирует со структурой «Волшебника страны Оз»: если у Флеминга цвет маркирует переход в вымышленную реальность, то у Пауэлла и Прессбургера он, напротив, возвращён земному: цвет фиксирует полноту жизни.

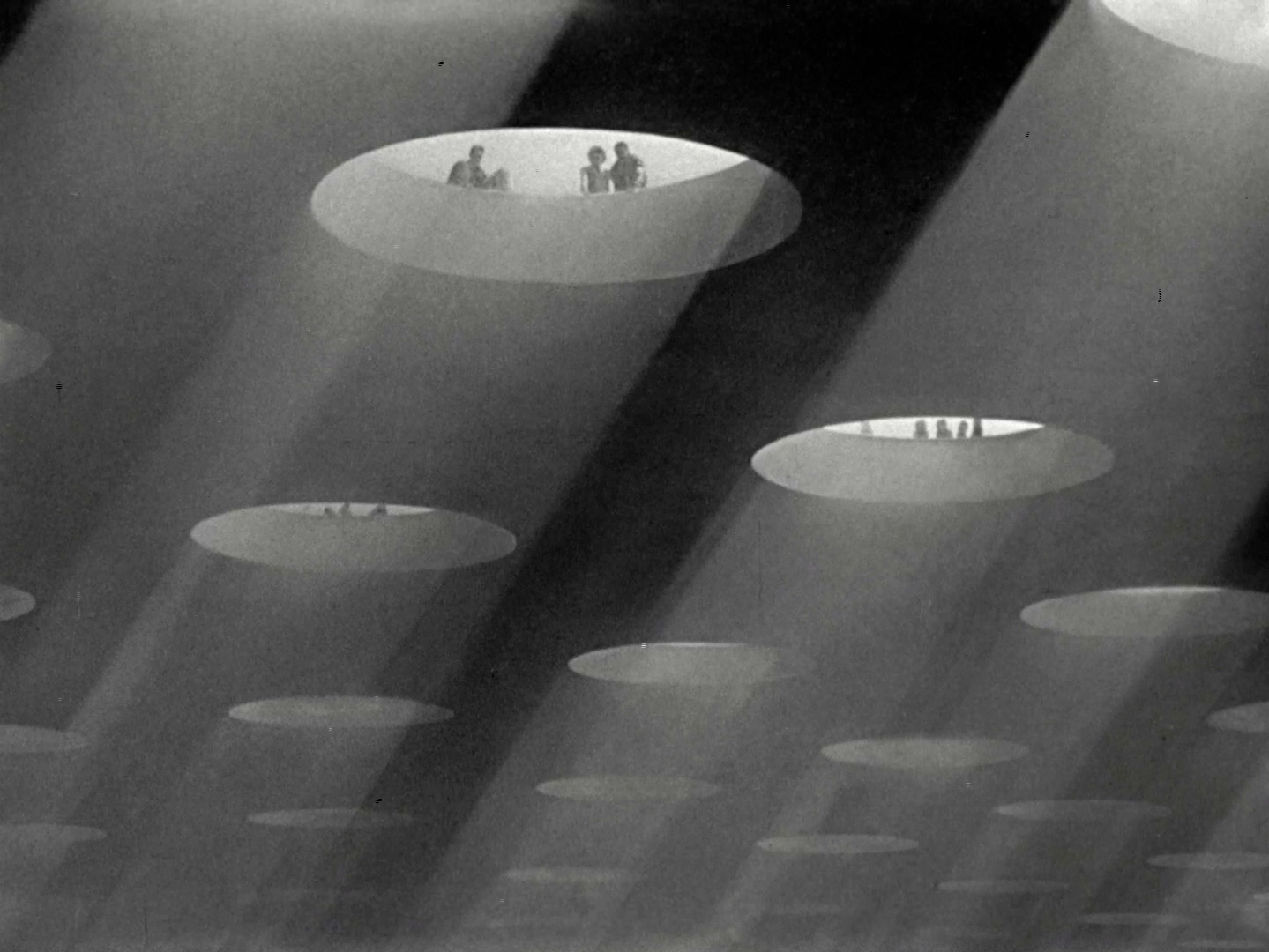

Если для Дороти красные башмачки были способом вернуться из фантазии домой, то в «Красных башмачках» (1948) они подчиняют себе героиню и определяют её дальнейший путь. Балет становится не метафорой, а основой повествования: танец начинается в тот момент, когда героиня надевает башмачки, — и отныне она не контролирует движение сюжета. Вне сценической жизни палитра сдержанная, но вставной балетный эпизод построен по иным законам: декорации лишены глубины, сцена исчезает, камера движется внутри условного пространства, монтаж строится на цветовых переходах. Красный цвет башмачков задаёт структуру эпизода — и возвращается в финале, кульминация которого вновь организована по принципу балета. И именно цвет позволяет различить реальность и сцену, определить границу между свободой и подчинением.

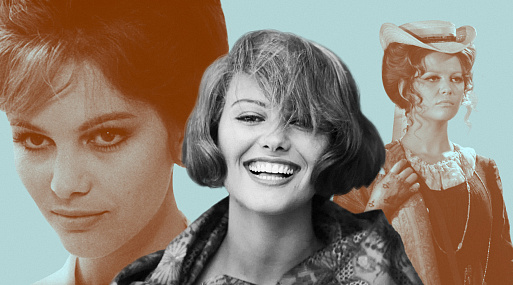

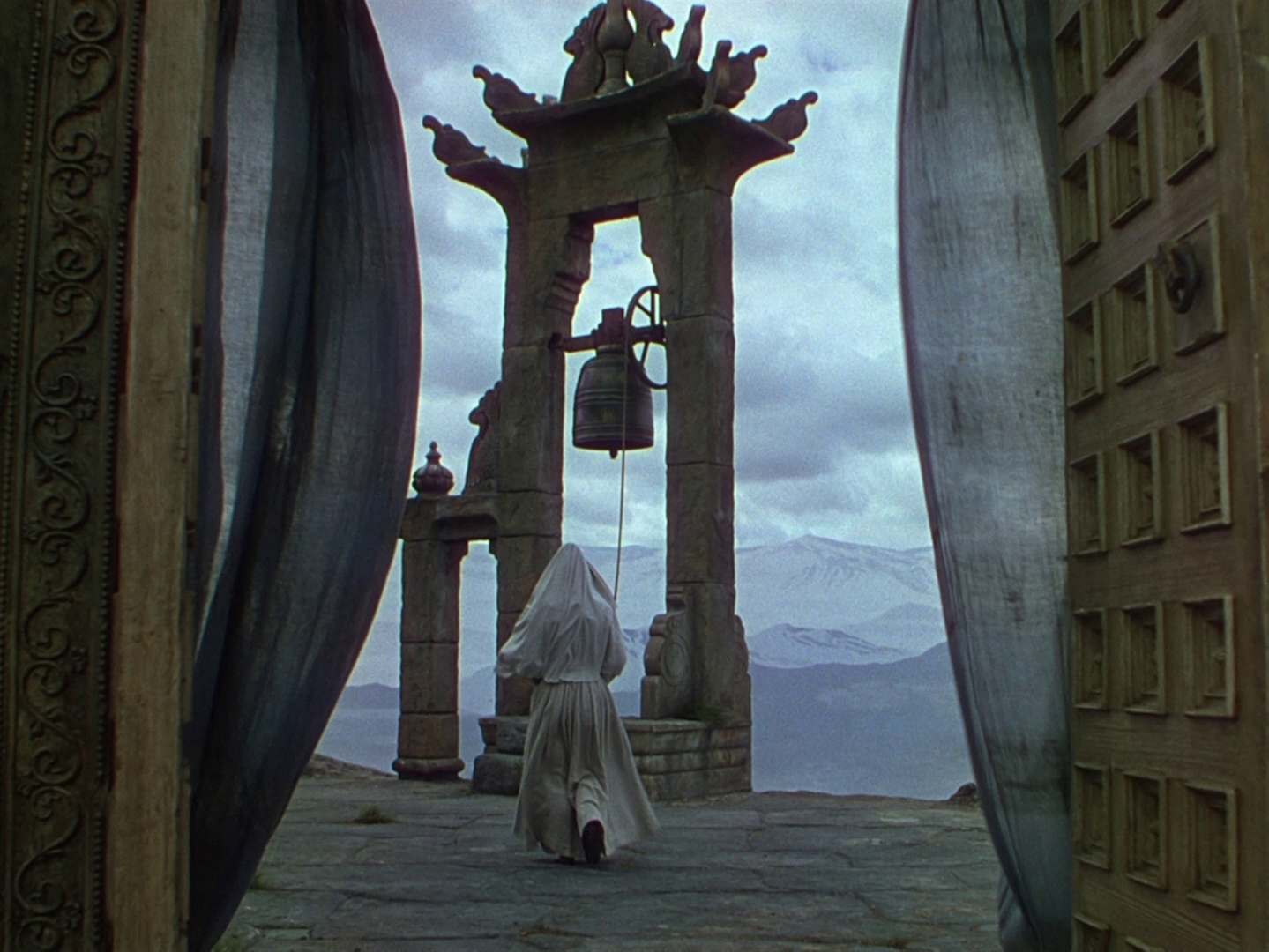

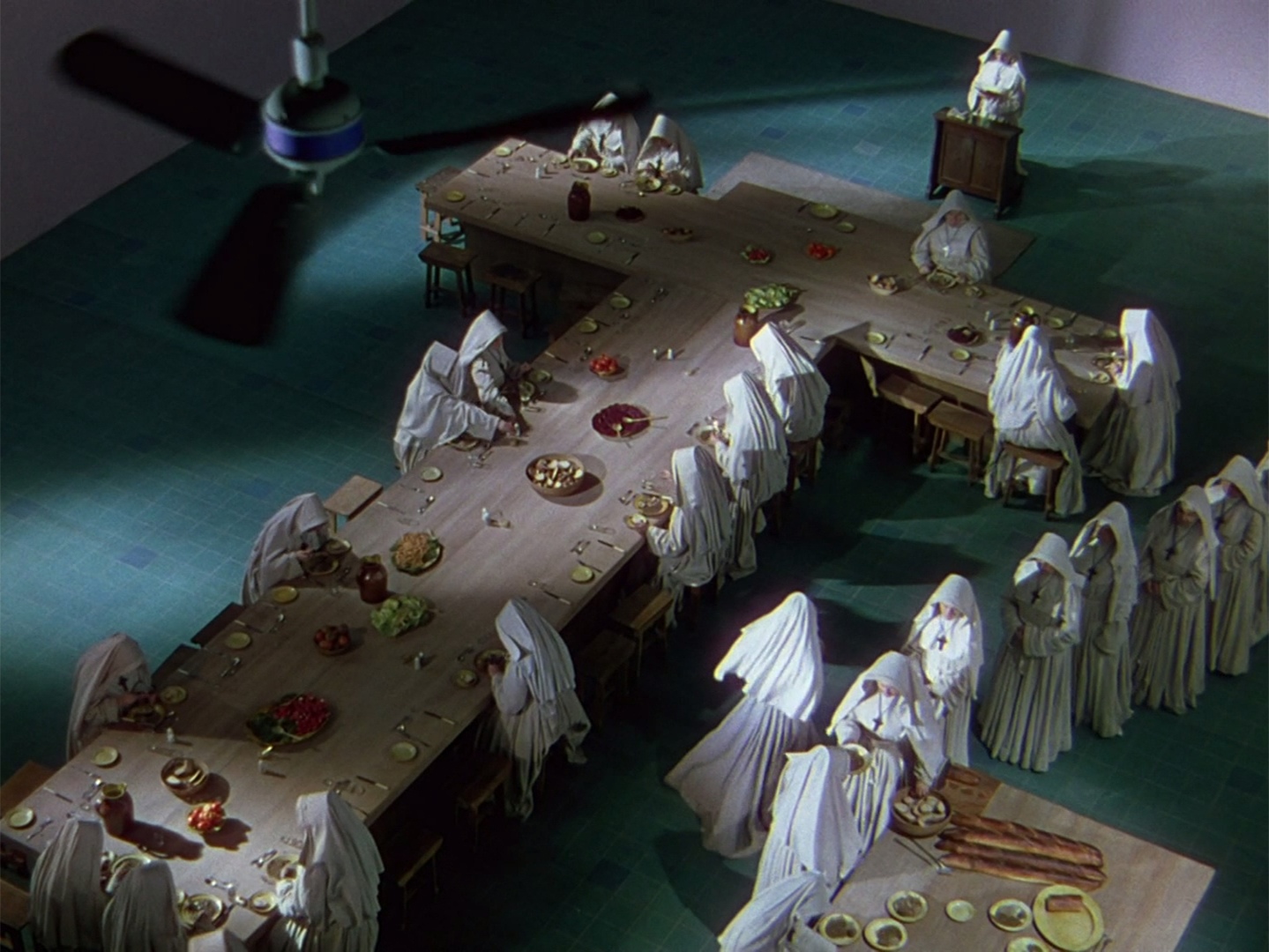

«Чёрный нарцисс» (1947) — один из самых ярких примеров цветовой драматургии в фильмах Пауэлла и Прессбургера. Действие происходит в гималайском монастыре, куда прибывает группа англиканских монахинь. Белизна их одежд, первоначально маркирующая отрешённость, становится поверхностью, на которой постепенно проступают вытесненные воспоминания и желания. Цвет проникает в монастырское пространство незаметно — через пейзажи, тени, краски, предметы, природное зарево. В финале красный как цвет одержимости захватывает кадр: вспышка страсти совпадает с утратой контроля, а религиозный порядок уступает натиску природы и тела. Пейзаж перестаёт быть фоном и превращается в катализатор действия.

Одержимость в фильмах Пауэлла и Прессбургера проявляется как буйство натуры — как природной, так и человеческой. Главными героинями зачастую становятся женщины, до поры до времени подавляющие свои чувства. Ещё до цветных феерий — в чёрно-белом «Я знаю, куда я иду!» (1945) — внезапно пробудившиеся чувства статусной и чопорной героини вторят изменчивому пасторальному пейзажу. Она всегда «знает, что делает», пока не влюбится и не окажется посреди бушующей водной стихии — любви, размывающей все прежние представления о стабильной жизни.

В фильме «Ушедшая под землю» (1950) судьба другой героини предрешена с первых кадров. Дикая и непокорная Хэзел в исполнении Дженнифер Джонс разрывается между непогрешимым пастором и страстным охотником. Подобно Тэсс из рода д’Эрбервилей или Кэтрин Эрншо, она соприродна дикой стихии. Босиком бегает по ярко-зелёной листве, подчиняется зову ветра из преданий погибшей матери-цыганки, отдаётся соблазнителю на лесной поляне, усыпанной падающими на землю кроваво-красными бутонами — цвет разгорается вместе со страстью. Один из последних значимых фильмов тандема в американском прокате был подвергнут жёсткому перемонтажу после судебного разбирательства с продюсером Дэвидом О. Селзником.

Последний взгляд

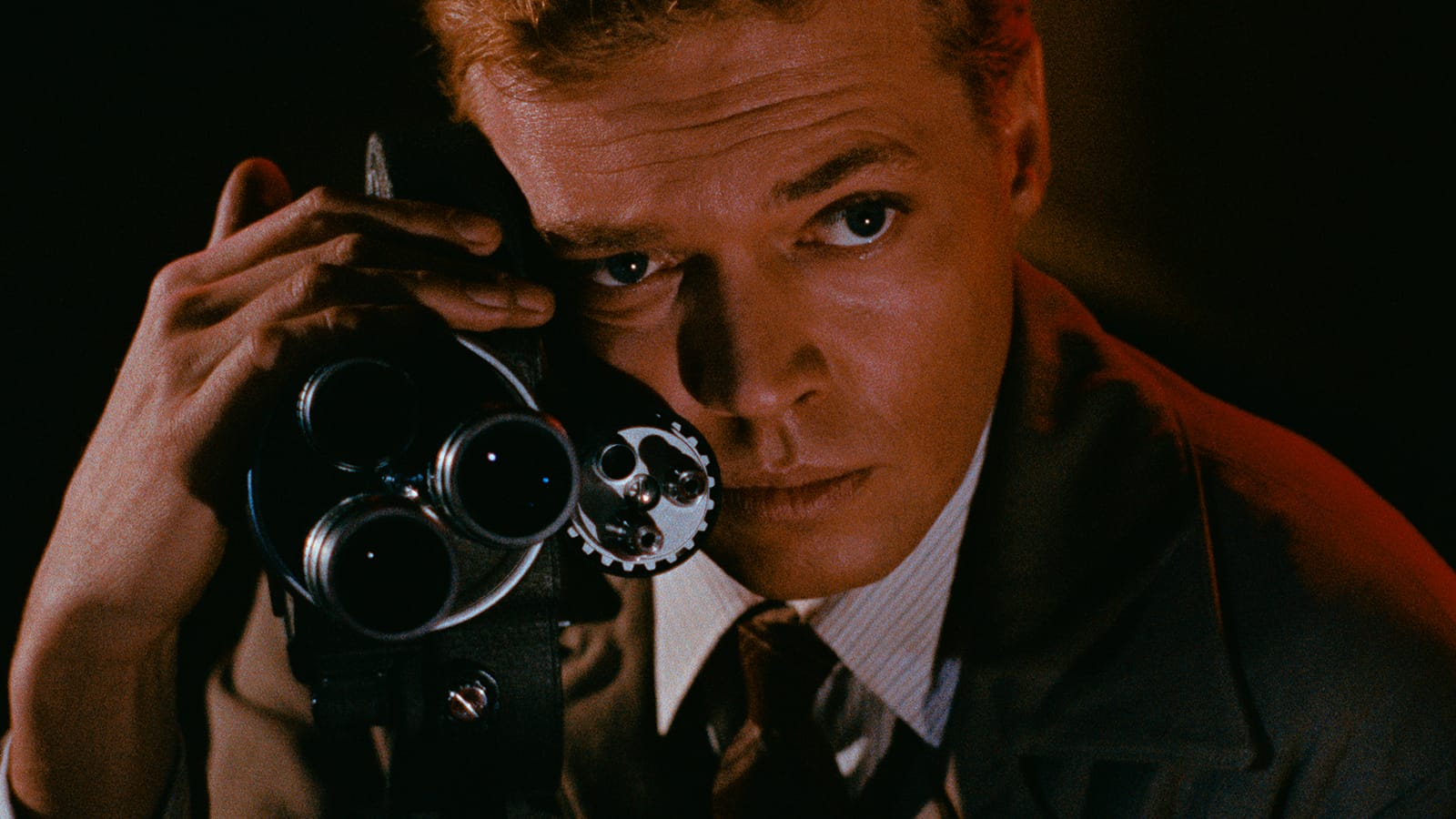

К концу 1950-х эпоха радикально меняется. В британское кино приходит поколение «молодых и рассерженных» режиссёров, порывающих с устаревшими формами прошлого и утверждающих иной взгляд на общество. В 1957 году «Лучники» официально завершают сотрудничество. Спустя три года Майкл Пауэлл в одиночку снимает «Подглядывающего» (1960) — свой последний великий фильм, в котором взгляд перестаёт быть способом постижения мира и превращается в форму насилия.

В дальнейшем Пауэлл и Прессбургер пару раз встретятся на съёмочной площадке: первый будет режиссировать, второй — писать сценарии. Оба оставят подробные автобиографии. В конце жизни Пауэлл вернётся на остров, на котором создал свой первый важный фильм, — и снимет документальное «Возвращение на край света» (1978). Он останется в кино как консультант и вдохновитель для новых режиссёров, переоткрывающих его наследие. И, по их признанию, без Пауэлла и Прессбургера в «Злых улицах» Мартина Скорсезе не было бы столько неонового цвета, а кровь в фильмах Брайана Де Пальмы не стала бы кроваво-красной.