Боди-хоррор — один из старейших жанров фильмов ужасов, которым продолжает вдохновляться множество современных кинематографистов со всего мира. В списке духовных последователей боди-хоррора француженки Жюлия Дюкурно («Титан»), Корали Фаржа («Субстанция»), японцы Кацухиро Отомо («Акира») и Сатоси Кон («Истинная грусть»), итальянец Дарио Ардженто («Демоны»), американцы Даррен Аронофски («Чёрный лебедь») и Джеймс Ван («Злое»), британцы Клайв Баркер («Восставший из ада») и Алекс Гарленд («Род мужской»).

Родоначальником жанра традиционно считается канадец Дэвид Кроненберг, имя которого давно слилось с боди-хоррором в единый живой организм. Тем не менее за почти столетнюю историю существования боди-хоррора сюжеты о тревожной телесности и пугающих физических трансформациях обросли большой палитрой культурных контекстов, выходящих за пределы привычного представления жанра — фильма «Муха» 1986 года. Кинообозреватель Оля Смолина рассказывает о витиеватом пути боди-хоррора на большом экране: от нуарных фильмов ужасов 30-х годов XX века до фестивального экстрима 20-х годов XXI века.

Зарождение боди-хоррора: 30–50-е годы

Точкой отсчёта боди-хоррора принято считать середину 80-х годов: именно в это время вышли две культовые классики жанра — «Муха» Дэвида Кроненберга и «Нечто» Джона Карпентера. И всё же исторически достоверным временем зарождения боди-хоррора принято считать 1931 год, когда на экраны вышел «Франкенштейн» — второй фильм из серии «Монстры Universal» по мотивам одноимённого романа Мэри Шелли, опубликованного в 1818 году. Главный герой произведения Шелли — безумный учёный Виктор Франкенштейн — едва ли заинтересован в исследовании физиологии тела. Им движет комплекс бога, извечное желание победить главного и самого несокрушимого врага человека — смерть.

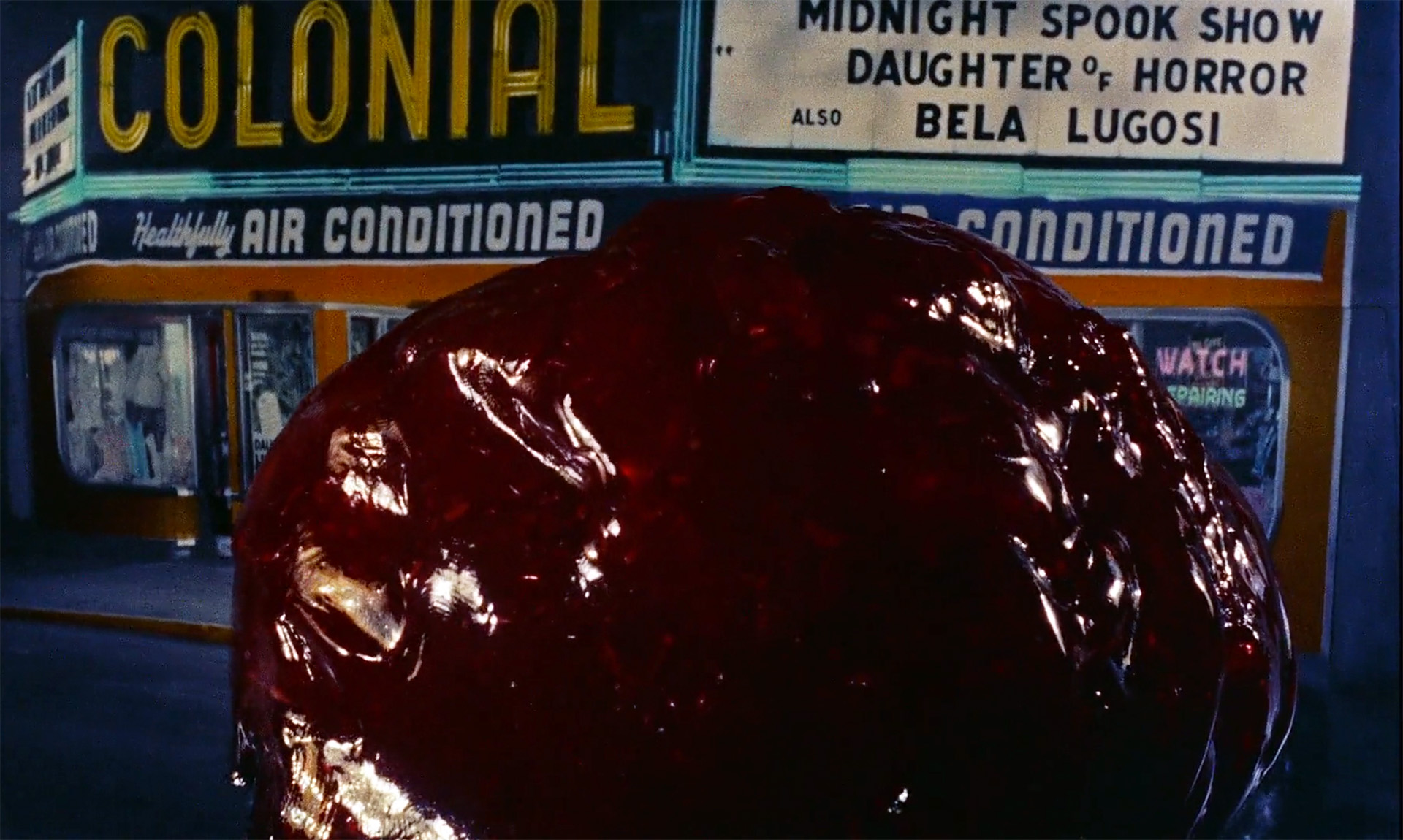

Элементы боди-хоррора можно было заметить и в «Капле» 1958 года, вышедшей в период, именуемый «золотым веком научной фантастики». В центре сюжета — амебоидный инопланетянин, который прибывает на Землю вместе с метеоритом и терроризирует жителей штата Пенсильвания. С каждым новым убийством масштабы размеров и аппетитов «капли» увеличиваются — в конечном итоге габариты инопланетянина можно разглядеть даже из космоса. В том же 1958 году на экраны вышла первая экранизация «Мухи», истории о чудовищном превращении учёного в насекомое, которая, впрочем, никакого отношения к «Мухе» Кроненберга не имеет.

Важно понимать, что за отсутствием компьютерных эффектов боди-хоррорные элементы в ужасах середины XX века опирались в основном на грим — части тела чудовища Виктора Франкенштейна или гниющую плоть воскресшего фараона в «Мумии», ещё одного фильма из «монструозной» серии Universal. Боди-хоррор в его современной интерпретации ещё не был сформирован, однако едва ли это вина самих кинематографистов. Для развития жанра от индустрии требовалось две вещи: отказ от цензуры (в период действия кодекса Хейса нагота, сексуальные перверсии — всё то, что сегодня накрепко связано с представлением о боди-хорроре, — было запрещено) и появление спецэффектов. С первым и вторым успешно справились время, неминуемый технический прогресс и начало сексуальной революции.

Расцвет боди-хоррора: 70–80-е годы

Метаморфоза человеческого тела как ключевая идея сюжета боди-хоррора получила своё развитие в середине 70-х годов, когда молодой режиссёр Дэвид Линч выпустил свой дебютный фильм «Голова-ластик». Главный герой Генри Спенсер становится опекуном ребёнка с врождёнными физиологическими патологиями. Чудовищные мутации малыша, его чужеродная человеческой природе форма ужасают Генри, лишая отцовского инстинкта. «Голова-ластик» дарит весьма сюрреалистический опыт панического страха перед родительством — темы, которая была поднята Романом Полански в «Ребёнке Розмари» и продолжена в куда более мейнстримовых «Вторжении похитителей тел» Филипа Кауфмана или «Чужом» Ридли Скотта. И тот и другой использовали человеческое тело как кокон для инопланетного носителя, которым видится и ощущается родителем ещё нерождённый ребёнок. Этой же теме вторит «Выводок» (1979) от небезызвестного Дэвида Кроненберга, который погружает зрителя в тревожные ситуации, связанные с беременностью и злыми детьми. Не говоря уже о поедании собственных отпрысков.

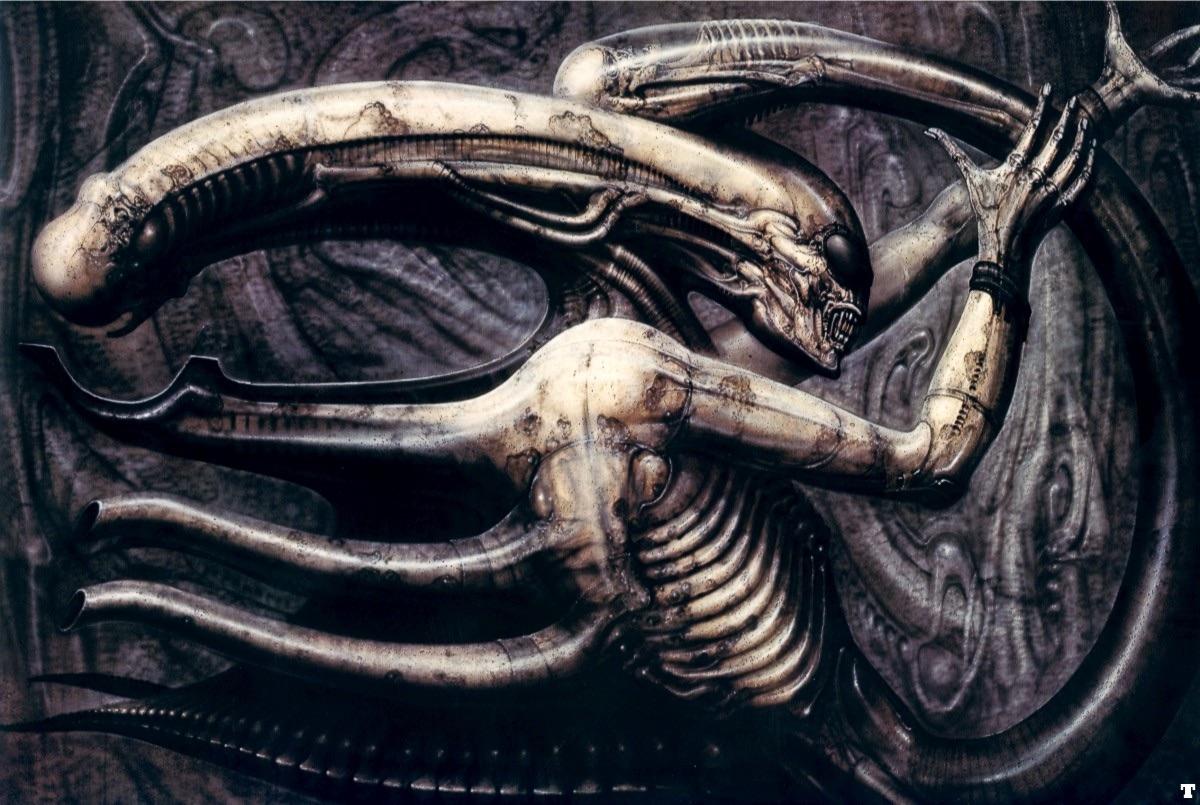

Истинная ценность Кроненберга как главного амбассадора жанра раскрывается в «Видеодроме» (1983), где режиссёр венчает боди-хоррор и киберпанк. Фильм о загадочной телепрограмме под названием «Видеодром» — завуалированная сатира Кроненберга на коллективную слепоту в отношении дисфункциональных механизмов цивилизации, которые нормализуют на телевидении цензуру и коррупцию. Вышедшая через три года новая экранизация «Мухи» возвращает Кроненберга к физиологической стороне человечности. Центральная сцена «Мухи» — слияние героя с другим, чужеродным ему организмом — квинтэссенция боди-хоррора, которой удалось достигнуть благодаря практическим эффектам 80-х годов. Аналогичные приёмы можно увидеть в «Нечто» Джона Карпентера и «Американском оборотне в Лондоне» Джона Лэндиса, внёсшего не менее значимый вклад в становление жанра.

Сочетание чувственного, технического и ужасающего становится ведущим художественным направлением творчества Кроненберга, который выпускает один провокационный фильм за другим: моральное расслоение «Связанных насмерть» сменяют сексуальные девиации «Автокатастрофы» и виртуальные деформации «Экзистенции». Каждая из работ олицетворяет режиссёрское предчувствие глобальной технологической эволюции человеческого тела — не столько как органа, сколько как объекта познания окружающей реальности, стремительно меняющейся под влиянием цифровизации.

Параллельно авторским фильмам ужасов Дэвида Кроненберга в 80-х существовала более мейнстримовая волна боди-хорроров, в которых эксплуатация человеческой плоти является частью визуального кода. К таким картинам можно отнести «Реаниматора» Стюарта Гордона по мотивам произведения Говарда Лавкрафта или «Восставшего из ада» Клайва Баркера. Оба впоследствии вошли в анналы поп-культуры, а Пинхэд и вовсе превратился в икону фильмов ужасов.

На другом конце планеты расцвет боди-хоррора символизирует японское аниме «Акира», сюжет которого рассказывает о группе одарённых подростков, живущих в декорациях постапокалиптического Токио. Благодаря изнурительной работе художников, которые рисовали тысячи раскадровок для каждой сцены, анимационная телесность в «Акире» ощущается тревожнее даже самых реалистичных спецэффектов. Зрительский успех «Акиры» породил гения Синьи Цукамото, который выпустил техногенный боди-хоррор «Тэцуо: Железный человек», удостоившись сравнений с Линчем и Кроненбергом.

Ренессанс боди-хоррора: 00–20-е годы

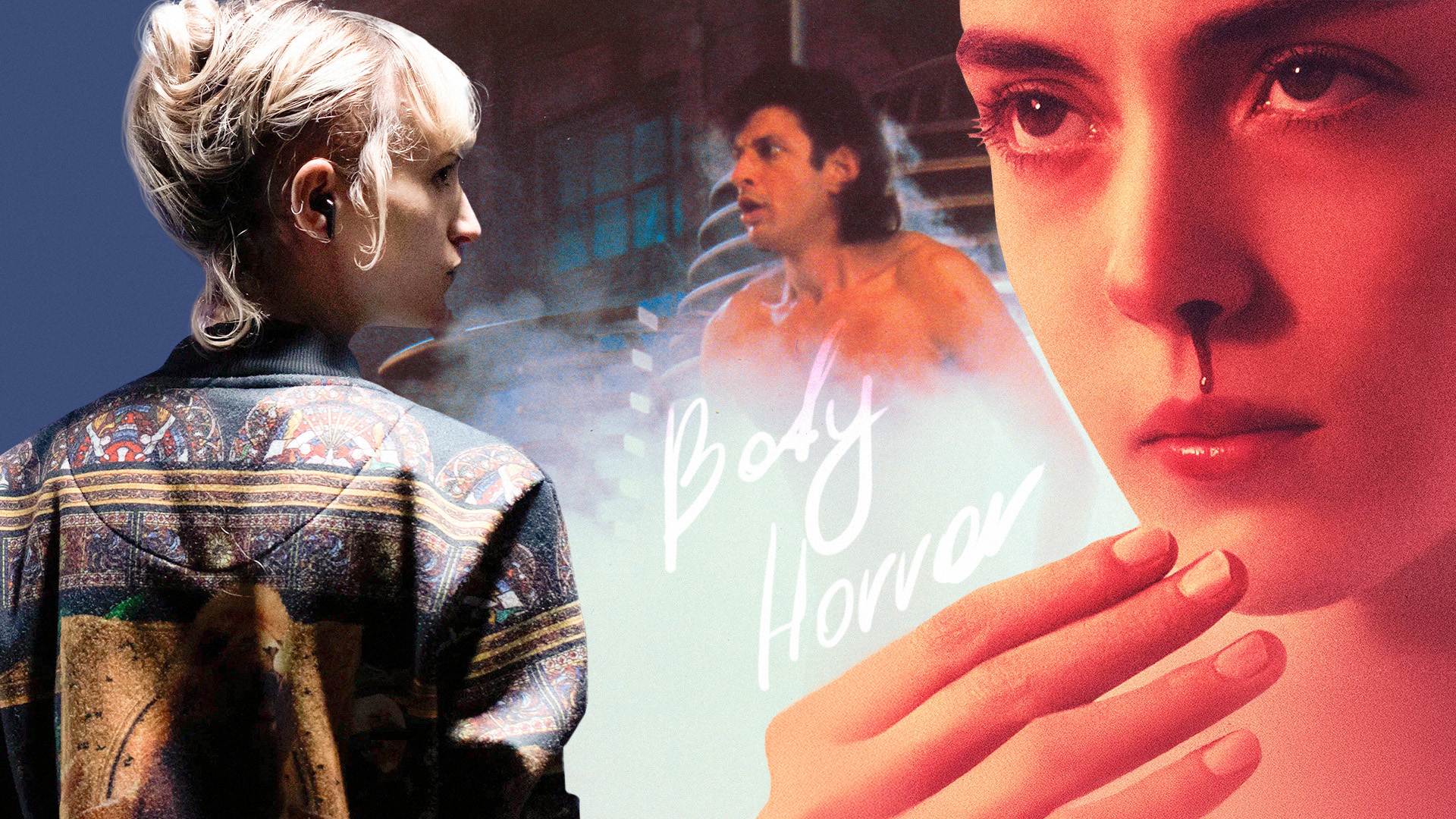

После заметного затишья и кризиса жанра в 90-х стало окончательно понятно, что боди-хоррору просто необходима иная интерпретация. Новая эпоха кинематографа требовала большей изобретательности и свежих смыслов, становление психологии как науки задавало свои тенденции. Первым, кто отличился, как ни странно, стал опять канадец — Джон Фоусет, снявший подростковый боди-хоррор «Оборотни» (2005), в котором телесные метаморфозы становятся метафорой подросткового возраста и сопряжённых с ним гормональных взрывов. Потеря девственности и принятие взрослеющего тела — ведущие мотивы фильма ужасов «Сырое» Жюлии Дюкурно, в котором девушка-веганка начинает есть мясо, чтобы адаптироваться к сверстникам, постепенно переходя от животной плоти к человеческой. Дюкурно сравнивает хищные инстинкты главной героини с пробудившимся либидо, обещая страстное, но опасное приключение в мире неизведанных удовольствий. Исследование хищной природы женщины также проводит британец Джонатан Глейзер в авторском боди-хорроре «Побудь в моей шкуре».

Настоящей жемчужиной в мире боди-хорроров взросления можно назвать картину «Монстр в шкафу» (2015) канадского постановщика Стивена Данна, в котором неприятие собственной сексуальности становится катализатором внутреннего чувства вины главного героя, вытаскивающего из живота длинный металлический стержень.

Победа боди-хоррора «Титан» (2020) на Каннском кинофестивале символизировала ренессанс жанра, который уже не так неразрывно связан с темой сексуальности. Связь между либидо и телесным хоррором очевидна, поскольку и тот и другой использует человеческое тело как форму самовыражения. С социальными конструкциями работать сложнее, поскольку их абстрактность тяжело интерпретировать через биологические трансформации.

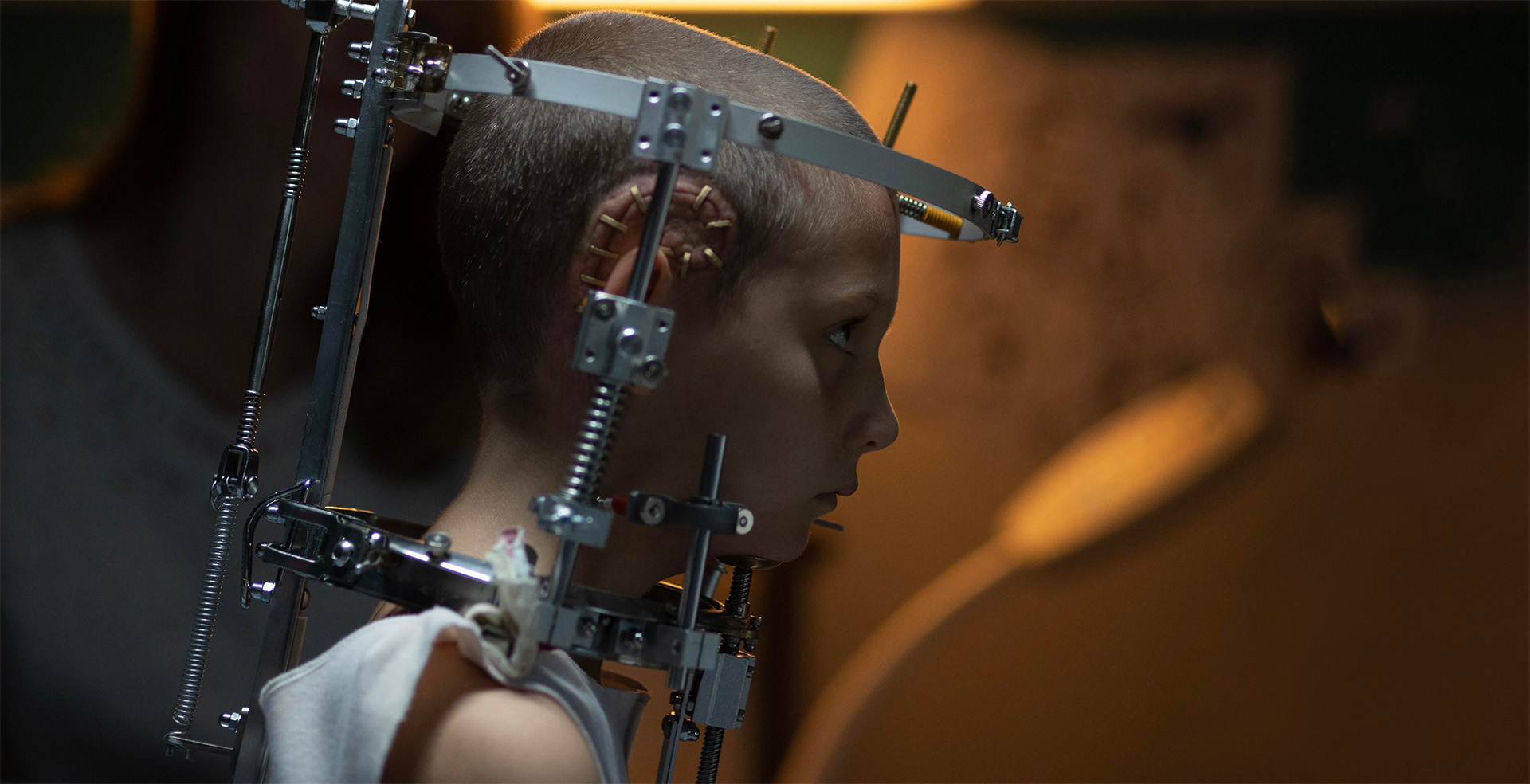

Тем не менее режиссёр «Титана» Жюлия Дюкурно предпринимает успешную попытку поиграть в фильме с гендерными стереотипами. В центре сюжета «Титана» — танцовщица Алисия с металлической пластиной в голове, которая страдает чем-то вроде механофилии, её тянет к автомобилям. Она не идентифицирует себя как человека и отвергает любую связь с физическим телом. Подобные переживания соответствуют гендерной дисфории, симптому несоответствия сознания и физического пола, знакомого людям, совершившим транспереход. Тем не менее говорить, что «Титан» является метафорой трансперехода, было бы слишком опрометчиво, Дюкурно лишь показывает ужасающую природу гендерных ограничений. Контрастным воплощением боди-хоррора становится персонаж Винсента, который пытается достигнуть нереалистичных стандартов красоты мужского тела. Винсент постоянно вводит себе стероиды, они делают его тело не мускулистым, а деформированным. И Алисия, и Винсент в какой-то степени являются жертвами токсичной гендерной социализации, провоцирующей в человеке ненависть к самому себе.

Идеологически схожая с фильмом Дюкурно «Субстанция» Корали Фаржа повествует о популярной телеведущей, которая не способна смириться с приближающейся старостью. В надежде создать лучшую — более молодую и красивую — версию себя она обращается к экспериментальным методам медицины, после чего её жизнь превращается в нескончаемый кошмар. Фаржа обращается к сатире как к способу борьбы против объективации женщин, которые становятся заложницами собственного физического несовершенства. Невероятная вирусная популярность «Субстанции» сигнализирует о том, что разрывающий социальные шаблоны боди-хоррор — один из самых необходимых жанров в современной искажённой реальности, диктующей моду на идеальное «оземпиковое» тело и не тлеющую «гиалуроновую» красоту.