У кинокритика Марии Кувшиновой совсем скоро выйдет книга «Новый договор. Кино и зритель после ИИ» — сборник профессиональных и личных заметок о трансформации зрительского опыта с приходом искусственного интеллекта. На сайте издательства Ивана Лимбаха уже открыт предзаказ, а пока мы публикуем комментарий автора и фрагмент главы «Анти-Делёз. Классическая теория кино ломается под воздействием ИИ, не утрачивая своей объяснительной силы».

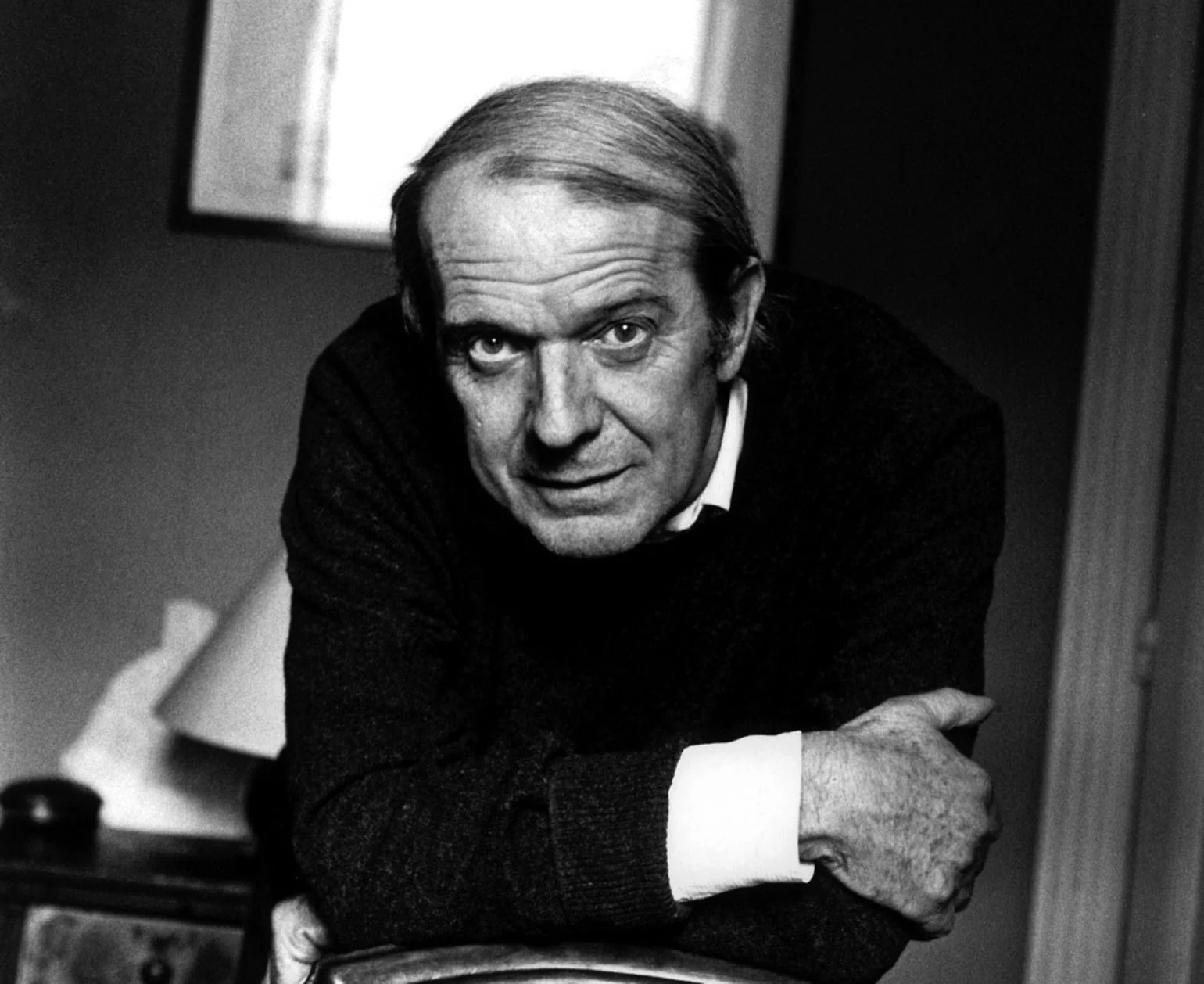

Мария Кувшинова

Кинокритик, соосновательница сайта kimkibabaduk

Режиссер и оператор Павел Костомаров недавно назвал появление нейросетей фазовым переходом, настоящие последствия которого еще не наступили и тем более не были осмыслены. Тем не менее первого опыта взаимодействия с моделями, который наложился на мой многолетний зрительский бэкграунд, хватило на небольшую книжку, которую я назвала «Новый договор. Кино и зритель после ИИ» — частично автофикшен, частично исследование, частично описание и рефлексия тех процессов, которые происходят вокруг текущего «фазового перехода», когда наше представление о реальном меняется, а наш договор с изображением в очередной раз переписывается.

Как будто предупреждая актуальные споры о том, нужна ли в принципе кинокритика, Жиль Делёз когда-то заметил, что кино — доязыковая материя, а поскольку человек коммуницирует с себе подобными в основном при помощи слов, вербальное описание увиденного на экране не просто необходимо — оно неизбежно. Любой человек, который обсуждает с товарищами сериал или фильм, является кинокритиком, и не так важно, получается ли сделать подобный разговор основной профессией. Кинокритик работает одновременно как анализатор изображения и как вербализатор сигналов, но его основной инструмент — слово. Поэтому когда появились модели генерации картинок и видео, я была потрясена и взволнована: теперь, владея только словом, ты мог создать то, что раньше требовало организационных и творческих усилий десятков людей, а также специальной техники и сложных знаний.

Благодаря учёбе в университете ИТМО мне удалось разобраться в процессах, сделавших возможным то, что в обиходе называется «искусственным интеллектом», а также освоить многие инструменты, которые я использую в работе и для экспериментов в области видеогенераций, что дало мне возможность практического понимания преимуществ и ограничений новой технологии. Почти закончив книгу, я подумала, что у меня есть шанс сделать то, чего не делал еще никто, а именно — применять классическую кинотеорию к абсолютно новому типу изображения, созданного из миллионов предыдущих изображений, попавших в обучающий набор данных.

Я не философ и не киновед, у меня никогда не было ни мотивации, ни потребности, ни способности прочитать «Кино 1» и «Кино 2» Жиля Делёза, но именно большие языковые модели сделали проникновение в этот текст. Совместный ридинг с моделью Claude помог мне не только разобраться в концепциях Делёза, но и проверить свои гипотезы о том, как теория, созданная для одного медиа, накладывается на другое.

Анти-Делёз

Классическая теория кино ломается под воздействием ИИ, не утрачивая своей объяснительной силы

Я читала «Кино» не столько через призму своего зрительного опыта, сколько через новый опыт работы с видеогенерациями. Сам Делёз нередко сравнивал свои теории с «ящиком инструментов», поощряя использовать их не только вместе, но и по отдельности. И действительно, этот текст, который я в формате ридинга обсуждала с моделью Claude, оказался замечательным приспособлением для поиска сдвигов, которые начали происходить в момент появления общедоступных сервисов видеогенерации — то есть создания кинематографа уже не из запечатленной реальности, а из математического описания мира.

В первой книге, посвященной образу-движению (то есть единице кино, в которой время подчинено движению), Делёз рассматривает концепцию длительности французского философа Анри Бергсона — той непрерывности живого времени, которую нельзя свести к дискретным моментам или пространственным координатам.

Кино не может быть полным выражением этой непрерывности, потому что имеет в своей основе фундаментальную иллюзию — движение на экране создается из последовательности неподвижных кадров (24 статичных изображения в секунду на пленке; видеофайл со статичными данными — цифровыми представлениями изображений, которые процессор читает и передает в монитор 24–60 раз в секунду). У Делёза само кино, его приемы (например, монтаж) становятся способом преодоления этой встроенной дискретности, внутренней разорванности времени и пространства.

В этом смысле генерация видео является чем угодно, только не кинематографом, ведь модели не создают отдельные кадры — они извлекают идею движения из своего латентного пространства, возникшего из сплава данных и алгоритмов их обработки. Модель, в отличие от нас, никогда не видела палец в многомерном пространстве. У нее есть только сама идея многомерности и огромный набор двухмерных изображений человеческих рук, — извлекая из них платоновскую идею пальца в математическом выражении, она двигается наугад и иногда ошибается. То же самое происходит с движением. Модель абстрактно понимает движение как непрерывный процесс в многомерном пространстве, внутри «черного ящика» работая не с физическими объектами, а с цифровым потоком и его трансформациями.

Однако, даже если ИИ «мыслит» движение как непрерывность, нельзя забывать: финальный результат, предназначенный для человеческого глаза, всё равно разбивается на дискретные цифровые кадры. Так потенциал подлинной длительности, о котором говорили Делёз и Бергсон, разбивается об ограничения нашей физиологии.

Стремление к реализму моделей, о котором говорилось в предыдущей главе, предполагает создание правдоподобных на взгляд человека движений. Однако результатом генерации часто оказывается нечто, что невозможно помыслить исходя из человеческого опыта, из опыта нашего наблюдения за реальностью: котята непринужденно проходят сквозь прутья корзины, а потом сами прутья превращаются в марширующих котят; полицейская машина в развороте материализуется из куска земли, который модель посчитала той же самой машиной, но в отдаленной перспективе. Наше восприятие откалибровано на распознавание устойчивых объектов в пространстве. Мы автоматически ищем контуры, грани, константные формы. В видеогенерации эти схемы буксуют — мозг пытается «схватить» стабильный объект, но он постоянно ускользает, мутирует. Когда привычная фокусировка на объекте не работает, внимание начинает рассредоточиваться. Мы перестаем смотреть на конкретный предмет и начинаем смотреть процессуально — следить за самим процессом трансформации. Возникает странное ощущение гипнотической завороженности, вероятно, знакомое нашим далеким предкам по опыту наблюдения за горящим пламенем — единственной доступной им формой домашнего просмотра. Делёз упоминает Рене Декарта, отзвук имени которого слышен в «Бегущем по лезвию», философия которого закрепила объектное зрение как норму, отметая остатки анимистического восприятия мира, как потока духов, трансформаций, становлений. Научная оптика, перспектива в живописи, фотография — все это тренировало глаз видеть дискретные объекты в пространстве. Кинематограф с его элементами процессуального зрения (морфинги, прообраз которых можно видеть в «Стачке» Эйзенштейна, где люди плавно превращаются в животных; абстрактные визуальные потоки) кажется переходной формой к структурной процессуальности видеогенераций, в которой каждый кадр по определению нестабилен.

Милан Кундера в романе «Бессмертие» постоянно повторяет мысль о том, что жест более индивидуален, чем человек, что набор жестов ограничен нашей физиологией, поэтому разные люди в разные эпохи могут повторять один и тот же жест. Как будто тяготившийся этим ограничением Микеланджело использовал намеренно неестественные, напряженные и невоспроизводимые в реальности позы в скульптурах на гробницах членов семьи Медичи в библиотеке Лауренциана во Флоренции. Модель, в отличие от Микеланджело, не пытается сознательно преодолеть ограничения человеческого тела. Она создает эти странные неправдоподобные и завораживающие движения исходя из своей внутренней логики, основанной на статистических расчетах, а не на законах физики и физиологии.

Нейросеть способна показать нам мир, где гравитация работает по-другому, где тела деформируются способами, невозможными в реальности, где временные потоки пересекаются неожиданным способом (первые попытки создать такое постчеловеческое пространство и время Делёз находит в экспериментальном кино, например у Маргерит Дюрас). Это момент радикального переосмысления границ визуального, возможность нечеловеческого способа помыслить движение, которая пугающим образом расширяет наши представления о допустимом в зрительском опыте.

Делёз отмечает, что мы не просто видим мир — мы воспринимаем его через призму наших потенциальных действий (замечаем машину на улице и определяем — далеко или близко, тормозит или ускоряется, надо перейти дорогу или подождать, пока проедет). Эта связка хорошо знакома владельцам собак охотничьих пород, для которых взгляд на объект автоматически означает движение в сторону объекта. Делёз был не единственным теоретиком, описавшим тесную сцепку между тем, что мы видим, и нашими физиологическими проявлениями. Морис Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия» замечал, что восприятие не есть вопрос видения — это процесс, в который вовлечено все тело, и просмотр фильма в кинозале тут вряд ли является исключением (Кристиан Метц, напротив, описывал кинозрителя как «наполовину спящее, наполовину бодрствующее» бестелесное существо).

Современные исследования подтверждают правоту Делёза и Мерло-Понти относительно телесной природы восприятия и познания, и чтобы убедиться в этом, не погружаясь в научные работы, достаточно провести несколько минут в шлеме виртуальной реальности, когда в зрительное восприятие действительно оказывается вовлечено все тело. Открытие, которое я сделала благодаря своим очкам с диоптриями для чтения: в 3D-шлеме нет перспективы, это просто разновидность экрана, и все объекты — и далекие, и близкие — на самом деле находятся на одинаковом расстоянии, но мы можем сделать несколько шагов и заметить приближение предметов, находящихся на ложной дистанции. Нарративные фильмы, снятые в этой технологии, — это «машины эмпатии», кино на стероидах, многократно усиливающие физиологический отклик, который в кинозале существует лишь в виде слабого колебания (в том числе поэтому большинству зрителей так тяжело долго находиться в шлеме).

Человеку необходимо, замечает Делёз, чтобы движение на экране было нормальным. Однако некоторые его аберрации всегда были частью кинематографа — ускоренная и замедленная съемка, съемка в обратном направлении, джамп-каты (короткие перескоки во времени с потерей мелких фаз движения), постоянные изменения масштабов и пропорций; то, что Делёз называет «лжесогласованными движениями», скрывающими свои внутренние противоречия.