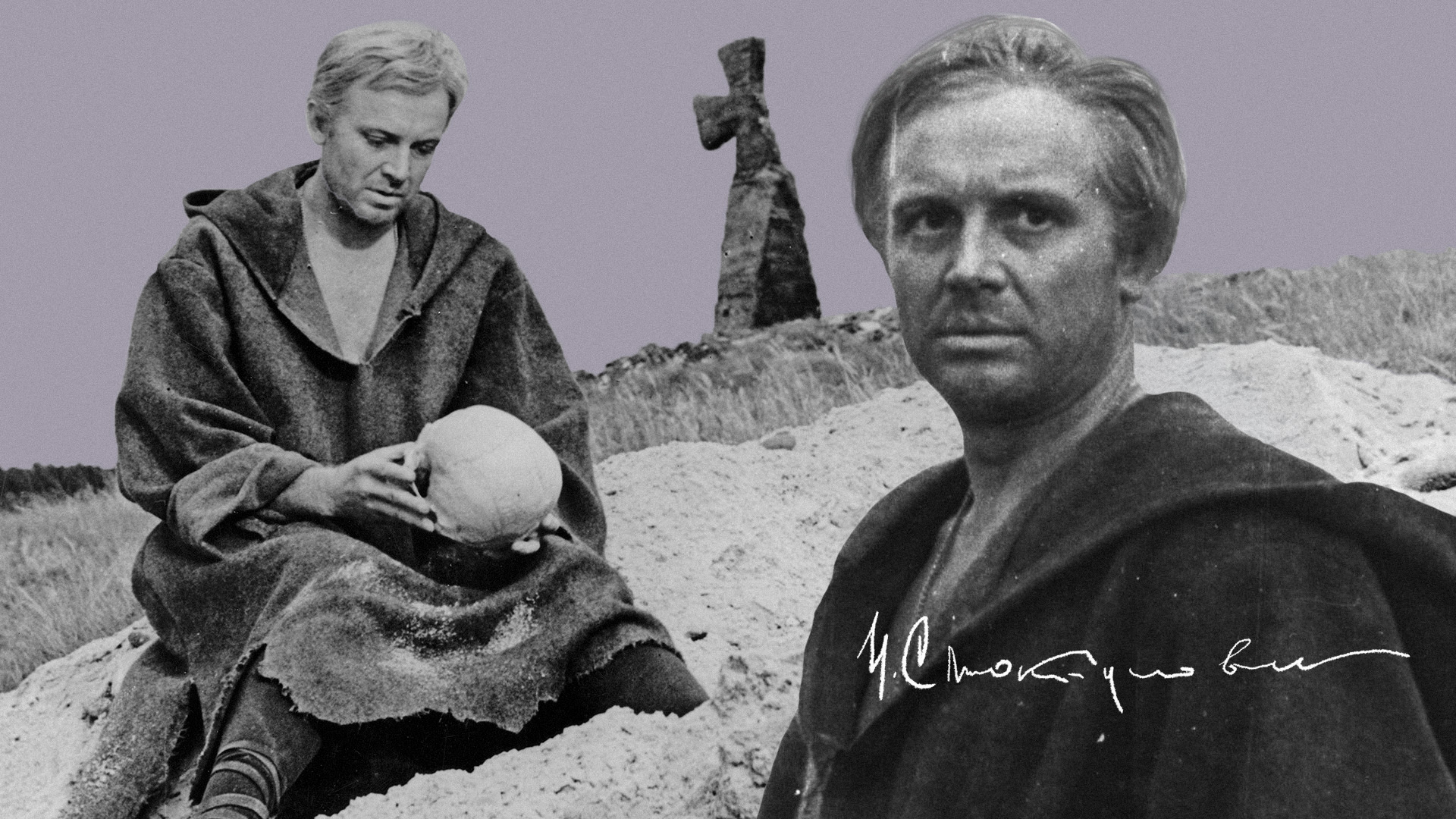

28 марта исполняется 100 лет со дня рождения легендарного отечественного актёра Иннокентия Смоктуновского. Для советского зрителя Смоктуновский ассоциируется прежде всего с неловким, но решительным Юрием Деточкиным из народной трагикомедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», уже за ним следует геолог Собинин из шедевра Михаила Калатозова «Неотправленное письмо» или физик-ядерщик из экспрессионистской драмы Михаила Ромма «Девять дней одного года». Однако главный образ, воплощённый Смоктуновским на экране, — конечно, Гамлет в одноимённом фильме Григория Козинцева. О тонкостях воплощения величайшего образа мировой культуры рассказывает Алексей Васильев.

Главный аттракцион «Загадочной истории Бенджамина Баттона» (2008) заключался в том, что на протяжении фильма Брэд Питт постепенно превращался из сморщенного и пошедшего оспами — как яблоко-падунец, брошенное лежать до ноября, — старичка в юношу на пороге жизни. Эффект достигался усилиями гримёров, и 40-летний Питт выглядел театрально не под маской старца, а как раз под слоями пудры и в жестах порывистого юнца.

За 45 лет до него ту же трансформацию в рамках одного фильма и не прибегая к гриму претерпел Иннокентий Смоктуновский — в «Гамлете» (1964). Претерпел, а именно — сыграл, по стадиям, снял с датского принца, как снимают листы с капусты, те иллюзии и порождённые ими переживания, что превращали его в маленького старичка. «Гамлет» Смоктуновского — это процесс возмужания, который омолаживает всякого мужчину. Знаете, в моде есть такой закон: если человек средних лет нарядится «по-молодёжному», он подчеркнёт свой возраст, дряхлость. Но если юноша примерит пальто, плащ взрослого мужчины — в них он покажется особенно свеж. Так же Смоктуновский переодел по ходу фильма Гамлета, но сделал это в основном актёрски; лишь ближе к финалу, когда он весьма остроумно отправил на казнь своих университетских наперсников, Розенкранца и Гильденстерна, режиссёр Григорий Козинцев пришёл на помощь актёру Смоктуновскому с костюмом — переодел его из камзолов в монашеское рубище. А так — всё за счёт игры. Точнее — за счёт избавления от неё и её штампов.

В начале чужой всеобщему веселью, этому «Король умер! Да здравствует король!», откликающемуся в нём и обидой на материнскую измену, и неразделённой скорбью по отцу, — он с чёрными мешками под глазами бродит, посторонний толпе, так, как бродит ребёнок на домашней пьянке: понурый маленький мудрец среди расшалившихся старых озорников. Изобразить это было несложно: актёру было тогда 38 лет, и в роли принца чуть за 20 он априори выглядел тем самым 40-летним мужиком в дутой куртке с разноцветными яркими полосками и шапке Adidas, или джинсовых шортах, бейсболке и кедах.

Инфантилен сам режиссёрский приём: Гамлет читает свой монолог, для которого его предшественники выходили на авансцену и заламывали руки, про себя, бормоча, идя сквозь ликующую толпу. «Порвалась дней связующая нить», — это он о химерах культуры, морали, которые выстраивают в нашем сознании причинно-следственные связи и даже заставляют испытывать чувства, до слёз, до поступков. Единственная причинно-следственная связь, какая сохранится для Гамлета в финале, — это что червяк съест короля, а значит, может быть уважаем больше, чем король, а король станет глиной, и однажды, в непогожий день, крестьяне им заткнут от ветра щель в стене. Когда Гамлет дойдёт до этого, никто не усомнится, что Смоктуновскому, с его гладким, потому что строгим, нехлопотливым лицом, расправленными плечами, руками, уверенно владеющими рапирой, лишь немногим за 20. Но туда надо ещё прийти. Роль строится на демонстрации и упразднении тех блоков, из которых мужчина, какой он угоден обществу, ваяется системой воспитания, образования, культурой. Когда блоки обнажаются и отбрасываются, из маленького старичка рождается молодой мужчина, ради рождения которого Ницше писал: «Убеждения — куда больший враг правды, чем ложь».

Сам Смоктуновский говорил то же и о том же, но другими словами. Он считал, что его Гамлет родился из его театрального Идиота, князя Мышкина, сыгранного в БДТ в 1957-м: «Только играя Мышкина, я наконец-то прорвался к самому себе (актёру было тогда 32 года. — Прим. авт.). Образ долго не давался мне. Лишь тогда, когда был найден покой человека, спустившегося с гор, с высот, знающего конечные цели мироздания на фоне суетного бытия, я почувствовал, что приближаюсь, наконец, к истинному человеческому достоинству».

Смотреть, как Смоктуновский обнаруживает и выставляет напоказ эти блоки, — и есть процесс удовольствия от роли. Многие его частные находки для кратких эпизодов, отдельных фраз легли в основу целых ролей других великих актёров — ролей знаменитейших, выпукло стоящих в истории кинематографа. Вот упомянутые наперсники, что подкожную память Гамлета об их былой близости в шалостях теперь используют в корыстных целях. Гамлет в ответ вручает Гильденстерну флейту, велит играть, а когда тот утверждает, что не может, звучит известный монолог, мол, выходит, на предмете, который заточен под это, не умеете, а на мне — легко? Смоктуновский включает здесь обиженную диву, по-женски опущенные и отведённые в сторону глаза: с этими ребятами у него связан возраст, когда подросток в половом отношении ещё амбивалентен. И когда, повернувшись к камере, к зрителю лицом, а к ним спиной, он поводит головой из стороны в сторону и, постепенно открывая глаза, чтобы исторгнуть из недр своих шипение «Играть на мне нельзя», снова зажмурившись, уходит — в этом же вся будущая тереховская Диана, все отповеди, что читала она Боярскому в «Собаке на сене» (1977), «любовью оскорбить нельзя» и прочие.

Вот Офелия, к которой он лез с нежностями уже в послеуниверситетское время, пытается под видом возвращения ему дорогущего перстня спровоцировать его на предложение руки и сердца: «Порядочные девушки не ценят, когда их любят, а потом изменят». Смоктуновский выбивает перстень из её пальцев, закипает: «Порядочные! Да полноте!» А потом — словно враз протрезвев и остыв, говорит ей бытовым голосом, как просят поставить чайник: «Ступай в монастырь. К чему плодить грешников? Сам я — сносной нравственности…» — и т. д.

Таким тоном бытового перечисления, как перечисляют скарб, веля собрать в дорогу чемодан, будут читать в 1970-х монологи в фильмах и телеспектаклях Марка Захарова лучшие артисты Театра сатиры и «Ленкома», от Пельтцер до Абдулова. Захаров, с его своеобразным почерком, «неповторимыми» интонациями и нервом постановок, внезапными переключениями истерического регистра на бытовой обязан находкам Смоктуновского, на которых тот строил даже не роль, а кусочки сцены: этой или той, из «Дяди Вани» (1970), где он в ответ на предложение Зельдина продать именье палит, носится, всё опрокидывает, а потом чеховское «Боже, что я делаю!», которое прочие актёры выли, стенали, говорит тоном забывшейся хозяйки, чуть было не воспользовавшейся сахаром вместо соли. Берёт с пола опрокинутый им же самим стул, садится на него и так же ровно произносит: «Боже. Что я делаю?» — словно задаёт конкретный вопрос, требующий конкретного ответа, типа: «Где мы держим гвозди?»

Для других мгновения Смоктуновского на экране — сам стиль их постановок или как минимум целые роли. В 1948 году Лоренс Оливье, признанный интерпретатор и постановщик Шекспира, поставил и сыграл Гамлета в кино как трагедию эдипова комплекса: после войны, когда Англия сидела на пайках, её кинематограф, не имевший бессовестности слепить голодающую страну роскошью постановок, придумал другую сказочную страну — психоанализ. В разговоре с матерью Смоктуновский тоже жмёт на эту педаль, в нём он чувствует себя, командует ею уже как мужчина, муж — но лишь здесь; когда позже, во время поединка с Лаэртом, она подойдёт отереть с него пот, он примет этот жест именно как мужчина, чемпион, истинный король. Просто потому, что пот следует отереть, чтоб он яснее видел свою цель, а жест он принял бы и от матери, и от служанки, и от жены — для того и существуют женщины в доме.

Когда после убийства Полония Гамлета ведут на суд, Смоктуновский скачет по ступенькам вприпрыжку разболтанной походкой детсадовца. Затем, присев на краю лестницы, чтобы снять ботинок и вытряхнуть воображаемый камешек — и этим испытать терпение стражей. Включить ребёнка с его невинностью перед судом — милое дело: чувство вины — любимая педаль христианского менталитета, но и самая неприкрытая из химер, ибо пришла с Новым Заветом, которому всего две тысячи лет, это не натура человеческая и не миф даже — так, уголовный кодекс новой истории.

Тем же трюком с припрыжкой и камешком воспользуется Луи де Фюнес, когда в «Большой прогулке» (1966) его прославленного дирижёра потащат по просёлочным дорогам спасать от фашистов английских лётчиков, что ему совершенно неинтересно, и по праву: где вечная музыка, которой он управляет, а где шестилетняя война? Справедливости ради, здесь речь может идти о таком распространённом явлении, как одномоментное озарение двух равновеликих гениев, том самом «идеи носятся в воздухе»: когда в «Берегись автомобиля» (1966), снимавшемся одновременно с «Прогулкой», Смоктуновский идёт искать для милиционера-Жжёнова трос в багажнике угнанной машины, он так же оттопыривает ладошки от бёдер, осевших вдруг, как картошка в мешке, как делает это де Фюнес, бродя за Бурвилем.

Я воспользовался Гамлетом, чтобы проиллюстрировать и метод Смоктуновского, и его, как говорится, значение для последующих, потому что текст известен, а роль протяжённа во времени, сцены выпуклы и отдельны. У Смоктуновского есть не в пример более филигранные работы, где подобные откровения переливаются непрерывно, а герой сам себе не ясен и не проясняется, — как, например, в ленте Сергея Герасимова «Дочки-матери» (1974): смотреть в этой ленте Смоктуновского — что кататься на каких-то безостановочных и непредсказуемых американских горках.

Во второй раз за текст выскакивает сравнение с аттракционами. Потому что наблюдать за Смоктуновским — это, что важно, всегда озорно, всегда весело. Искусство родилось на площади и создано для веселья и озорства. Великим Смотуновского делает то, что, в отличие от мастеровитого и исключительно серьёзно к себе относившегося Оливье, наш Гамлет об этой своей генеалогии ни на секунду не забывал.