22 февраля исполняется 125 лет со дня рождения Луиса Бунюэля — величайшего режиссёра-классика, авангардиста, ровесника века, весь творческий путь стремившегося поженить действительность со сном и освободить для человека понятие реальности от наносных пластов культур. Алексей Васильев рассказывает о кинематографе любимого автора.

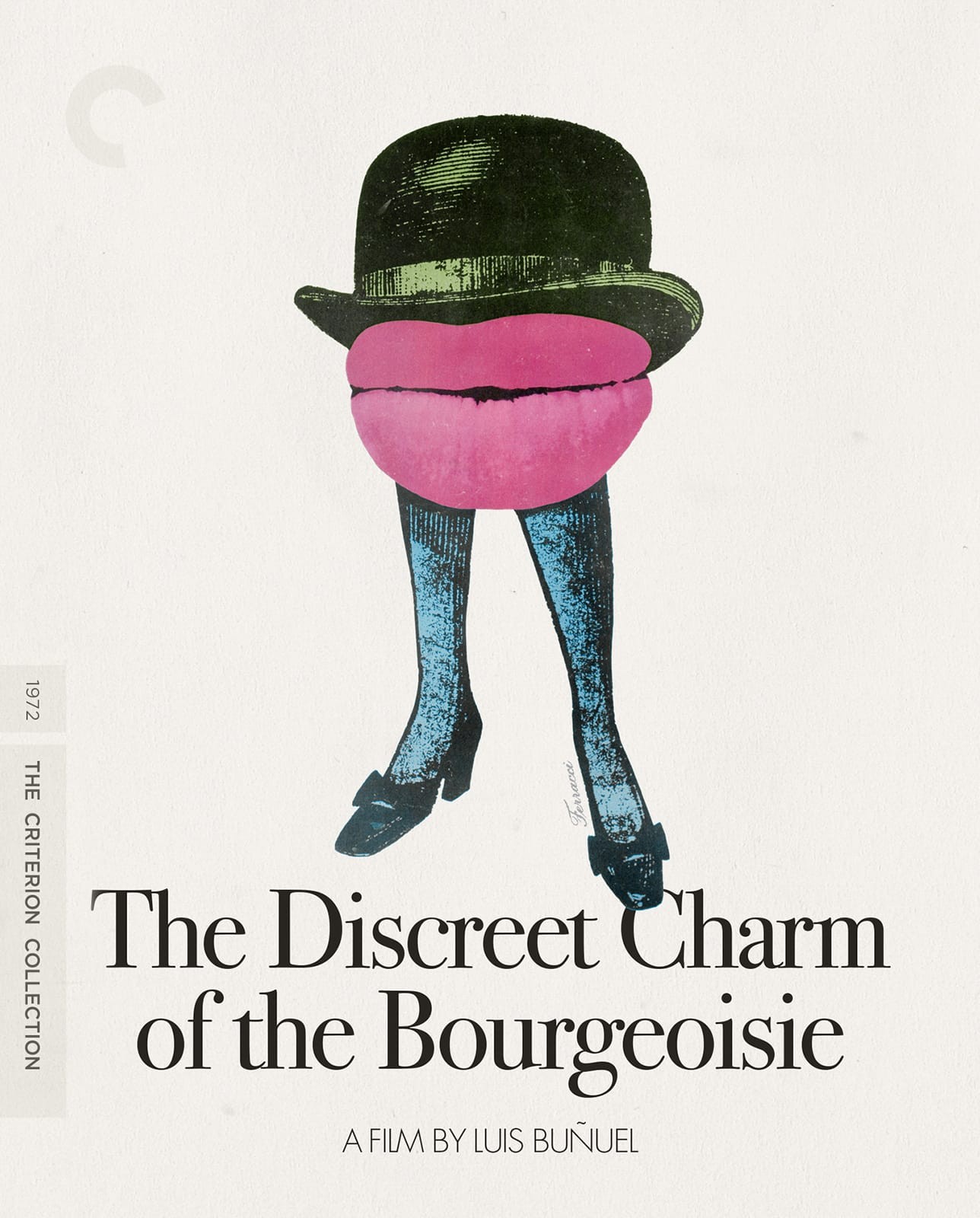

Луис Бунюэль — автор самого безукоризненно-элегантного фильма в истории кино «Скромное обаяние буржуазии» (1972 год, премия «Оскар» за лучший иностранный фильм года), толкующего о трёх самых важных вещах на свете: еде, сне и сексе. О том, что если человека систематически лишать каждой из них — прерывать, обламывать, — едва он к ним приступит, скорее всего, он потеряет связь с так называемой реальностью и впадёт в тревогу, снять которую смогут только еда, сон, секс.

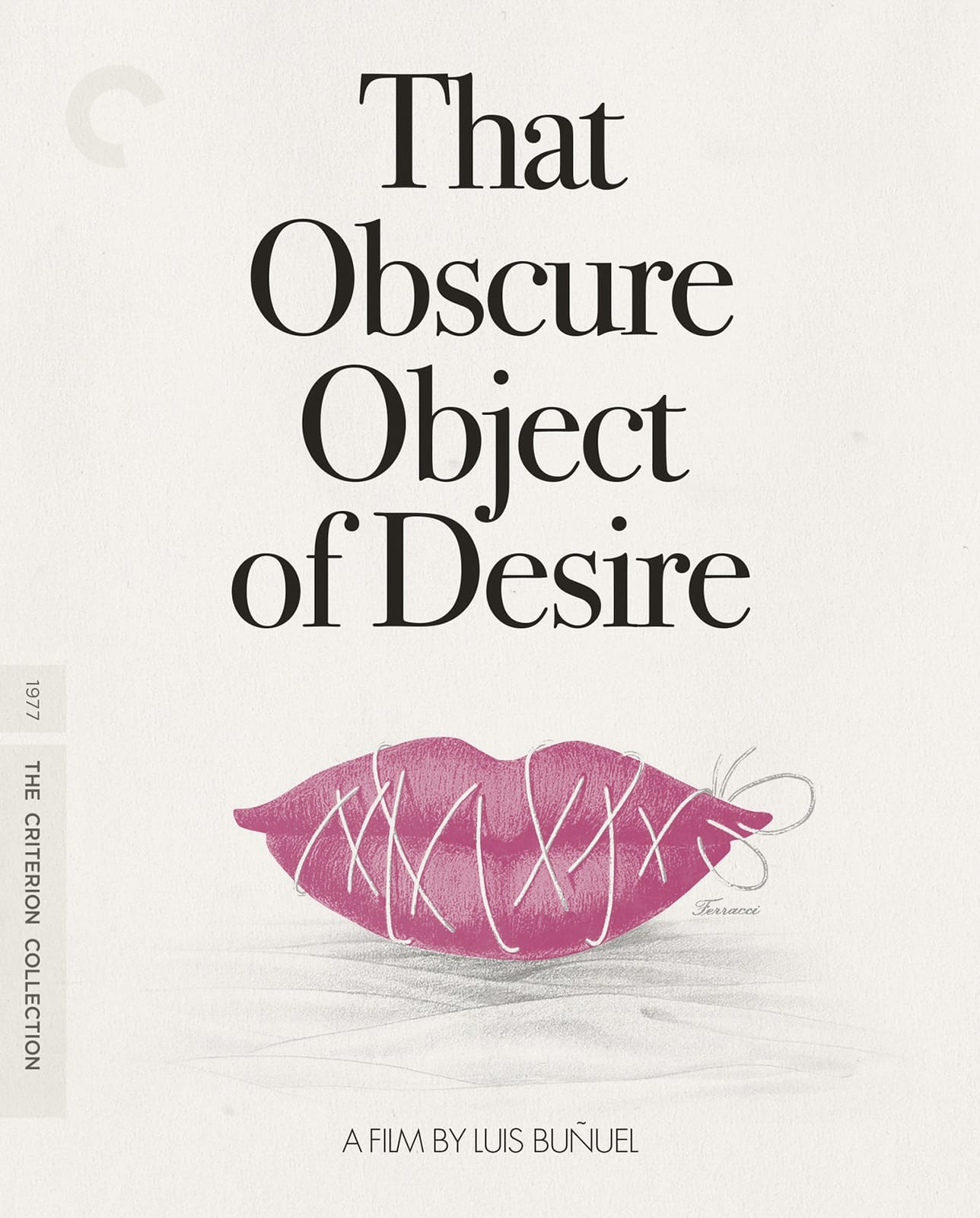

Простота, очевидность авторского послания не покажется такой уж очевидной, если вспомнить, что от великих авторов XX века, от лидеров фестивального кинодвижения, к которым — Бергману, Антониони, Тарковскому — принадлежал награждённый везде и всем Бунюэль, ждали каких-то нечеловеческих откровений. Не покажется и такой уж простой, если вы обратили внимание, что слово «реальность» я снабдил уточнением «так называемая». Потому что ещё во времена немого кино («Андалузский пёс», 1928 год, «Золотой век», 1930 год) Бунюэль взялся и на протяжении полувека (его последняя лента, цветная и звуковая, «Этот смутный объект желания», вышла в 1977 году) исправно выполнял труд титанический: освободить для человека понятие реальности от наносных пластов культур и культурок, следовавших непрерывно одна за другой, порой отвергая предыдущую и всё же паразитируя на ней.

1

9

2

8

1

9

7

7

Бог с ними, с идеологиями! Ведь, даже пользуясь календарями, умея поспеть к месту и ко времени, мы почитаем себя за это людьми практичными и не задумаемся, что всего лишь подчиняемся условностям времени и пространства, выбранным другими задолго до нас. Условностям, о которых давным-давно договорились, хотя в реальности — если говорить о реальности, не о культуре — их не существует. Кем нужно быть, чтобы выкорчевать их из сознания зрителя, свернуть такую махину? Как писал соотечественник Бунюэля Лопе де Вега, «кому дана такая сила — тот небывалый человек». Бунюэль им и был, чтобы максимум за полтора часа — он никогда не снимал длинных фильмов — отделить на экране зёрна от плевел, стряхнуть с мира культурный морок. Причём в идеале сделать это с непререкаемым изяществом.

Чем бунтовать против художественной формы и общественных норм, как кинематографист он выбирал следовать им неукоснительно. Его ленты технически напоминают те голливудские образцы 1940-х годов, когда киноязык сформировался полностью, достаточно, чтобы доходчиво и в то же время интригующе сообщать на нём не только замысловатые детективные сюжеты, но и непостижимые философские абстракции Айн Рэнд. Затем в 1950-х лидеры фестивального движения становились таковыми, трансформируя этот язык, скандализируя его, нарушая. Бунюэль его соблюдал.

“ В фильмах может быть непростительно только одно — если история рассказана неинтересно.

Мизансцены у него выстроены по театральному принципу, чтобы актёрам, даже если их в кадре пять, как в большинстве сцен «Скромного обаяния буржуазии» или «Дневной красавицы» (1967 год, «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля), было удобно сыграть эпизод одним махом, не короткими отдельно снятыми кусками. Камера же, плавно двигающаяся на тележке, сама угодливо панорамирует на дверь, если в неё кто-то входит, чтобы вместе с этим персонажем отъехать обратно и показать его включившимся в общую беседу. Или совершает с группы наезд на пару актёров, между которыми в данный момент состоится важный обмен репликами. В «Скромном обаянии» в финале щекотливой сцены, когда епископ приходит наниматься садовником к представителю крупной буржуазии, она медленно, но ускоряясь, как когда в триллере показывают дом глазами проникшего в него невидимого зрителю и жертвам убийцы, приближается к лицу епископа, к его глазам, которые он хитро и довольно сощуривает, как человек, успешно осуществивший очередной этап коварного плана. Зритель, даже если он не осознал скандальности ситуации, если не придал значения словам епископа о том, что его родители были отравлены, когда он был школьником, и личность отравителя осталась неизвестна, после этого наезда на хитрющие глаза считает детективный код: у нас есть тайна и нас ждёт разгадка.

Ближе к финалу этой картины разгадка действительно ждёт: в ней стянутся воедино вопросы о личности отравителя и об истоках этого странного желания святого отца садовничать. В фильмах может быть непростительно только одно — если история рассказана неинтересно: это кредо исповедовал Бунюэль. Однако другое его кредо: искать истину и бежать её, едва она вот-вот может быть открыта. Случай со священником-садовником — это редкий случай у Бунюэля, когда зритель узнал разгадку и она его обескуражила, как обескураживает всякий психоаналитический штамп: он и нужен был автору, чтобы обезоружить психоанализ, один из тех самых культурных пластов, что, как и календари, упрощая наше функционирование в социуме, снижают видимость настоящего, существующего реально.

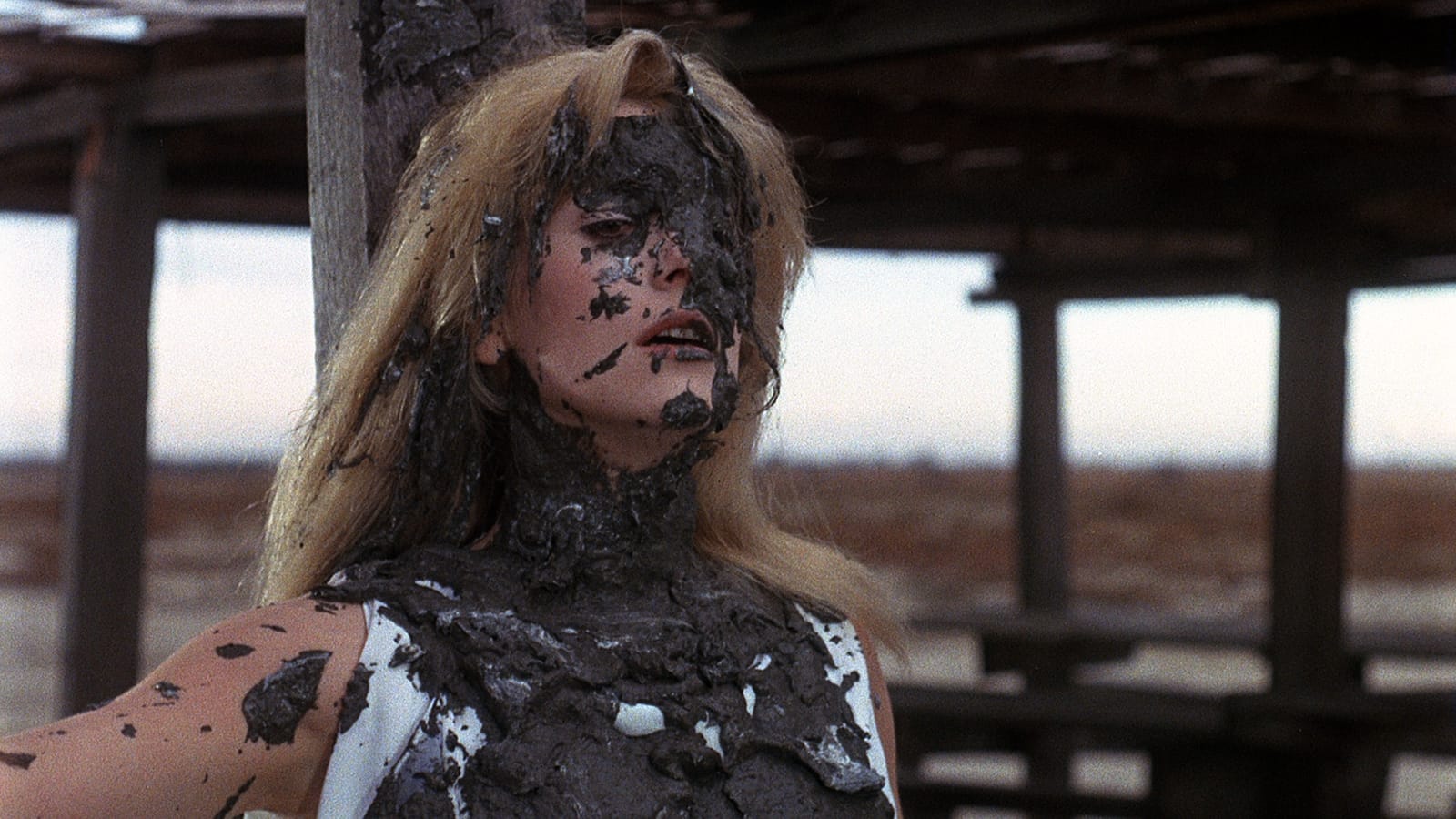

Обычно Бунюэль, обозначив загадку, оставляет зрителя без ответа. После выхода «Дневной красавицы» чаще всего его спрашивали про шкатулку, которую открывает перед работницами дома терпимости клиент-азиат: в ней что-то жужжит, будто застрявшая между рамами муха, но мы не видим что, от нас содержимое шкатулки загораживает её откинутая крышка. Все девушки, заглянув внутрь, отпрянули и ответили решительным «Нет!», и только Катрин Денёв заинтересовалась и пошла с азиатом. «Но я и сам не знаю, да никогда и не задумывался, что в ней!» — пожимал плечами Бунюэль. Как самопародия решена сцена с телефонным звонком от покойной сестры, который получает префект полиции в «Призраке свободы» (1974 год): она назначает ему свидание в склепе, обещая открыть тайну смерти. В назначенный час префект приходит в склеп, рыжие волосы сестры торчат наружу из-под захлопнутой крышки гроба, рядом валяется телефонная трубка: совершенно очевидно, что она вылезала со смертного одра и звонила ему. Однако в этот момент в склеп врываются подчинённые префекта, полицейские: срочно надо ехать в зоопарк, там демонстрация, революционеры с криками «Долой свободу!» норовят занять звериные клетки. Так фильм и оставляет зрителя не узнавшим «тайну смерти», обрываясь на крупном плане страуса, который, ничего не понимая, посреди зоопарка вертит головой и хлопает ресницами, «кажущимися наклеенными», как написал о них впоследствии сам Бунюэль. Не лучше ли так, чем огорошивать публику вздором, что Иисус был женщиной, — как вышло в финале «Кода да Винчи», до того откровения читавшегося на одном дыхании?

Мы потому и придаём такое значение некоторым вещам, фетишизируем их, что на самом деле наверняка ничего про них не знаем. Сверхценность им придают легенды, паразитирующая на самой повествовательной форме идеология: синдром, который Бунюэль наглядно разоблачил в «Земле без хлеба» (1932), первом в истории кино мокьюментари, выставившем на всеобщее обозрение швы такого претендовавшего на объективность изображения жанра, как этнографический фильм. Речь шла об открытом в 1922 году странном народце на границе Испании и Португалии, не евшем хлеба, не охотившемся. «Мясо им перепадает, если только свалится с кручи горный козёл», — вещает дикторский голос. Однако, чтобы в кадре козел с неё свалился, потребовался ружейный залп: перед падением перед мордой козла возникает пороховое облачко, а само оно снято с трёх ракурсов. Бунюэль не прибегает к съёмкам одного и того же события с разных точек. Здесь он даёт встык падение козла с трёх ракурсов — согласитесь, если б тот упал случайно, вряд ли кому-то пришло бы в голову утверждать наверняка, где и когда он упадёт, заранее, чтобы установить именно вокруг этого утёса по периметру сразу три камеры!

«Перед вами яркий пример молодого дебила», — вещает диктор, а на камеру пускает слюни молодой дебил. «Ещё один житель Лас-Урдес — малярийный комар», — не меняя интонации, продолжает закадровый этнолог, а в кадре мы видим рисунок малярийного комара в фас и профиль и слушаем подробную лекцию о нём.

«Мне он интересен не более, чем какой-нибудь жук или малярийный комар», — скажет 30 лет спустя Бунюэль о герое своей ленты «Он» (1953), ревнивом параноике. Однако именно благодаря тому, что он изучает своих героев на самом деле, не подвергая психоанализу, не поверяя их поступки духовностью (ещё одна любимая дымовая завеса культуры), а так же заинтересованно и внимательно, как энтомолог — жука («Энтомологию» Фабра Бунюэль называл своей Библией), он выстраивает в фильме «Он» такую клинически точную, пофазовую картину прогрессирующей паранойи, что видный психиатр Лакан показывал этот фильм как иллюстрацию своим студентам. Вряд ли хоть кто-то, практиковавший алкогольные запои и, как следствие, имевший на выходе из них псевдогаллюцинации, не расхохочется, увидев, как просто и в то же время похоже показал их Бунюэль в заключительной сцене фильма: прихожане церкви, снятые в ускоренной съёмке, дёргаются в смехе и вдруг, через резкую монтажную склейку, снова замирают, почтительно слушая падре.

Кино — игрушка и рупор буржуазии, потому и в стиле, технике своих фильмов Бунюэль исповедовал приёмы буржуазного кинематографа. Причём в торжественности предвосхитил Хичкока: в его «Головокружении» (1958), имеющем среди киношников старшего поколения репутацию чуть ли не лучшего фильма всех времён и народов, ударная сцена — герой, поднявшись по винтовой лестнице, душит героиню на колокольне под завывания оркестра — попросту перекочевала из фильма «Он». Бунюэль также перещеголял всех щёголей: именно он, создавая в «Дневной красавице» образ Северины, фригидной молодой жены преуспевающего врача, утоляющей свои грязные фантазии, работая в борделе, он инициировал творческое содружество Катрин Денёв с модельером Ивом Сен-Лораном, которое создаст ту самую формулу «лёд и пламень», что сделает их дуэт нерушимым вплоть до самой смерти последнего. В «Скромном обаянии» приятельницы рыжей и бронзовой от загара Стефан Одран и невесомой блондинки Дельфин Сейриг весь фильм ведут дружелюбные беседы ни о чём, о портвейнах да виолончелях, но поверх их голов пикируются молодые дизайнеры Карл Лагерфельд и Жан-Поль Готье, одевавшие каждый одну из этих актрис, выворачивая наизнанку видимость: бывалая Одран в её мужских воротничках — разумная и практичная хозяйка, здраво ценящая хорошую еду и плотские удовольствия в обществе мужа, Сейриг в накрахмаленных белых бантах — лицемерная спесивая шлюха.

Если в «Забытых» (1950 год, приз за лучшую режиссуру в Каннах) он использовал необычную для тех времён уличную съёмку, юных непрофессионалов на фоне вибрирующего города — стилевые приметы итальянского неореализма, нового «революционного» направления, то только чтобы разоблачить миф, набиравший в нём и вместе с ним силу общераспространённого заблуждения: будто бедные люди — добрые и им ведомо сострадание. Бунюэль настолько — и справедливо — считал кино порождением буржуазии, что когда сюжет «Дневной красавицы», созданной по роману Жозефа Кесселя, потребовал ввести двух люмпенов-маргиналов, живущих мимо общественных норм и пускающих в ход оружие, он сопроводил их появление на Елисейских полях выходом мальчугана, продающего New York Herald Tribune, — как это делала Джин Сиберг в момент знакомства с Бельмондо в «На последнем дыхании» (1960 год) Годара, породившем этот тип героя-маргинала и очередное антибуржуазное кинодвижение, «новую волну».

При всей отстроченности этого перехода, вы никогда не найдёте, наверняка не укажете склейку между явью и сном, фантазиями в этом или каком ином фильме Бунюэля. «Скромное обаяние» с середины просто превращается в матрёшку, где один из персонажей просыпается и всё, что мы видели до этого, оказывается его сном, он встаёт, начинает действовать в реальности. А следом просыпается другой, которому приснились и эти события, и как проснулся тот, предыдущий, и сон, который снился тому перед пробуждением. Так они снятся друг дружке вплоть до финала, когда посол (Фернандо Рей), увидев, как их всех расстреляли, когда они в очередной раз безуспешно пытались рассесться за обеденным столом, просыпается в сильнейшей тревоге и, натыкаясь на стены, устремляется на кухню, открывает холодильник и принимается уплетать всё подряд, тупо глядя в одну точку и постепенно обретая человеческий облик.

При этом, на манер «Тысячи и одной ночи» или «Сатирикона», Бунюэль вводит в фильмы ещё и рассказы случайных прохожих о событиях их детства или, опять же, снах. Они же, воплощаясь на экране, увлекают нас своими событиями настолько, что мы успеваем забыть, что это вводная история, сон, а до этого целый час мы смотрели кино вообще не про это и не про этих людей. Так Бунюэль срывает с подлинной реальности, а не мнимой, покров ещё одного, и величайшего, заблуждения: будто в счёт идут только наши поступки, а сны, что мы видели, книги, что прочли, — это так, работа подсознания, которая выключена из течения жизни, ткани реальности. Однако, если вы молоды и метод Бунюэля постигать правду кажется вам игрой, забавой, с возрастом время откроет вам свою привычку редактировать воспоминания. Память за вас сделает окончательный отбор — что было для вас реально, что нет. Порой из вашей хронологии событий окажется выпавшим целый год, о котором вы не будете иметь ни малейшего представления, ни что делали, ни с кем, ни даже где жили. Но какой-нибудь фильм, увиденный вами в том самом году, будет стоять перед глазами, словно это было вчера, — со всеми своими событиями, блюдами, поданными к столу, нарядами спутниц, снами собеседников. Во всяком случае, если это был фильм Бунюэля.