В видеозаставке Каннского кинофестиваля, которая демонстрируется перед каждым фильмом, звучит особенная мелодия, написанная Сен-Сансом: в ней нет бравады и пафоса, но есть толика грусти, словно напоминающая о том, что всё прекрасное, в том числе и праздник кино, быстротечно и мимолётно. И каждый раз на самом фестивале есть те самые фильмы, которые вызывают в душе похожее чувство: радость от знакомства с ними и грусть, что момент их открытия для себя лично уже остаётся в прошлом. Это те картины, с которыми не хочется прощаться после титров, в их атмосфере ещё стремишься посуществовать. И именно их увозишь с собой, как диковинные раковины с пляжа на Лазурном Берегу, на память. Сусанна Альперина пополнила свой личный список фильмов теми, с которыми у неё больше всего станет ассоциироваться 78-й кинофестиваль.

«Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер

Основной конкурс. Гран-при жюри.

У Триера не так уж и много фильмов, но каждый из них незабываем. За сдержанной норвежской оболочкой проглядывается жаркая наполненность чувств. Вот и новая работа похожа на переводную картинку: вначале основной посыл фильма проступает нечётко и расплывчато, затем — чуть точнее и к финалу играет всеми красками. История — о доме (полноправный герой) и семье, которая в нём живёт на протяжении нескольких поколений. На одной и той же кровати в спальне умирали одни и рождались другие. Но зрителю представлены лишь последние поколения — отец Густав (Стеллан Скарсгард), который из дома ушёл 15 лет назад, и дочери — Нора (Рената Реинсве) и Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос): последняя единственная осталась в родных стенах.

Семья — творческая. Отец — известный кинорежиссёр и сценарист, Нора — актриса: в фильме проговаривается, что она хочет быть кем угодно, только не самой собой. Собой ей быть больно — она так и не смогла смириться с уходом отца и каждое общение с ним воспринимает как пытку. Агнес (также актрисе) удалось наладить отношения с отцом, потому что она сама мать: у неё чудесный сын и молчаливый муж с говорящим выражением лица. Нора же одинока, и проблема коммуникации с людьми и внешним миром для неё как неизлечимая болезнь. Отец готовится снимать картину — возможно, последнюю в своей жизни — и создал невероятный сценарий. Он рассчитывал, что Нора сыграет в нём главную роль, но та даже слышать об этом не хочет. И в этот момент режиссёр знакомится с кинозвездой — лучшей актрисой своего поколения, как он говорит, — Рэйчел Кемп в исполнении Эль Фаннинг...

Йоаким Триер снял своего рода семейный «Бёрдмэн», который, бесспорно, один из лучших фильмов года, а то и века, будет претендовать на «Оскар», и да — вполне выдерживает сравнения с картинами Ингмара Бергмана, которые посыпались на «Сентиментальную ценность» сразу после 19-минутных оваций на премьере.

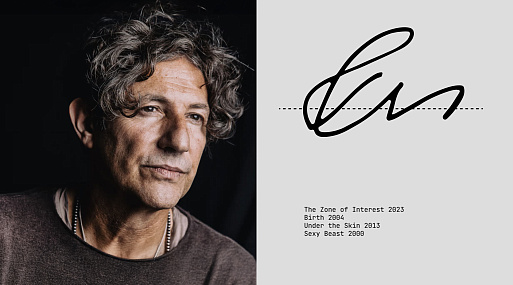

«История звука», реж. Оливер Херманус

Основной конкурс

Этот фильм погружает в себя с первой же минуты, когда герой рассказывает о том, какими красками играет для него мир звуков (например, нота ре — это жёлтый) и словно программирует зрителя на то же самое: картину предстоит не только разглядеть, прочитать (литературная основа — рассказ Бена Шаттака), но и услышать. Учитывая, что это не первый фильм в конкурсе, где проводится ювелирная работа со звуком (фильм «Звук падения» Маши Шилински тоже вошёл бы в эту подборку, если бы не писала о нём ранее), можно говорить о тенденции: звукам и музыке придаётся особое значение. Главный герой Лайонелл (Пол Мескал) — певец, в которого словно вложены сами силы природы, — детство его прошло на ферме. «Серебряное горло», как о нём будут говорить впоследствии, и именно так его назовёт новый друг, композитор Дэвид (Джош О’Коннор). Они познакомились в 1917 году, будучи студентами консерватории в Бостоне, ещё не зная, что вскоре в их судьбы ворвутся звуки войн.

Лайонелл возвращается на какой-то период на ферму, но затем бросает дом и родных по первому же зову Дэвида — оба едут в фольклорную экспедицию собирать песни штата Мэн... Фильм точно показывает близость и родство душ в жизни двух людей, которые стали главными для обоих. Причём соединение так сильно, что оба не знают, как с этим жить и что делать, и в определенный момент один из них решает разорвать союз.

В фильме Хермануса «Горбатая гора» встречает «Ла-Ла Ленд», и невозможность счастья двоих людей остро ранит сердца зрителей. Выверенный каст, выбор актёров так точен, что зрителю кажется, что он тоже встретил своих людей, включая режиссёра. И, когда в картине возникнет фраза одного героя по отношению к другому: «Ты — лучший звук моей жизни», — зритель услышит звук собственных слёз... Тем более что во время сеанса в зале была звенящая тишина — весь Каннский дворец фестивалей, заполненный до отказа, был как одно целое. А в зале — 2300 мест.

«Амрум», реж. Фатих Акин

Каннские премьеры

Немецкий остров Амрум, расположенный между Германией и Данией, — Богом благословенное место. В этом зритель убеждается воочию с первого кадра новой картины Фатиха Акина. Кажется, что и события, которые здесь происходят, будут особыми. Они действительно таковы, по крайней мере, для одного героя, который вспоминает своё детство, что пришлось на 1945 год. Год окончания войны. И многие пытаются снять к дате фильмы, в которых стремятся сказать что-то новое современному, раздираемому новыми войнами миру. Но в фильме «Амрум» найдена такая интонация, что кажется, будто близкий родственник, который видел ту войну своими глазами и долго молчал об этом, вдруг сел рядом, взял за руку и повёл откровенный разговор.

На самом деле Харк Бом — немецкий драматург, актёр и режиссёр, соавтор сценария и написал его о своей жизни. А Акин (также ещё и соавтор сценария) проникся рассказом и интонацией и бережно передал её.

...Германия вот-вот капитулирует. Беженцы прибывают на полуостров — оборваны, голодны. Тесса — небольшая, но значительная роль Дайаны Крюгер — занимается фермерскими работами, сеет и собирает урожай, что может прокормить всех, кто тут живёт, и новоприбывших. Взгляды у неё антинацистские, но картошка нужна всем, и смелой женщине всё сходит с рук. В числе её молодых помощников — подросток Нэннинг (Яспер Оле Биллербек). Он с другом и одноклассником получают после работы, как оплату, вожделенное масло и молоко и несут их оставшимся членам семьи — тем, кто не ушёл воевать. У Нэннинга — полный дом: братья, сестра, тетя Ена (Лиза Хагмайстер), ещё и мать Хилле (Лаура Тонке) на сносях. Он фактически кормит семью. Отец воюет, не просто так: высокий чин. Мать поддерживает мужа — она полный адепт фюрера. И то, что Гитлер не выиграет войну, приводит её в состояние крайней депрессии, которая смешалась с постродовой. Так получается, что в результате материнской догадки взгляды её и Тессы скрестились, как мечи, и Нэннинг лишился работы. А кормить семью надо, и особенно — мать, которая в момент отчаяния признаётся сыну, что её тело и душу смог бы излечить бутерброд из белого хлеба с маслом и медом. Но из всей этой роскоши в Амруме — масло, да и оно теперь Нэннингу недоступно. Подросток собирает бутерброд буквально по крупицам: муку выпрашивает — у врача, яйца крадёт у гусыни, однорукий пекарь берётся по его мольбе испечь кусочек хлеба. Мёд можно найти на пасеке, но, как назло, его нет и там. А чего ему только стоит обменять главную валюту Амрума — копчёную рыбу, глосиков и камбалу, — на масло у Тессы!

Голодные беженцы охотятся на мальчишку, чтобы забрать у него то, что он заработал. А сцена, в которой Нэннинг спасает сахар от воды, достойна семейных преданий. Как и та, где его мать пытается украсть колбасу, — но о таком обычно вспоминать стыдно, хотя и цель благородная — накормить детей. Однако самое главное, что за каждой крошкой еды стоит история не просто страны, но мира. И показано это не вычурным режиссёрским языком, а очень просто — как правда жизни. И от этого фильм становится ещё доходчивее для зрителя любого возраста. Будь то ребёнок, подросток или человек возраста актёра Маттиаса Швайгхёфера, который в свои сорок с небольшим играет практически старика — хранителя главной валюты Амрума и важных семейных тайн.

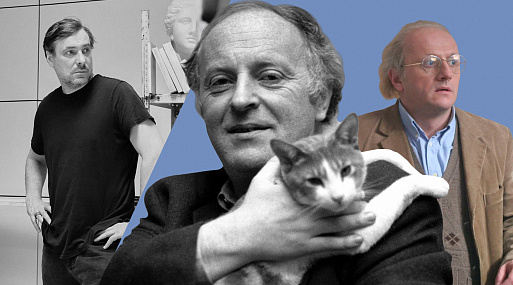

«Новая волна», реж. Ричард Линклейтер

Основной конкурс

Эта картина войдёт в историю как «фильм, на котором плакал Тарантино». Действительно, Квентин пришёл на премьеру, а после просмотра кинулся обнимать режиссёра и не мог сдержать слёз. Возможно, увиденное навеяло ему ассоциации с фильмом про кинокритика, который он задумал, но так и не смог снять.

В фильме «Новая волна» рассказана история становления режиссёра Жан-Люка Годара: как он пришёл в профессию после работы кинокритиком, когда его соратники и коллеги уже давно сделали себе имя. Как он снял в 1960 году одну из первых своих картин «На последнем дыхании», которая стала одним из знаковых произведений новой волны во французском кинематографе. В главных ролях в картине снялись американская звезда Джин Сиберг и Жан-Поль Бельмондо (у Линклейтера — Зои Дойч и Обри Дюллен).

Не стоит вспоминать фильм «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичюса, что вышел в 2017 году и премьера которого состоялась тоже в Каннах, разве что Луи Гаррель в нём сыграл Годара получше, чем Гийом Марбек в «Новой волне». А имеет смысл подумать об ещё одной картине Ричарда Линклейтера этого года — «Голубая луна», которую впервые показали в феврале в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля («Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана присудили Эндрю Скотту, хотя Итан Хоук, сыгравший главную роль, был достоин награды в своей номинации не меньше). И в одном, и в другом фильме Линклейтер показывает радостные и мучительные, возвышающие и раздирающие искания творческой личности. В первом случае — когда творец на подъёме и в окружении соратников, во втором — когда главные свершения уж позади. В «Новой волне» зрители практически снимают фильм вместе с Годаром, иногда сами будучи на последнем дыхании. Время в фильме разделено на дни съёмок, зрители проживают их так, словно сами — члены съёмочной группы. Им нравится этот крепкий наваристый творческий бульон, новаторство, безумие, эксперименты, визионерство. Постоянное цитирование классиков — Стендаля, Сартра, Леонардо да Винчи и других. Вспоминают и цитату Леонардо: «Искусство никогда не заканчивается — оно может быть лишь оставлено».

Хочется, чтобы и этот фильм Линклейтера никогда не заканчивался, чтобы люди всё так же общались и с таким же воодушевлением создавали кино.