14 августа немецкому режиссёру-поэту Виму Вендерсу исполнилось 80 лет. Самые громкие картины режиссёра всегда на слуху — «Париж, Техас», «Небо над Берлином» или последняя медитативная драма «Идеальные дни». Однако мы захотели поговорить о не самых известных фильмах режиссёра и заодно выстроить азбуку его образной системы. В импрессионистской манере о лейтмотивах и обсессиях творчества кинематографиста рассказывает Антон Фомочкин.

Праведность

Было бы странно, если бы человек, дважды неиронично снявший кино про ангельский дозор, не напоминал до невозможности преисполнившегося гуманиста. В отличие от цинизма, идеализм плохо стареет, потому к седой зрелости широкие жесты Вендерса (вспомнить то же появление Горбачёва во втором «Небе над Берлином») стали выглядеть сродни чудаковатости щепетильного героя «Идеальных дней», готового эстетски драить японские туалеты по расписанию так же ответственно, как режиссёр вновь и вновь охотно входит в роль кота Леопольда, предлагая очередную миротворчески-воодушевлённую (и, увы, не вполне реализуемую) концепцию.

В «Погружении» героиня-океанолог Алисии Викандер в ответ на озабоченность своего новоявленного возлюбленного, офицера британской разведки (Джеймс Макэвой), устрашающими заголовками в прессе о непримиримой политической борьбе радикализма со здравым смыслом пускается в объяснения, что корни любого такого конфликта лежат где-то в вековых фундаментально-религиозных противоречиях. Кавалер же смотрит на неё столь жалобным и скорбно-лазурным взглядом, что становится очевидно — Вендерс с тем же искренним апломбом и в жизни недоумевает, почему нельзя, следуя древней хиппарской максиме, просто заниматься любовью, а не прочей ерундой.

Читайте также: Рецензия на «Идеальные дни» Вима Вендерса

Ворота

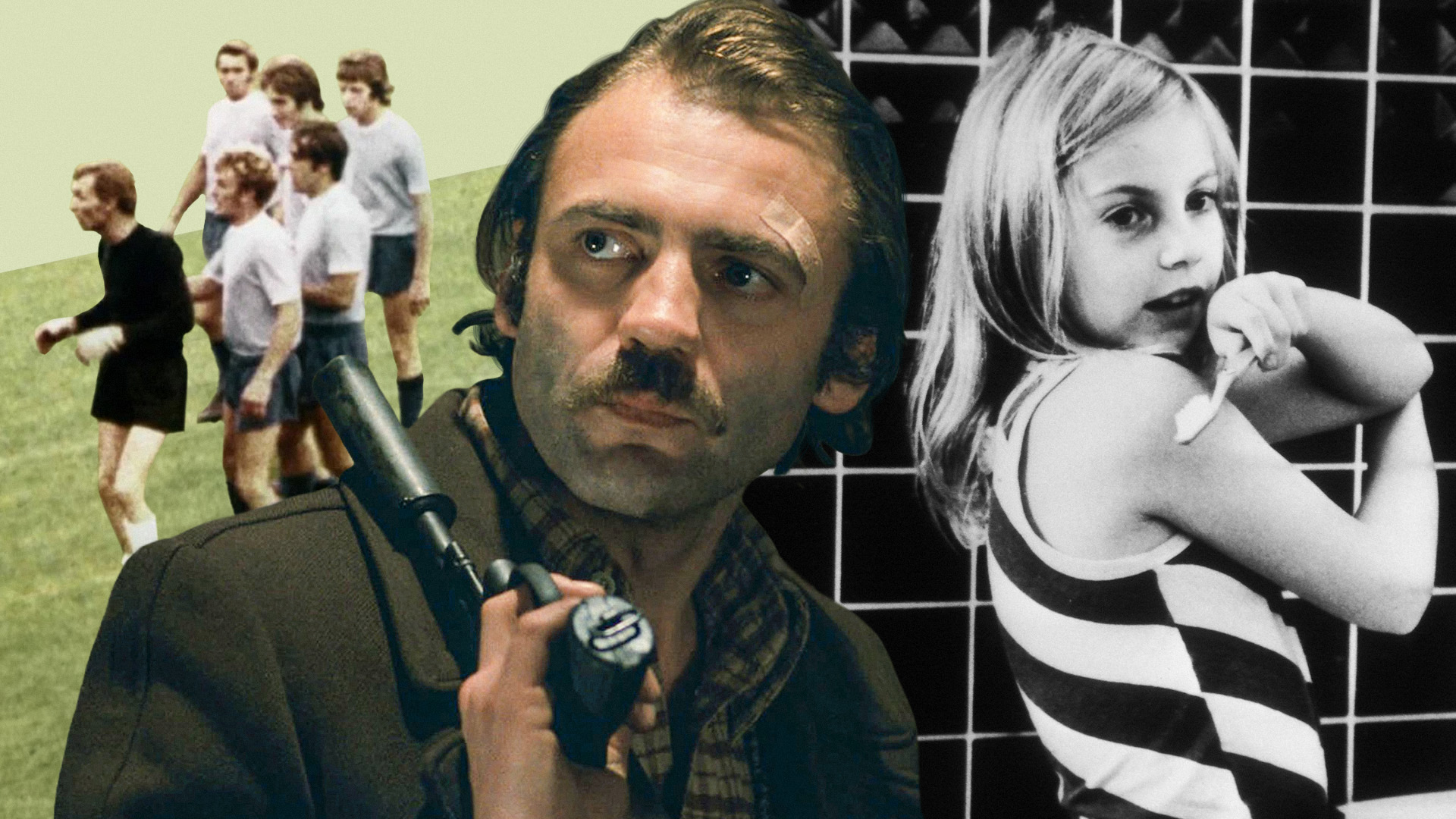

Атрибут, попеременно встречающийся сразу в нескольких картинах Вендерса, — даже если просто мелькая на втором плане, — увы, сопутствующий не немецкой верности футболу, а скорее болезненно неразрешимому внутреннему экзистенциальному конфликту, обозначенному ещё в «Страхе вратаря перед одиннадцатиметровым». Любая избранность, в этой поэтике — статистическая случайность. Такая же, какой становится отбитый голкипером пенальти. Никто не знает (кроме бьющего), куда произойдёт удар, потому надёжнее положиться на судьбу, рассчитывая, что мяч пройдёт синхронно твоей траектории падения (или стояния). То же самое и с любыми сюжетными превратностями: всегда нужно быть начеку, ведь ненароком можно попасть в авантюру и стать главным героем фильма. А в этом приятного мало.

Голкипер в ранней работе Вендерса, получив удаление во время матча, ушёл слоняться по городу и свой удар совершил — убил кассиршу кинотеатра. После чего, смелея всё больше, стал ждать красную карточку от полиции. Жаль, в те годы на поле (и вне его) не была хорошо развита система видеоповтора. Может, не пришлось бы скучать и маяться так долго.

Хандке

Одарённый Нобелевкой partner in crime Вендерса, издавна отвечающий за драматургический радикализм в его фильмах. Они оба предпочитают многозначительное молчание, желательно под музыку — на том и сошлись. Поздние «Прекрасные дни в Аранхуэсе», пространно-говорливы, сродни одному прошлогоднему случаю в Мариенбаде (у Алена Рене), до тех пор, пока иссякают слова и в качестве гвоздя программы появляется Ник Кейв за пианино. То же и «Вратарь», и пресловутое «Небо над Берлином», распадающееся на театральную многоголосицу монологов прохожих. Невозможно понять, что на уме у другого человека, просто вглядываясь в его лицо. В убийце можно нечаянно разглядеть сложность. В невиновном — угрозу. Тем не менее послушать, о чём незнакомец мыслит, можно либо обладая крыльями за спиной, либо находясь в каком-нибудь прогрессивном театре, где персонажи монотонно транслируют мысли прямиком в зал.

Читайте также: Что нобелевский лауреат Петер Хандке сделал для кино

Дорога

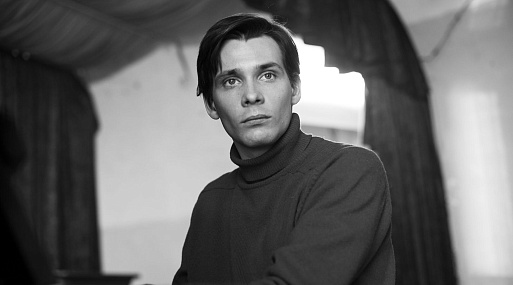

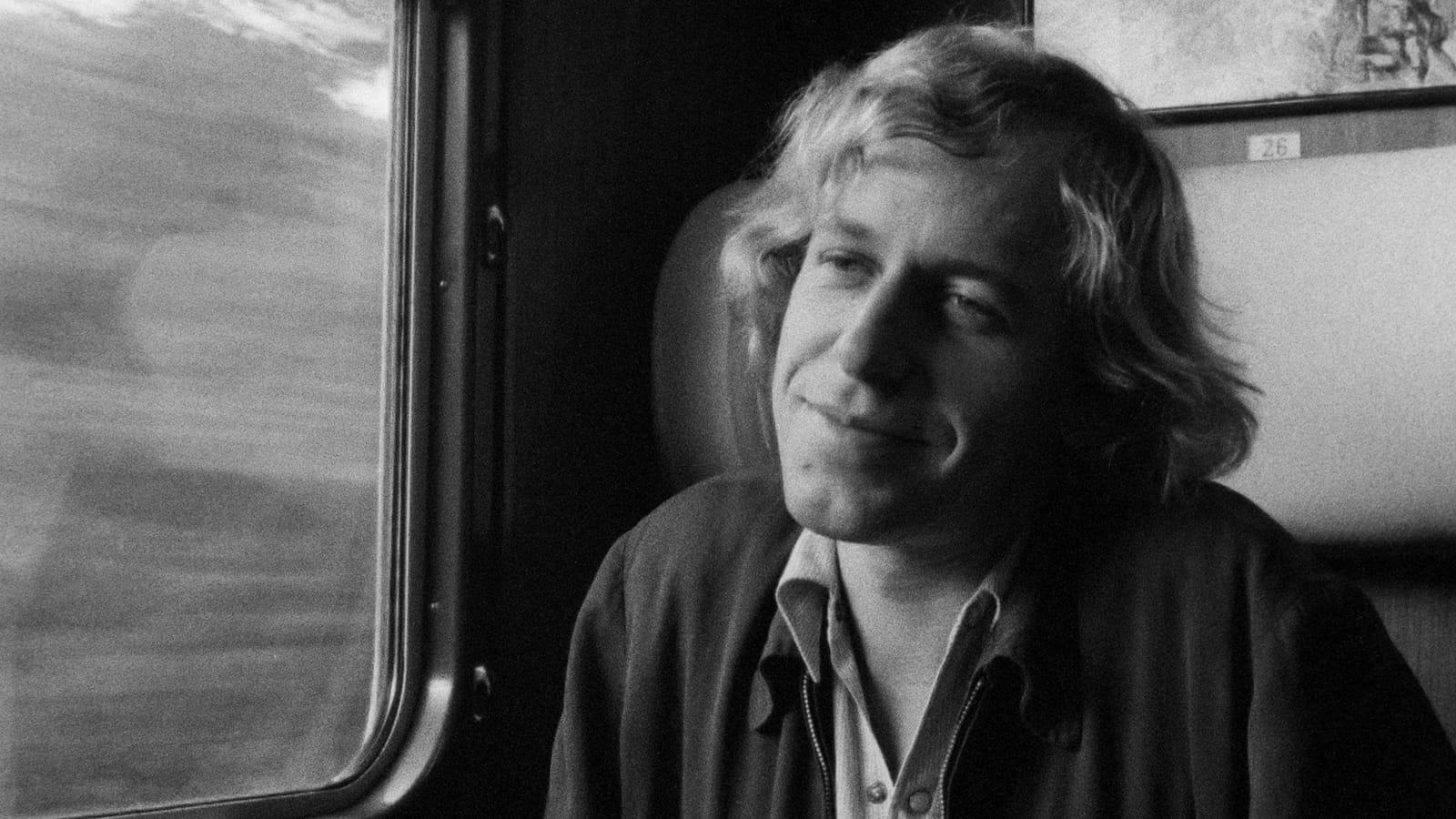

У Вендерса было предостаточно фильмов, посвящённых пути, шоссе, автострадам и тому, куда они ведут. Но действительно важных из них было два — оба с физиономией Рюдигера Фоглера в качестве пассажира.

В «Ложном движении», редкой удачной экранизации Гёте, мать посылала своего сына Вильгельма (Фоглер) в путь, чтобы тот познал человеческую суть в естественной среде обитания. Нужно же чем-то подкармливать грёзы отпрыска о писательстве — прозябая в четырёх стенах с детства, не напишешь великого романа. Принарядившись, мамин пирожочек Вильгельм садится в поезд, влюбляется, знакомится с разными людьми и всё серьёзнее убеждается в том, что не понимает… А иногда даже воспламеняется жгучей ненавистью к окружающим. Артист Фоглер с образцово недоумевающим видом разглядывает лжецов, самоубийц и подлецов. На первых порах, по робости куда больше энтузиазма у него вызывает изумрудных тонов ландшафт по обе стороны железнодорожных путей — впоследствии окажется, что неслучайно и это.

На одной из станций он встретится взглядом с блондинкой Терезой (Ханна Шигулла). То, что глазами писателя возвышенно должно читаться как любовь с первого взгляда, напоминает этюд о тревоге, который разыгрывает актриса. Она беспокойно озирается и спешно запрыгивает в поезд. Может, в этом мире люди разучились сближаться. Или же просто каждый из них, напоминая дом, обветшал и захламился. Все вопросы к мыслителям-писателям, которым хорошо бы это подытожить.

Но была ещё одна зарисовка — уже из другого фильма. Мать-кукушка (Лиза Кройцер) подбрасывает свою чудо-дочурку Алису (Йелла Роттлэндер) в непостоянное гнездо своего мимолётного любовника Филиппа (Фоглер). Вообще-то, они познакомились буквально накануне. Но это совершенно не важно, потому что вся эта ситуация, как бы она ни досаждала мятежному журналисту, становится важной и трепетной историей, которую стоило бы рассказать. И он обязательно её напишет, равно как останется она воспоминанием и для маленькой Алисы, что долго пыталась вспомнить, где живёт её бабушка, а на самом деле получала детское удовольствие от внимания, поездки и приключения. Вообще, в этой красивой монохромной зарисовке, где отцовский поведенческий конструкт трогательно рифмуется с дружбой, всё есть истории. И захолустные бары. И музыка Чака Берри. И полароидные снимки. Особенно полароидные снимки. Такова была «Алиса в городах».

В условной вендерсовской трилогии «роуд-муви», отмеченной лицом Фоглера, есть ещё картина под названием «С течением времени», про киномеханика (ох уж этот Фоглер) и его случайного тоскующего спутника (Ханнс Цишлер). На этот раз режиссёр обошёлся без соавторов-драматургов, потому в этом фильме особенно много молчат и мучительно куда-то едут.

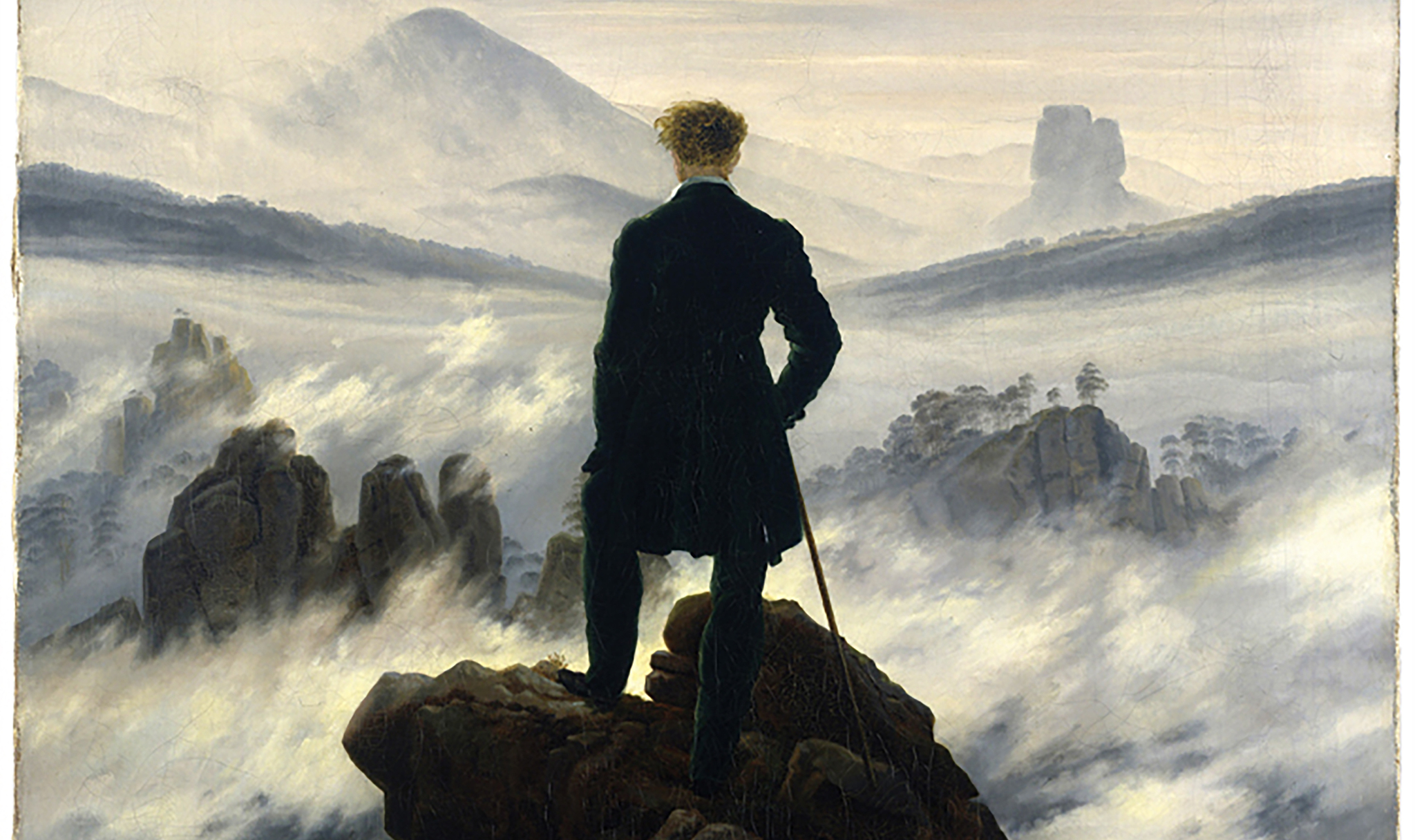

Каспар Давид Фридрих

Окончательно обособившись, Вильгельм Мейстер из «Ложного движения» неторопливо всматривался вдаль, находясь на вершине горы Цугшпитце, рассуждая о том, что настолько же отдалился от простого люда (а именно на 2962 метра). Вендерс заканчивает свой фильм цитатой на самое известное полотно Каспара Давида Фридриха «Странник над морем в тумане». Нетрудно догадаться, что это одна из любимейших картин режиссёра. Иначе он не вернулся бы к художнику спустя сорок лет в «Погружении», заставив службиста Макэвоя слоняться по музейному залу, где выставлен Фридрих, для того чтобы обсудить насущные вопросы со своими кураторами.

В этой полукомичной сцене есть также некий мимопроходящий солидный европейский старец, который в ответственный момент посреди комнаты занимает стойку, прямо как в… «Страннике над морем в тумане».

Нон-фикшн

Вендерс — умелый портретист. В его неигровом фотоальбоме есть и фотограф Сальгаду («Соль земли»), и хореограф Бауш («Пина: Танец страсти»), и художник Кифер («Ансельм. Шум времени»). Но самый милый док-фильм Вендерс снял про «Клуб Буена Виста», в нём шайка уважаемых кубинских музыкантов впервые приезжает на гастроли в США. То, как герои, которым в большинстве своём перевалило за восемьдесят, разглядывают Нью-Йорк, — зрелище высшей сентиментальной пробы, сродни тому, как свозить пожилого родственника за границу, где он никогда не был.

Одиночество

Даже снимая о любви, Вендерс снимает об одиночестве. Оно не всегда тяготит, но непременно замыкает тебя в рамках. Герои Вендерса то и дело находятся в футляре. Автомобиля. Поезда. Своей маленькой квартирки. Батискафа. Тюрьмы. Гостиничного номера. Вратарских ворот. Может, полотна Фридриха так и влекут режиссёра, потому что дают нужный, не сдерживающий простор. Только и он ограничен рамой картины…

«Я поняла, что мне впервые одиноко», — с пронзительной печалью подметит романтичный биоматематик (Викандер) в «Погружении». Ей нужно будет опуститься в такие водные глубины, где, кажется, на Земле зарождалась жизнь. Но окружающий мрак не будет тяготить так, как темнота всеобъемлющей тоски. На фоне этого чувственного голода особенно хорошо становится, когда получается любить или дружить. Эти моменты редки. Не менее меланхоличны. И напоминают образы, которые мы всеми силами стараемся не позабыть, но всё равно что-то упускаем.

В своей лучшей картине «Американский друг» Вендерс ненароком издевательски переосмысляет техничную прозу Патриции Хайсмит, снимая кино об отсутствии пределов мужской депрессии. В этом мире Том Рипли (Деннис Хоппер) носит ковбойскую шляпу. Что в Нью-Йорке, что в Гамбурге приходится кутаться в пальто или куртку, потому что промозгло (и на душе, и снаружи). А бульварный сюжет о лишнем человеке — смертельно больном багетчике Циммермане (Бруно Ганц), который по жизни мастерит рамки (sic), — начинает искрить притягательностью мужского броманса, стоит только обречённому семьянину повстречать заправского мошенника, в котором внезапно прорезается сочувствие и интерес.

Обречённым выглядит каждый кадр этого обжигающе контрастного (по цветам) фильма. Возлегая на красных простынях, Рипли бормочет в свой диктофон, что уже и не знает — кем является сам. Кризис самоидентификации проще проходить с кем-то, потому плут и втягивает Циммермана в авантюру, чтобы в этих сумерках существа потерялся и он.

«Американский друг» полон необъяснимого магнетизма того редкого, освежающего, пасмурного осеннего часа, который наступает прямиком перед тем, как окончательно потемнеет. Таково мироощущение двух странных товарищей, втянутых в бесполезное криминальное дельце, неумелое и громоздкое, как пузатый чемодан, который не втискивается под кровать в купе. Такой суеты не наблюдалось у Хайсмит, но её герои никогда и не были столь печальны.

Однако всё заканчивается. Как байка, рассказанная заполночь в дайнере или в поездке с попутчиком. Завершится и эта ненужная, опасная дружба. Потому что всё есть история, а у истории всегда есть свой конец. Спуск по ней — увлекательное и безнадёжное дело, ведь никогда не знаешь, куда попадёшь. Как бормотал всё тот же Том Рипли: «Течёт в море река, но куда бы она ни текла, видит Бог, я бы хотел быть там».