Ровно неделю назад вышла последняя серия «Аутсорса», поставив выразительную точку в лучшем российском проекте за много лет. Буря осела, настало время изучать её культурологические осадки. Составлять схолии к сериалу, полному парадоксов и внезапных сочленений, взялся Георгий Пузырёв.

«Аутсорс» выстрелил громко, за раз поразив две цели: художественную и социальную. Обе — в затылок.

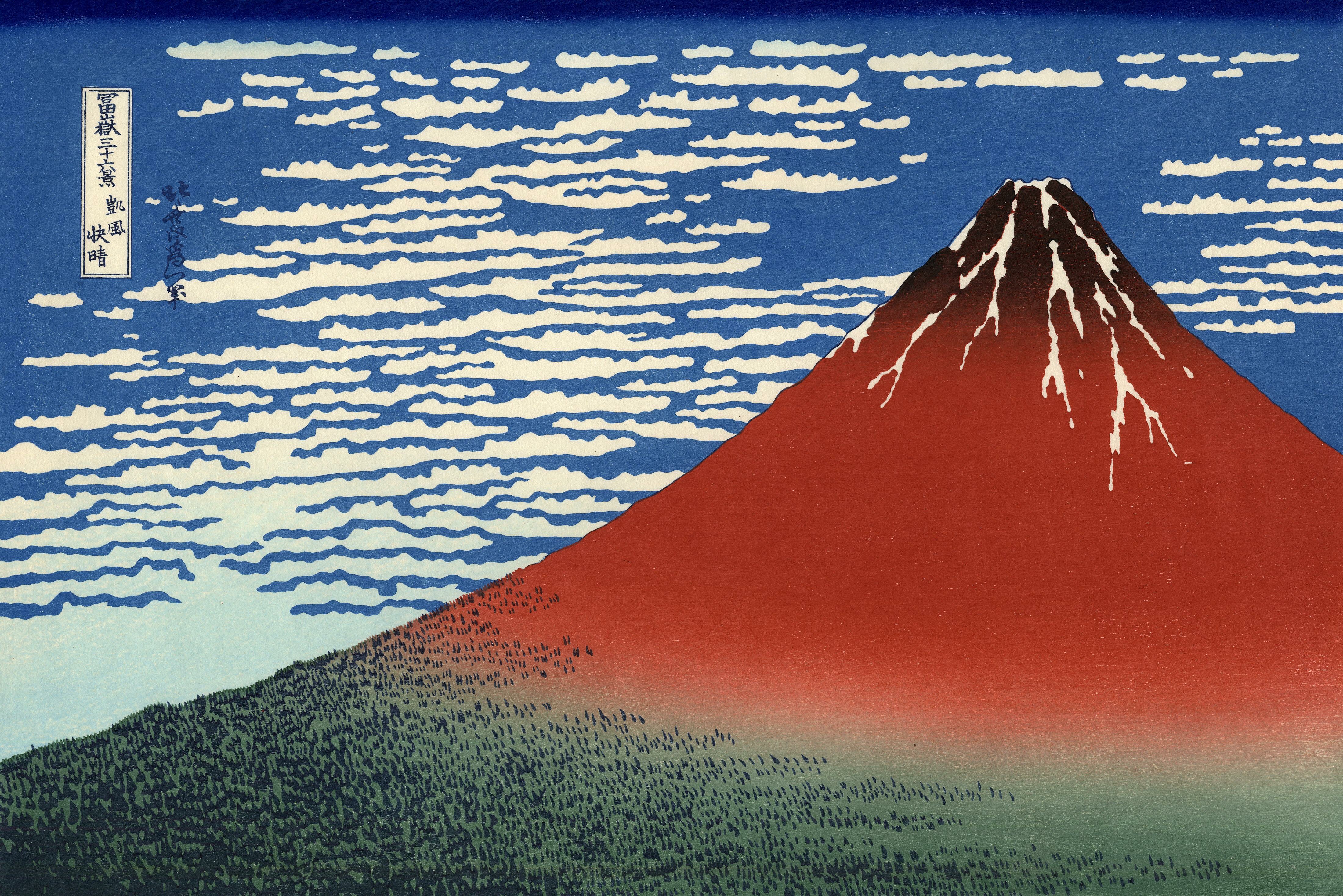

Современным российским режиссёрам удалось вытравить из себя нечувствительность к изображению — это уже не новость. Однако Душан Глигоров с оператором Батыром Моргачёвым выделились и здесь, усладив зрительский глаз Северным Возрождением в раме тюремного окна. Да и не только им. Образная система, уже на уровне сценария Анны Козловой питающаяся из самых разных источников вдохновения, равномерно закатана текстурами портового снежного городка и интерьеров местных квартир. Как Да Винчи вглядывался в пятна и разводы на камнях, усматривая в природных узорах готовые пейзажи и даже сюжеты, так и команда «Аутсорса», следуя заветам мастера, вписала важные мотивы-точки на отрезке мировой культуры (от античности через барокко к «Буре и натиску») в ржавчину металлических дверей, узоры пыльных настенных ковров и гладь виниловых обоев с пальмами. Более того, вся эта истлевшая материя, внутри и вокруг которой ютятся истлевшие души и большие образы, оказалась под безучастным взором природы — свинцовый океан и вечно белый вулкан, окружающие город, в некоторых сценах стали материалом для романтического пейзажа.

Это монументальное остранение мрачной дичи, творящейся на экране, — пожалуй, куда более интересный предмет разговора, чем особенности национального расстрела и психология палачей.

Картины скотского отношения между людьми, датированные годом ельцинского моратория на смертную казнь, содержат множество подмалёвок. Рецензии на сериал пестрят именами и названиями. Кто-то приводит аналогии, опираясь на свои ощущения и багаж знаний, кто-то ссылается на экранные подсказки и невероятно пафосные промоматериалы (те же постеры героев с цитатами), кто-то — на интервью участников.

При этом далеко не все мотивы и узнаваемые образы, из которых состоит культурологический коллаж под названием «Аутсорс», явно артикулированы. Некоторые из них, возможно, никем из создателей и не имелись в виду, что не отменяет ни их наличия, ни их важности. Принцип один и всё тот же: художественное произведение рождает смыслы и образы против воли его создателей — это залог живости искусства. Можно вслед за самим Глигоровым хоть тысячу раз сослаться на «Груз 200», но это упоминание больше сообщит об особом статусе фильма Балабанова, чем о сравниваемом объекте. Особенно когда речь идёт об ощущениях. Почему тогда не обратиться к «Чекисту» Рогожкина, «Сатане» Аристова или «Арифметике убийства» Светозарова? Потому ли, что действие первого фильма происходит аж в 1920-х, второй, скрытый за декадентским туманом, на ум не приходит, а третий совсем малоизвестен? Меж тем Ленинградская школа кино, со всей её про́клятой поэзией, предчувствием Судного дня и маргиналами с особым чувством справедливости, по темам и фактуре прекрасно подходит на роль эстетического кредитора.

А ещё Душан Глигоров, по его же словам, равнялся на Кшиштофа Кесьлёвского и Роя Андерссона. И если от первого «Аутсорс» наследует подход к смертной казни как к краху гуманизма, как к злокачественной опухоли, дающей метастазы по всему телу общества, и дома-коробки (см. «Короткий фильм об убийстве», расширенную версию одной из серий «Декалога»), а от второго — социальный абсурд, законсервированный в статичных кадрах, и укоренённость в живописи (там и Брейгель, и передвижники), то «напор» драматургической логики здесь — от Триера, на которого никто из создателей не ссылается. Культурная напыщенность фильмов датчанина до «Европы» и прозрачный трагедийный цинизм работ более поздних, обусловленный абсолютной чистотой сюжетных сцепок, встречаются на территории российской северной провинции. Покупка собрания сочинений Шиллера вместо сапожек становится поводом для унижения, кровь ВИЧ-положительной матери смешивается с кровью её сына, когда оба режутся осколками ёлочной игрушки, японские туристы ради острых впечатлений до смерти забивают заключённого, по беспределу приговорённого к казни, — такое нарочно не придумаешь. Изощрённость ситуации, как обычно, усиливает её подлинность.

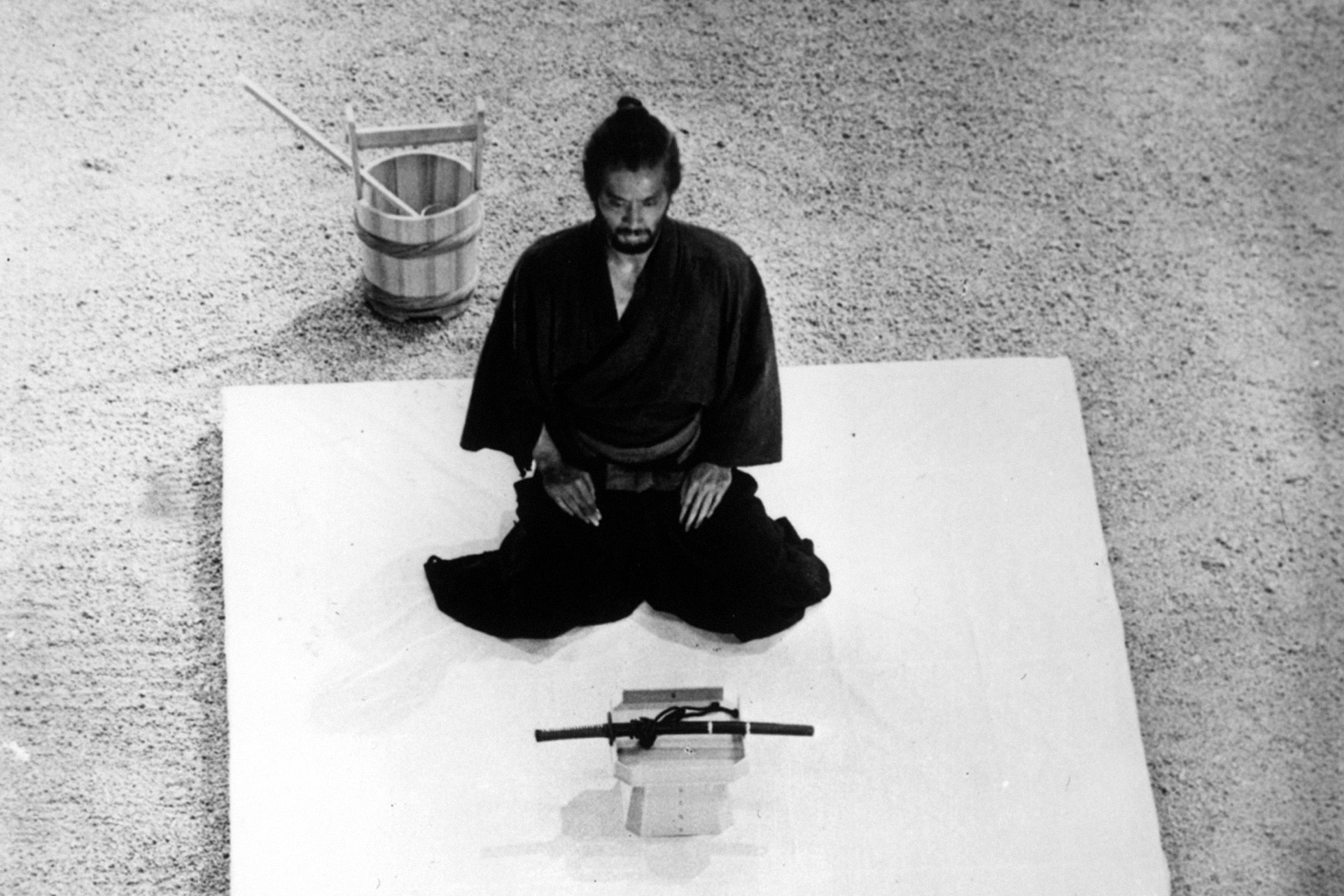

Последнее событие из списка своей внезапностью и кровавой абсурдностью вызывает споры и шоковые смешки, а также уводит «Аутсорс» в совершенно иные степи. Упоение смертью, которое японский кинематограф так усердно препарировал в 60-х (в контексте сериала на ум особенно приходят «Харакири» Кобаяси и «Захоронение солнца» Осимы), один из иностранных палачей выражает лаконичным вердиктом — «shinda». Последующий за этим вопрос от него же, можно ли забрать сердце убитого, и брошенная в ответ реплика начальника тюрьмы, чтобы принесли пакет, завершают это трение культур искрой космически чёрного юмора. Понятия мести, наживы, ритуала, носящие внутри камчатской тюрьмы особого назначения полемический характер, сменяются образом дистиллированного садизма.

Это обширное отступление о влиянии кино на кино, умышленном и не очень, оставило без внимания упомянутые впроброс вехи европейской культуры, которые авторы сериала пересаживают на почву российских 90-х. Как раз в предфинальной точке, благодаря акцентной японской заплатке, «эсхиловские вайбы», упомянутые Козловой, и плоды творческого тандема Шиллера и Гёте вдруг получают истинно новое звучание. Зэки превращаются в эриний: первый, перед тем как его голову смешают с бетонным полом, проклинает своих русскоговорящих палачей, второй, диктуя неправильный рецепт смертельного коктейля, спасает от гибели Костю-Мефистофеля, который вкладывает в руки третьего автомат, и тот хладнокровно расстреливает из него вертухаев-бизнесменов. Сами туристы с Востока неожиданно рифмуются с героем Янковского: прибыв издалека со своим (а)моральным компасом, и те, и другой приводят по нему местных баловней, права не имеющих, к бесславному концу.

Один из постеров «Аутсорса», изображающих героев на фоне залитого огненным светом пейзажа, игриво повторяет сюжет «Последнего дня Помпеи» Брюллова. «Игриво», потому что китч российского киноплаката 10-х и 20-х с его плохо прифотошопленными лицами к плохо подобранным телам здесь выступает в качестве противовеса для столь большой метафоры. Бушующая лава с великого полотна сулит катастрофу лишь характерной гаммой — камчатский вулкан на постере всего-то окрашен в цвета заката цивилизации. Он остаётся спящим и снежным, ведь практически все сюжетные линии соберутся в одно русло и потекут в бездну и без его помощи.

Герои «Аутсорса» в первую очередь погибают не от социального, экономического и морального раздрая, а от оползня сверхсюжетов. В конце концов, следуя за поступью рока, мы оказываемся перед заляпанным надзирательской кровью портретом президента. «Ребят, у нас ЧП», — уставшим голосом возвестит Мефистофель в форме. Катарсис придёт через истерический смех, а Егор Летов наконец-то вырвется из барочной аранжировки «Моей обороны» и завопит об убитой весне. И вся эта «трагедия в славных русских лицах», как читал Шило, станет лишь тридцать седьмым видом на гору Фудзи из потрясающей серии гравюр Хокусая. Для коллег Кости Волкова и их жён тюрьма городского типа у подножия вулкана станет и склепом, для самого Кости — полем удавшегося эксперимента, а для двух японцев — приятным воспоминанием, упакованным в пакетик.