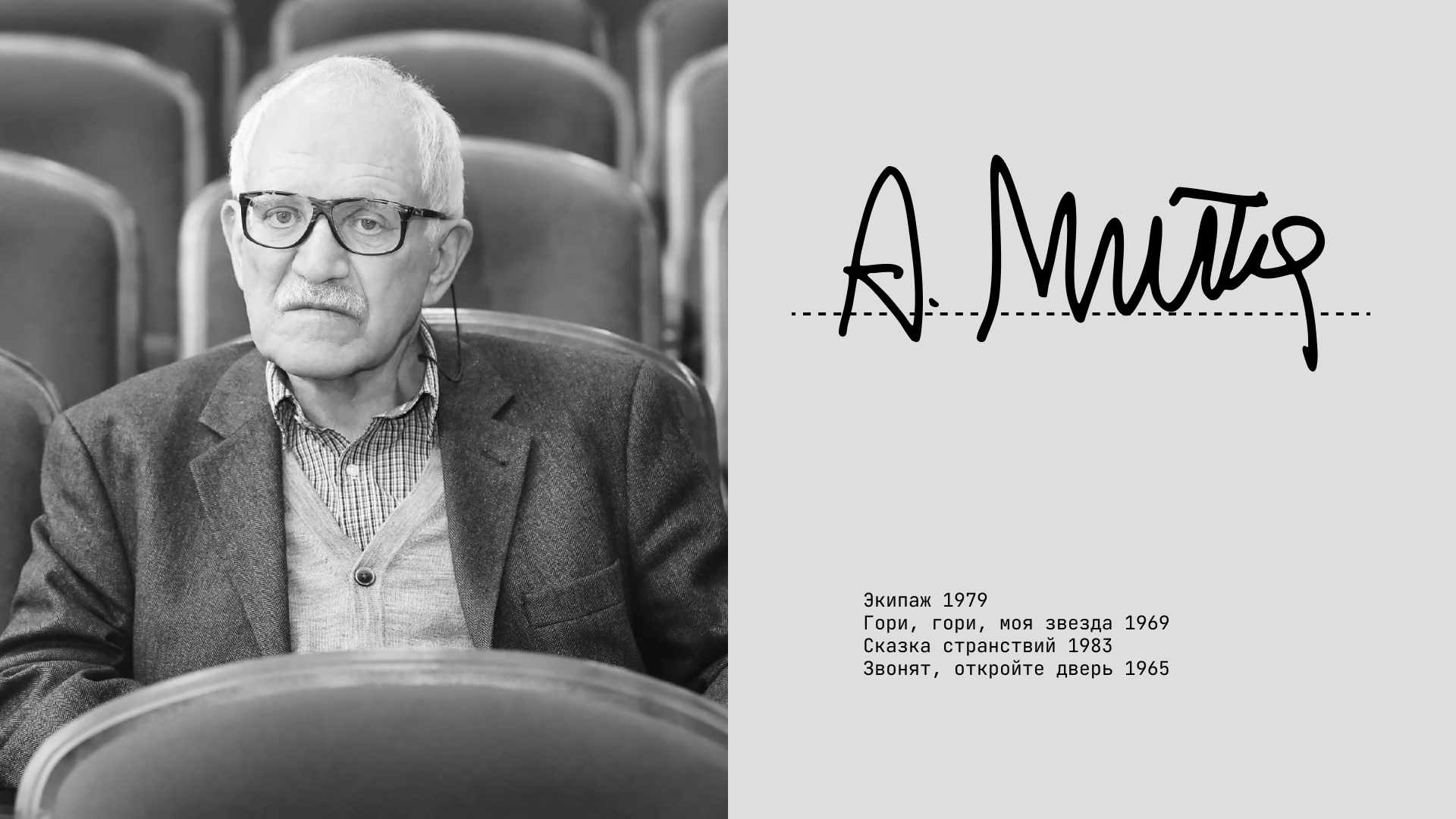

14 июля раздалась траурная новость: на 93 году жизни ушёл Александр Митта — один из ярчайших советских и российских режиссёров. Он был известен по фильмам «Экипаж», «Звонят, откройте дверь», «Сказка странствий» и народной мелодраме из начала 00-х «Граница: Таёжный роман». О выдающемся постановщике, умевшем зажечь сердца зрителей светом любви и надежды, рассказывает киновед Валерия Косенко.

Есть такое редкое для режиссёров качество, как врождённая, ничем, в сущности, не обусловленная любовь к человеку. Особый талант, не всегда оценённый по достоинству. Как ни парадоксально, люди, ищущие свой удел в кино, часто сосредотачиваются на чём угодно, но не на своём первейшем объекте наблюдения: авторское кино погрязло в заботах об оригинальности — формы, содержания, идеи и чего угодно ещё; кино массовое обеспокоено аттракционом и воплощением продюсерских амбиций.

Сценаристы, закладывая фундамент для будущих картин, лепят героев, опираясь на учебники по драматургии, а не на живые материи. Затем режиссёры искусственно оживляют их в кадре, заставляя говорить, стоять, дышать, двигаться — так, как велят законы кадрирования и мизансцены. Так кино множит големов, ведомых механическими командами голоса из рупора. Зритель же смотрит на экран и недоумевает: живой человек в образе живого человека выглядит как заведённая кукла, действующая согласно неведомой логике спроектированного мира.

Однако есть те, кто работает иначе, — те, для кого голос в кадре значит не меньше, чем за ним, ибо одно выступает отражением второго. Советское кино в свои лучшие годы могло похвастаться двумя большими авторами, умевшими чувствовать человеческую органику и одаривать своим целебным милосердием людей по обе стороны экрана. Любить по-настоящему — невымученно, с лёгким снисхождением и печальной улыбкой, прячущейся в уголках сомкнутых губ вместе с осознанием добровольной обречённости, умели Георгий Данелия и Александр Митта. А где любовь — там и натуральная пульсирующая жизнь, способная растопить лёд, расколоть камень, оседлать стихию и наделить дыханием подвижные плоские фигуры.

В последнее время имя Митты сопряжено или с титулом первооткрывателя жанра фильма-катастрофы, или же с хитом телевидения 00-х — военной мелодрамой «Граница: Таёжный роман» (2000). Во-первых, Митта не был первооткрывателем — по крайней мере, не в этом. Во-вторых, и сам «Экипаж» (1979), наградивший режиссёра этим гордым клеймом, при сегодняшнем пересмотре вряд ли покажется реальным экшеном, вжимающим в кресла. Чудо «Экипажа» состоит в том, что, снимая классическую двухсериную драму со множеством героев и сюжетных линий, Митта почему-то решает, что одну четверть фильма герои будут бороться не за любовь, а за жизнь. Родилась ли эта мысль из практического интереса или из госзаказа (известно, как Брежнев поощрял засилье жанрового кино на советских экранах) — трудно сказать без опоры на архивы и личные свидетельства. Однако «Экипаж», как фильм-катастрофа давно утративший своё очарование, продолжает приковывать зрителей к экрану, и явно не из чувства ностальгии.

Что же остаётся? Вероятно то, что было присуще его кино задолго до педагогических побед, широкого признания и хитов в прайм-тайме: натуральная, искренняя драма человеческих судеб. Митта, как бы обманчиво просто это ни звучало, любил людей и умел проецировать эту любовь на своих героев. Благодаря ей каждый из них представал на экране как нежное, хоть и далеко не совершенное существо, нуждающееся в защите ради поддержания гармонии и добра в этом мире.

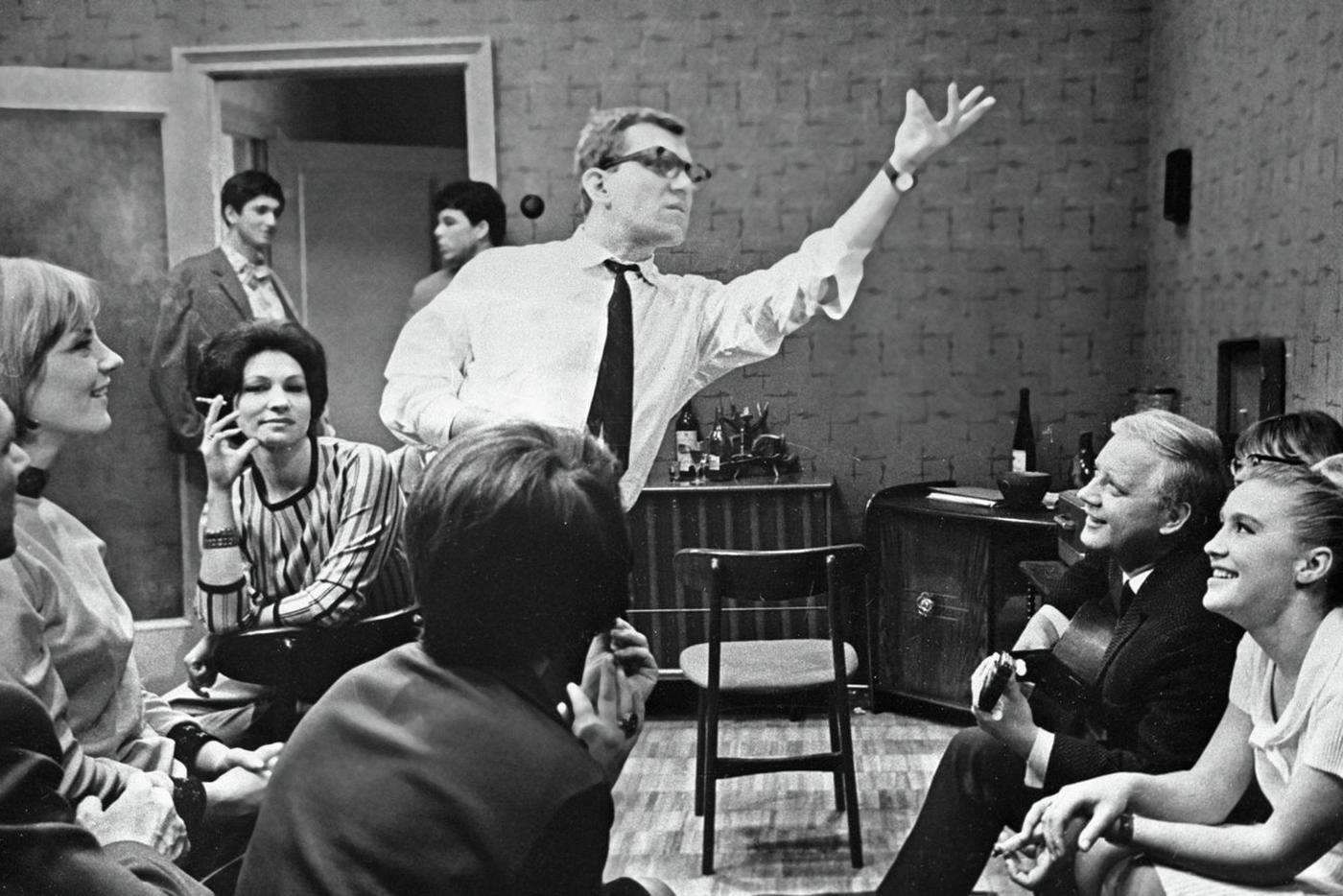

Его неуёмные школьники из оттепельного фильма «Звонят, откройте дверь» (1965) проявляли нехарактерную для возраста чуткость и тактичность, умея деликатно нащупывать друг в друге уголки уязвимости. Вспомнить хотя бы первый разговор героини дебютировавшей на экране Елены Прокловой и Виктора Косых, вечно рискующего быть перепутанным с Николаем Бурляевым: как точно маленькая девочка распознаёт за напускной грубостью раненую душу! Или как тонко чувствует нависшее над чужим обеденным столом облако горечи и усталости, пытаясь незаметно ретироваться с семейной трапезы. А как трогательно оптимистичен неловкий музыкант-интеллигент Ролан Быков, пытающийся во что бы то ни стало заручиться симпатией экранного пасынка.

Митта уже в своих ранних работах умел прорисовывать эмоции без жирных мазков — застенчивым взмахом девичьих ресниц или показательной монтажной склейкой. Пару лет назад заслуженный киновед Олег Ковалов, проверяя ученические тексты, написанные абитуриентами по фильму, сокрушённо жаловался на невнимательность к «россыпи деталей», насыщающих образный слой картины. И действительно, каждый из героев Митты несёт в сердце тяжесть, которую нельзя увидеть или вербализировать — можно лишь почувствовать, вдохнув её вместе с кислородом в лёгкие, рассмотреть в антураже, запечатлеть в спонтанном отражении.

Героиня Прокловой Таня, лелея в сердце привязанность к активисту-старшекласснику (Сергей Никоненко), отправляется на поиски первых пионеров, чтобы заслужить внимание своего кумира; случайно встреченный на пути Генка, желая добиться расположения Тани, записывается в её помощники; его неудачливый отчим — одна из лучших ролей Ролана Быкова — следует по пятам за героями, участливо сопереживая невезению двух маленьких следопытов; наконец, мать Гены (Ия Саввина), исчерпавшая силы на сокрытие усталости, вынуждена держать лицо при детях, делая вид, будто проблемы, как и безответственного отца-алкоголика (блестящий эпизод Олега Ефремова), не существует вовсе...

В этом и заключается мастерство Митты-режиссёра — суметь воздушно-капельным путём донести до зрителя глубокий эмоциональный опыт, а вместе с ним отразить портрет с годами взрослеющего поколения. Митта предпочитает разворачивать на экране живописную палитру эмоций, требующей как драматургического размаха, так и жанрового. Отсюда любовь к трагикомедиям — жанру, по определению сочетающему несочетаемое и по наследству перешедшему советским классикам от Феллини. Отсюда и любовь к сказке — выдуманному пространству творческой свободы, где имеет место всё — и в первую очередь госпожа реальность.

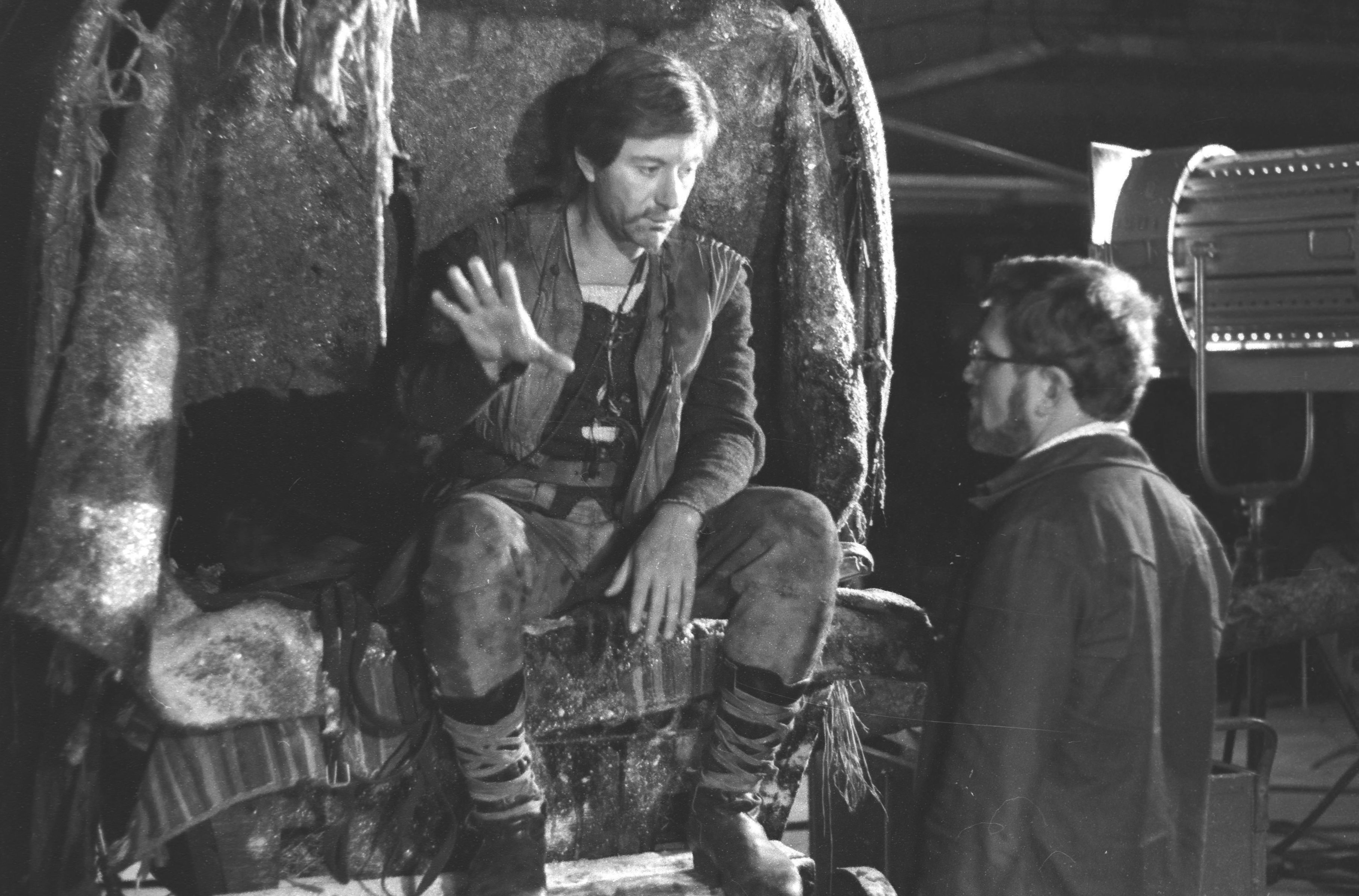

Так появилась «Сказка странствий» (1983) — одно из лучших советских фэнтези под сокрушительный аккомпанемент Шнитке и ярчайший антимилитаристский памфлет, выпущенный на волне афганской кампании.

Митта никогда не был идеалистом подобно своему герою из печально-лиричного опуса «Гори, гори, моя звезда» (1969). Однако и его герой, виртуозно исполненный Олегом Табаковым, — молодой и харизматичный режиссёр Искремас, горящий идеей воздвигнуть провинциальный театр, — сначала мечтатель и потом уже революционер. Как и молчаливый герой Олега Ефремова — гениальный художник, попавший в мясорубку Гражданской войны, — в первую очередь маленький человек, не лишённый странностей и знать не знающий о масштабе своего таланта.

На фасаде любого героя Митты гордо вывешены уязвимость и простота, и потому эмпатичный зритель просто не способен противостоять их человечности и обаянию. Сравнительно отрицательным героем (хотя такие категории здесь не применимы вовсе) должен был быть малодушный приспособленец Пашка в лице Евгения Леонова, честно признающийся в желании выжить любой ценой. Как и фильмы Данелии, кино Александра Наумовича не стремится судить или наказывать, всегда находя причину, по которой наша эмоциональная привязанность к персонажам пустит корни ещё глубже.

Митта, написавший одну из лучших обучающих книг по сценарному мастерству «Кино между адом и раем» — настольную книгу всех абитуриентов, всегда избегал шаблонных ходов, игнорируя упрощения. Режиссёру удавалось воплощать на экране на редкость стройные сюжеты, по структуре скорее ориентированные на голливудские стандарты, чем на расплывчатые нормы советской кинодраматургии. Вступив на жизненный путь под именем Саши Рабиновича, Митта окончил знаменитую мастерскую Михаила Ромма в паре с двумя ярчайшими фигурами советского кино — Андреем Тарковским и Василием Шукшиным. Как заметил Наум Клейман, то была выдающаяся триада совершенно не похожих друг на друга дебютантов, порознь взошедших на олимп. И как бы ни было велико значение творчества Шукшина или Тарковского, роль Митты ничуть не скромнее: ведь каждый зритель, заражённый глубокой философской тоской его героев, обогрет нежными лучами его большого сердца.