Этим летом в кинотеатры возвращается классика киберпанк-аниме («Акира», «Призрак в доспехах»), хитовые сериалы объявляют о продолжении («Киберпанк: Бегущие по краю»), а мэтры жанра поступательно инкрустируют в новые сюжеты знаковые темы («Лазарь»). При этом как таковой жанр киберпанк был объявлен мёртвым ещё в 1991-м одним из своих отцов-основателей Льюисом Шайнером. Почему же сегодня на экранах вновь господствует максима «high tech, low life», а анимационные антиутопичные миры неоновых вывесок и разрушенных трущоб в очередной раз становятся актуальными, рассказывает киновед Валерия Куприна.

Субкультурный феномен

Киберпанк как жанр начал зарождаться в Америке 1960-х, тогда свет увидели романы «Мечтают ли андроиды об электроовцах» Филипа Дика и «Киборги и космос» Манфреда Клайнса. В них не была обозначена ни чёткая структура жанра, ни его основные принципы, но именно эти произведения ввели в канон употребления понятия «киборг» и «андроид». По-настоящему развиваться он начал двадцать лет спустя, его отцами-основателями принято считать Уильяма Гибсона, Льюиса Шайнера и Брюса Стерлинга. Последний в 1983 году запустил самиздат «Дешёвая правда», где писатели консолидировались в своей реакции на поднаторевшие тропы научно-фантастического мейнстрима и попытках переосмыслить его законы. Так появилась новая формула рефлексии на такую же новую реальность — киберпанк.

Биотехнологии, коммуникационные сети, киберпространство, тоталитарный режим и промышленные корпорации, устранение феномена индивида и образование системы, подмена органов протезами и формирование нового образа власти, сопротивление в лице хакеров, крэкеров, киферов и других маргиналов — ключевые черты возникшего жанра, сходящиеся в одном топосе — городе будущего, испещрённого тотальной сегрегацией. Неотъемлемый визуальный рефрен таких историй заключён в ёмком выражении «high tech, low life» — высокие технологии и низкий уровень жизни, продуцирующие неонуарную атмосферу в поле всего жанра.

Киберпанк в кино

Вполне ожидаемо, что вскоре киберпанк перекочевал из литературы в кино: кажется, вечный контраст светодиодных вывесок и полуразрушенных трущоб имманентно присущ именно этому медиуму. Ключевой датой для этого процесса стал 1982 год — тогда в прокат вышел «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, первый фильм, выносящий субкультурный феномен на большие экраны. До этого киберпанковская эстетика меркла на фоне развлекательных блокбастеров, ориентированных на традиции семейного ТВ: «Звёздные войны», «Близкие контакты третьей степени», «Инопланетянин», «Назад в будущее», «Терминатор» — тройка Лукас, Спилберг и Земекис отдавали предпочтение канонам фантастического мейнстрима и игнорировали радикальные нововведения писателей-фантастов, оставаясь в рамках знакомых миров.

Ридли Скотт первым перенёс неонуарную структуру киберпанка в кинематограф: его антиутопический Лос-Анджелес стал полиэтническим, полицентpиpованным, полиязыковым мегаполисом, сочетающим в себе черты фильмов Рэймонда Чандлера и всего нуара 1940-х с футуристическими пейзажами нового урбанизма. Множество писателей и режиссёров в дальнейшем скажут, что город ретробудущего, выведенный Скоттом, послужил вдохновением для их работ.

Но если в поле визуального «Бегущий по лезвию» действительно апробировал эстетическую концепцию киберпанка из «Дешёвой правды», то в тематическом наполнении он остался в далёких 60-х годах. Основанный на романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах», он задавался главным вопросом того времени (можно ли создать машинный аналог человека искусственным путём?) и во многом опирался на выведенные Айзеком Азимовым законы робототехники. При этом в том же 1982-м начала выходить манга Кацухиро Отомо «Акира», ставшая образцом именно что нового киберпанка.

Как жанр перекочевал в Японию

Киберпанк в принципе имплицитно отсылает к японскому сеттингу: большинство произведений в жанре либо косвенно опираются на японскую урбанистику (например, работы архитектора Тоёо Ито, которые одновременно оснащены атрибутом информационной эры и символизируют кризис физической материальности), либо фактически переносят место действия в Японию — так, события романа «Нейромант» Уильяма Гибсона происходят в Тибе, одном из крупнейших промышленных районов острова Хонсю. Сам Гибсон, побывав в Токио, сказал: «Современная Япония и есть киберпанк». И с этим трудно поспорить.

Социальное расслоение, повсеместное распространение технологий, молодёжные субкультуры, протестные выступления по отношению к политикам и дзайбацу (крупным корпорациям), исторические травмы и экологические потрясения, лопнувший финансовый пузырь и контраст монструозных небоскрёбов с традиционными матиями — между Японией 80–90-х годов и киберпанком существует не только визуальное, но и смысловое единство. Неудивительно, что именно здесь даже после объявления смерти жанра появились одни из лучших его образцов. И абсолютно закономерно большинство из них были выполнены в специфически японском медиуме — аниме.

В отличие от кино, анимация изначально свободна от точной фиксации физической реальности, она не ограничена настоящим миром и всегда стремится в область фантазии, вымысла, воображения, галлюцинации. В ней пространство как будто бы творится само по себе и в эту же минуту (как само киберпространство, к которому стремится всякий киберпанк), на глазах у зрителя, по своим собственным законам. А в аниме, подёрнутом национальной спецификой в области заданных проблематик и стилистических нюансов, это пространство превращается в мир абсолютной амбивалентности: он одновременно детский и взрослый, реалистический и фантазмический, восточный и западный, суперсовременный и архаический. Иными словами — он и есть киберпанк.

Девяностые и нулевые в Японии прошли под эгидой киберпанка. В 1988 году была экранизирована манга «Акира», следом за ней на большие экраны вышли «Метрополис», «Призрак в доспехах», «Аниматрица», «Яблочное зернышко», «Паприка». Многосерийный формат захватили «Эксперименты Лэйн», «Мегазона 23», «Кибергород Эдо 808», «Технолайз». Казалось, что к началу десятых итеративные сюжеты должны были уже исчерпать себя, но временное явление на Западе превратилось в постоянный рефрен восточного культурного универсума: «Психопаспорт», «Жизнь без оружия», «Эрго Прокси», «Киберпанк: Бегущие по краю» — аниме, которые вышли много позже киберпанк-бума, но ни в чём не потеряли своей актуальности. Более того, из временной точки середины 2020-х можно смело заявить, что они реактуализировались: не посредством переосмысления, а за счёт вшитых в них (транс-)гуманистических максим, вечно значимых и вечно насущных; футуристических предсказаний, многие из которых сбылись или только начинают сбываться; и, конечно, благодаря почти не подверженной влиянию времени (плёнка или цифра так или иначе устаревают) медиальности.

Метрополис нового времени

Почти всегда сеттинг киберпанка — это мегаполис, город будущего, разворачивающий идеи Ле Корбюзье о «здании-машине» и «улицах в небе». Так, «Акира», а следом за ним «Призрак в доспехах» и «Киберпанк: Бегущие по краю» рисуют метрополис нового времени: в нём торжествуют пластик, хром, металл и стекло, повторяющиеся, самореплицирующиеся формы, взрывной урбанизм и атопия, непримиримый разрыв между прошлым и будущим — небоскрёбы отвратительными наростами возникают вокруг обветшавших районов. Архитектура всячески вторит тому, что происходит в обществе, становится олицетворением социальных, политических и экономических настроений.

В «Акире» общественное расслоение показано на нескольких уровнях (зачастую — буквально). Высокопоставленные должностные лица занимают апартаменты на самых верхних этажах небоскрёбов, в то время как низшие касты вынуждены ютиться в подвальных помещениях — в них расположены квартиры, бары и дешёвые магазины. Но это лишь поверхностный анализ. Пожалуй, ключевым мотивом разрыва становится другое. В мире победившего киберпанка для простого человека недоступны артефакты ушедшей эпохи — гравюры укиё-э, бонсай, котацу или даже татами — они становятся элитарными объектами привилегированных слоёв населения, лишая бедняков буквальной связи с прошлым. Им доступно разве что гоми — киберпанковский термин для хлама и утиля, которым может быть и старая дека, и разваливающийся мотоцикл, и потрескавшаяся коробка из-под CD, найденные в трущобах.

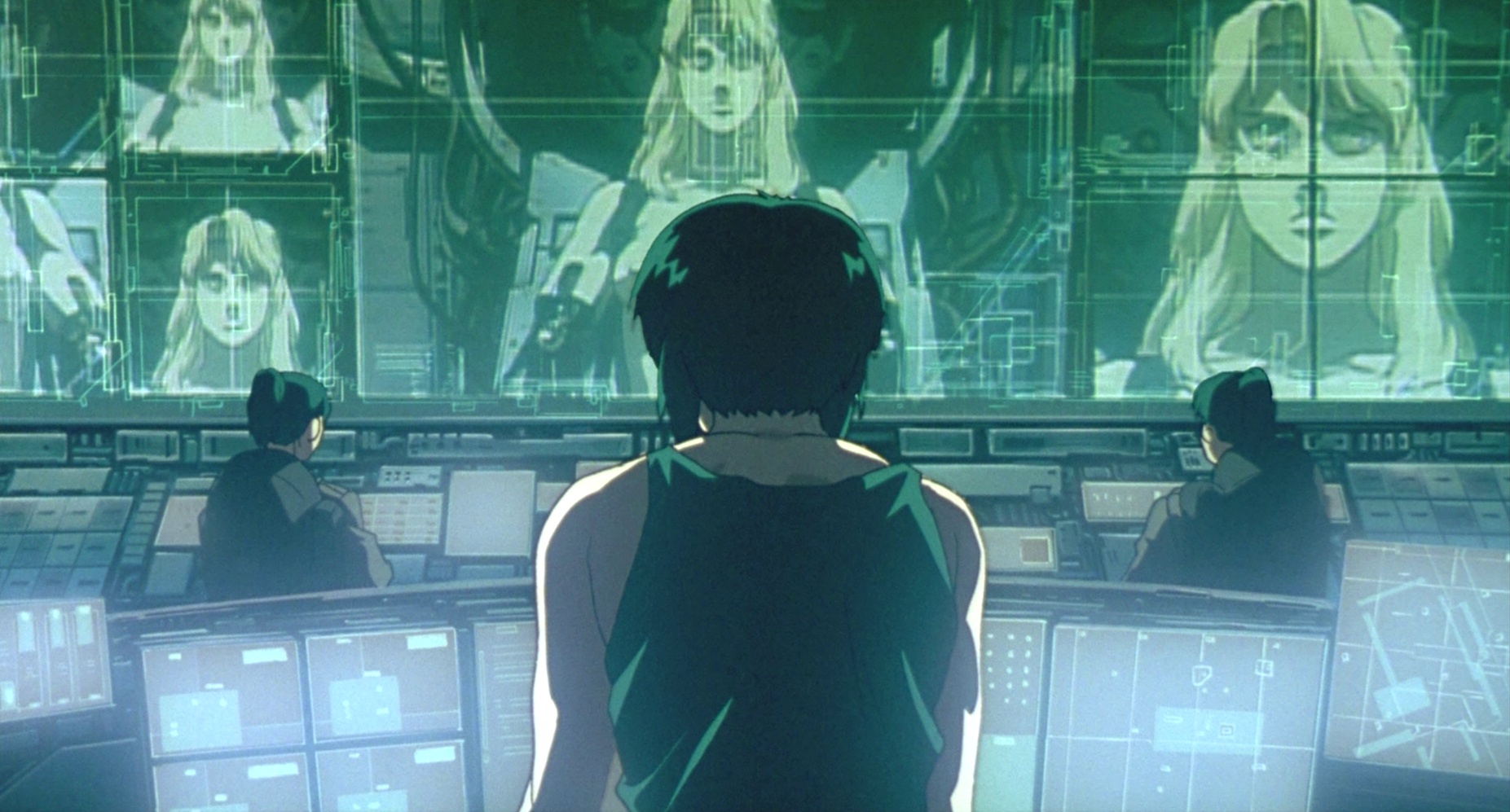

«Призрак в доспехах» развивает эту идею многоуровневого города: теперь движение на улицах задано не только горизонтальными, но и вертикальными ориентирами. Этот муравейник кишит неконтролируемыми потоками людей и, кажется, сам постоянно отстраивает, обновляет себя, становясь безразмерным континуумом за счёт множества фрактальных, повторяющихся форм. Он превращается в «терминальное пространство», то есть пространство без места и времени, отдаляется от физической топографии привычных нам городов. Отсюда — возросший уровень отчуждения среди его обитателей, наглядно показанный в «Призраке» на примере «Девятого отдела», специальной оперативной группы, борющейся с киберпреступностью и коррупцией властных структур. Его сотрудники всё сильнее погружаются в серую зону: старая мораль в городе будущего изжила себя, и гуманистические максимы теперь работают с новой бинарной оппозицией: вместо «добра и зла» господствует «меньшее и большее зло».

Мегаполис в киберпанке предстаёт самостоятельным актором, полноценным персонажем, воздействующим на героев и сам сюжет. В постапокалиптическом мире «Эрго Прокси» он и вовсе оказывается последним пристанищем человечества, которое по закону принято считать раем: территории за пределами, по словам правительства, непригодны для жизни, а в городе подходящие условия поддерживает специальный купол. Футуристический урбанизм Тоёо Ито, сочетающий в себе материалы белых оттенков и гофрированное стекло, соседствует в нём с мрачной атмосферой почти полного отсутствия света. А внутри здания на поверку оказываются обветшавшими, испещрёнными грязью и трещинами, на контрасте с которыми то тут, то там всплывает цветастый интерфейс новых технологий. Именно город в «Эрго Прокси» служит плацдармом для формирования авторитарного режима: пропускные пункты, контроль демографии, вечная угроза подвергнуться остракизму за непослушание — вне купола нет жизни, а следовательно, необходимо выполнять все требования власти предержащих.

Аниме рисует метрополии самостоятельными живыми организмами, высокотехнологичными и сложными системами, подавляющими индивида. Бунт внутри этой системы изначально обречён на провал: человек (или группа людей) — лишь винтики в огромном механизме, заменить их не составляет труда. Именно это продуцирует всякое отсутствие механики хеппи-эндов, очень чётко подмеченное студией СD Project RED, курирующей производство «Киберпанк: Бегущие по краю»: в мире будущего, замкнутого на конкретной системе — городе, невозможно победить, потому что город и есть главный антагонист. Однако анимационные проекты предлагают ответ и на это неразрешимое уравнение: для победы над режимом необходимо его уничтожить, то есть до основания разрушить город и начать с чистого листа.

Цифровая реальность, кризис телесности и тотальный контроль

Киберпанк в 1980-х стал ответом на технические новшества, выползшие из военных лабораторий. Технологии начали проникать повсюду, становясь всё ближе и ближе к человеку, — ещё чуть-чуть, и они окажутся у него внутри. Но сначала он погрузится в цифровую реальность.

Аниме «Эксперименты Лэйн» одним из первых сделало шаг в сторону стирания границ между виртуальным и физическим миром, личностью и Сетью, биологическим телом и его аватаром. «Наше время, наши дни» — в начале каждого эпизода ехидно объявляет электронный голос. Действительно, обрисованный мир пугающе похож на наш: в нём нет места киберпанковскому лоску, это типичный серый мегаполис, окутанный паутиной из проводов. Все компьютеры — от гигантских серверов до миниатюрных дек — подключены к Сети. Их обладателям ничего не стоит окунуться в виртуальную реальность — видеочаты, голосовое сообщения и даже собственные миры. Больше всего здесь ценится умение собрать мощный компьютер и как можно достовернее спроецировать себя в Сеть. Кроме того, существует специальный чип Psyche, чья установка значительно расширяет возможности обычных электронных девайсов.

Чип, название которого можно перевести как «психика» или «душа», буквально позволяет преодолевать физические ограничения: так, главная героиня Лэйн начинает общаться с Сетью напрямую, без дополнительных устройств, и одновременно берётся за модификации своего компьютера, на смену которому приходят кучи «железа», метры проводов и новейшие охлаждающие системы. Машина девочки растёт вместе с ней, превращаясь в монстра, опутавшего проводами всю комнату и хозяйку. Сближение реального и виртуального миров продолжается и вокруг: люди оставляют свои тела и переселяются в Сеть, их цифровые призраки бродят по городу, а сами они подключаются к коллективному бессознательному. Помимо множества сбывшихся предсказаний вроде разоблачения мифа о сетевой приватности и взаимосвязи технического апгрейда с социальным, «Эксперименты Лэйн» спекулируют на тему эволюции человека, утверждая, что биологическое тело — теперь один сплошной атавизм.

«Призрак в доспехах» рассматривает заданную проблематику под другим углом. Его главная героиня, майор «Девятого отдела» Мотоко Кусанаги — киборг с человеческим мозгом и механизированным телом — на протяжении всего аниме мучается вопросом собственной идентичности. В отличие от «Бегущего по лезвию», ей не так важно, человек она или робот, её интересует, кто она в широком смысле. Актуальности добавляет заданный в городе будущего сеттинг: все высокотехнологичные апгрейды в телах сотрудников отдела принадлежат государству, а раз они практически полностью кибернизированы, то сами, за вычетом души, являются собственностью страны. В мире, где крупные корпорации и государственный надзор неразрывно сосуществуют друг с другом, возникает ситуация тотальной несвободы, где главной ценностью становится личная независимость от всяческих структур. Вместо алармистских высказываний об опасности технологий «Призрак в доспехах» приходит к другому выводу: возможно, машины не погибель для человечества, а его спасение, и уход в неподвластную контролю сеть — единственный верный выбор.

С куда большим цинизмом к теме кибернизированных имплантов подходит «Киберпанк: Бегущие по краю». В мире нетраннеров, риперов, чумб и корпоративных самураев боди-модификации стали не только нормой, но и признаком привилегированного положения. Лучшие апгрейды — за ваши деньги, а вместе с ними — тотальное нарушение личных свобод и приватности, ведь за производство отвечают две крупнейшие и борющиеся друг с другом корпорации «Арасака» и «Милитех». Кроме того, телесные трансформации несут в себе угрозу — чем больше модификаций, тем больше вероятность скатиться в киберпсихоз. Диссоциативное расстройство личности, вызванное перебором вшитого в организм хрома, отключает инстинкт самосохранения, провоцирует проблемы с самоконтролем и вспышками агрессии, а ещё вынуждает считать себя или окружающих не полноценными разумными существами, а набором заменимых деталей.

Схожее безумие демонстрирует и «Акира», но, в отличие от других аниме, психические и телесные трансформации в нём не связаны с сугубо технологическими причинами. Основная коллизия произрастает из военных экспериментов над детьми, которые продолжаются даже после катастрофы, 30 лет назад накрывшей Токио ядерным грибом. Киберпанк превращается в боди-хоррор, когда эта неконтролируемая сила, выведенная в лаборатории, захватывает разум одного из членов банды байкеров босодзоку (важный элемент аниме Кацухиро Отомо — перенос реально существующих субкультур и кризисных событий в истории Японии на экран): его тело подвергается чудовищным мутациям, плоть намертво спаивается с технологией, поглощая всё на своём пути и в конечном счете уничтожая заново отстроенную столицу и большинство её обитателей. «Акира» утверждает, что невозможно построить новый мир на пренебрежении чудовищной трагедией, и декларирует, что, хоть человек и способен создать превосходящую его силу, совсем необязательно, что он сможет её контролировать.

Прошлое, настоящее и будущее киберпанка

На Западе киберпанк как жанр скомпрометировал себя к концу 1980-х: он растерял всю актуальность и по мере распространения компьютеров и технологий выродился в повседневность. Но в первую очередь это было напрямую связано с утратой жанром всякой ангажированности. Аниме, напротив, не допустило истончения смыслов. Опираясь на идеи Гибсона, где «кибер» — это циркулирующие в крови наномашины, компьютерные сети и манипуляция с генами, а «панк» — протест против системы и борьба с тоталитаризмом, аниме сместило фокус на (транс-)гуманистические максимы и дистопичные/постапокалиптические миры.

В нём смешалась чёткая привязка к реальным событиям (будь то атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, возникновение босодзуку в ответ на корпоративную политику, формирование религиозных сект, террористические акты, экологическая катастрофа в Фукусиме и так далее) и присущая только анимации способность возводить новые, достоверные, но такие далёкие от нас миры. Его актуальность, в отличие от многих других произведений жанра, заключается не только в обилии футуристических предсказаний, которые действительно сбылись (возникновение и влияние социальных сетей, отсутствие всякой приватности в интернете, появление самообучающегося ИИ — список можно продолжать бесконечно), но и в более детальной проработке тем, балансирующей на грани глобального и сугубо локального.

Японский киберпанк — это никогда не про прошлое или будущее, это всегда про настоящее. Нео-мегаполисы служат лишь полем для рефлексии в моменте «сейчас»: войны, экология, венец эволюции людей как рода, неприятие тоталитарных режимов, переворачивание декартовского принципа cogito ergo sum — это вечные гуманистические вопросы и максимы, не подверженные влиянию времени. Точно так же сама поверхность аниме, в отличие от кино, вынужденно прибегающего к устаревающим технологиям (плёнка, CGI, разномастные камеры и линзы), почти ему неподвластна. Оттого совершенно закономерно возвращение аниме 1980–90-х годов на большие экраны и появление новых онгоингов в рамках жанра как раз аккурат к середине 2020-х: может показаться, что будущее, рисуемое в аниме, ещё не наступило, но на самом деле мы уже несколько лет живём именно в нём.