Только ленивый не заметил, что в последние несколько лет голливудское кино превратилось во что-то крайне невнятное, неинтересное и попросту неприбыльное. Почему традиционные блокбастеры перестали собирать адекватную кассу, испортились в качестве и больше не заманивают людей в кино толпами?

По случаю проката ребутов «Фантастической четвёрки» и «Супермена» кинокритик Иван Афанасьев анализирует причины провалов студий-мейджоров и предполагает, что ждёт высокобюджетное кино в будущем.

Кризис в киноиндустрии — история далеко не новая, как и кризис в сфере традиционных голливудских блокбастеров. В 1960-х, к примеру, делалось огромное количество дорогостоящих пеплумов и мюзиклов, значительная часть которых приносила настолько мало денег, что они быстро перестали быть привлекательными с точки зрения коммерции, хотя незадолго до этого жанр активно взяли в оборот сами продюсеры. Простейший пример — историческая драма «Клеопатра» Джозефа Манкевича с Элизабет Тейлор в главной роли. Фильм грандиозный как по задумке, так и по величине провала: при бюджете в более чем 30 миллионов долларов картина заработала в прокате около сорока. После «Клеопатры» студийная система стала схлопываться, что и привело в итоге к рождению Нового Голливуда.

Но это давний пример, а ведь есть и куда более свежий: в 2010-х уже шли разговоры о том, что дорогостоящие студийные блокбастеры не оправдывают финансовых вложений. В 2013 году Стивен Спилберг и Джордж Лукас предрекали рост цен на билеты и последующий «взрыв» индустрии в случае, если 5-6 фильмов стоимостью дороже 250 миллионов долларов провалятся. В 2013-м громко провалился «Одинокий рейнджер» (260 миллионов сборов против 250 бюджета), в 2014-м — «Седьмой сын» (114/110), в 2015-м — «Восхождение Юпитер» (184/210) и так далее. Но рекордные цифры «бокс-офисных бомб», то есть высокобюджетных картин, с треском провалившихся в прокате, ставят именно 2020-е: в 2020-м, 2021-м и 2022-м их было по 8, в 2023-м — всего 5, в 2024-м — и вовсе 3, но одновременно с этим сами бюджеты фильмов-провалов росли по экспоненте. Три самых громких провала в истории случились в 2023 и в 2025 годах: это «Капитан Марвел 2» (206 миллионов сборов при бюджете в 270), «Белоснежка» (205/270) и «Индиана Джонс и колесо судьбы» (326/384).

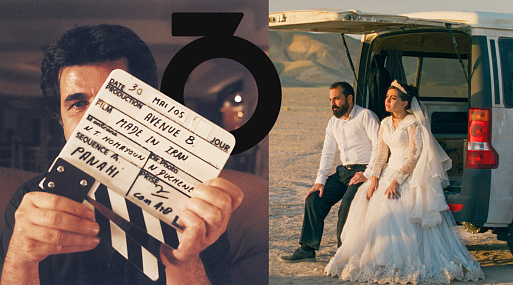

«Cиквелит» или тренд на ребуты

Если мы возьмём прошедший 2024 год, то узнаем, что из десяти самых кассовых фильмов десять — это сиквелы, спин-оффы, ремейки и прочие категории фильмов, основанных не на оригинальной истории, а на развитии старых идей. Как раз в 2010-х в американской прессе появилось забавное слово — «сиквелит», иначе говоря, производственная «болезнь», при которой выпустить продолжение успешной истории становится единственным вариантом собрать успешную кассу. И эта болезнь, как мы видим, не только не была вылечена в момент постановки диагноза, но и развивалась, охватывая всю коммерческую киноиндустрию.

Перекинулась она, кстати, и на другие регионы, помимо Голливуда: в России, например, продюсеры, даже отрицая очевидное, всегда старались копировать производственные схемы Голливуда, одна из которых — поймать некий «тренд», чтобы потом выжимать из него максимум соков, пока он не превратится в сухофрукт. Популярность экранизаций сказок — прямое следствие этого: вместо оригинальных сюжетов наши кинематографисты постоянно обращаются к «проверенному» наследию прошлого, и тут нетрудно догадаться, что эта тенденция довольно скоро себя исчерпает. И, как следствие — происходит именно то, о чём говорили Спилберг и Лукас: дорожают билеты. Но об этом как-нибудь в другой раз.

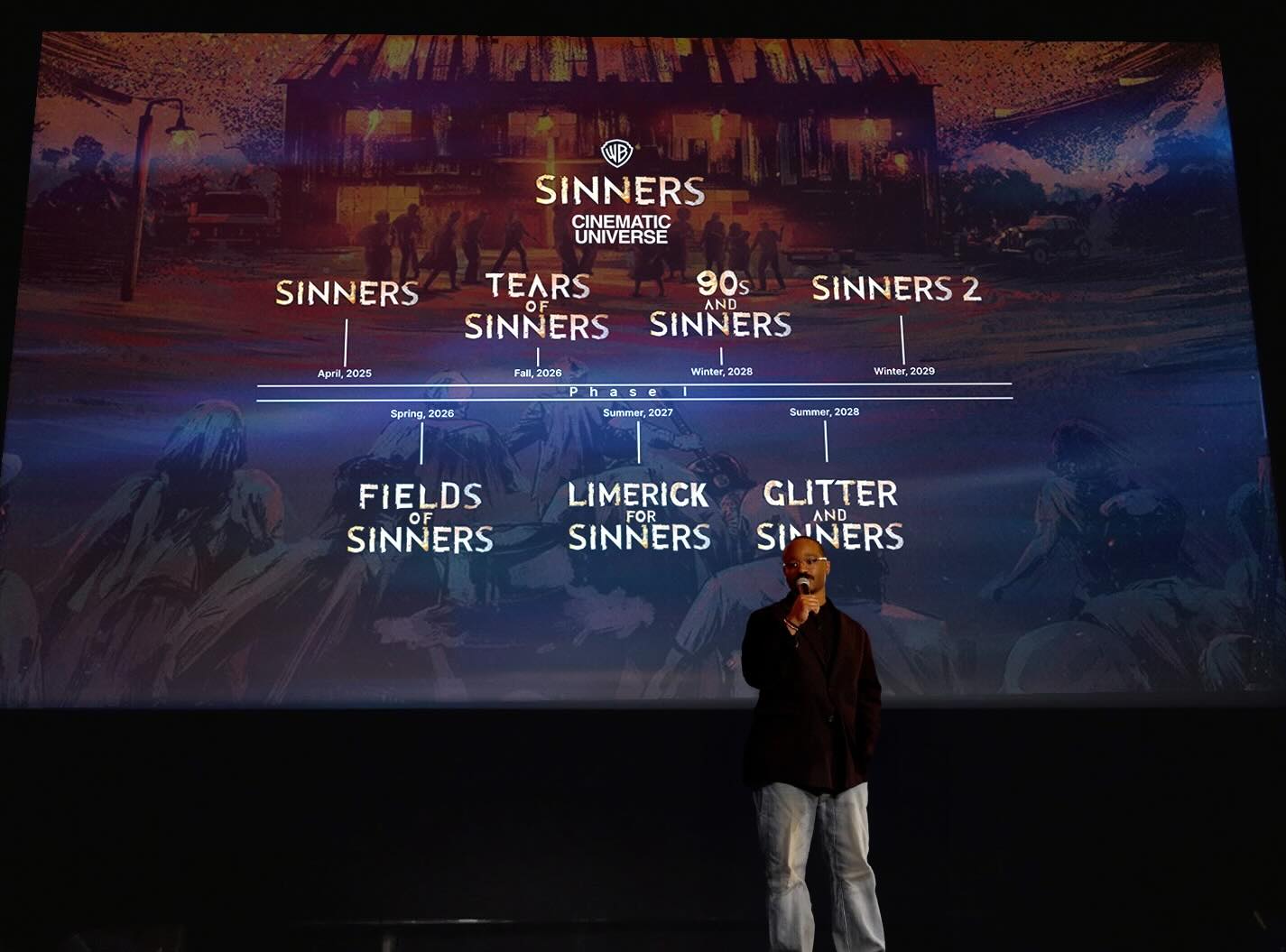

Если же вернуться к законодателю мод — Голливуду, то приходится констатировать очевидный факт: американские студии зашли в тупик. «Сиквелит» — болезнь новая, и, откровенно говоря, против неё пока что не разработано очевидного лекарства: нельзя просто так взять и перестать снимать, как это делает Disney, многочисленные супергеройские блокбастеры, которые уже встроены в размашистую «Киновселенную Marvel». Почему? Потому что для студии это вопрос имиджа, а имидж — составляющая часть большого кинотеатрального бизнеса.

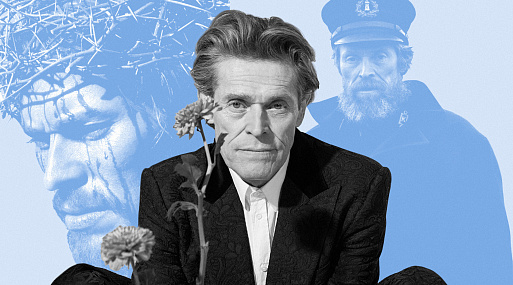

Прогнозы тентполов

С пафосом завершена «пятая фаза» выходом в прокат «Громовержцев*» (вернее, «Новых Мстителей»!) — фильма, на который ни у кого не было особых надежд, поэтому взятки с него гладки: он их и не стремился оправдать. Нет никаких сомнений, что начинающая «шестую фазу» новая «Фантастическая четвёрка», несмотря на присутствие интернационального краша Педро Паскаля, тоже провалится. Потому что актёрская система звёзд уступила место личностным брендам вроде Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса, а сама по себе «Четвёрка» никогда не была популярной. И если последующий «Человек-паук: Совершенно новый день» что-то и соберёт (может быть, даже много), то вот с новыми «Мстителями» (аж две части), которые «фазу» должны завершить, много неопределённости. Недавно стало известно, что их поначалу решили снимать вообще без сценария! Это многое говорит о хаосе внутри студии.

Но самое главное: окей, Marvel дожмёт супергероев до самых косточек. Перезапущенная Джеймсом Ганном киновселенная DC, и без того чувствующая себя не очень, окончательно загнётся после «Супермена», и Warner Bros. Pictures будет терпеть колоссальные убытки, как, впрочем, и коллеги из Disney. Про Sony и её недовселенную, крутящуюся где-то рядом с Человеком-пауком, и говорить нечего — провал «Крэйвена-охотника» показателен. Но ведь это лишь супергерои — а как же другие большие тайтлы? Всё та же мышиная студия пытается возродить «Звёздные войны», которые сжались до необязательных сериалов, — и как будто не знает, что с ними делать. Те же проблемы и с мультфильмами: кажется, всем давно плевать на них — вы вообще слышали про «Странный мир» и «Заветное желание»? Сборы двух последних тайтлов Disney говорят о том, что нет. «Трансформеры», «Пираты Карибского моря», «Миссия невыполнима» — провал, провал, забвение, провал. Одни только «Годзилла» с «Парком Юрского периода» продолжают собирать кассу, потому что все любят динозавриков. Но и они могут надоесть, если ими перекормить.

Так почему же всё это происходит? Неужели просто потому, что зрителя перекормили дорогими фильмами и он зажрался? Разумеется, нет, и тут самое время провести черту: то, что мы называем по привычке словом «блокбастер», таковым часто не является. Blockbuster — это слово, обозначающее фильмы, которые собрали большую аудиторию в кинотеатры. Именно собрали, а не должны собрать. Сами по себе фильмы, снятые за большие деньги с расчётом собрать ещё больше, в США называют тентполами — по аналогии с дополнительной опорой в походной палатке, которая, помимо каркаса, поддерживает, собственно, тент, то есть крышу. Проще говоря, это фильмы, которыми студия обеспечивает себе стабильный заработок, — что вовсе не обозначает, что они обязательно будут блокбастерами. Ведь тентпол, уж простите за уже третий англицизм, может вовсе не оказаться краудплизером — то есть фильмом, который привлекает к себе внимание и гарантированно собирает аудиторию. В этом может быть виновато как плохое качество фильма, так и плохой маркетинг, а то и вовсе некачественная работа продюсеров, которые планируют будущие проекты.

Что влияет на провал блокбастеров

Однако на самом деле в абсолютном большинстве случаев нельзя просто ткнуть палочкой в один фактор, якобы обуславливающий провал фильма, исключить его на будущее и со счастливым лицом собирать много денег в прокате. Кино — сложная система, в которой над одним фильмом могут работать десятки, сотни, тысячи, а то и десятки тысяч человек одновременно. И конкретно в данном промежутке времени, в крайне нестабильные 2020-е, на производство влияют сразу множество факторов, которые зачастую кажутся не слишком взаимосвязанными.

Например, глобализация: недавние угрозы Дональда Трампа «национализировать» американское производство не на шутку напугали индустрию, ведь часто фильмы делаются большой интернациональной командой. В частности, компьютерную графику для фильмов могут рисовать десятки и сотни художников из студий, разбросанных по всему миру. Высокие темпы производства вынуждают студии передавать отдельные компоненты фильма из рук в руки, в результате чего над одним проектом могут работать самые разные студии, занимающиеся CGI-эффектами, с разным уровнем качества. А когда в дело вступают ещё и полюбившиеся в последнее время пересъёмки уже готовых картин, начинается натуральный производственный хаос: иногда работу приходится переделывать чуть ли не с нуля, что неизбежно сказывается на качестве фильма. Это особенно заметно по снизившемуся уровню эффектов в блокбастерах (давайте продолжим их так называть, чтобы не путаться) последних лет. Простейший пример — «Флэш» Энди Мускетти, графику в котором не критиковал только ленивый.

Желание развернуть действие фильма в разных странах приводит к тому, что ради экономии огромные сцены снимаются не на натуре, а на хромакее, чтобы потом быть отрисованными на постпродакшене. А так как в технологической индустрии есть такое банальное и неизбежное явление, как переработки, художники подчас попросту выгорают: в статье Vulture специалист, работавший над фильмами Marvel, называет подобное состояние «pixel f*cked» (в переводе на более-менее цензурный русский язык — «оттр*ханный пикселями»). Итог — низкое качество, что сказывается на отношении к фильму: зрителю не нравится, что готовый продукт выглядит слишком искусственно и производит впечатление «зловещей долины». А студиям просто некогда думать над такими «мелочами» — у них на носу следующий фильм, а тут ещё предыдущий не доделан! Вот и происходит создание стахановскими темпами картин, которые делаются лишь для того, чтобы сохранить темп и не потерять лицо создателя «киновселенных» (как будто уже никому не нужных).

И это лишь один фактор — можно вспомнить и забастовки сценаристов и актёров, которые поставили на какое-то время производство на «стоп». И господство стримингов, переманивающих аудиторию: зачем идти на не самый интересный фильм в кино, если можно посмотреть то же самое, но на Netflix — см. бесконечные ТВ-блокбастеры, которые забываются почти сразу после просмотра («Серый человек», «Красное уведомление»). А ведь мы ещё на пороге вступления в эру нейросетей — в каком-то смысле она уже началась, но очевидно, что самое интересное ещё впереди. Также очень сильно влияет ориентация Голливуда на Китай — страну, которая принимает в прокат всего несколько десятков голливудских фильмов, зато собирают они там подчас больше, чем у себя на родине. Это накладывает свой отпечаток: студии стараются избежать «неудобных» тем (например, «Человек-паук: Нет пути домой» не вышел в Китае из-за наличия в кадре статуи Свободы). И обстоятельства подчас могут поменяться буквально на лету — как это было с внезапной «отменой» Джонатана Мейджорса, что должен был сыграть Канга Завоевателя в новых «Мстителях», но выбыл из проекта по причине обвинений в насилии.

Есть ли рецепт исцеления

Современная западная индустрия стала очень сильно зависеть от мнения общественности, которую при этом очень сложно удовлетворить в полной мере: одним не понравится недостаточно «светлая» Белоснежка, другие возмутятся отсутствием или нехваткой цветных персонажей. Одни посетуют на то, что не хватает новых идей, другие — что новые идеи какие-то скучные. Одни скажут, что им не нравится наличие спорной звезды в касте, другие, если её уберут на этапе съёмок, возмутятся «отмене» и тоже не пойдут в кино. И это не говоря уже о том, что люди как будто бы реально устали от засилья перегруженных не самой лучшей графикой огромных, но довольно пустых фильмов, подчас являющихся лишь преамбулой к чему-то большему, чего придётся ждать ещё несколько лет. Какой может быть из всего этого выход? Пока что не очень ясно, зато ясно другое: американская киноиндустрия подошла к очередному моменту слома старых парадигм, после которого всё коммерческое кино начнёт двигаться в какую-то новую, принципиально иную сторону. Куда именно — время покажет.

А пока что смотрим и удивляемся тому, как свежие «Лило и Стич» рвут прокат, — судя по рецензиям зарубежных изданий, чуть ли не первый за долгое время фильм Disney, который не выглядит искусственным от и до. Причина — возможно, в том, что работал над ним действительно талантливый и самобытный режиссёр Дин Флейшер-Кэмп, ранее снявший рукотворное чудо «Марсель, ракушка в ботинках», маленький семейный шедевр, в который он явно вложил всю душу. И тут имеет смысл вернуться к тому, о чём говорили Спилберг и Лукас, — что голливудская индустрия в погоне за деньгами отказывается от работы с талантливыми молодыми режиссёрами с оригинальным видением. Возможно, рецепт избавления от «сиквелита» таков: нужно наконец снизить темпы производства, а заодно и бюджеты, сосредоточиться на поиске новых талантов, которые смогут вдохнуть жизнь в перегретую и уставшую голливудскую машину, и подумать о том, чтобы делать кино, а не зарабатывать деньги. Едва ли это возможно сделать по щелчку пальцев, но подумать о том, как выйти из этой гонки белок в колесе, имеет смысл однозначно.