Вместе с началом очередного Каннского кинофестиваля исполнится двадцать пять лет «Танцующей в темноте» — бессмертному шедевру Ларса фон Триера, завершающему трилогию «золотое сердце». По случаю Антон Фомочкин рассказывает о болезненных ритмах этого фильма.

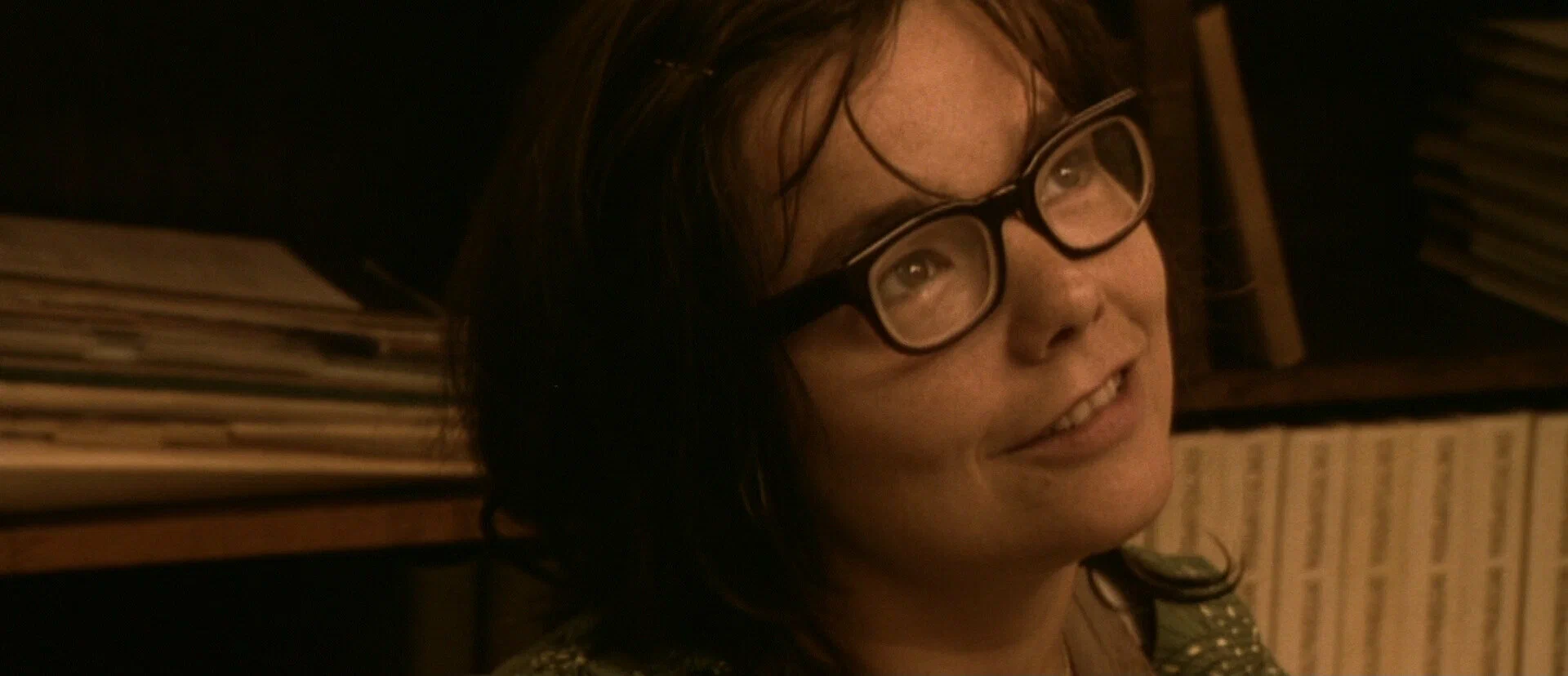

Чехословакия — страна чечётки. В бессовестном мире Триера она заодно могла стать и рассадником чахотки, но при таких вводных сложилась бы совсем другая манипулятивная история эпидемиологических, а не моральных разложений. Так что вместо того, чтобы, закашлявшись, каблуками отбивать ритм на улицах Праги, Сельма (Бьорк) мигрирует в большой и обесцвеченный штат Вашингтон, где машины, стены, лица, нравы и одежды — все отдают оттенком сырой земли. Но мечтатели не наблюдают серости. Жизнь видится им сродни серии слившихся акварелей Пера Киркебю, которые в «Танцующей» сопровождают музыкальную увертюру.

Наверное, все эти узоры на багровом или ультрамариновом фоне можно принять за те остаточные блики, которые пульсируют, стоит лишь зажмуриться, взглянув на яркий свет. Разбираться, что в фильмах Триера было намеренным, а что случайным, что ёрническим, а что серьёзным, — дело такое же гиблое, как право Сельмы на счастье. Тем более что героине в силу прогрессирующей болезни и без того не дано видеть ничего дальше своего курносого носа, на кончике которого давно выросла застилающая взор внутренняя империя, состоящая из декораций к мюзиклу, будь тот дешёвой производственно-заводской мелодрамой.

Оптика прогрессирующей с годами триеровской мизантропии сегодня мешает смотреть «Танцующую» без осадочного предчувствия ещё большего подвоха со стороны ближнего.

Если не знать о принадлежности «Танцующей в темноте» к трилогии про «золотые сердца» (туда же — «Идиоты» и «Рассекая волны»), можно подумать, что это протоглава к последующей обличительной саге о США. Незавершённой и оскорбительной (по меньшей мере, для Джеймса Каана, сломавшегося на сценарии «Мандерлея») серии фильмов, посвящённых стране подлецов и возможностей. Эти края Триер разогрел заревом, которое, вооружившись принципом «собаке — собачья смерть», устроила гангстерская наследница Грейс (Николь Кидман), спалив злосчастный Догвилль.

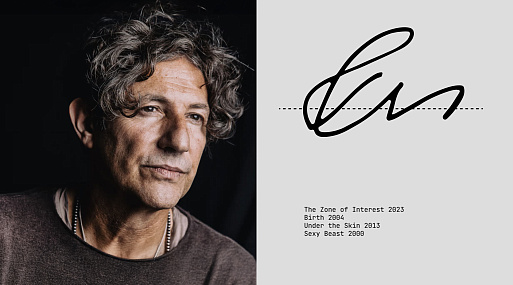

Пробудить в зрителе такую же тупую неприязнь к местным, готовым втоптать в землю любого приезжего судебной машиной, режиссёр попытался уже в «Танцующей». Впрочем, на этапе песен и плясок, сгодившихся бы для творческой секции в психоневрологическом стационаре, триеровский мир не обходится и без добрых американцев. Они так же малы и беззащитны, как Сельма, но в силу ментальности ставят человеческую жизнь превыше осознанного самопожертвования. Потому, если кто-то в фильме и получает просветительский урок, то это безответно влюблённый в чешку тюфяк Джефф (Питер Стормаре) и её своенравная подружка Кэти (Катрин Денёв).

Оптика прогрессирующей с годами триеровской мизантропии сегодня мешает смотреть «Танцующую» без осадочного предчувствия ещё большего подвоха со стороны ближнего. Хотя, казалось бы, куда больше — ведь этот нарочито некрасивый и неправильный мюзикл заканчивается на виселице. В финале камера не «улетает» в небо, цепляя лазурное небо, украшенное красивого шрифта словом «Конец». Наоборот, вместе с упавшими на линолеум очками героини камера опускается вниз, а затем и вовсе ныряет в тихую темноту. После «Догвилля», «Мандерлея», «Антихриста» и «Дома, который построил Джек» все злоключения Сельмы кажутся по-своему щадящими, ведь до последнего вздоха она не теряет внутренней свободы, а точнее, права распоряжаться своей несвободой.

Она — сродни мятой лотерейной карточке, которую никто не стал бы покупать.

Не является ли самым значительным триеровским актом жестокости то, что, неоднократно увещевая в кадре: «Мюзиклы не заканчиваются плохо», он с садистским упорством фиксирует все психосоматические реакции Сельмы на пеший путь от камеры до голгофы длиною в 107 шагов. С концептуально-исторической точки зрения сложно придумать более издевательского, злостного и радикального шага, нежели на родине гриффитовской «Нетерпимости» избавить публику от чудесного спасения в последний момент. Так, что не помогла бы и привычка Сельмы уходить за пять минут до титров.

Если человек давно свыкся с окружающим мороком, в какой-то момент он закономерно будет готов с ним слиться. От края бездны Сельму отводит высшая цель, она дорожит лишь своим сыном Джином, бережно откладывая 2056 долларов и 10 центов на офтальмологическую операцию для мальчишки. Её почти что эйфорическое аудиальное восприятие (естественно, раздражающее иного зрителя не меньше тех моральных пыток, которые предначертаны ей за добросердечность) позволяет успешно романтизировать блеклый мирок Вашингтона. Отбивают ритм фабричные машины. Прокладывает бит и проходящий мимо поезд с рабочими на горбу. Мелодии пробиваются отовсюду, что из решётки воздуховода, что со стороны журчащего покоя речки, что из-за закрытых дверей театрального кружка, где репетируют «Звуки музыки». Эх, как жаль, что в постановке нет чечётки.

За двадцать пять лет с момента выхода «Танцующей в темноте» неразрешённым остался лишь один вопрос: что всё же довлеет в триеровском методе, простота или грубость?

Робость Сельмы столь велика, будто вуайеристская природа песенных номеров в «Танцующей» — статичных, снятых со стороны, нередко, с ракурсов камер видеонаблюдения — прямое продолжение её застенчивой невозможности представить себя в центре Вселенной или хотя бы сцены. Она — сродни мятой лотерейной карточке, которую никто не стал бы покупать. Болезненно уязвимая, прячущаяся за косынкой и очками с толстенными линзами. В её представлении людям хорошо живётся в Америке, потому что здесь едят конфеты из коробок, которые она видела в кино. Такова простецкая мечта маленького человека — чтобы в своей взрослой жизни Джин не только мог попробовать эти сласти, но и был способен прочесть этикетку.

Незрячая трагедия в стиле Метерлинка встречает в «Танцующей» отголоски охоты на ведьм. В суде прокурор особенно неприятно-популистской фактуры (какой может быть только герой, оболгавший невиновного) верещит, что Сельма — красная угроза. Мало того, что приехала из страны соцблока, так ещё и в частной беседе утверждала, мол, коммунизм — для людей. «Подсудимая предпочла Голливуд Владивостоку», — подытоживает обвинитель. Однако, кажется, своими глазами героиня не видела ни одной штамповки фабрики грёз, привычно выслушивая пересказ фильмов от Кэти.

За двадцать пять лет с момента выхода «Танцующей в темноте» неразрешённым остался лишь один вопрос: что всё же довлеет в триеровском методе, простота или грубость? Что страшнее для Сельмы: едва не сбившая её фура или необходимость отказаться от роли в спектакле, привирая, что ей с героиней этого мюзикла не по пути? Что режет зрителя без ножа: насилие физическое или эмоциональное? Ведь, когда на наших глазах убивают бесчестного и отчаявшегося копа Билла (Дэвид Морс), Триера волнует не натурализм неторопливого забития негодяя сейфом, а то, сколько боли приносит это копошение во тьме Сельме. В остальном и для режиссёра, и для героини смотреть в этом мире не на что.